![[理論的予言としての地球温暖化の「発見」]](../../../memo/ondanka/20170327/image/07.png)

[グローバルな気候の変化 (1)]と [温室効果の基本]から続きます。

リンク先の大部分は、 [気候システム論教材]、 「用語補足」は 個人ブログの記事で、 おもに記事カテゴリー「気象むらの方言」と「バベルの塔の職人長屋」に入れたものです。

【『自然地理学事典』(2017, 朝倉書店)[読書メモ]の 増田が分担執筆した項目 (とくに「B8」の番号がついている3つの項目が、「グローバルな気候の変化」(1)と(2)の論点とだいたい同じです。)

【[注意] 今回の話題は、 (1) 地学の基礎的なことがらとしての、さまざまな時間スケールをもつ気候の変化と、 (2) そのうちとくに、時間スケールが数十年から百年の、世界人類にとっての課題となっている、人間活動起源の温室効果強化による気候変化 (いわゆる「地球温暖化」) とが、 まざっています。】

気候の「変動」と「変化」を区別するばあいと区別しないばあいがあります。 ここでは、区別はないことにします。 ただし、時間スケールが30年よりもみじかい変動は「天候の年々変動」とし、「気候変動」にふくめないことにします。

気候の変化・変動を、原因によって自然起源と人間活動起源にわけることがあります。 政策課題となっているのは人間活動起源の部分 (ほぼ「地球温暖化」と同じこと) なので、 「気候変動」ということばがそれだけをさしてつかわれることもあります。 (わたしはそのたちばをとりませんが。)

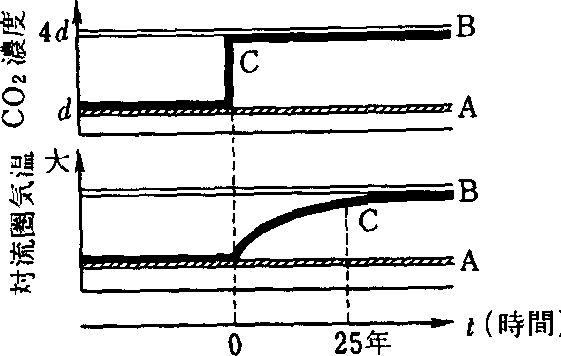

ちかごろ、地球温暖化は「温度(世界平均地表温度)が上がったことが観測された」「その原因は何か?」という形で説明されることが多い。 しかし、地球温暖化に関する認識は、(1990年ごろまでは) そのような形で発達してきたのではない。

温度の上昇がまだ見られないうちに、 「どのような原因が温度を変化させうるか」という理論的考察と、 原因のひとつとなる大気中二酸化炭素濃度がふえているという観測事実とから、 当時の将来の見通しとして、認識されたのだ。

19世紀、地質学的過去の気候の変遷、とくに大陸規模の氷河 (氷床) の拡大縮小があったことがわかってきた。 (この件は、地学概論の [地球の歴史と生物の進化] でいくらかふれるが、 この「地学」でも、できれば別の回にあつかいたい。) その原因について、さまざまな仮説がだされた。...というところからつづく。

![[理論的予言としての地球温暖化の「発見」]](../../../memo/ondanka/20170327/image/07.png)

![[世界平均・年平均地表温度の時系列と、温暖化の認識]](../../../memo/ondanka/20170327/image/08.png)

【この部分は [温室効果の基本]のページにもふくめましたが、 その回にはじゅうぶんくわしく説明できなかったので、重複してここにふくめました。】

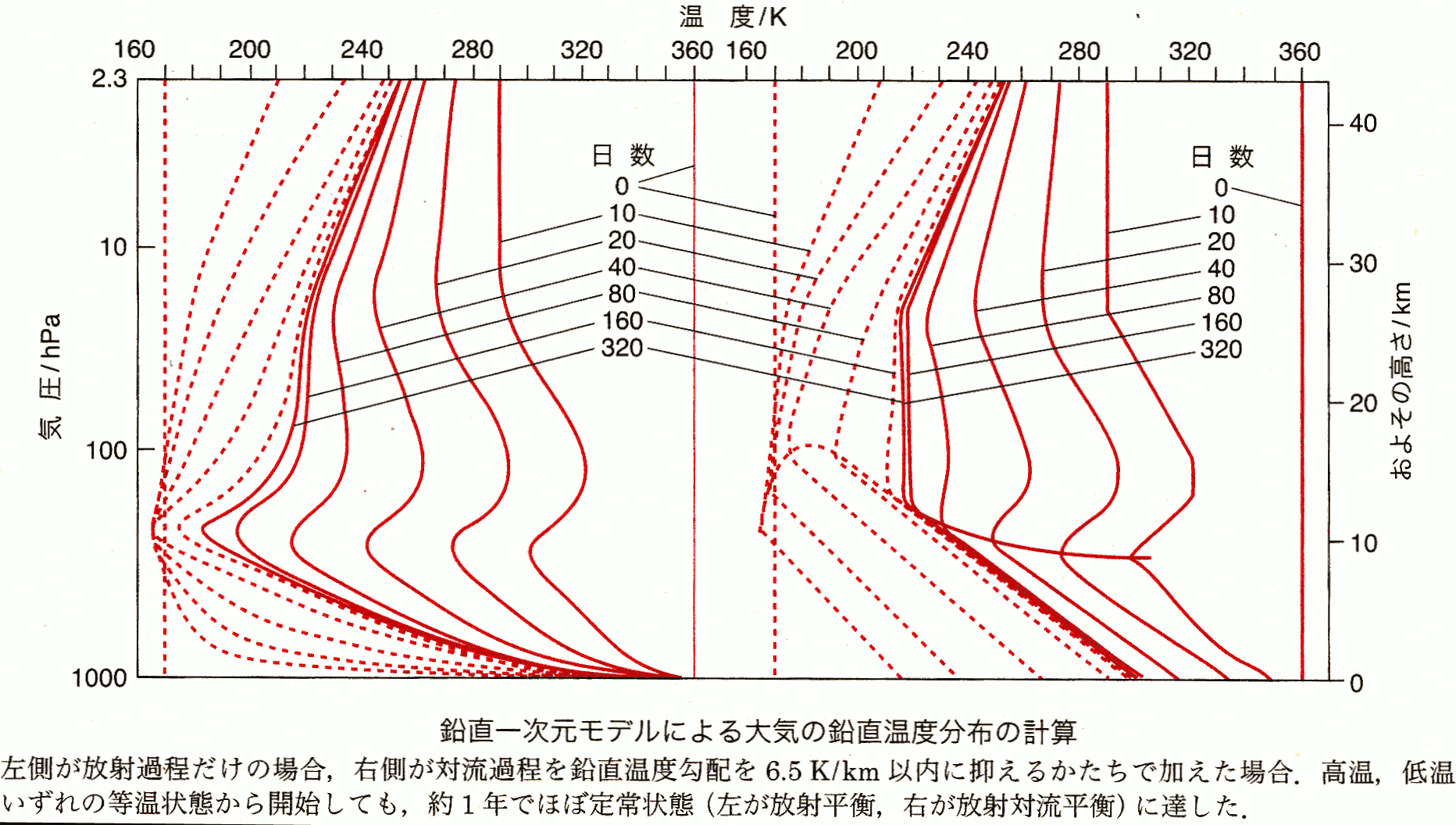

温室効果物質の変化が地上気温(または地表面温度)におよぼす効果の定量的評価は、 空間的な不均一を考慮しない 0 次元モデルでは困難だが、 鉛直分布だけを考慮する(水平方向は全球平均を考える) 1 次元モデルならばできることが、 真鍋 淑郎[まなべ しゅくろう]さんの1960年代の仕事によってわかった。

真鍋さんの1964年の論文では、対流圏・成層圏の現実的温度分布が再現された。 大気を鉛直に層にわけ、それぞれの層の温度がエネルギー収支によって変わるとし、 エネルギーを変化させる原因として放射の吸収・射出を考え、 大気成分量を現在の気候の代表値で与えた。 勝手な温度分布(高温側でも低温側でも)からモデル大気の温度分布の時間発展を計算すると、 300日くらいで、対流圏・成層圏の基本的温度分布が再現された。 (ただし、季節変化はない。) しかし、放射だけ(次の図の左側)では、対流圏の温度減率が大きすぎる。 実際には対流によって温度減率が約 6.5℃/km になっているので、 エネルギー保存をみたしながら、温度減率がこれより大きいところはこの値になるように調節すると、 現実に近い鉛直温度分布になる(図の右側)。

Manabe & Strickler (1964)の論文の図。

Manabe & Strickler (1964)の論文の図。

Manabe & Strickler (1964)の論文の図。

Manabe & Strickler (1964)の論文の図。

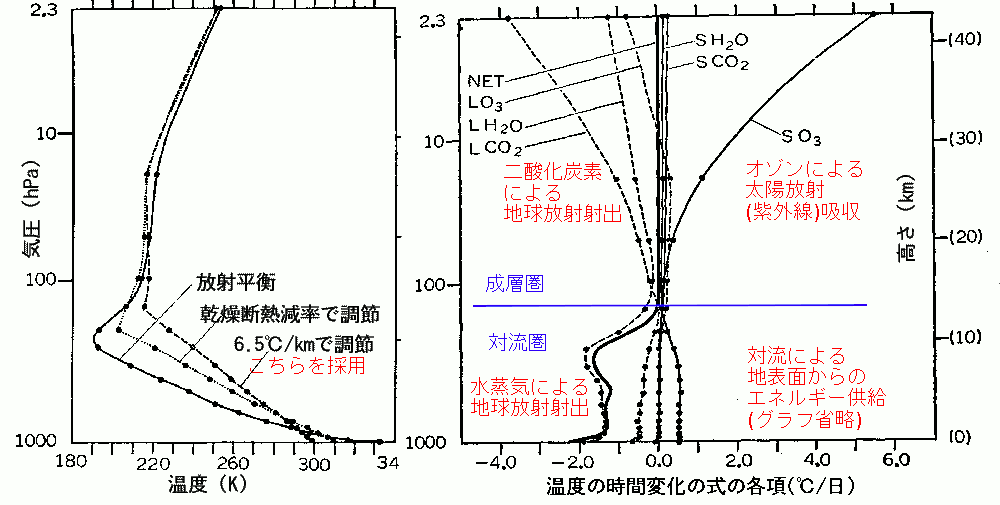

定常状態での各層のエネルギーのつりあいをみると(上の白黒の右側の図)、 成層圏では放射だけでつりあっていて、収入はおもにオゾンによる太陽放射のうち紫外線の部分の吸収、 支出はおもに二酸化炭素が地球放射(赤外線)を射出することである。 (成層圏では水蒸気は微量成分にすぎないので、二酸化炭素のほうがきく。) 対流圏では対流が重要になる。気候システムによる太陽放射の吸収はおもに地表面でおこり、 対流圏の大気のエネルギーの収入の最大の部分は、地表面からの対流によるエネルギー輸送なのだ。 対流圏の大気のエネルギーの支出の最大の部分は、水蒸気が地球放射(赤外線)を射出することである。

真鍋さんの1967年の論文では、同様なモデルで、大気成分の濃度を変えた。 水蒸気は、気温に応じて、相対湿度一定(つまり比湿が飽和比湿に比例)として変化させた。 二酸化炭素は外部条件として与え、300 ppmを標準として、その2倍や2分の1に変えた。

Manabe & Wetherald (1967)の論文の図。

Manabe & Wetherald (1967)の論文の図。

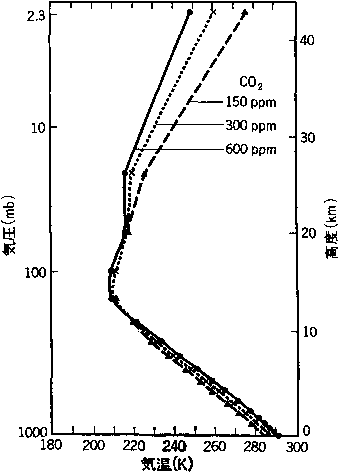

結果として、成層圏の温度は、二酸化炭素濃度が高いほど低くなる。 (CO2はglobal coolingをもたらす! ただし場所は成層圏。) 成層圏の大気のエネルギー収入は、オゾンによる太陽放射の紫外線部分の吸収、 支出は大気自体の宇宙空間への地球放射射出でその主役は二酸化炭素である。 二酸化炭素の増加は、成層圏にとっては、エネルギーの出口のあきをひろげるように働くのだ。

対流圏と地表面の温度は、二酸化炭素濃度が高いほど高くなる。 対流圏の気温減率を一定と仮定しているので、その範囲でどの高さをとっても差は同じ。 地上気温でいうと、二酸化炭素濃度が2倍のほうが、2.3℃だけ高くなった。

ただし、ここでは、水蒸気は、相対湿度一定、つまり、 比湿(=水蒸気の濃度)が温度で決まる飽和比湿に比例して変わる、と仮定した。 もし、水蒸気量が変わらないとすると、 二酸化炭素を2倍にしたときの定常状態どうしの温度差(「二酸化炭素倍増に対する定常応答」)は、 相対湿度一定の場合の約半分(約1.2℃)になる。 水蒸気の温室効果は、温度に対して正のフィードバックとして働き、 気候システムの感度を高めている。

真鍋さんは3次元の気候モデルをつくり、 二酸化炭素濃度を変えた準定常状態の結果を1975年の論文で発表した。 世界平均地上気温は、二酸化炭素濃度が2倍のほうが、2.9℃だけ高くなった。 鉛直1次元モデルの場合とのちがいは、偶然の可能性もあるが、 3次元モデルでは積雪や海氷が変化しうるようにしたので、 (次にのべる)雪氷アルベド フィードバックがきいて、 気候システムの感度が少し高まったとも考えられる。

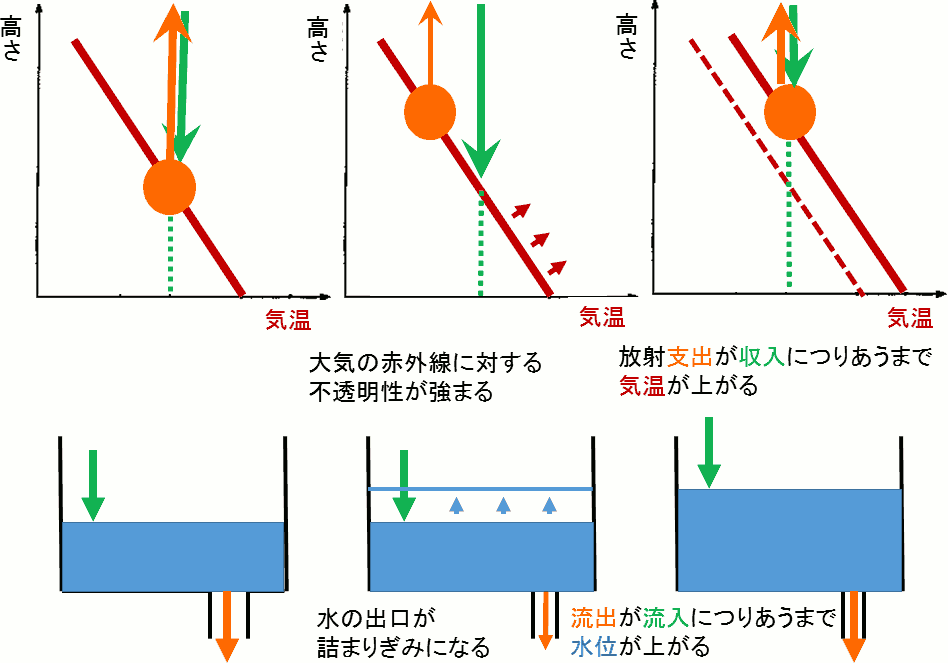

ここまでは、気候の変化を、準定常状態どうしの比較で考えている。 真鍋さんの1985年の解説で使われた、二酸化炭素濃度が高いほうが地上気温が高くなることの説明は、 ふろおけモデル([(気候システム論教材) ふろおけモデル]参照)と似ている。 対流圏の気温減率が一定であることを前提とする。 外に出ていく地球放射が、代表高さの気温の黒体放射にひとしいという単純化をして考える。 最初は、太陽放射吸収と地球放射射出がつりあった定常状態だったとする。 そこで、地球放射吸収・射出物質がふえたとする。 すると、大気は「赤外線の目でみて、より不透明になる」から、 地球放射を出す代表高さは、外に近づく。つまり高くなる。 気温が変わらないとすれば、新しい代表高さから出る地球放射は、太陽放射吸収より少ない。 そこで気候システムのエネルギー収支は収入過剰となり、温度があがっていく。 新しい代表高さの温度が、地球の有効放射温度に達したとき、新しい準定常状態になる。 このとき、地上(高さ0での)気温は、最初よりも高くなっている。

増田作図。上側の図は真鍋淑郎さんの1983年の講義や1985年に『科学』に出た解説でつかわれた図にもとづいている。

増田作図。上側の図は真鍋淑郎さんの1983年の講義や1985年に『科学』に出た解説でつかわれた図にもとづいている。

地球の歴史のなかでの気候の変動にとっては、 太陽の変動が、気候システムにとってのエネルギーの収入を変動させるという外部からの強制作用として重要なことはたしかである。

しかし、(つぎにのべるような) 今後数十年を想定した予測型シミュレーションにとっては、 入力として組みこめるのは、約11年周期で太陽放射自体の 0.1 % ぐらいの変動があることだけである。 あとは、太陽放射がふえるか減るかもわからない、という、不確定要因となる。

火山噴火のグローバルな気候への影響としては、地球史的時間スケール(百万年以上)では、 火山ガスからの二酸化炭素の温室効果が重要であることがわかってきた (地学概論の教材ページ[地球の歴史と生物の進化]でふれている)。 しかし、数十年までの時間スケールでは、エーロゾルの太陽光反射効果が重要と考えられている。 火山ガスにふくまれる二酸化硫黄(SO2が大気中で硫酸(H2SO4)液滴となり、 成層圏にひろがると、影響が大きい。

しかし、将来の火山噴火の予測は、直前までできない。これは不確定要因としておくしかない。

人為起源のエーロゾルのうちでも、化石燃料の燃焼でできる硫酸液滴など、おもに太陽光反射にきくものと、 すす(soot)をはじめとする黒色炭素(black carbon)など、太陽光吸収にきくものがある。

エーロゾルの量は、空間的不均一が大きく、値を知ることがむずかしい。

硫酸液滴エーロゾルは、1960-70年代に多く、その時代の気温を、それがなかったばあいより低くするように働いていたらしい。 その後、大気汚染の規制がすすむにつれて、減ってきたらしい。

将来の社会発展のいくつかのシナリオにもとづいて、 温室効果気体だけでなくエーロゾルの排出量の推定もおこなわれており、 下でのべる気候の予測型シミュレーションでは、それも計算に入れることが奨励されている。

大気上端から出ていく放射(負)、水蒸気の温室効果(正)、雪氷の太陽放射反射効果(正)、雲の効果(むずかしい)

[グローバルな気候の変化 (1)] のページで扱っています。

現実には二酸化炭素濃度が徐々にふえる。 地上気温あるいは地表温度は、濃度に対する定常応答の温度よりは、遅れてあがっていく。 どのくらい遅れるだろうか?

真鍋さんたちは大気海洋結合3次元モデルで数値実験をし、1984年に論文を発表した。 二酸化炭素濃度が標準の値と、その4倍の値でそれぞれ準定常状態の気候を計算し、 その温度差を、二酸化炭素4倍増に対する定常応答と考える。 非現実的ではあるが、 二酸化炭素が標準の値からあるとき突然4倍になってその値が続くという条件を与えて実験する。

Spelman & Manabe (1984) の実験を説明するため、増田 & 田辺 (1994)による作図。

Spelman & Manabe (1984) の実験を説明するため、増田 & 田辺 (1994)による作図。

濃度を変えてからモデル内の世界で25年後の状態を見ると、 大気と、海洋の表面から深さ数百メートルまで(風成循環に支配される「海洋表層」)は、 定常応答の70%くらいまで温暖化が進行している。 つまり、大気は海洋表層とともに、数十年の時定数であたたまる。 海洋深層は25年ではほとんどあたたまっておらず、時定数は千年程度と推定される。

地球温暖化の因果関係を考えるうえでは、二つの「たまり」を考える必要がある。

「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)は、1988年に国連のもとにつくられた組織で、 地球温暖化とその対策に関する知見をまとめる報告書を数年ごとに出している。

【IPCCの第6次評価報告書のうち、第1作業部会の巻が、2021年8月に発表されました。 しかし、わたしの教材はまだそれにおいついておらず、 第5次 (2013-2014年) と 第4次 (2007年) の評価報告書にもとづいています。 しかし、科学的知見の大すじが変わっていないことはたしかです。】

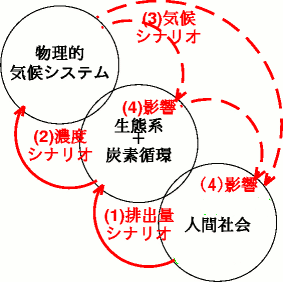

人間社会は、将来の気候の予測を求める。 しかし、将来の気候変化は、人間社会の発展や意志決定に依存する。 それまで含めた根拠ある予測は不可能だろう。

そこで、人間社会の将来の発展について、ありうるシナリオを複数考え、 それぞれについて、温室効果気体の排出量のシナリオをつくる。 それをもとに炭素循環に関するシミュレーションをして、大気中の濃度のシナリオをつくる。 それをもとに気候モデル(大気・海洋の3次元モデル)によるシミュレーションをして、 (世界平均だけでなく地理的分布ももつ) 気温・降水量そのほかの気候シナリオをつくる。 これを、影響評価や対策立案につかう。

この手続きは、英語では prediction ではなく projection と呼ばれている。 日本語になおせば「気候変化の見通し」が適当だろうと思うが、ふつう「温暖化予測」と呼ばれてしまっている。

上記の手続きは、2007年に出たIPCC第4次評価報告書にいたる作業に即して述べた。 2013-14年に出たIPCC第5次評価報告書にいたる作業は、濃度シナリオから出発し、 排出量シナリオはそこから逆算する形をとっている。 (わたしは第4次の形が基本で、第5次の形は期限にまにあわせるための方便だと思う。)

(IPCCではなく) たとえば国立環境研究所の研究者が、予測型シミュレーションをおこなって、論文を書く。 IPCCの役まわりは、そのような多数の論文を読んで、いまなにがわかっているかを報告書としてまとめることである。

IPCC第5次評価報告書では、4つの濃度シナリオにもとづく気候見通しが論じられている。 結果の代表として、濃度増加がいちばん大きいRCP8.5といちばん小さいRCP2.6にもとづく、 世界平均地上気温の、西暦2100年までの時系列を見る。 結果は、シナリオ間のちがいと、同じシナリオのうちの気候モデル間のばらつきが同程度である。

雲・降水を含む水循環は、地球温暖化の将来見通しにとって、不確かさの大きな部分である。 しかし、そのうちでも、わりあい確信度の高い知見はある。 ここでは、地球温暖化で世界平均地上気温が上がることを前提として、 それにともなって水循環に関しておこることを論じる。 (残念ながら、10年ほど前に用意した材料そのままだが、 新しい材料にさしかえても、要点は変わらないはずである。)

気温が上がると、海があるもとでは、海から大気に水蒸気が蒸発して、 水のたまりの量である、鉛直積算した大気柱の水蒸気量が、ふえるだろう。 そのふえかたは、正確にはわからないが、 比湿がほぼ温度(と気圧)によって決まる飽和比湿に比例する、 つまり、相対湿度一定に近いだろうと予想される。

また、水の流れの量である、降水量と蒸発量は、世界平均では、ほぼつりあっていて (上に述べた水蒸気量の増加はそのわずかな差のぶんにあたるが)、 気温が上がると、どちらもふえるだろう。

ただし、蒸発にはエネルギーが必要であり、 もし温室効果強化による温暖化ならば、地表に達する下向き地球放射がふえるから、 利用可能なエネルギーがいくらかはふえるが、 そのふえかたは、温度上昇に応じた飽和比湿のふえかた ([大気中の水蒸気量の表現]のページ参照)ほどは激しくない。 大気中の水蒸気の平均滞在時間( 大気柱の水蒸気量を降水量でわったもの )はのびる。 (温暖化にともなって、単位時間あたりに動く水の質量という意味では「水循環は速くなる」が、 水分子が大気に出てきてから海・陸にもどるまでにかかる時間という意味では「水循環は遅くなる」。)

![[温暖化すると水循環はどうなるか...単純な考え]](ondanka_mizu_kangae.png)

(増田作図)

しかし、ローカル・短時間の降水量は、 すでに大気中にある水蒸気が雨となってふることで決まるから、 大気柱の水蒸気量がふえれば、それに応じてふえることができる。 気温が上がると、降水は、より狭い空間、短い時間に集中しやすくなる。

温暖化の予測型シミュレーションの結果の例(Emori & Brown, 2005)を見ると、 地球上の降水の東西平均した基本の分布は、 ハドレー循環の上昇域である赤道付近で多く、ハドレー循環の下降域である亜熱帯で少なく、 温帯低気圧が活動する温帯でまた多くなるが、 温暖化が進むと、降水の多いところはますます多く、少ないところはますます少なくなる。 ここまでの見通しは確信度がかなり高い。

温暖化にともなって、同じ緯度内のどこで降水がふえるかの見通しは、 予測型シミュレーションどうしでも必ずしも一致しないので、確信度は高くない。 (たとえば、エルニーニョがふえれば熱帯東太平洋で降水がふえるが、 温暖化にともなってエルニーニョがふえるかどうかの見通しは一致していない。)

(Emori & Brown, 2005)

温暖化にともなって、雪氷は減ることが多いが、変化は複雑である。 積雪について、予測型シミュレーションの例(Hosakaほか, 2005)を見ると、 北極圏の冬には、積雪がふえる。 温暖化が進んでも気温がじゅうぶん低いうえに、水蒸気の供給がふえるからである。 日本など温帯の積雪地帯では、雪が雨に変わるので、積雪は減る。

ただし、この論文であつかわれた温暖化した気候は、21世紀末ごろを想定したものである。 そこに向かう途中の段階で、年々変動で寒い年には、北極圏と似た理屈で積雪がふえることもあるだろう。

(Hosakaほか, 2005)

人間社会とのかかわりで考えると、 雨が集中してふえるところでは洪水がふえる可能性があり、 その他の陸上では、雨がふえずに蒸発がふえて渇水がふえる可能性がある。 (「温暖化は洪水も渇水ももたらす」というのは矛盾ではない。) また、温帯の積雪地帯では、雪が雨にかわり、冬の降水は冬のうちに流出になるので、 農業用水を春の雪どけに頼ることがむずかしくなるが、 そのかわり、冬に農耕ができる可能性がふえるので、 作物や作付け時期を変えて適応する必要があるだろう。

【[注意] この部分は、中学の教科でいえば理科よりも社会科の話題である。 わたしはその専門家ではないので、深入りせず、わたしの位置からみて重要だと思うことをのべる。】

[気候、気候システム]の教材のなかですこしふれた、 [「地球トータルシステム」の概念(島津)とそれを使った議論]のつづきとして考える。

もともと自然環境は人間社会に制約をあたえてきた。 人間活動が自然環境を改変すると、自然環境から人間社会への制約がずれてくる。 これが人間社会にとってこまったことになる。それが地球環境問題だ。

対策としては、まず、人間社会が改変された自然環境に適応することがある。 しかし、自然環境の改変が急速すぎると、人間社会が適応しきれない。

【また、むかしから人間は移住することによって環境変化に適応してきたが、 現代は、国境線が明確になり、さらに、人口がふえ、土地所有権も明確になって、未利用の土地がすくないので、 適応の手段として、国境をこえた移住にたよることは、いわば最後の手段と考えられている。】

自然環境の変化のほうをへらすことができればそれがのぞましい。 地球温暖化のばあい、二酸化炭素などの温室効果気体の排出をへらすことがおもである。 温室効果気体を吸収する(自然界にすでにある)しくみをつよめることもふくめることができる。 これが緩和策とよばれてきた。 (この用語がさすのは、自然環境改変の人間社会への影響を緩和することではないことに注意。) 1992年以来、国連の場で、緩和策が必要であることは認識され、どんな目標をたて、各国がどのように分担して実現するかについての 交渉がおこなわれているが、二酸化炭素排出は経済活動の主要なところにむすびついているので、進みかたはのろのろしている。

二酸化炭素排出を減らすために必要な主要なことは、化石燃料(石炭、石油、天然ガス)の消費を減らすことである。 そのためには、エネルギー資源の需要を減らす(いわゆる省エネルギー)と、 利用するエネルギー資源を化石燃料からそれ以外のもの(おもに、いわゆる再生可能エネルギー)にかえていくことがある。 それを実現するには、「化石燃料をつかうと(将来ではなく現在)損をする」ような社会にしていく必要があり、 そのための社会制度的しくみとして「炭素税」あるいは「排出枠取り引き」などが提案されている。

意図しない人為起源の気候改変に、意図的な気候改変で対抗するという考えは前からあったが、 政策としては現実的でないと考えられてきた。 しかし、2006年ごろから、政策の選択肢にふくめるべきだという議論も活発になってきた。 この種の対策は「ジオエンジニアリング(geoengineering)」あるいは「気候工学」とよばれることが多いが、 わたしは「意図的気候改変」あるいは「気候システムへの介入」という表現をしたい。 技術としては、太陽放射の反射を人工的にふやすこと、 大気中の二酸化炭素を人工的に地下に回収隔離すること、などがあげられる。 いずれもまだ大規模な実施ができるほど確立していない技術であり、すぐに政策にくみこむことはできない。

ここには、わたしがこれまでに書きためた、地球温暖化関係の話題の解説を置いておきます。 この節は未完成で、さらに組みかえるかもしれません。補足へのリンクをほかの節に移動するかもしれません。

学期中、さらに追加・変更するかもしれません。 あとで、この授業全体の [本の紹介]のページにまとめます。