http://macroscope.world.coocan.jp/ja/edu/ris/env_met/climate_change.html

[表記についての注] 数式中の分数の表記は、横線の上に分子、下に分母を書く形がのぞましいのだが、 ウェブページ用の HTML 言語のつごうで、斜線「/」をつかった表現をしている。 重要なところは黒板で横線による形をしめすことにする。 そのほかも、各自、横線で表現しなおしてみてほしい。

ギリシャ文字は [ギリシャ文字] のページを見てほしい。

話題は [第1回 気象と気候] および [第3回 放射] からつづいている。 「地学 II」、 「気候・気象学」 で、もうすこしくわしくあつかう話題もある。

節見出しに[▲」をつけたところは、 今回の授業ではくわしくふれないことにする。 [気象と水の科学 2025年度第6回「地球温暖化とはどんな気候変化か」 であつかった。 [2024年度「温暖化と酸性雨」] で ややくわしくあつかった。 2026年度は新カリキュラム「人間活動と環境変化 (大気の循環)」(現行カリキュラム「温暖化と酸性雨」をかねる) であつかう予定。

教科書の [(*) 図4.14.1] には、 熊谷 (地方気象台) の観測開始から2009年までの年平均気温がしめされている。 ゆらぎと、長期の変化傾向とがまじっている。 (長期の変化傾向を代表するものとして回帰直線がひいてある。)

【ここでは変化の原因を論じないことにするが、 20世紀の気温上昇傾向の原因として、全球規模の地球温暖化と、都市気候との 両方がかかわっていることが知られている。】

気象庁の観測点での観測データは、気象庁のウェブサイトで見ることができる。

(教科書の図 4.14-1 のように) 観測値にもとづいて気候の変化やゆらぎをとらえることについては、 藤部 (2014)『統計からみた気象の世界』が参考になる。平年値についての議論もある。

熊谷の年平均気温 (日平均気温の年平均) について、 図4.14.1 と同様な (期間を延長した) グラフをつくってみよう。 道具は、方眼紙に手がきでも、Excel でも、Python でもよい。 (教科書の図に書きこんである回帰直線や統計量を計算することは小課題にふくめない。) できれば他の地点についてもやってみてほしい。 提出はいずれか1地点ぶんの図だけでよい。

大気の状態、あるいは、気候システム (大気・海洋・雪氷などをあわせたもの) の状態は、変動している。

数量の時系列は、正弦波 (サインカーブ) の重みつきのたしあわせとみなすことができる。 各成分の周期の逆数を振動数あるいは周波数という。 時系列を振動数ごとにわけたものを「スペクトル」という。 【光を色ごとにわけるのも「振動数ごとにわける」ととらえれば同様である。】 とくに、時系列の分散 (平均からの差の 2乗) を振動数帯ごとにわけたものを「パワースペクトル」という。 この下で「スペクトルのピーク」というのは、パワースペクトルのグラフのピーク、 つまり、振動数帯別のパワーの値がまわりの振動数帯よりも大きくなっている振動数をさす。

何 [He] ほか (2018) の論文の [(*) 図6] として、 気象庁による10分間隔の風速の観測値にもとづくパワースペクトルのグラフが しめされている。

地球上の気候要素の時系列に明確にみられる周期性としては、 地球の自転に由来する日変化と、地球の公転に由来する年変化がある。 それはおもに、各地点に入射する太陽放射 (の、地表面の単位面積あたり・単位時間あたりのエネルギーの流れ) の変動によっておこされる。 気候要素のスペクトルでは、周期 1日 (および半日)、1年 (および半年) のところに 鋭いピークが見られるのがふつうである。

他方、周期の、数量の桁 (けた、order of magnitude) はさだまっているが、 数値は不明確な現象がある。 たとえば、温帯の気圧そのほかの気象要素には、「数日」の周期帯の変動があり、 スペクトルでは、鈍いピークとなる。 これは、おもに、移動する温帯低気圧の通過によってつくられる。 温帯低気圧や、それをともなう上空の気圧の谷は、数日という時間スケールをもつ現象だが、 明確な周期をもった振動現象ではない。

1年より長い時間スケールでの、明確な周期性の原因としては、 地球の自転・公転の軌道要素の変化による、各地点に入射する太陽放射の、 2万年, 4万年, 10万年 などの周期帯 (研究した人の名にちなんで「ミランコビッチ周期」といわれることがある) の変動がある。

気候要素のスペクトルには、 このほかに鋭いピークになる現象はなく、鈍いピークになる現象がいろいろある。

たとえば、「エルニーニョ・南方振動」(ENSO) は、 2年から6年ぐらいの周期帯の振動型の現象である (今回は深く立ち入らない)。 「太平洋十年規模振動」(PDO) は、20年から60年ぐらいの周期帯の振動型の現象らしい。

気象観測値にもとづいて気候を論じる際の約束ごととして「平年値」がある。 平年値としては、30年間の平均値がつかわれる。月ごとにわけて「1月の気温の平年値」などをつくる。

日本の気象庁では、西暦の最下位が 1 の年からはじまる30年間の平均値を採用し、10年ごとに更新している。 2021年5月以後は、1991-2020年の平均値が採用されている。 『理科年表』では、2021年11月発行の『理科年表 2022』で平年値が変更された。

WMO (世界気象機関) の平年値の更新はながらく30年ごとだったが、 2015年以後は10年ごとに更新しようとしている。

各年の値の平年値からの偏差を ひとつの気候状態の中での天候のゆらぎ、 ある期間の平年値とつぎの期間の平年値との差を 気候の変化 としてとらえることができる。 しかし、これは便宜上の分割にすぎず、 気候自体の性質からきまる分割ではない。

教科書 4.14.1 節では、小林 (1986) の議論を引用して、平年値に最適な統計期間 (年数) を論じている。 気候要素の時系列が、 長期の変化傾向 (trend, トレンド) と それ以外の変動 (教科書にならって「ゆらぎ」とよぶ) とのたしざんでできているとする。 統計期間が短いと、ゆらぎのせいで、平年値の推定値の分散が大きくなる。 統計期間が長いと、trend のせいで、平年値の系統誤差 (bias, バイアス) が大きくなる。 その中間のどこかに、平年値の推定誤差が最小になるという意味での、最適な統計期間の長さがある。

小林の論文での具体的な仮定はつぎのようなものである。すると (計算は省略するが)、最適な統計期間は、約 (sqrt(2) σt / a)(2/3) となる。【sqrt() は平方根。】 これは、ゆらぎの分散が大きいほど長く、trend の1次の係数の絶対値が大きいほど短くなる。

わたし (増田) は、 地点別・気象要素別に平年値の年数を変えるのは、のぞましくないと思う。 (海上と陸上、あるいは熱帯・温帯・寒帯で変えることならばありうると思うが。) 現代はあとにのべるグローバルな気候変化要因が大きく、 また、「太平洋十年規模振動 (PDO)」などの 時間スケールが数十年で空間スケールも大きい (たとえば太平洋全体の) 変動も知られている (1990年ごろ以後に明確に認識された)。 数十年の範囲でどの期間を採用しても、trend と十年規模振動との分離は困難だと 思うからである。

わたしは、平年値の年数は人間社会のつごうできめられるものだと思う。 人の行動は、いま生きている人が生きてきた期間の経験にもとづくことが多い。 また、中塚 武 さん (木の年輪の同位体分析による古気候研究者、名古屋大学教授) の持論 (中塚 2022) によれば、人間社会の変動は、気候の変動のうち時間スケールが数十年のものの影響を大きく受ける。 (周期の短い変動は備蓄などにより、周期の長い変動は移住などによって、わりあい適応しやすい。) 参照対象として過去30年の統計をとるのは、 人間社会が適応しようとする対象という意味で適切なのだと思う。

気候の「変動」と「変化」を区別するたちばと、区別しないたちばがある。 わたしの態度は、一定していない。 対象とする時間の期間がきまっていて、その初期と末期の状態があきらかにちがうばあいは「変化」、 ゆらぎはあるがほぼ同じ状態のばあいは「変動」ということがある。 今回の授業では、区別しないほうのたちばにたつ。

ひとつの気候状態を30年間の統計でしめすとすれば、 ある30年の状態とつぎの30年の状態のちがいは「気候の変化」だが、 年々変動や周期10年~30年程度の時間スケールの変動は、 「ひとつの気候状態の内の天候の変動」というべきだと、 わたし (増田) は思っている。 しかし、わたしのこの用語感覚は専門家間で共有されたものではないから、 後者を「気候の変動」といわれたばあいに、まちがいだとはいえない。

「異常気象」ということばの意味は、かならずしも一定ではないが、 気象庁は「30年に1回以下の頻度で発生する現象」という意味でつかっている。

教科書 4.14.1 節に出てくる「平年値からの偏差が標準偏差の ± 1.83倍 の外」という定義は、 上記の定義を、偏差の頻度分布が正規分布とみなせるとして変換したものだと思われる。 (気温の頻度分布は正規分布に近い。 他の気象要素のうちには、頻度分布が正規分布とはだいぶちがい、 上記のような変換が不適切なものもある。 たとえば、降水量の頻度分布はあきらかに左右が非対称である。 地上観測の雲量の頻度分布は快晴と全面くもりの両端にピークがある。)

マスメディアなどでは、「異常気象」ということばは、 災害をもたらすような、極端な寒暖・乾湿の状態をさすことが多い。 そのとき、気象庁の定義はあまり意識されていない。

日本での「異常気象」の話題には、 大雨などの時間スケール1日の現象と、 冷夏、渇水などの時間スケール1か月の現象とがある。 (わたしは後者は「異常天候」といったほうがよいと思う。)

気象専門家の議論では、「異常気象」よりも、 extreme weather event(s) のような用語がつかわれる。 その日本語への直訳は「極端気象事象」となるが、 気象専門家どうしの日本語での会話では「極端現象」ということが多い。

異常気象 (といわれる気象現象) について立ち入って考えたい人には、 時間スケール1か月程度の異常天候については木本 (2017) 、 短時間の大雨などについては 坪木 (2020)、川瀬 (2021)、 大雪については 川瀬 (2019) の本をすすめる。

グローバルな気候の変化の原因の (かならずしも全部ではないが主要なものは) 気候システムのエネルギー総量を変化させる原因だと考えられる。 エネルギー保存の法則から考えて、それは、エネルギーの収入である太陽放射吸収、 あるいは、エネルギーの支出である宇宙空間への地球放射射出、を変化させる原因である。

もうすこしくわしくは、松山・増田 (2021) の第3章、 あるいは、つぎの教材ページを見てほしい。

「地学 II」の教材ページから参照されている図集の本

太陽が出す放射が変動すれば、気候システムのエネルギーの収入を変化させる。 最近40年間の観測によれば、太陽黒点数が多いとき、太陽が出す放射がいくらか多い。 (黒点自体が出す放射はまわりよりも少ないのだが、黒点が多いときは明るいところも多い傾向がある。) ただしその変動の大きさは、太陽放射自体の千分の1程度である。

【太陽活動とそれが気候にあたえる影響について、わたしが知っていることについては、 つぎのページを見てほしい。

大気の気体成分のうち、赤外線を{吸収・射出}するはたらきをもつ成分がある。 そのような成分が多いほど、地表面温度が (地上気温も) 高くなる。 この効果を「温室効果」という。 このことは [第3回 放射] (教科書 4.3.4 後半など) で あつかった。 大気の気体成分のうち赤外線を吸収・射出するものを「温室効果気体」という。 温室効果気体の量は、地球 (大気上端) から出ていく赤外線 (気候システムのエネルギー支出) に影響をあたえる。

【気候システムは、(温度が高いほど出ていく地球放射が多いことが基本的な負のフィードバックになるので) エネルギーの収入と支出がつりあった定常状態に近い状態にある。 (つりあいからのわずかなちがいによって、ゆっくり変化する。) 準定常状態どうしをくらべると、 太陽放射吸収が変わらなければ、地球放射射出はほぼ変わらないが、 温室効果気体濃度が多いほど、同じだけの地球放射射出をもたらすには、 高い地表面温度が必要になる。】

大気の主成分の窒素と酸素は同じ原子でできた2原子分子、アルゴンは1原子分子で、 地球放射の波長帯の赤外線を吸収・射出する能力をもたない。 温室効果気体は (ちがう原子による2原子分子もふくまれるが、おもに) 3原子以上の分子である。 吸収の強さと量をあわせて、地球大気で最重要な温室効果気体は水蒸気 (H2O) だが、 水蒸気量は温度とともに変化するので、気候システムにとっては外因でなくフィードバック要因である。 外因とみなせるうちで最重要なのは二酸化炭素 (CO2) である。

【温室効果についてもうすこしくわしくは、つぎの教材ページをみてほしい。

大気中のエーロゾル (固体・液体の微粒子) は、 温室効果ももつが、太陽放射を反射したり吸収したりする効果ももつ。 硫酸液滴などの太陽放射吸収の少ない (白い) エーロゾルのばあいは、太陽放射の反射をふやすことにより、 気候システムのエネルギー収入を減らすはたらきがおもになる。

火山の噴火で、噴煙が成層圏まであがると、それにふくまれた二酸化イオウ (SO2、亜硫酸ガスともいう) が 大気中で反応して硫酸 (H2SO4) 液滴となり、大気中に (1991年のピナツボをはじめとする20世紀後半の経験では) 2年ぐらいとどまる。 これは太陽放射の反射をふやす。噴火が熱帯でおきると影響は両半球におよぶ。 (なお、火山灰などの岩石質のエーロゾルの影響は、火山に近い地域では重大でありうるが、全球規模にはおよばない。)

【火山の噴火が気候にあたえる影響について、わたしが知っていることについては、 つぎのブログ記事を見てほしい。

人間活動起源のエーロゾルは複雑だが、 そのうち比較的よくわかっているのは、やはり硫酸液滴である。 イオウ分をふくむ石炭・石油の燃焼による二酸化イオウの排出が、 とくに1960-70年代に、大気汚染として問題になった。 これが大気中で硫酸液滴や硫酸塩のエーロゾルになる。 火山起源のばあいとちがって対流圏にひろがったものであり、空間的不均一性が強いが、 太陽放射をさえぎって気候システムのエネルギー収入をへらす効果をもたらしたと考えられている。 【なお、この硫酸液滴が雨にまざって地表に落ちることが、いわゆる「酸性雨」の主要な部分である。】 その後、大気汚染が規制され、排煙脱硫などの技術が導入されて、ひところほどではなくなった。

【人間活動起源のエーロゾルについては、 [2024年度の「温暖化と酸性雨」の授業] のうちでいくらかあつかった。】

気候システムは複雑なシステムなので、 一般に、変化の原因をひとつにしぼることはできない。 しかし、それぞれの状況で、どの原因が相対的に重要かを論じることはできる。

グローバルな気候の変動・変化がおきるときは、 おそらく、気候システム (大気・海洋・雪氷・陸面) のエネルギーの総量が変化しているだろう。 したがって、気候システムのエネルギーの収入あるいは支出を変える原因がはたらいているだろう。

気候システムのエネルギーの収入あるいは支出を変える原因のうち、 水蒸気、雲、雪氷などは、温度とともに変化するので、気候システム内部の要素と考えられる [注1]。

気候システム外からはたらく原因 (「外因」とよぶ [注2] ) としては、 太陽が出す放射の強さ、(水蒸気をのぞく)温室効果気体の濃度、エーロゾルの量や分布があげられる [注3]。

温室効果気体濃度の変化は、産業革命以後については、おもに人間活動起源である。

太陽が出す放射の強さの変化は自然起源である。

エーロゾルの変化は、自然起源 (とくに重要なものは火山噴火起源) と人間活動起源のものをふくむ。

エルニーニョ・南方振動 (ENSO) などの年々変動や、 太平洋十年規模変動 (PDO) などの十年規模変動は、 温度の偏差の符号が一定ではなく正になる場所と負になる場所があるが、 偏差のひろがりが全世界におよぶことがあるという意味では、 グローバルな気候変動にふくめることができるかもしれない。

(物理法則にもとづく気候モデルによるシミュレーションによれば、) このような年々変動や十年規模変動は、「外因」 を一定としても、生じる。 (ただし、注目している場所の温度がいつ高くなりいつ低くなるかなどの、変動の位相は、 シミュレーションは観測事実を再現せず、 シミュレーションの実行ごとにもばらつく。)

気候システムの内に、このような振動型の変動をおこすしくみがそなわっていて、 外因がなくても自発的に変動がおこると考えられる。

ただし、外因も、このような変動にいくらか影響をあたえるだろう。

気象観測にもとづいた全球平均や北半球平均の地表温度 (地上気温または海面水温) の 数値が得られているのは、だいたい 西暦 1850年 以後である。 ただし、過去にさかのぼるほど、観測点がかぎられるので、その数値の不確かさは大きい。

1850年から現在までの時期の 「外因」のうち、大気中の二酸化炭素などの温室効果気体濃度は、 近年 (二酸化炭素については1958年以後) については直接観測によって、 そのまえは、南極氷床の氷にふくまれた空気の分析によって、よくわかっている。 太陽活動は、太陽放射の強さがよくわかっているのは 1978年以後 である。 それ以前は、黒点数の記録や、 年輪にふくまれた炭素14、氷にふくまれたベリリウム10などの同位体から、 定性的にはわかるが、定量的には不確かさが大きい。 火山起源のエーロゾルは、南極とグリーンランドの氷にふくまれた硫酸から推定されるが、 放射収支への影響の定量的推定には不確かさが大きい。

ともかく、気候モデル (大気・海洋結合大循環モデル) に、 推定された外因をあたえてシミュレーションをおこなうと、 1850年以後の全球平均や北半球の地表温度の時系列は、 観測にもとづく集計と似た結果が得られる。 (年々変動や十年規模変動のタイミングは一致していない。 それをならした数十年以上の時間スケールの変化傾向が似ているのだ。)

ところが、外因から、人間活動起源のもの (温室効果気体、人間活動起源エーロゾル) をはずして、 自然起源の要因 (太陽、火山) だけを入れると、 全球平均や北半球の地表温度は、1950年ごろ以後、まったくあわない。

したがって、1950年ごろ以後の地表温度の数十年の時間スケールの変化は、 おもに人間活動起源の要因によるという、確信度の高い推測ができる。

大気中の二酸化炭素濃度の継続的観測は、1958年にハワイ島のマウナロア (Mauna Loa) 山ではじめられた。 それはいまもつづけられている。そのグラフを見よう。 単位の「ppm」は、大気の分子 百万個のうち何個が CO2 であるかということである。 (最近、世界平均の二酸化炭素濃度が 400 ppm をこえた。マウナロア山の観測値はそれよりやや高い。)

いまでは、世界で二酸化炭素濃度の観測を継続しているところは、ほかにいくつもある。 日本の気象庁が担当している「温室効果ガス世界資料センター (WDCGG)」 https://gaw.kishou.go.jp/jp が観測データをまとめている。

季節変化がある。(その振幅は観測場所の緯度によってちがう。) そのおもな原因は陸上生態系とのやりとり (植物による光合成と有機物の分解) と考えられている。

それとともに、上昇傾向が、1963年ごろにはすでにあきらかだった。 推測される原因は、人間の (工業などの) 活動が化石燃料 (石炭・石油・天然ガス) をもやしていることである。 化石燃料由来の二酸化炭素の約半分が大気中にとどまり、約半分が海または陸に行っている。

大気中の二酸化炭素濃度への人間活動の影響には、 このほかに、土地利用改変 (森林伐採をふくむ) によって大気と陸上生態系とのやりとりを改変することがある。 ただし、化石燃料にくらべれば副次的なものといえる。

また、人間活動の影響がある大気中の温室効果気体には、二酸化炭素のほかに、 メタン (CH4)、一酸化二窒素 (N2O [注])、ハロカーボン類 (ハロゲン元素と炭素の化合物) がある。 (ここではその話題に深入りしない。)

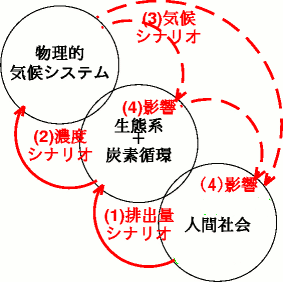

気候の変化を予測しようとしても、将来の人間活動まで予測することはむずかしい。 そこで、将来の人間活動については仮定をおいたシナリオを複数つくって、 それぞれについて二酸化炭素などの排出量シナリオをもとめ、 そこから炭素循環のモデル計算で大気中の二酸化炭素などの濃度シナリオをもとめ、 それをあたえて気候モデル (大気・海洋大循環モデル) で 予測型シミュレーションがおこなわれた。 (濃度シナリオから出発し、排出量シナリオを逆推定したこともあった。)

IPCC (気候変動に関する政府間パネル, http://www.ipcc.ch ) の 第6次評価報告書 (AR6) が 2021-2022年に発表されているが、 わたしはまだその内容をじゅうぶん検討できていないので、 ここでは 2013 年に出た 第5次評価報告書 (AR5) の 第1作業部会 (WG1) の巻 にそって説明する。

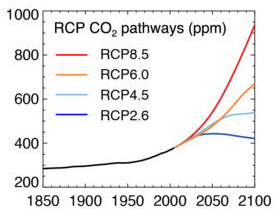

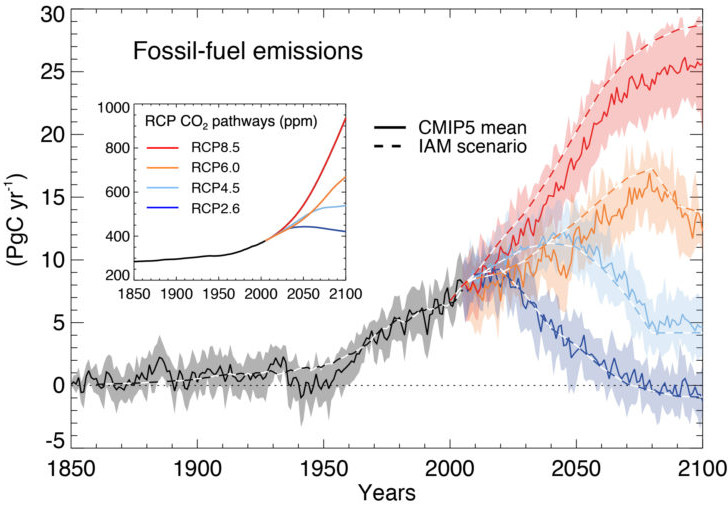

IPCC AR5 には、 RCPという4つの濃度シナリオの組にもとづいた気候シミュレーションがとりあげられた。 あたえた要素は二酸化炭素だけではないが、二酸化炭素濃度のグラフ [IPCC AR5 WG1 図6.25 の部分] をしめしておく。

つぎの図 [IPCC AR5 WG1 図6.25 の部分] に、この4つの濃度シナリオからそれぞれ逆算された、化石燃料からの二酸化炭素排出量の 時系列がしめされている。(濃度のグラフが小さくそえられている。)

21世紀中に濃度が減少しはじめる RCP 2.6 を達成するには、排出量を21世紀後半に正味ゼロにしないといけない。 2100年まで (延長すればさらに長期に) 濃度があがりつづけるRCP 8.5でも、排出量は21世紀後半に頭打ちになっている。

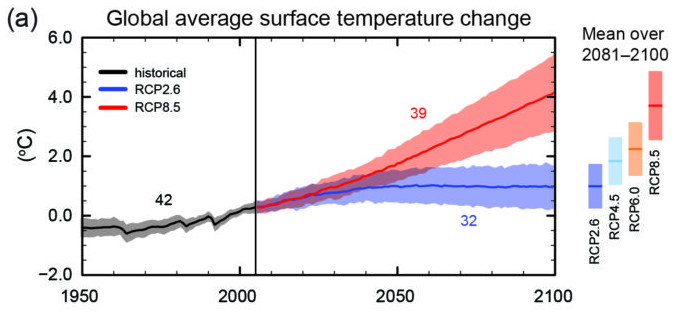

つぎの図 [IPCC AR5 WG1 政策決定者のための要約 (SPM) 図7 (a)] に、RCP 2.6 と 8.5 のシナリオにもとづく予測型シミュレーションで得られた 世界平均地上気温 (1986-2005年の平均からの偏差) の時系列の概略がしめされている。右端に RCP 4.5 と 6.0 もあわせて 2081-2100年の状態がしめされている。 同じシナリオをあたえて多数の研究機関のモデルによるシミュレーションがおこなわれており、 図の帯の幅は結果のモデル間のばらつきをしめすものである。

人間活動による化石燃料の燃焼がつづくと予想されるので、 今後100年間に、世界平均地上気温の 2~5 ℃ぐらいの上昇が予想されている。 この幅の約半分は、今後の人間社会の態度によって変わりうるものであり、 のこりの半分は、気候システム (とくに雲の変化) に関する科学知識の不確かさである。

地球温暖化についてもうすこし学びたい人には、渡部 (2018) の本をすすめる。 真鍋・ブロッコリー (2020/2022)の本は、第1章は入門むきだがそのほかはややむずかしい。

地球温暖化にともなって極端現象がふえる (あるいは、はげしくなる) おそれがあり、 研究がされている。ここでは具体的な話はできないが、 その話題をふくむ文献の例として 川瀬 (2021, 2019) をあげておく。

過去千年あまりの気温の「観測値」は、木の年輪をはじめとする自然物 または 人による定性的な記録 から推定されたものである。 機器観測のある時代の気温よりも不確かさが大きい。

外因のうち人間活動起源のものは、産業革命前は小さかったと推測される。 太陽と火山は、上にのべたとおり不確かさが大きいが、推定値はある。 外因を与えてシミュレーションをおこない、得られた気温を「観測値」と比較する。

シミュレーションでも「観測値」でも、 大きな火山噴火のあと数年間、全球規模で気温が低い。 また、太陽活動が弱い数十年の時期には気温が低い傾向がある。 ただし定量的にあっているとはかぎらない。因果関係を確信をもってのべることはむずかしい。

この時間スケールの気候の変化については、最近の研究で記述がかわってきたところもあり、 これを読めばよいという文献をしぼれない。 一例として 中塚 (2022) があるが、著者自身の研究の紹介がおもである。

近代的気象観測によって世界の気温の情報が得られるのは、1850年ごろ以後にかぎられる。 それより前は、人による定性的な記録、木の年輪、氷床・氷河の氷、海底・湖底・鍾乳洞の堆積物などからの 推定がおこなわれている。

約1万年前以後の完新世 (20世紀をのぞく) の世界平均気温のレベルは、 約 1℃以内の幅で安定していたと考えられている。 20世紀のあいだに、そこからきわだった上昇が見られた。 このきわだった上昇は、人間活動 (おもに化石燃料消費) の影響があらわれたものと考えられるようになった。

【2001年ごろからしばらく、このグラフが、ホッケースティック(hockey stick、スポーツのホッケーやアイスホッケーでつかわれる器具) にたとえられた。 教科書 4.14.2 節では「ホッケーステッキ」という形でとりあげられている。 今ではこの用語はすたれているが、 このたとえをつかって論じられてきたいくつかの話題を、つぎのブログ記事にまとめてみた。

教科書では [(*) 図4.14-2] 中段 に現在にいたる1000年間の気温の復元推定のグラフがある。 IPCC AR5 WG1 (2013年) の図 5.7 は、 現在にいたる2000年間の気温についての多数の復元推定の結果をかさねてしめしたものである。

北半球平均気温が、およそ 西暦 1450~1850年ごろに低かったことはたしからしく、 この時期を「小氷期」とよぶのは妥当だろう。 600 ~ 1000年ごろは、「小氷期」よりは気温が高かったようだが、復元推定の不確かさが大きい。 (Neukom ほか (2019) によれば、どの時期に気温が最高になったかは地域ごとにちがう。)

【なお、IPCC AR6 WG1には古気候 (paleoclimate) の章はなく、古気候研究から得られた知見はあちこちに分散しているようだ。】

1000~2000年間の気候変化の原因の候補のうち、 二酸化炭素濃度は、1958年から観測があり、そのまえは南極氷床のサンプルからわかっている。 工業化前のレベルは 280 ppm ぐらいで、約 10 ppm のはばにおさまっている。 (教科書 [(*) 図 4.14-2] 上段)。

太陽活動は、1600年ごろから黒点の観測があるほか、 木の年輪の炭素14や、氷床のベリリウム10からわかっている。 炭素14は窒素14に宇宙線があたることによって生成される。 太陽活動が活発だと、太陽の磁場によって、地球に到達する宇宙線が少なくなる。 年層から年代が決定されると、核種の生成量が推定できる。これから太陽活動が推定される。 とくに、西暦1645~1715年ごろは、黒点がほとんど観察されず、マウンダー (Maunder) 極小期とよばれる。 この太陽活動の弱さ (黒点自体のはたらきではなく、おそらく太陽が出す放射が少ないこと) は 気候の寒冷化に寄与したと考えられている。

年輪の炭素14濃度 (教科書 [(*) 図 4.14-2] 下段 と同様なもの) から太陽活動の強さを復元推定した 新しい研究例 Brehm ほか (2021) がある。

火山の影響のうち、成層圏で全球規模にひろがる硫酸エーロゾルについては、 グリーンランドや南極の氷床の氷の硫酸イオン濃度などから推定されている。 (観測地点がグリーンランドや南極であることによる偏りの問題はある。)

大きな火山の噴火は、それから数年間の期間の気候の寒冷化に寄与したと考えられる。 (数十年間の気候の寒冷化をおこしたと主張する研究者もいる。 海洋にたくわえられたエネルギーの変化をふくめればありうる因果関係かもしれないが、確実ではない。)

西暦 8~10世紀ごろは、太陽活動の弱まりも、大きな火山噴火もなく、 気候システムへの外因の変化はすくなかったようである。

現在よりも世界平均気温が 5℃ぐらい高かった時代は、すくなくとも 3百万年以上さかのぼらないとないが、 5℃ぐらい低かった時代は、2万年前 (いわゆる最終氷期最盛期) にあったと考えられている。 2万年前から1万年前までの1万年間に5℃ぐらいの気温上昇があった。 (その時期の一部に「百年に数℃」相当の気温上昇率の時期があったかという研究課題もある。)

現在にいたる約260万年間を「第四紀」という。 このあいだには、大陸氷床が拡大・縮小するような気候の変動があった。 氷床の量が大きい時期を「氷期」、小さい時期を「間氷期」という。

南極氷床は氷期・間氷期を通じて存在したが、その氷を分析すると、 氷期・間氷期の気候変動の多種類の証拠が得られる。 氷自体の、酸素18、あるいは重水素(水素2)の同位体比は、 氷のもとになった雪がつもった当時の南極地域の気温を反映すると考えられている。 最近80万年のあいだには、約10万年周期の氷期・間氷期サイクルがあり、 この周期帯では、北半球と南半球の寒暖は同位相で変化した。

南極氷床の氷にふくまれた空気のうちの二酸化炭素濃度から、 当時の大気中の二酸化炭素濃度がわかる。 完新世 (工業化前) のレベルは 約 280 ppm だが、 氷期の最盛期には、約 200 ppm だった。 気温(の推定値)と二酸化炭素濃度の変化は同調しており、どちらが早いかはわからない。 二酸化炭素から気温への、温室効果による因果関係があったにちがいないが、 気温から二酸化炭素へのなんらかの因果関係もあっただろう。

氷期サイクルの原因の候補としては、地球の公転・自転の軌道要素の変化がある。 ただし、軌道要素の変動にともなう緯度別・季節別の入射太陽放射の変動は、 おもに2万年と4万年の周期帯にあり、10万年の周期帯にはすくない。

氷床の蓄積(涵養)と消耗、それにともなう固体地球 (上部マントル) の変形を考慮すると、 10万年の周期帯の変動が生じることは説明可能である。 そこで入力としての2万年や4万年の入射太陽放射の変動が重要であるかどうかはまだよくわかっていない。

教科書の [(*) 図 4.14-3] にあたるものとして、 ひとまず、IPCC AR5 WG1 (2013年) の図 5.3 をあげておく。

1万年から10万年の時間スケールで、世界の氷の量および海水準、気温、二酸化炭素濃度などが、 だいたい同期して変化している。

二酸化炭素濃度は間氷期に高く氷期に低い。 気候モデルに氷期と間氷期の氷の分布と二酸化炭素濃度をそれぞれあたえたシミュレーションによれば、 二酸化炭素の温室効果は、氷期と間氷期のあいだの気温のちがいの半分くらいをもたらしている。 とくに南半球では、陸上の氷に覆われた面積の変化は小さいので、二酸化炭素が重要である。 他方、氷・海水準・気温などから二酸化炭素濃度への因果関係もあるはずであり、 そのうちには、海洋の植物プランクトンの光合成が氷期のほうが活発になるしくみを ふくむはずである。しかしくわしいしくみはまだ解明されていない。

氷期サイクルの話題についてもうすこしくわしくのべた教材ページ。

氷期サイクルに関連する具体的な数値データ (南極「ドームふじ」氷床コアから得られたデータをふくむ) を図にしてみる実習教材。 ただしそこではソフトウェアとして R をつかった。Python でもやってみようと思っている。】

氷期サイクルについてもう少し学びたい人にすすめられる本としては、 大河内 (2008, 2015) のものがある。