地球、太陽系内の他の惑星、太陽系外の(他の恒星のまわりの)惑星について、なるべく統一的に考える。 便宜上、惑星系の中心となる恒星を「太陽」とよぶことがある。(「主星」とよぶこともある。) 地球について考え、他の惑星についてはそこからどのようにちがってくるかを考えるばあいもある。

エネルギー保存の法則を考える。エネルギーのたまりの量の時間変化は、エネルギーの正味の収入にひとしい。

そして、準定常状態を考える。そこでは、惑星のエネルギーのたまりの量がほぼ一定であり、 惑星のエネルギーの収入と支出がほぼつりあっている。(正味の収入がほぼゼロである。) 惑星の歴史を億年・十億年の時間スケールで時間を追って考えるばあいは、準定常の仮定はなりたたないだろう。 その中の、たとえば百年・千年くらいの時間スケールの時期の状態は (日変化、季節変化などを ゆらぎとみなして) 準定常としてあつかえるだろう。

惑星大気は、高さとともに密度が小さくなり、明確な限界はないが、 エネルギー収支を考えるうえでじゅうぶんな近似で、ここから上には大気がないとみなせるところを 便宜上「大気上端」とよぶことにする。 ここでは、物質の密度が非常にちいさいので、熱伝導も、 空気の移動にともなうエネルギーの流れも、無視することができ、 エネルギーの流れは、放射 (電磁波によるエネルギーの伝達) だけだと考えられる。

(もしかすると、太陽からの陽子などの粒子の流れにともなうエネルギーの流れや、 (電磁波とみなせないような) 電磁場の変動によるエネルギーの流れが、無視できないことがあるかもしれないが、 ここではあつかわない。)

地球など多くの惑星では、 大気上端でのエネルギー収入は、太陽からとどく放射 (「太陽放射」とよぶ) のうち、 惑星が吸収するぶんである。 (ここで考える惑星は不透明な固体部分をもつので、太陽からとどく放射は、 吸収されるわりあい (吸収率) と、反射されるわりあい (反射率、「アルベド」ともいう) との合計が1になる。 反射されるぶんは、惑星にとってのエネルギーの収入にも支出にもかぞえないことにする。)

宇宙背景放射があることがわかっているが、そのエネルギーの流れは太陽放射にくらべてけたちがいに小さいので、 エネルギー収支の議論では無視できる。

地球のエネルギー収支のばあいは、太陽系内の他の天体や惑星間空間物質からの放射も無視できる。 これは、惑星一般にはなりたたないかもしれない。 とくに、連星系 (複数の恒星が相互に公転しているシステム) の惑星では、主星からの放射のほかに 伴星からの放射が無視できないことがありうる。

恒星からの放射については、[恒星 (太陽を含む) とその「進化」]のページ、 とくに われわれの太陽からの放射については、そのページの「太陽」の節を参照してほしい。

【太陽からとどく放射のエネルギーの流れが、太陽からの距離によってどのようにちがうかについては、 [放射]のページの 「点光源または一様な球面の光源からひろがっていく電磁波」のところを復習してほしい。】

地球など多くの惑星では、 大気上端でのエネルギー支出は、惑星自体が射出する熱放射のうち、宇宙空間に出ていくぶんである。 物体が出す熱放射は、 黒体放射に、物体の種類と電磁波の波長によってちがう「射出率」という 0と1の あいだの値をとる係数をかけたものである。 射出率は、同じ物体による同じ波長の電磁波の吸収率にひとしい。 地球のばあい、宇宙空間に出ていく地球放射は、 地表面 (海面や陸面) から出たもの(そのうち大気による吸収をうけなかったもの)と、 大気 (雲をふくむ) から出たものがまざっている。

(現在の) 地球大気のばあいは、(運よく) 太陽放射と地球放射 (地球上の物質が出す放射) は波長帯のかさなりが小さいので、 便宜上、波長でわけて考えることができる。さかいめは波長 4 μm あたりである。 太陽放射の波長帯では、地球上の物質 (大気と地表面をふくむ) による射出は無視でき、吸収と散乱を考えればよい。 地球放射の波長帯では、大気による放射の散乱は無視でき、吸収と射出を考えればよい。

現在の地球よりも温度の高い惑星のばあいは、太陽放射と、地球放射(にあたる惑星からの放射)の 波長帯のかさなりが無視できなくなり、波長帯にわけた議論がむずかしくなることもある。 このページでは、波長帯にわけた議論が有効だと仮定して考える。

一般に、惑星のエネルギー収支を考えるときには、惑星内部から出てくるエネルギーの流れも 考える必要がある。 惑星内部は、億年・十億年の時間スケールで、定常ではなく、エネルギーを失いつづけている。 それが、百年・千年の時間スケールで見れば、準定常的なエネルギーの流れとなってあらわれるだろう。

エネルギーの流れが生じる原因には、大きく、つぎの2つがある。 (恒星とちがって、惑星内部では、核融合反応はおきていない。)

現在の地球の地面付近や海底付近でも、上向きの「地殻熱流量」があり、火山や温泉のある地域では大きいが、 全地球平均では、0.1 W/m2 程度である。 ([気候システム論教材ページ「地球表層のエネルギー収支の主要な項」]参照)。 これは、大気上端でのエネルギー収入・支出それぞれ 約 240 W/m2 にくらべてけたちがいに小さいので、 省略して考えることが多い。

【参考】『図録』第1編 [5] [D]「地殻熱流量」]

しかし、地球形成の初期 (最初の1億年ぐらい)、まだ微惑星の衝突がつづいていたころを考えるときは、 地球内部からのエネルギーの流れは無視できない。 また、木星型惑星については現在でも無視できない。 【松田 『惑星気象学入門』の第4章のうちの「地球型惑星と木星型惑星」の節に 「木星型惑星では、天王星を例外として、内部からのエネルギーが太陽エネルギーと同程度あり、 無視することができない。」とある。】

ひとまず、地球のエネルギーのたまりの量が時間とともに変化しない (定常) と仮定する。 エネルギー保存の法則から、地球のエネルギーの収入と支出がつりあっている (正味の収入が 0 である)。

収入は、太陽エネルギーの吸収である。 地球の半径を R とすると、 地球全体にとどく太陽エネルギーの(単位時間あたりの)流れは、 いわゆる「太陽定数」S [注1, 注2] に 地球の断面積 π R2 をかけたものである。

地球はこのうち αp のわりあいを反射するとする。 αp は 地球の太陽放射反射率であり、地球の「惑星アルベド」ともいわれる。 「アルベド (albedo)」は本来「白さ」のような意味のラテン語だが、太陽放射反射率の意味でつかわれている。 地球はとどいた太陽放射を反射するか吸収するかどちらかだから、 地球の単位時間あたりのエネルギー収入は、(1 - αp) π R2 S となる。 地球の表面積あたりにすると、(表面積は 4 π R2 だから) (1/4) (1 - αp) S となる。

支出は、地球が宇宙空間に射出する地球放射である。 ひとまず、これは ある温度 T の黒体放射であるとし、 T は地球表面のどこでも一様だと仮定する。 黒体放射の単位面積・単位時間あたりのエネルギーの流れは、 シュテファン・ボルツマンの定数を σB (σはギリシャ文字のシグマの小文字) とすると、 σB T4 である。

収入と支出がつりあっているとすれば

(1/4) (1 - αp) S = σB T4

σB は 物理定数であり、理論でも実験でもきめることができる。 S と αp は 観測された変化が小さいので、ひとまず どちらも定数と仮定すると、 T についてとくことができる。

この T は、いわば、地球が出す放射の代表温度である。 これを「地球の有効放射温度」とよび、Te と書くことがある。 Te は、実際の地表面 (海面や地面)の温度や 地上気温 (地表面のすぐ上の大気の温度) よりも低い。 ((あとの回で説明する大気の層区分でいえば) 対流圏中層の温度にあたる)。 地球から宇宙に出ていく放射は、地表面からの放射が透過したものと、大気 (雲をふくむ) から射出されたものとが まざったものだから、こうなるのは当然だといえる。 地表面温度あるいは地上気温が、有効放射温度よりも高くなる原因は、大気のはたらきによる。 このはたらきを、「大気の温室効果」ということがある。

放射と物質との相互作用には、吸収、射出、散乱がある。 (いずれもおこらないとき、放射は単純に物質を透過する。)

物体が光子を吸収すると、物体はエネルギーを得て、光子は消滅する。

物体が光子を射出すると、物体は光子のぶんのエネルギーを失う。

物体が光子を散乱するとき、物体のエネルギーに変化はない。 光子のエネルギーの量にも変化がないが、光子の動く向きがかわる。

水平方向にひろがり、鉛直方向にはある一定の厚さをもった物質の層を考える。 放射による鉛直方向のエネルギーの流れが、 物質の層によってどのように変えられるかを考える。 このとき、散乱の効果は、反射と、透過とにわけてとらえられる。 層にとどいた放射は、吸収されるか、反射されるか、透過するかである。 ただしこの透過には、物質と相互作用しない透過と、散乱されながらの透過とがふくまれる。 もし物質の層が完全に不透明ならば、とどいた放射は、吸収されるか、反射されるかである。

物体による電磁波の散乱には、 物体の形を球と仮定したばあいの、ミー (Mie) の理論があるが、その解は複雑である。 物体の粒径が波長にくらべてじゅうぶん小さいときは、レイリー (Rayleigh) の理論がつかえる。 物体の粒径が波長にくらべてじゅうぶん大きいときは、幾何光学の理論 (電磁波は光線としてふるまう) がつかえる。

レイリー散乱には、波長依存性があり、同じ粒子による散乱は波長が短いほど強い。 「空が青い」「朝日・夕日が赤い」のは、 太陽放射が空気の (N2、O2などの) 分子による レイリー散乱を受けた結果である。

レイリー散乱も幾何光学近似も適用できない粒径と波長のくみあわせ (粒径と波長がおおまかに同程度) の散乱をミー散乱という。 ミー散乱には波長依存性があまりない。 ミー散乱には方向選択性がある。 それは複雑だが、ともかく、 前方 (散乱前の電磁波の進行方向のつづきに近い方向) が後方よりも大きくなる。

粒子をふくむ層による放射のエネルギーの流れについて考えると、 ミー散乱では、散乱を受けた透過になるもののほうが、反射になるものよりも多い。 「雲が白い」のは、太陽放射が雲粒によるミー散乱を受けた結果である。

太陽放射が雨粒による散乱をうけるばあいは、幾何光学近似がつかえる。

大気のエネルギー収支の要素としての地球放射を考えるときは、 分子・雲粒・雨粒のいずれの大きさの粒子についても、散乱は無視でき、吸収と射出を考えればよい。 (電磁波への大気のはたらきを論じるときは散乱が問題になることもある。) 地表面と放射の相互作用を考える際には、反射が (小さいが) 無視できないこともある。

水の中をとおる光の速さは、空気中あるいは真空中と、だいぶちがう。 したがって、光は空気と水との境界で屈折する。 しかも、水の中の光の速さは、 波長によって (可視光のうちでも赤と青とで) 無視できないちがいがある。 したがって、屈折率も波長によってちがう。 虹や、色のついた日のかさ[暈 うん] などの現象は、光が水滴をとおる際の屈折によって生じる。

(水中とのちがいにくらべればわずかだが) 空気中の光の速さは、空気の密度によって、いくらかちがう。 これによる屈折の現象もある。

地球大気は、太陽放射のうち紫外線の部分をほとんど吸収する。 この吸収するはたらきをしているのは、成層圏にあるオゾン (O3) である。 (オゾン分子の存在自体が、紫外線の吸収と複雑にかかわっている。) オゾンが紫外線を吸収することは、大気の成層圏にとってエネルギー収入になるが、 気候システムのエネルギー収支にとっての重みはあまり大きくない。 紫外線は地表面にはほとんどとどかない。

地球大気は、 太陽放射のうち可視と近赤外[赤外線のうち可視に近い部分をこのようにいう]の部分については、第一近似としては透明とみなせる。

地球放射は、波長10 μm前後の赤外線を主としている。 そして、地球の大気は、この波長帯の赤外線を吸収・射出する物質を含んでいる。 地球大気は、地球放射の波長帯では、近似として透明とはいえない。 地表面から出た赤外線が宇宙空間にぬけていくこともあるにはあるが、 平均すれば1回ぐらい、大気につかまってしまうのだ。

ひとまず、大気中のどの成分が地球放射を吸収・射出しているかをたなあげにして、 「地球大気は太陽放射については透明だが、地球放射については不透明である」と 単純化してみる。 そして、有効放射温度をもとめたときよりは少しだけ複雑にするが、なお、0次元・定常で考えてみる。

鉛直方向の構造として大気と地表面を区別する。 大気はまず1層のばあいを考え、それから多層のばあいを考える。 大気層は厚さをもたず、質量が面に集中しているように考える。 大気の放射吸収の性質を理想化して、大気は太陽放射に対しては透明、 地球放射に対しては完全に不透明(この波長帯に関する限り黒体と同じ)とする。 ふつうのガラス板も、太陽放射に対してはかなり透明、地球放射に対してはかなり不透明なので、 ここでは、大気を、理想化したガラス板のようなものでおきかえたことになる。 なお、地表面(海面・地面)は黒体とみなす。

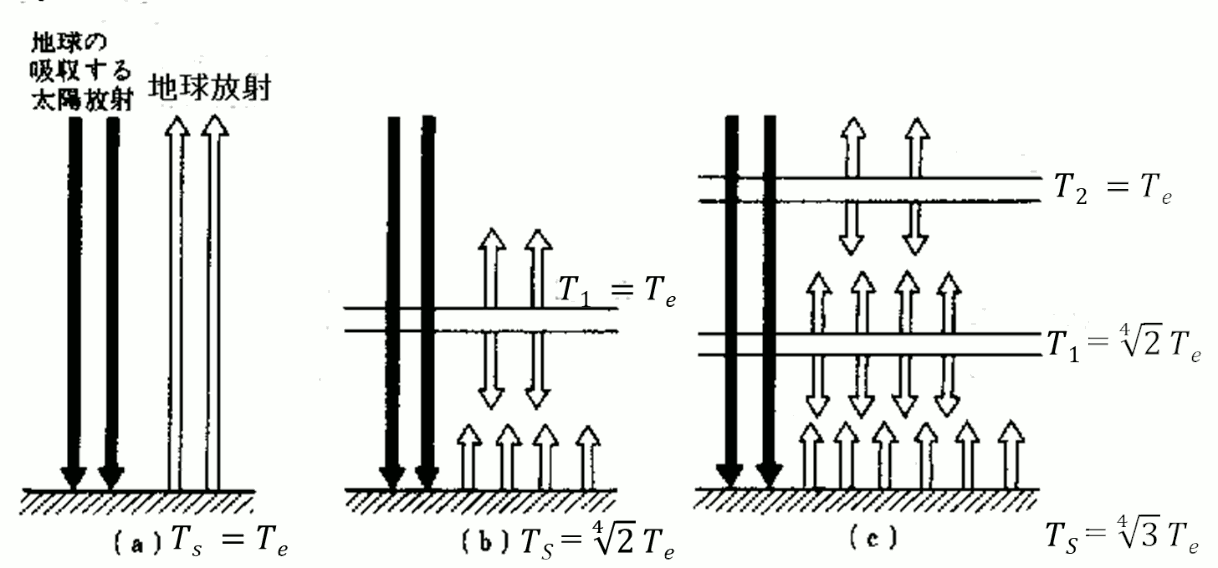

[図] 温室効果を説明する簡単なモデル

この図は、地表面の単位面積あたり・単位時間あたりのエネルギーの流れの収支を書いたものである。 太陽放射のうち地球が反射するぶんは省略して、吸収するぶんだけを黒い矢印でしめしている。 地球放射を白い矢印でしめしている。

図の(a)は大気のない場合で、地表面温度 Ts が地球の有効放射温度とひとしい。

図の (b) は大気がガラス板1枚のばあいだ。 地表面は太陽放射と大気層からの下向き地球放射を吸収し、 地表面温度の黒体放射を上向きに射出する。 大気層は地表面からの上向き地球放射を吸収し、大気層の温度の黒体放射を上下に射出する。 定常を仮定するので、地表面にも大気層にもエネルギーのたまりの変化がない。 すると、大気層の温度が地球の有効放射温度に等しくなり、 地表面温度は(絶対温度で)その「2の4乗根」倍、つまり約1.2倍になる。

図の (c) は大気がガラス板2枚のばあいだ。 地表面温度は有効放射温度の「3の4乗根」倍になる。

このモデルでは、板の数をふやすと地表面温度をいくらでも高くできる。 板が n 枚ならば、地表面温度は有効放射温度の「(n+1)の4乗根」倍なのだ。 現実には、熱力学の制約からあきらかに、太陽の表面温度より高くなることはない。 そのまえに、地表面温度が高くなると、地球放射が波長が短いほうにずれてくるので、 太陽放射と地球放射の波長帯がかさならないという仮定がくずれてしまう。 しかし、金星の地表面温度は、大気がこのガラス板 約80枚に相当するとして説明できそうだ。

このようなモデルは、気象学の教科書や、気候システムの入門書に よく出てくる。 佐藤『基礎から学ぶ気象学』では図6-3のあたり、 小倉『一般気象学』では5.5-5.6節 (図5.12, 5.13)、 安成『地球気候学』では1-3-4節、渡部『絵でわかる地球温暖化』では図2.5のあたりである。

「温室効果」という表現は、 あきらかに、ここで考えたモデルが、ガラス板でかこまれた温室ににていることからきている。 しかし、実際の農業用の温室では、地球放射吸収・射出の効果がないわけではないが、 温室内の気温にいちばん影響するのは、壁が空気のうごきをさえぎることにより、 エネルギーの乱流輸送 (こまかい規模の流れにともなう輸送) が変わることである。 (たとえば、大政ほか『農業気象・環境学 第3版』の6.1.1節 119ページに書かれている。) したがって、「温室効果」は大気の性質をさすことばであって、 現実の温室の性質をさすことばではない、ととらえるのがよい。

気体分子が波長 10μm 前後の赤外線を吸収・射出するしくみは、 分子の振動または回転に伴うものである (ペティ『詳解 大気放射学』; 浅野『大気放射学の基礎』 参照)。 電磁波は、振動数に比例(波長に反比例)する量のエネルギーをもつ粒子(光子)の集まりでもある。 分子は、エネルギーレベルの異なったいくつかの振動モードをもち、 そのエネルギーレベルの差に対応する光子を吸収・射出する。

水素 (H2)、窒素 (N2)、酸素 (O2) などの同じ原子からなる2原子分子や、 ヘリウム (He)、アルゴン (Ar)などの1原子分子は、有効な振動モードを持っていない。

地球放射の波長帯の赤外線の吸収・射出に効くのは、 水蒸気 (H2O)、二酸化炭素 (CO2)、 オゾン (O3)、メタン (CH4)、 一酸化二窒素(N2O)、 クロロフルオロカーボン (通称 フロン)類(CCl3Fほか)などの3原子以上の分子なのだ。 (一酸化炭素 (CO)などの非対称な2原子分子もいくらか効く。 地球大気では量がすくないので話題にされないことが多いが、 他の惑星では重要かもしれない。) これらの物質を「温室効果気体」と呼ぶことがある。

分子あたりの吸収・射出の強さと分子数とのかけざんで考えて、 地球大気の温室効果にとっていちばん重要なのは、水蒸気だ。 しかし、海のある地球では、大気中の水蒸気は海から供給され、その量は温度が高いほど多くなる。 大気中の水蒸気量と温度との因果関係は双方向であり、 水蒸気の温室効果は気候システムにとって正のフィードバックとして働く。

それについで重要なのが、二酸化炭素だ。 地球の気候システムにとって、二酸化炭素濃度は、外部からあたえられる強制作用と とらえるのがふつうになっている。

[惑星]のページの「惑星大気について」の節を参照。