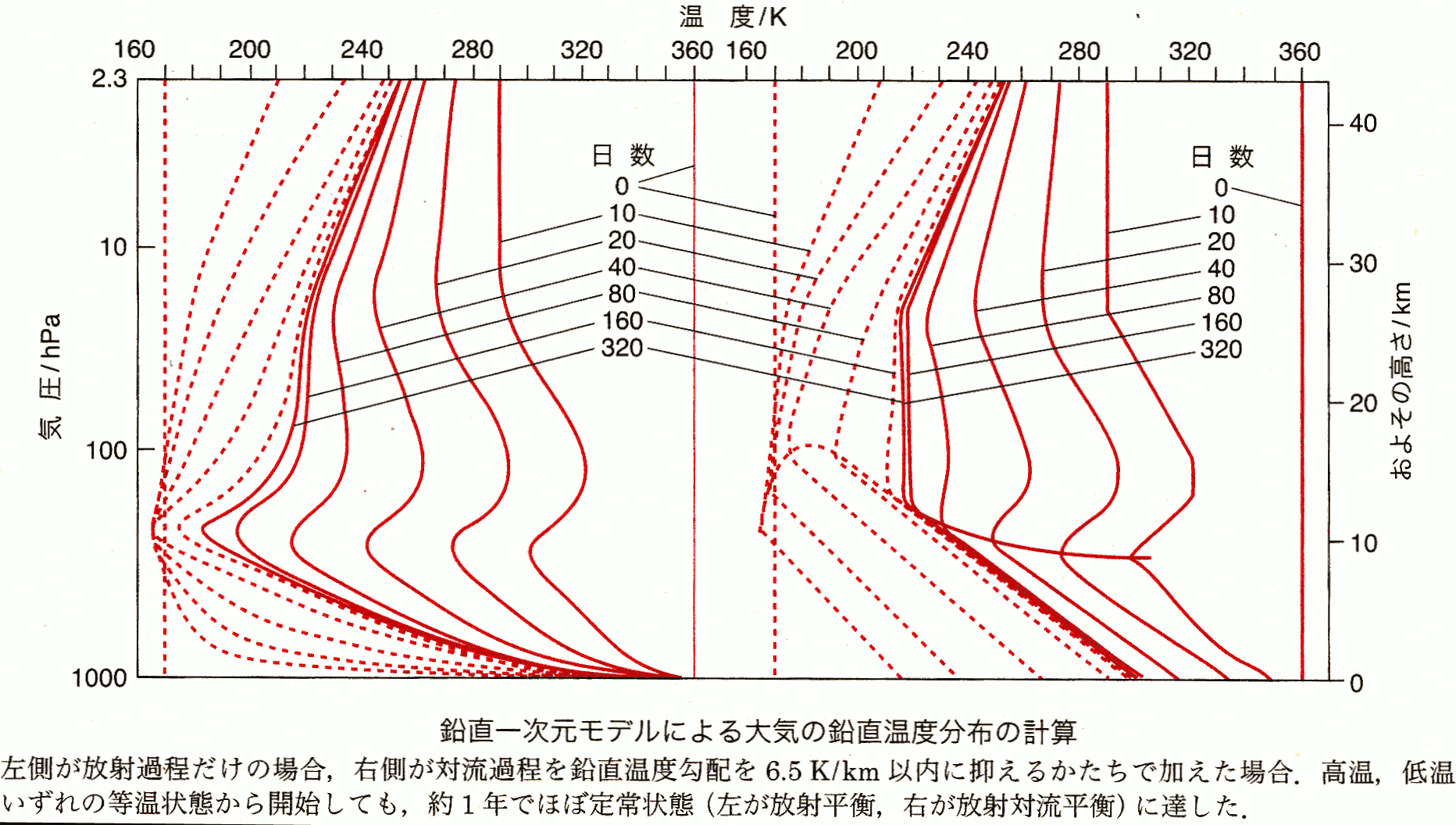

Manabe & Strickler (1964)の論文の図。

Manabe & Strickler (1964)の論文の図。[参考]『自然地理学事典』(2017, 朝倉書店) {熊谷図書館1階と電子資料にもある} [読書メモ]の本のうち、増田が分担執筆した項目

エネルギーの支出を変える原因として、大気中で赤外線を吸収する物質の量の変化がある。 赤外線を吸収する物質は、赤外線を射出する物質でもある。 吸収率 (受けた放射のうち吸収する部分のわりあい) は 射出率 (黒体放射に対する実際に射出する放射のわりあい) にひとしい。

[惑星 (地球をふくむ) の放射エネルギー収支]のページの 「「ガラス板モデル」による温室効果の説明」と「温室効果気体」のところでのべたように、 赤外線を吸収する物質がふえると、地表面から出た赤外線が宇宙空間に出ていくまでに、 吸収・射出がくりかえされる回数がふえる。 出ていく放射が同じならば、このような物質が多いと、地表面温度や、地表面のすぐ上の気温は、高くなる。

大気中の赤外線を吸収する物質が地表面温度を高めるはたらきに「温室効果」という名まえがついている。 その物質を「温室効果物質」という。 そのうち気体であるものを「温室効果気体」または「温室効果ガス」という。 1原子分子の Ar や、対称な2原子分子である N2、O2 などは、 赤外線に対応する振動数の固有振動モードをもっていないので、 赤外線を吸収・射出する能力がとぼしい。 3原子以上の分子が温室効果気体としてきいてくる。 (非対称な2原子分子、たとえば CO でもよいのだが、量的にすくない)。

地球大気の気体成分のうちで、温室効果にいちばんきいているのは、水蒸気 (H2O)だ。 しかし、水蒸気は、海があるもとでは、気温が高くなるほど、海から供給されて多くなる。 水蒸気量は、気温とともに変わる量であって、気温の変化にとって外因ではない。 水蒸気が温室効果をもつことは、温度変化にとって正のフィードバックとしてはたらく。

地球大気の温室効果気体のうちで、外因とみなせて、いちばん重要なのは、二酸化炭素 (CO2)だ。

大気中の二酸化炭素がふえると、世界平均地表温度が上がることを代表的症状とする気候の変化がおこる。 この理屈が確立したのは多くの人のはたらきによるが、 ひとりあげるならば、真鍋 淑郎 (まなべ しゅくろう) さんのはたらきが大きい。

なお、雲やエーロゾルも、温室効果気体ではないが、温室効果物質ではある。 水滴や大部分のエーロゾル物質は、地球放射の波長帯では、黒体に近い (射出率が 1 に近い)。 ただし、放射が粒子にぶつかるかどうかは粒径と粒子数密度による。 雲やエーロゾルは、太陽放射を散乱することにより、気候システムの太陽放射反射をふやす (吸収をへらす) 効果をももつ。 (現状の雲や、白っぽいエーロゾルの効果は、太陽放射反射のほうが大きいようだ。)

大気中の温室効果物質がふえると、地球放射の吸収・射出の回数がふえることによって、 地表面温度(あるいは地上気温)が高くなる。

温室効果物質の変化が地上気温(または地表面温度)におよぼす効果の定量的評価は、 空間的な不均一を考慮しない 0 次元モデルでは困難だが、 鉛直分布だけを考慮する(水平方向は全球平均を考える) 1 次元モデルならばできることが、 真鍋さんの1960年代の仕事によってわかった。

真鍋さんの1964年の論文では、対流圏・成層圏の現実的温度分布が再現された。 大気を鉛直に層にわけ、それぞれの層の温度がエネルギー収支によって変わるとし、 エネルギーを変化させる原因として放射の吸収・射出を考え、 大気成分量を現在の気候の代表値で与えた。 勝手な温度分布(高温側でも低温側でも)からモデル大気の温度分布の時間発展を計算すると、 300日くらいで、対流圏・成層圏の基本的温度分布が再現された。 (ただし、季節変化はない。) しかし、放射だけ(次の図の左側)では、対流圏の温度減率が大きすぎる。 実際には対流によって温度減率が約 6.5℃/km になっているので、 エネルギー保存をみたしながら、温度減率がこれより大きいところはこの値になるように調節すると、 現実に近い鉛直温度分布になる(図の右側)。

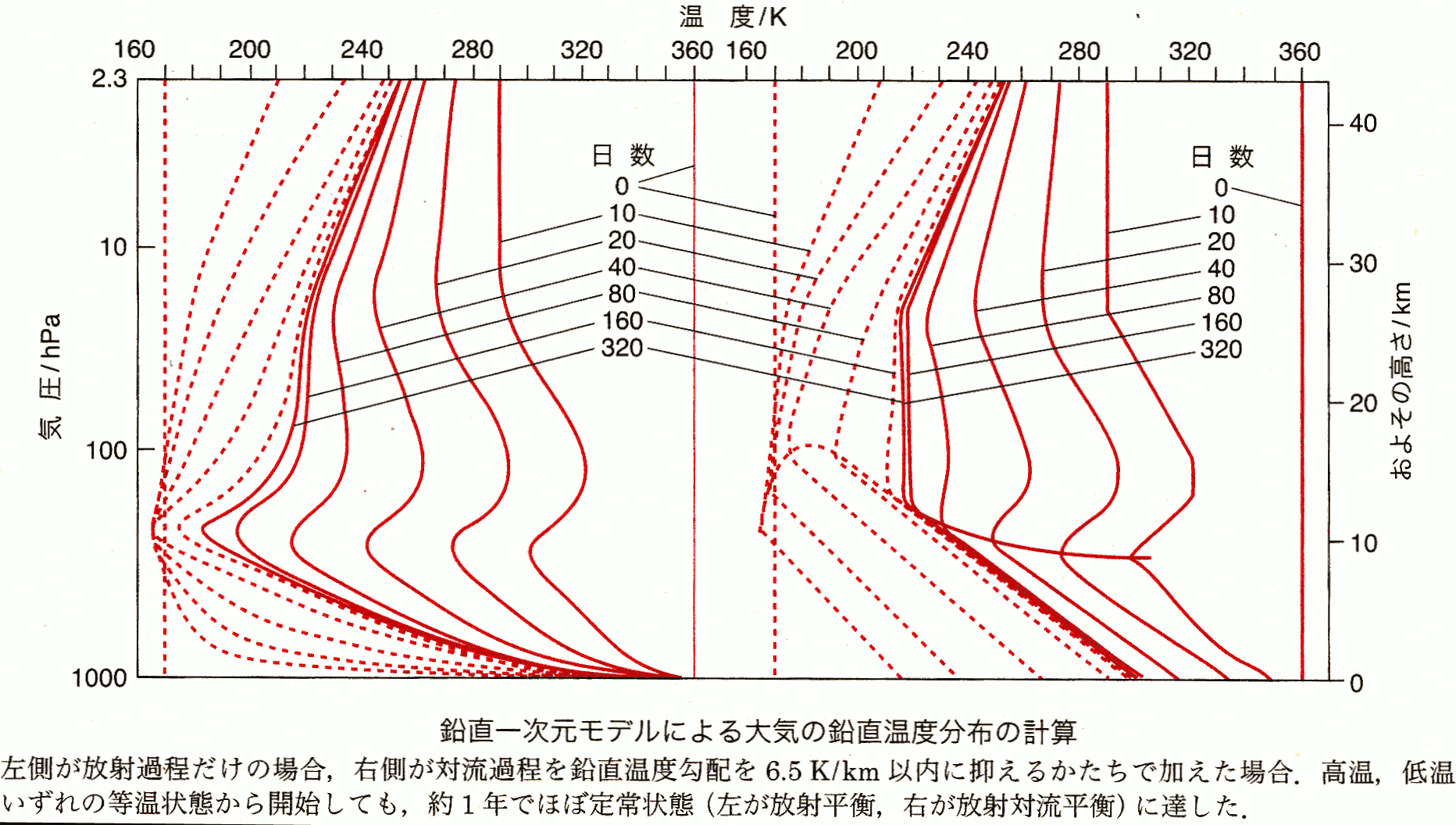

Manabe & Strickler (1964)の論文の図。

Manabe & Strickler (1964)の論文の図。

Manabe & Strickler (1964)の論文の図。

Manabe & Strickler (1964)の論文の図。

定常状態での各層のエネルギーのつりあいをみると(上の白黒の右側の図)、 成層圏では放射だけでつりあっていて、収入はおもにオゾンによる太陽放射のうち紫外線の部分の吸収、 支出はおもに二酸化炭素が地球放射(赤外線)を射出することである。 (成層圏では水蒸気は微量成分にすぎないので、二酸化炭素のほうがきく。) 対流圏では対流が重要になる。気候システムによる太陽放射の吸収はおもに地表面でおこり、 対流圏の大気のエネルギーの収入の最大の部分は、地表面からの対流によるエネルギー輸送なのだ。 対流圏の大気のエネルギーの支出の最大の部分は、水蒸気が地球放射(赤外線)を射出することである。

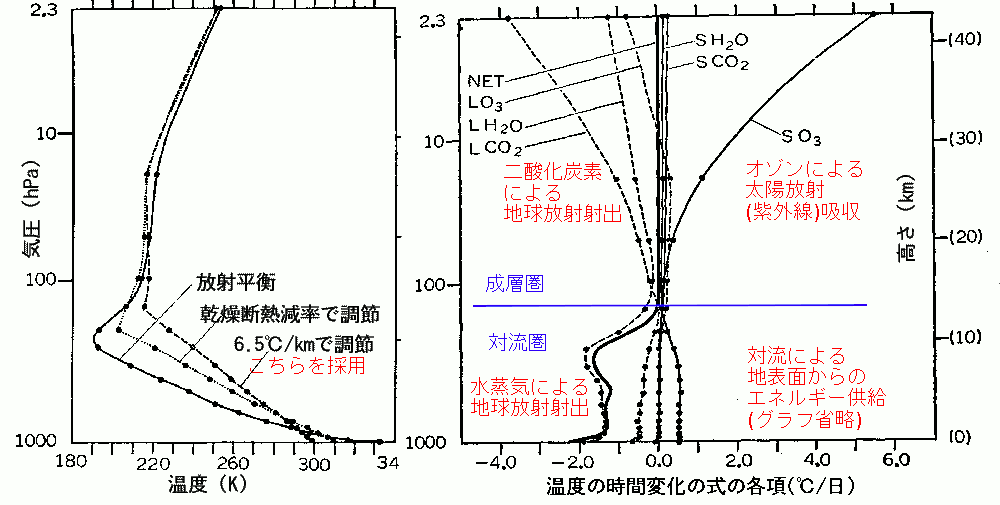

真鍋さんの1967年の論文では、同様なモデルで、大気成分の濃度を変えた。 水蒸気は、気温に応じて、相対湿度一定(つまり比湿が飽和比湿に比例)として変化させた。 二酸化炭素は外部条件として与え、300 ppmを標準として、その2倍や2分の1に変えた。

Manabe & Wetherald (1967)の論文の図。

Manabe & Wetherald (1967)の論文の図。

結果として、成層圏の温度は、二酸化炭素濃度が高いほど低くなる。 (CO2はglobal coolingをもたらす! ただし場所は成層圏。) 成層圏の大気のエネルギー収入は、オゾンによる太陽放射の紫外線部分の吸収、 支出は大気自体の宇宙空間への地球放射射出でその主役は二酸化炭素である。 二酸化炭素の増加は、成層圏にとっては、エネルギーの出口のあきをひろげるように働くのだ。

対流圏と地表面の温度は、二酸化炭素濃度が高いほど高くなる。 対流圏の気温減率を一定と仮定しているので、その範囲でどの高さをとっても差は同じ。 地上気温でいうと、二酸化炭素濃度が2倍のほうが、2.3℃だけ高くなった。

ただし、ここでは、水蒸気は、相対湿度一定、つまり、 比湿(=水蒸気の濃度)が温度で決まる飽和比湿に比例して変わる、と仮定した。 もし、水蒸気量が変わらないとすると、 二酸化炭素を2倍にしたときの定常状態どうしの温度差(「二酸化炭素倍増に対する定常応答」)は、 相対湿度一定の場合の約半分(約1.2℃)になる。 水蒸気の温室効果は、温度に対して正のフィードバックとして働き、 気候システムの感度を高めている。

真鍋さんは3次元の気候モデルをつくり、 二酸化炭素濃度を変えた準定常状態の結果を1975年の論文で発表した。 世界平均地上気温は、二酸化炭素濃度が2倍のほうが、2.9℃だけ高くなった。 鉛直1次元モデルの場合とのちがいは、偶然の可能性もあるが、 3次元モデルでは積雪や海氷が変化しうるようにしたので、 (別のページでのべる)雪氷アルベド フィードバックがきいて、 気候システムの感度が少し高まったとも考えられる。

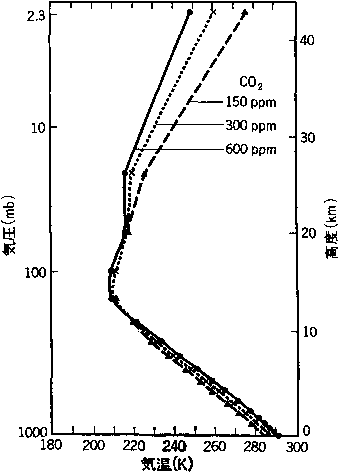

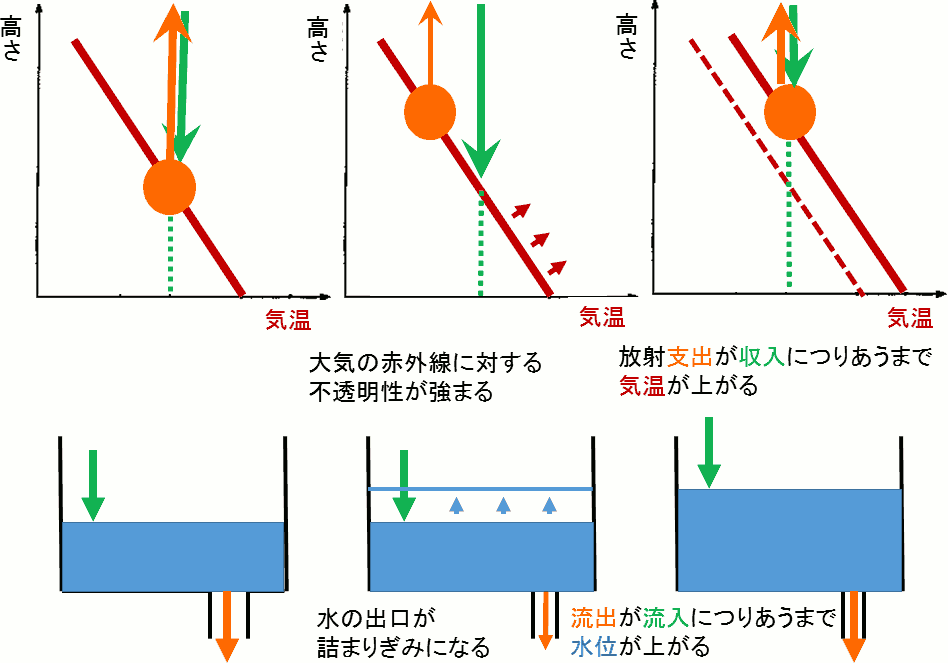

ここまでは、気候の変化を、準定常状態どうしの比較で考えている。 真鍋さんの1985年の解説で使われた、二酸化炭素濃度が高いほうが地上気温が高くなることの説明は、 ふろおけモデル (下の図とリンクさき参照) と似ている。 対流圏の気温減率が一定であることを前提とする。 外に出ていく地球放射が、代表高さの気温の黒体放射にひとしいという単純化をして考える。 最初は、太陽放射吸収と地球放射射出がつりあった定常状態だったとする。 そこで、地球放射吸収・射出物質がふえたとする。 すると、大気は「赤外線の目でみて、より不透明になる」から、 地球放射を出す代表高さは、外に近づく。つまり高くなる。 気温が変わらないとすれば、新しい代表高さから出る地球放射は、太陽放射吸収より少ない。 そこで気候システムのエネルギー収支は収入過剰となり、温度があがっていく。 新しい代表高さの温度が、地球の有効放射温度に達したとき、新しい準定常状態になる。 このとき、地上(高さ0での)気温は、最初よりも高くなっている。

増田作図。上側の図は真鍋淑郎さんの1983年の講義や1985年に『科学』に出た解説でつかわれた図にもとづいている。

真鍋さんは、ちかごろ (ノーベル賞受賞講演や、Broccoli さんと共著の本の第1章で) 地球温暖化の基本を説明するときに、この考えをつかっているが、 もうひとつの考えをもあわせてつかっている。 それは、大気が赤外線に対して より不透明になれば、 地表面に達する下向き地球放射を出す高さは低くなるから、 (ひとまず気温の鉛直分布はかわらないとして) 地表面に供給されるエネルギーがふえることである。