地球温暖化とはどんな気候の変化か

【[昨年度のページ]をもとに改訂しました。】

「地球温暖化」は単に温度が上昇することではない (と考えよう)

「地球温暖化」 (global warming) とは「世界じゅうで気温があがること」だと考えている人が多いかもしれない。 また、2000年代以後、地球温暖化の話題は、 「世界じゅうで気温が上がった」「その原因は?」「二酸化炭素だ」というふうに導入されることが多い。 1990年代以後は、たしかに 世界平均地表温度 [注] の上昇が見られるから、そのような論法も有効になった。 しかし、1980年ごろから地球温暖化を (原因と結果の連鎖のしくみとして) 知っていた人からみると、地球温暖化は かならずしも そういうものではない、と言いたいところもある。

- [注] ここでほしいのは、「世界平均地上気温」、つまり、地上気温 (地面または海面のすぐ上、標準としては 2 m 上) の気温の、 海陸を問わず地球の表面で平均した値なのだ。 ところが、海上では地上気温よりも海面水温の観測値のほうが よいデータが得られているので、 陸上では地上気温、海上では海面水温をつかった集計がされている。 これを、気象庁のウェブサイトは「世界平均気温」と言ってしまっているが、 わたしが用語をえらべるばあいにかぎった表現として「世界平均地表温度」とよぶことにする。

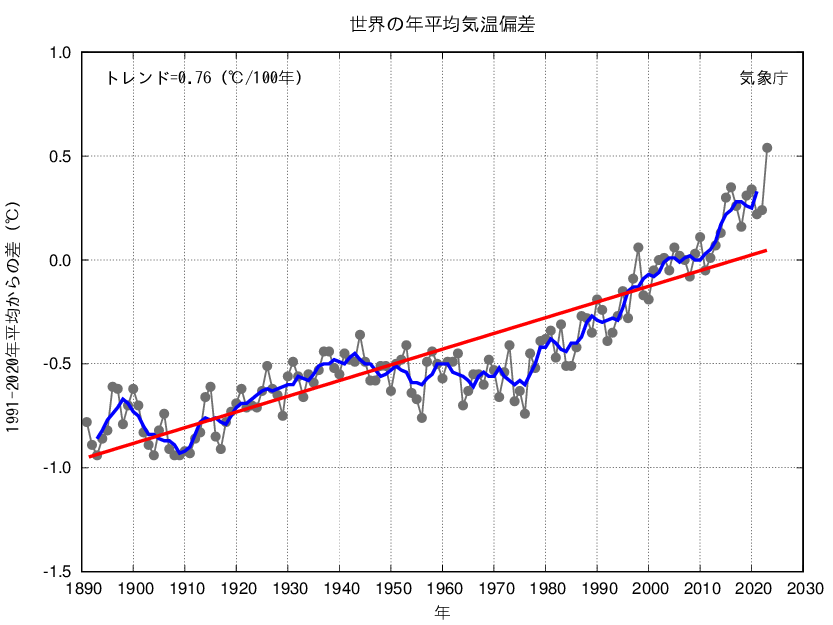

日本の気象庁による世界平均地表温度の毎年の年平均値 (の、1991-2020年の平均からの偏差) のグラフを見よう。 黒い点が毎年の値、青い線は5年移動平均、赤い直線は長期変化傾向 (回帰直線) だ。

- 出典は [外] (気象庁) [世界の年平均気温偏差の経年変化(1891〜2023年)]

いま、この全期間の傾向を見れば、世界平均地表温度の上昇はたしかに起きているといえるだろう。 (そう言いきるには、ノイズのレベルをこえるシグナルであることの評価が必要だが。)

1970年後半 (代表として1979年) の時点で、物理に基礎をおいて気候を考える専門家たち (まだ人数は多くなかったが) の集団が、 世界の気温はこれから数十年のうちに上昇するだろうという認識を共有した。 根拠は、大気・海洋の温度を変化させる物理的なしくみについての理論的考察と、 大気中の二酸化炭素濃度が 1958年以来 ふえているという観測事実 (あとで図をしめす) だった。 このとき、「世界平均地表温度が上昇した」という観測事実は、まだなかった。 いまの気象庁のグラフにしめされた1920年代以前の値は、 1980年代以後に過去の観測資料(紙)をほりおこしてわかったもので、 1979年ごろの人が利用できた時系列は、1930年ごろから1979年のすぐ前までだったのだ。

[ここまでの論点をしめす図解 (気象庁の温度のグラフの旧版に書きこんだもの)]

また、グラフのそれぞれの年の点をみると、世界平均地表温度の上昇は、 1998年に高い値をとってから、2014年ごろまで、停滞していたようにみえる。 (1998年の記録をこえたのが2010年だが、2011, 2012年はまた低くなっている。) 2010年ごろ、「地球温暖化は止まった」という説をとなえる人たちがいた。 もし地球温暖化を世界平均地表温度で定義すれば、それも正しいといえる。 しかし、専門家からみれば、地球温暖化をもたらす作用が止まっていないことはあきらかだった。

地球温暖化は「温室効果気体の増加を原因とする気候の変化」

わたしは、地球温暖化を、「温室効果気体の増加を原因とする気候の変化」、 さらに限定すれば「人間活動起源の温室効果気体の増加を原因とする気候の変化」ととらえるのが よいと思っている。 世界の多くのところで地上気温があがることはその代表的な症状ではあるが、症状はそれだけではないのだ。

ここで導入した用語には、それぞれ説明が必要だ。

気候

「気候」は「気象」と関連があり、さす対象もいくらかかさなっているけれど、おなじ意味ではない。 (外国語からの翻訳の本の題名などで、「気候」とするべきところが「気象」となっていることがたびたび あって、残念に思っている。)

「気候」という用語の意味は、専門家のあいだでも、統一されてはいない。 わたしなりに考えると、大きく3つの意味がある。 それは、知識の発達の歴史を反映している。 新しい意味ができても、古い意味も生き残り、かさなりあってつかわれているのだ。

第1の意味は近代科学より古いもので、 人間社会をとりまく自然環境 (「風土」ともいう) のうちの、大気に関する部分だ。 それぞれの地方の、寒暖、乾湿、風などからなるものごとだ。

第2の意味は近代科学がはじまってからのもので、 気象観測で得られる気温や降水量などの数量 (「気象要素」とよばれることがある) の 数十年間の統計で表現できるような現象だ。 統計は平均値にかぎるわけではないが、平均値がよくつかわれる。 たとえば、気象庁でつかわれる「平年値」は、30年平均値で、10年ごとに更新される (気象庁は、2021年5月19日から、1991-2020年の平均値を採用した)。 気象要素で表現されるもののうち、1日から数日の時間スケールのものは「天気」、 1か月から数年の時間スケールのものは「天候」で、 数十年以上の時間スケールのものが「気候」だ。 (ただし、英語では、「天候」にあたるものも climate にふくめる。)

第2 (あるいは 第1) の意味の気候が変動・変化するしくみを考えるようとすると、 話は大気のうちで閉じない。 大気よりも大きな質量をもつ 海洋や 雪氷 (氷河・積雪・海氷など) の変化をいっしょに考えないといけない。 そこで、1970年代に、大気・海洋・雪氷・陸面をあわせた「気候システム」という考えかたができた。 「気候」の第3の意味は、この「気候システム」の状態だ。

なお、気候の「変動」と「変化」は、人により、また場面によって、区別することとしないことがある。 ここでは区別しない。

全地球規模の気候を変化させる要因、そのうちの「温室効果」

気候システムの平均の温度が高いことと、気候システムにたまっているエネルギーが多いこととは、 (かならずというわけではないが、おそらく) 対応している。 気候システムにたまっているエネルギーが (無視できないほど) 変化すれば、 全地球規模の気候が変化するだろう。 (全地球規模の気候が変化する原因がエネルギーの変化だとはかならずしも言えないが、そうである可能性が高そうだ。)

前回の話題にした形の「エネルギー保存の法則」がなりたっている (エネルギーは不生不滅である) ので、 気候システムにたまっているエネルギーの変化は、気候システムにとってのエネルギーの収入と支出の差にひとしい。 気候システムのエネルギー収入は、太陽からくる電磁波 (おもに可視光) を気候システムが吸収することだ。 エネルギー支出は、気候システム自体が宇宙空間にむけて電磁波 (おもに赤外線) を出すことだ。

エネルギーの収入を変える原因としては、太陽が出す電磁波のエネルギーの変化と、 気候システムが太陽光を吸収するわりあい (逆に言えば、反射するわりあい) の変化がある。 これも重要なのだが、きょうはとばすことにする。

エネルギーの支出を変える原因として、大気中で赤外線を吸収する物質の量の変化がある。 赤外線を吸収する物質は、赤外線を射出する物質でもある。 このような物質がふえると、地表面から出た赤外線が宇宙空間に出ていくまでに、 吸収・射出がくりかえされる回数がふえる。 出ていく放射が同じならば、このような物質が多いと、地表面温度や、地表面のすぐ上の気温は、高くなる。 大気中の赤外線を吸収する物質が地表面温度を高めるはたらきに「温室効果」という名まえがついている。 その物質を「温室効果物質」という。 そのうち気体であるものを「温室効果気体」または「温室効果ガス」という。 1原子分子の Ar や、対称な2原子分子である N2、O2 などは、 赤外線を吸収・射出する能力がとぼしく、温室効果気体ではない。 3原子以上の分子が温室効果気体としてきいてくる。 (非対称な2原子分子、たとえば CO でもよいのだが、量的にすくない)。

地球大気の気体成分のうちで、温室効果にいちばんきいているのは、水蒸気 (H2O)だ。 しかし、水蒸気は、海があるもとでは、気温が高くなるほど、海から供給されて多くなる。 水蒸気量は、気温とともに変わる量であって、気温の変化にとって外因ではない。 水蒸気が温室効果をもつことは、温度変化にとって正のフィードバックとしてはたらく。

地球大気の温室効果気体のうちで、外因とみなせて、いちばん重要なのは、二酸化炭素 (CO2)だ。

大気中の二酸化炭素がふえると、世界平均地表温度が上がることを代表的症状とする気候の変化がおこる。 この理屈が確立したのは多くの人のはたらきによるが、 ひとりあげるならば、真鍋 淑郎 (まなべ しゅくろう) さんのはたらきが大きい。

真鍋さんの地球温暖化の認識への貢献のうちでいちばん重要なものをあげるとすれば、 鉛直1次元の放射対流モデルによって、大気中の二酸化炭素濃度を倍増すると定常状態の地上気温が約 2℃ 高くなることをしめしたこと (Manabe & Wetherald (1967) の論文) だろう。[図]

- (用語補足) [温室効果] (2012-05-20)

- (補足) [真鍋淑郎さん (ほか) のノーベル物理学賞受賞をめぐって] (2022-01-02)

- 増田 耕一, 2022: 気候システム研究の誕生 -- 真鍋淑郎の業績をふりかえる。 『科学』 (2022年5月号), 92: 428-431. [臨時ページ] (場所や形を変えて継続するつもり)

二酸化炭素濃度変化から気温変化への因果関係を説明する単純な模式

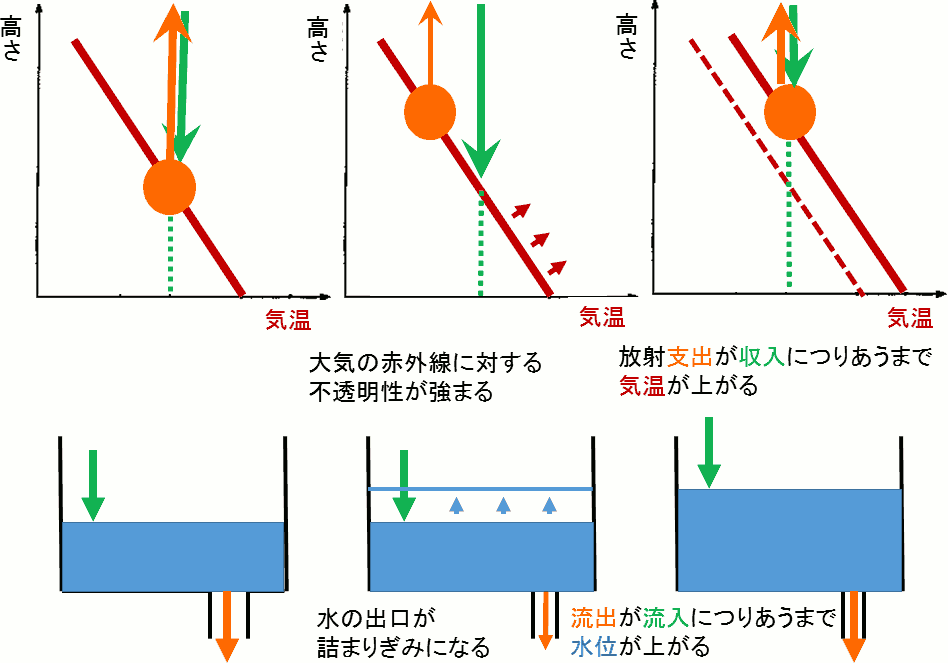

真鍋さんによる、 二酸化炭素濃度が高いほうが地上気温が高くなることの説明 (下の図参照) を紹介する。 これは、気候システムが、エネルギー収支のつりあった状態のあいだを うつりかわっていくという考えによるものである。 対流圏の気温減率が一定であることを前提とする。 外に出ていく地球放射が、代表高さの気温の黒体放射にひとしいという単純化をして考える。 最初は、太陽放射吸収と地球放射射出がつりあった定常状態だったとする。 そこで、地球放射吸収・射出物質がふえたとする。 すると、大気は「赤外線の目でみて、より不透明になる」から、 地球放射を出す代表高さは、外に近づく。つまり高くなる。 気温が変わらないとすれば、新しい代表高さから出る地球放射は、太陽放射吸収より少ない。 そこで気候システムのエネルギー収支は収入過剰となり、温度があがっていく。 新しい代表高さの温度が、地球の有効放射温度に達したとき、新しい準定常状態になる。 このとき、地上(高さ0での)気温は、最初よりも高くなっている。

増田作図。上側の図は真鍋淑郎さんによる1983年に東京大学でおこなわれた講義や 1985年に『科学』 (岩波書店) に出た解説でつかわれた1枚の図を、 増田が3枚にわけたもの。 下側の図は、システム論の入門によくつかわれる「ふろおけモデル」で、 (エネルギー収支ではなく) 水の質量収支が基本だが、数理的構造は同様である。

- (参考) 真鍋 淑郎, 1985: 二酸化炭素と気候変化。科学, 55: 88 - 92. 再録 (1990年), 地球環境の危機 (内嶋善兵衛 編, 岩波書店), 65 - 73. [(*) 本文 (スキャンした画像)]

- (計算機を利用した気象分野の実習教材) [ふろおけモデル]

- (計算機を利用した気象分野の実習教材) [地球温暖化を説明する単純なモデル]

真鍋さんは、ちかごろ (ノーベル賞受賞講演や、Broccoli さんと共著の本の第1章で) 地球温暖化の基本を説明するときに、この考えをつかっているが、 もうひとつの考えをもあわせてつかっている。 それは、大気が赤外線に対して より不透明になれば、 地表面に達する下向き地球放射を出す高さは低くなるから、 (ひとまず気温の鉛直分布はかわらないとして) 地表面に供給されるエネルギーがふえることである。

人間活動起源の二酸化炭素の増加

大気中の二酸化炭素濃度の継続的観測は、1958年にハワイ島のマウナロア (Mauna Loa) 山ではじめられた。 それはいまもつづけられている。そのグラフを見よう。 単位の「ppm」は、大気の分子 百万個のうち何個が CO2 であるかということである。 (最近、世界平均の二酸化炭素濃度が 400 ppm をこえた。マウナロア山の観測値はそれよりやや高い。)

- [外] (アメリカ合衆国 NOAA GML) [マウナロア観測所での大気中二酸化炭素濃度]

季節変化があり、陸上生態系とのやりとり (植物の光合成と有機物の分解) によるものと考えられている。 (季節変化の振幅は観測場所の緯度によってちがう。)

それとともに、上昇傾向が、1963年ごろにはすでにあきらかだった。 推測される原因は、人間の (工業などの) 活動が化石燃料 (石炭・石油・天然ガス) をもやしていることである。 化石燃料由来の二酸化炭素の約半分が大気中にとどまり、約半分が海または陸に行っている。

大気中の二酸化炭素濃度への人間活動の影響には、 このほかに、土地利用改変 (森林伐採をふくむ) によって大気と陸上生態系とのやりとりを改変することがある。 ただし、化石燃料にくらべれば副次的なものといえる。

また、人間活動の影響がある大気中の温室効果気体には、二酸化炭素のほかに、 メタン (CH4)、一酸化二窒素 (N2O [2024-07-16 訂正しました])、ハロカーボン類 (ハロゲン元素と炭素の化合物、いわゆる「フロン」をふくむ) がある。 (ここではその話題に深入りしない。)

IPCC

気候変化 (おもに、ここでいう「地球温暖化」)とその対策についての政策に役立つような 科学的知見をまとめるために、国連のもとに (くわしくいうと、国連環境計画 (UNEP) と 世界気象機関 (WMO) のもとに) 「気候変動に関する政府間パネル (IPCC)」が、1988年につくられた。

IPCCは、(1) 1990, (2) 1995, (3) 2001, (4) 2007, (5) 2013-2014, (6) 2021-2023年に 評価報告書を出している。

わたしは (残念ながら) 最新の第6次報告書の内容をまだ検討できていない。 ここでは、第5次報告書、および、それより古いけれども説明のためには適切と思われる個別の研究論文から 材料をとっている。

- (教材ページ) [IPCC について]

- (読書ノートページ) [IPCC報告書に関する情報]

- (補足) [気候変動についての政策決定にとっての科学者の役割] (2023-12-21)

温暖化の予測型シミュレーション

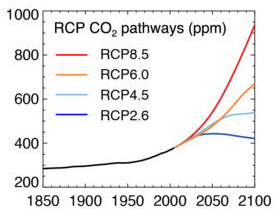

気候の変化を予測しようとしても、将来の人間活動まで予測することはむずかしい。 そこで、将来の人間活動については仮定をおいたシナリオを複数つくって、 それぞれについて二酸化炭素などの排出量シナリオをもとめ、 そこから炭素循環のモデル計算で大気中の二酸化炭素などの濃度シナリオをもとめ、 それをあたえて気候モデル (大気・海洋大循環モデル) でシミュレーションをおこなって気温・降水量などをふくむ気候シナリオがえられた。

IPCC 第5次評価報告書 (2013-2014年) には、 RCPという4つの濃度シナリオの組にもとづいた気候シミュレーション (CMIP5という国際共同研究による) がとりあげられた。 あたえた要素は二酸化炭素だけではないが、二酸化炭素濃度のグラフ [IPCC 第5次評価報告書 第1作業部会 図6.25 の部分] をしめしておく。

- (用語補足) [予測(prediction)と予測型シミュレーション(projection)] (2021-01-08)

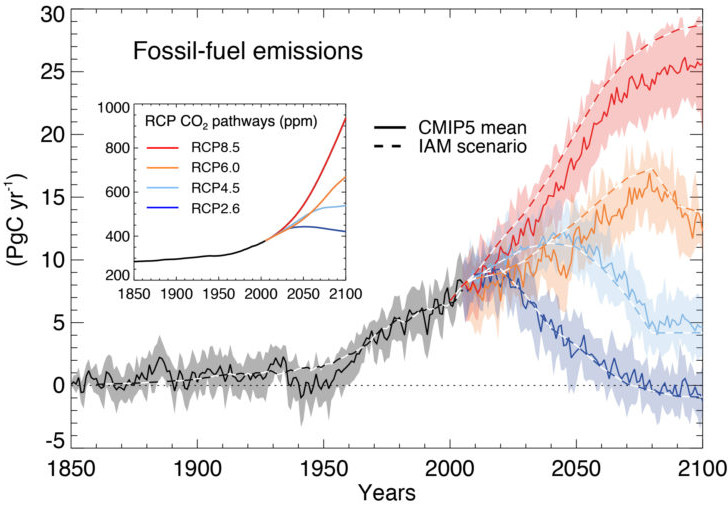

つぎの図 [IPCC 第5次評価報告書 第1作業部会 図6.25 の部分] に、この4つの濃度シナリオからそれぞれ逆算された、化石燃料からの二酸化炭素排出量の 時系列がしめされている。(濃度のグラフが小さくそえられている。)

21世紀中に濃度が減少しはじめる RCP 2.6 を達成するには、排出量を21世紀後半に正味ゼロにしないといけない。 2100年まで (延長すればさらに長期に) 濃度があがりつづけるRCP 8.5でも、排出量は21世紀後半に頭打ちになっている。

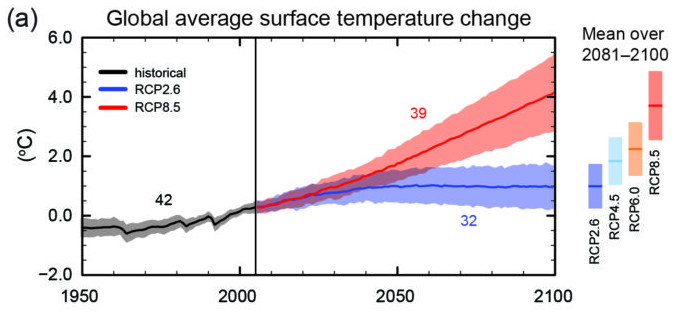

つぎの図 [IPCC 第5次評価報告書 第1作業部会 政策決定者のための要約 図7 (a)] に、RCP 2.6 と 8.5 のシナリオにもとづく予測型シミュレーションで得られた 世界平均地上気温 (1986-2005年の平均からの偏差) の時系列の概略がしめされている。右端に RCP 4.5 と 6.0 もあわせて 2081-2100年の状態がしめされている。 同じシナリオをあたえて多数の研究機関のモデルによるシミュレーションがおこなわれており、 図の帯の幅は結果のモデル間のばらつきをしめすものである。

人間活動による化石燃料の燃焼がつづくと予想されるので、 今後100年間に、世界平均地上気温の 2~5 ℃ぐらいの上昇が予想されている。 この幅の約半分は、今後の人間社会の態度によって変わりうるものであり、 のこりの半分は、気候システム (とくに雲の変化) に関する科学知識の不確かさである。

温暖化すると水循環は速くなるか? 遅くなるか? ひとことでは言えない。

雲・降水を含む水循環は、地球温暖化の将来見通しにとって、不確かさの大きな部分である。 しかし、そのうちでも、わりあい確信度の高い知見はある。 ここでは、地球温暖化で世界平均地上気温が上がることを前提として、 それにともなって水循環に関しておこることを論じる。 (大部分は10年ほど前に用意した材料だが、新しい材料にさしかえても、要点は変わらないはずである。)

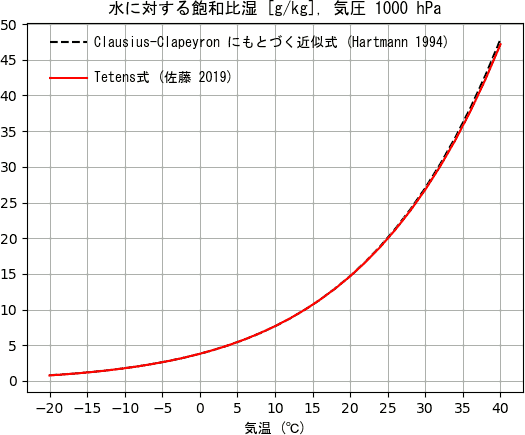

気温が上がると、海があるもとでは、海から大気に水蒸気が蒸発して、 水のたまりの量である、鉛直積算した大気柱の水蒸気量が、ふえるだろう。 そのふえかたは、正確にはわからないが、 比湿 (空気の質量のうちの水蒸気の質量のわりあい) がほぼ温度(と気圧)によって決まる飽和比湿に比例する、 つまり、相対湿度一定に近いだろうと予想される。

また、水の流れの量である、降水量と蒸発量は、世界平均では、ほぼつりあっていて (上に述べた水蒸気量の増加はそのわずかな差のぶんにあたるが)、 気温が上がると、どちらもふえるだろう。

ただし、蒸発にはエネルギーが必要であり、 もし温室効果強化による温暖化ならば、地表に達する下向き地球放射がふえるから、 利用可能なエネルギーがいくらかはふえるが、 そのふえかたは、温度上昇に応じた飽和比湿のふえかた (上の図) ほどは激しくない。 大気中の水蒸気の平均滞在時間( 大気柱の水蒸気量を降水量でわったもの )はのびる。 (温暖化にともなって、単位時間あたりに動く水の質量という意味では「水循環は速くなる」が、 水分子が大気に出てきてから海・陸にもどるまでにかかる時間という意味では「水循環は遅くなる」。)

次の図は、同じ濃度シナリオによる2つの気候モデルのシミュレーションでえられた気象要素を 全球平均したものの時系列を、増田がグラフにしたものである。 温度上昇の大きさはモデル間でだいぶちがうが、どちらでも水蒸気の平均滞在時間はのびている。

他方、ローカル・短時間の降水量は、 すでに大気中にある水蒸気が雨となってふることで決まるから、 (地表面からの蒸発のエネルギー要因にはよらず) 大気柱の水蒸気量がふえれば、それに応じてふえることができる。 気温が上がると、降水は、より狭い空間、短い時間に集中しやすくなる。

緯度帯別の降水の変化

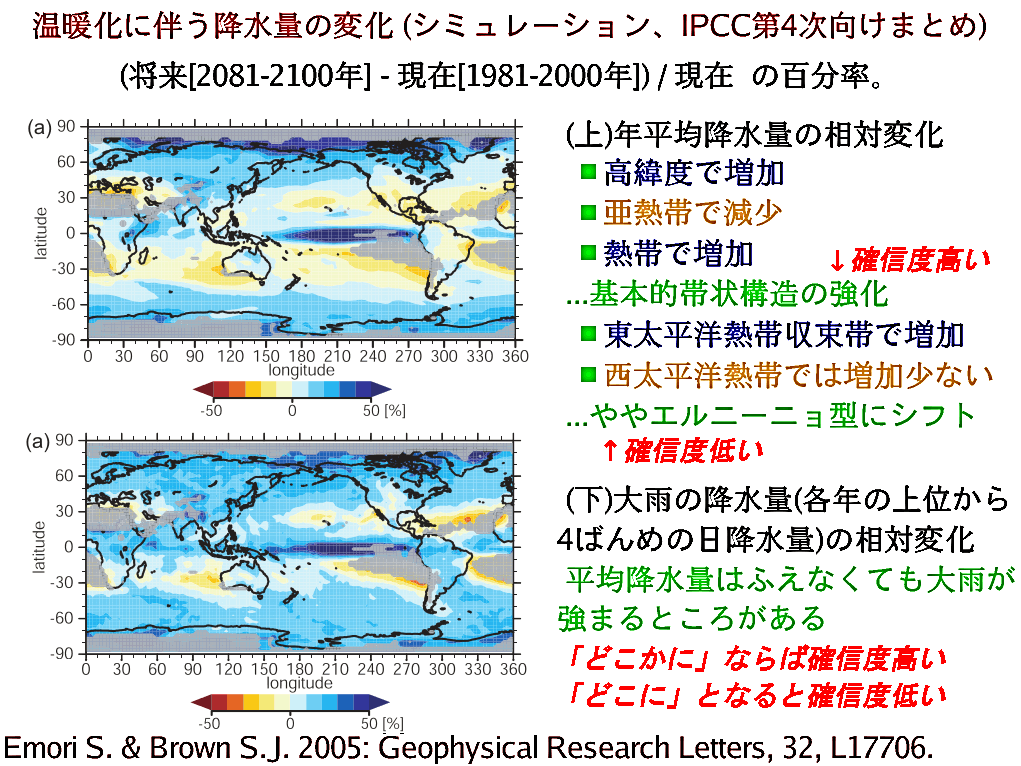

Emori & Brown (2005) の研究では、 複数の気候モデルにそれぞれ濃度シナリオをあたえたシミュレーションの結果をあわせて、 21世紀末ごろ (2081-2100年) と 20世紀末ごろ (原則として 1981-2000年) の降水量のちがいを見た。

地球上の降水の東西平均した基本の分布は、 ハドレー循環の上昇域である赤道付近で多く、ハドレー循環の下降域である亜熱帯で少なく、 温帯低気圧が活動する温帯でまた多い。 温暖化が進むと、降水の多いところはますます多く、少ないところはますます少なくなる。 ここまでの見通しは確信度がかなり高い。

温暖化にともなって、同じ緯度帯内のどこで降水がふえるかの見通しは、 予測型シミュレーションどうしでも必ずしも一致しないので、確信度は高くない。 (たとえば、エルニーニョがふえれば熱帯東太平洋で降水がふえるが、 温暖化にともなってエルニーニョがふえるかどうかの見通しは一致していない。)

- [出典] S. Emori and S. J. Brown, 2005: Dynamic and thermodynamic changes in mean and extreme precipitation under changed climate.Geophysical Research Letters, 32: L17706. doi: 10.1029/2005GL023272. [海洋研究開発機構からの報道発表 (2005年8月29日)のインターネットアーカイブ]参照。

雪の変化

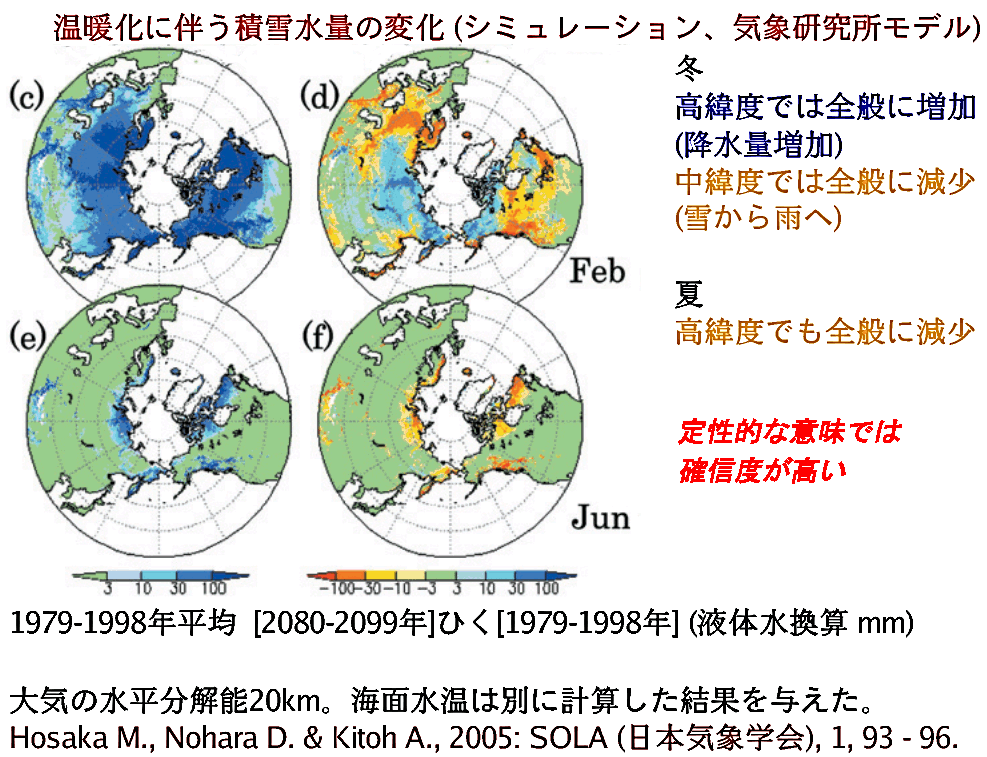

温暖化にともなって、雪氷は減ることが多いが、変化は複雑である。 積雪について、予測型シミュレーションの例 (Hosakaほか, 2005)を見ると、 北極圏の冬には、積雪がふえる。 温暖化が進んでも気温がじゅうぶん低いうえに、水蒸気の供給がふえるからである。 日本など温帯の積雪地帯では、雪が雨に変わるので、積雪は減る。

ただし、この論文であつかわれた温暖化した気候は、21世紀末ごろを想定したものである。 そこに向かう途中の段階で、年々変動で寒い年には、北極圏と似た理屈で積雪がふえることもあるだろう。

- [出典] M. Hosaka, D. Nohara and A. Kitoh, 2005: Changes in snow cover and snow water equivalent due to global warming simulated by a 20km-mesh global atmospheric model. SOLA, 1: 93-96. doi: 10.2151/sola.2005-025

- (補足) [温暖化で雪がふえるのはどんなばあいか] (2020-12-21) ... おもに日本のばあいについて

- 下の「本の紹介」にあげた 川瀬さんの『地球温暖化で雪は減るのか増えるのか問題』にくわしい。

大陸の乾湿の変化

地上気温が上がるという意味での温暖化が進行すると、 大陸上では、もし陸上に水があれば蒸発量がふえる。 しかし、降水量はどこでもふえるとはかぎらない。とくに、亜熱帯ではふえないと予想される。 降水量がふえないところでは、土壌水分や河川流出量が減るという意味で、乾燥化が進むだろう。

また、季節的に積雪がある大陸上では、雪どけが早まるので、 早まった雪どけの時期には土壌水分も河川流出も多いが、積雪のない季節は長くなって乾燥化が進むだろう。

気候モデルによる気候変化の研究をリードした 真鍋 淑郎 さんは、1980年ごろから、 このような大陸の乾燥化の可能性を指摘していた。 (増田 2022 水文水資源学会誌 でその要点を紹介した。くわしい話は下にあげる真鍋・ブロッコリーの本の最後の章にある。)

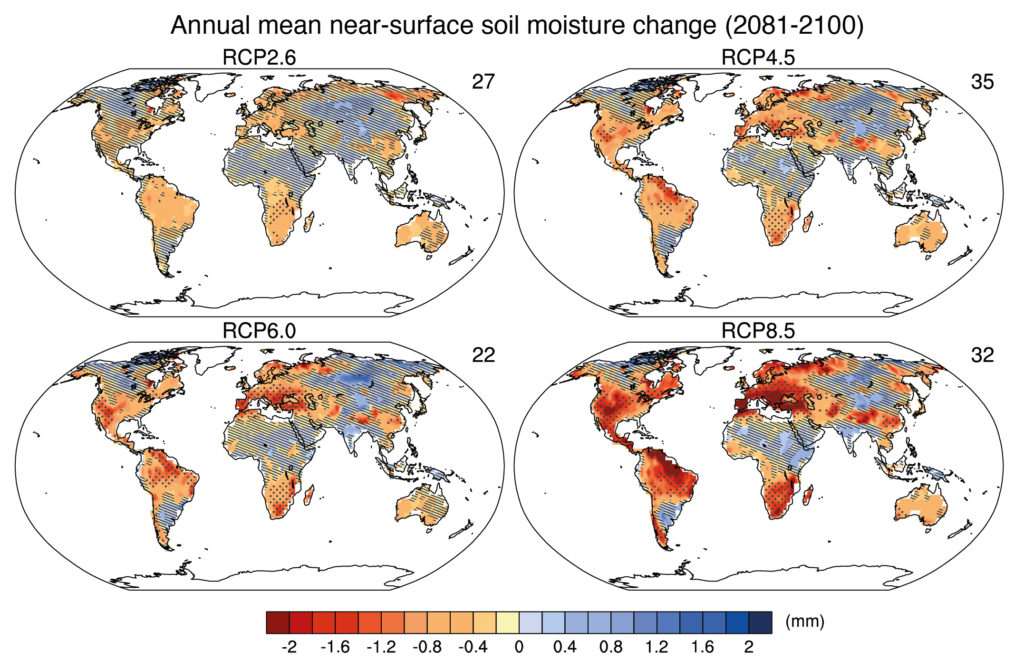

ここでは、IPCC第5次評価報告書にのった、4つの将来シナリオそれぞれについての多数の気候モデルの結果をあわせた、 土壌水分の 2081-2100年の状態の 1986-2005年の状態からの差をしめす。 (IPCC 第5次評価報告書 第1作業部会の巻 (2013年) 第12章 図 12.23)

土壌水分はふえるところもあるが、地中海・黒海周辺や北アメリカ南西部などで減ることが予想されている。

- 増田 耕一, 2022: 地球温暖化にともなう水循環・水資源の変化を心配する (巻頭言)。 水文・水資源学会誌, 35, 173-174. doi: 10.3178/jjshwr.35.3-1

水資源・災害とのかかわり

人間社会とのかかわりで考えると、 雨が集中してふえるところでは洪水がふえる可能性があり、 その他の陸上では、雨がふえずに蒸発がふえて、渇水がふえる可能性がある。 「温暖化は洪水も渇水ももたらす」というのは矛盾ではない。 とくに、世界の食料生産を考えると、 大陸の内陸部にある小麦地帯や牧畜地帯で、土壌水分や河川流出が減って、農業に利用可能な水が減るおそれがある。 他方、米の大産地であるアジアの大三角州(デルタ)地帯は、雨がふえても利用可能な水がふえず洪水になるおそれがあるうえに、 海面上昇 (つぎの節を見よ) によって、用水の塩分上昇や、高潮被害がおきやすくなる心配がある。

また、温帯の積雪地帯では、雪が雨にかわり、冬の降水は冬のうちに流出になるので、 農業用水を春の雪どけに頼ることがむずかしくなるが、 そのかわり、冬に農耕ができる可能性がふえるので、 作物や作付け時期を変えて適応する必要があるだろう。

- (*)[気候変動と災害] (増田, 2014)

- (補足) [地球温暖化と台風との関係] (2019-10-16)

- [温暖化すると水循環はどうなるか] (教材ページ。ここに書いたのとだいたい同じ内容。)

海面上昇

地球温暖化によって海水準が上昇することは確実である。

その因果関係は大きく2つある。

(前提として、海水のいれものとしての海底地形は、 いま考えている時間スケールでは、変化しないか、千年以上かかってゆっくり変化する。)

第1は、海水と陸上の氷河 (そのうち大きいものが氷床) との間の質量の移動である。 合計の質量はかわらないとみなせるので、氷河がとければ、そのぶん海水がふえる。 海水の密度は第1近似では一定とみなせるから、海水の質量がふえれば体積もふえ、 いれものがかわらないのならば、海面の水位が上がる。

第2は、海水の熱膨張である。 海水の密度は第2近似では温度と塩分によってかわる。 温度依存性は、温度が高いほど密度が小さい。 (淡水のばあいは 4℃以下で温度と密度の関係の逆転があるが、 海水ぐらい塩分のある水ではこの逆転はない。) 海水の質量がかわらないとし、温度があがれば体積がふえるので、海面の水位が上がる。

氷河のうち南極やグリーンランドの氷床と、 海洋のうち深層は、おそらく千年ぐらいの長い時間スケールで応答する。 したがって、海面上昇は、表面温度の上昇にくらべて遅れておこり、 表面温度の上昇がとまっても続くだろう。

本の紹介

- 渡部 雅浩, 2018: 『絵でわかる 地球温暖化』。講談社。 ... 地球温暖化の話題を中心とした、気候の変化・変動についての入門書。 [読書メモ]

- 中島 映至 [てるゆき], 田近 英一, 2012: 『正しく理解する気候の科学』。技術評論社。 ... 入門読みもの。エネルギー収支を基本として気候システムをとらえ、 全地球史から時間スケールを順次細かくして21世紀の気候予測に向かう。 [読書メモ]

- 川瀬 宏明, 2019: 『地球温暖化で雪は減るのか増えるのか問題』。ベレ出版。 ... 日本で雪がどこにどの季節にどのくらい降っているかの現状をふまえたうえで、 それが地球温暖化でどう変わるかの研究にもとづく見とおしを解説している。 [読書メモ]

- 川瀬 宏明, 2021: 『極端豪雨はなぜ毎年のように発生するのか』。化学同人。 ... 日本でどのような大雨が生じているか、それはどんなしくみによるか、 それが地球温暖化でどう変わるかの研究にもとづく見とおしを解説している。 [読書メモ]

- 鬼頭 昭雄, 2015: 『異常気象と地球温暖化』。岩波新書。 ... 地球温暖化とそれにともなう極端現象(いわゆる異常気象)の予測型シミュレーションをしてきた立場からの 地球温暖化全般の解説。 [読書メモ]

- 中村 尚 [ひさし], 2015: 『「日本の四季」がなくなる日 -- 連鎖する異常気象』。小学館新書。 ... (題名は変だが) 地球温暖化にともなって日本とその周辺の気候がどう変化するかについての解説。 [読書メモ]

- (ネット上のパンフレットですが) 高薮 縁 [ゆかり] ほか 編, 2012, 2015, 2018, 2022: 『暑いだけじゃない 地球温暖化』 1, 2, 3, 4。 https://ccsr.aori.u-tokyo.ac.jp/~takayabu/pamphlet.html

- 沖 大幹 [たいかん], 2016: 『水の未来 -- グローバルリスクと日本』 岩波新書 新赤版。 ... 後半で地球温暖化にともなう水資源・水災害の問題を論じている。 前半は、水の利用がどこの環境に負荷をかけているかを考える「ウォーター・フットプリント」という概念の話。 [読書メモ]

- スペンサー・R・ワート 著, 増田 耕一, 熊井 ひろ美 訳, 2005年: 『温暖化の〈発見〉とは何か』。 みすず書房。 [原書 2003年版の訳]

... 地球温暖化についての知識の発達をふりかえる科学史の本。

- [日本語版 表紙(外カバー)画像]

- [わたしの読書ノート]

- [増田の判断による重要事件の年表]

- [外] [(本よりくわしい) 同じ著者・同じ主題のウェブサイト (英語)。くわしい文献リストをふくむ。] [リンク訂正 2025-05-13]

- 真鍋 淑郎、アンソニー J. ブロッコリー (Broccoli) 著, 増田 耕一、阿部 彩子 監訳、宮本 寿代 訳, 2022: 『地球温暖化はなぜ起こるのか -- 気候モデルで探る 過去・現在・未来の地球』 (ブルーバックス B2202)。講談社, 309 pp. ISBN 978-4-06-528081-2. ... 全10章のうち第1章は表題の問いについての入門的解説。 あとは真鍋さんがかかわった研究課題についての専門教科書的内容。 最後の第10章で地球温暖化にともなう陸上の水の変化をあつかう。 [英語版についての読書メモ (1)] [(2)] [(3)]。 [日本語版の読書メモ]

(2021-05-24, 2022-05-24, 2022-07-24) 2023-05-16, 2024-05-17, 2024-07-16

増田 耕一 (MASUDA Kooiti)