リンク先の大部分は、 [気候システム論教材]、 「用語補足」は [個人ブログ]に置いている カテゴリー「気象むらの方言」または「バベルの塔の職人長屋」または「季節について」の記事です。

[大気の循環]のページの「大気大循環と水循環」のところであつかった 内容と大部分かさなりますが、またあげておきます。

地球上では、 三相をふくめた水(H2O)と他の物質とのあいだの化学変化は、 水の移動に比べて相対的に小さいので、 近似的に、水にかぎった質量保存を考えることができる。 「水収支」はこの考えにもとづいたものである。

水収支に関する量はふつう、地表面の単位面積あたり (m2あたり) で考える。

また、本来は質量収支なのだが、 液体の水の代表的な密度(キログラムの構想段階での意味) 1 kg/L = 1 g / cm3 = 1000 kg / m3 を使って、 体積の収支であるかのように表現することが多い。

「降水量 何ミリ」の「ミリ」は mm で、 雨が地中にしみこまずに積もったと仮定した場合にどれだけの高さになるかをさす。 1 mm は 千分の1 m / m3で、水の代表密度を仮定すると 1 kg/m2に相当する。

降水量は、対象となる時間区間を指定してはじめて意味がある。 年降水量、月降水量、日降水量、時間降水量。 「年降水量 1000 mm」は、「1000 kg/(m2 年)」と考えたうえで、 必要に応じて「年」を時間のSI単位である「秒」に換算できるようにしておこう。

世界全体の平均の年降水量は 約 1000 mm である (900 mmよりは大きいというぐらいの精度)。 大気中の鉛直に全層積算した水蒸気量は、液体の水に換算して、約 25 mm に相当する。 大気中の水蒸気総量は、準定常状態にあるので、 世界全体の平均の年蒸発量も 約 1000 mm である。

地表面エネルギー収支のとらえかたとしては、 陸または海の層のエネルギーの たまり の変化を考える場合もある。 しかし、地表面という厚さのない面を考えて、面にはエネルギーのたまりがないので 上側と下側のエネルギーの流れが等しくなければならないと考える場合もある。 【地表面のすぐ下に層をとって、その層の厚さを無限小にした極限と考えてもよい。】 ここでは後者の表現を採用する。

ここで示す式や図に出てくる物理量の次元は、 単位面積・単位時間あたりのエネルギーの流れ、 SI単位は、W/m2である。

上側のエネルギーの流れとしては、まず放射がある。

次の4成分を、下向きを正、上向きを負としてあわせたものを、「正味放射」Rnetという。

Rnet = + RS↓ - RS↑ + RL↓ - RL↑

【「太陽放射」と「地球放射」は、波長でわけている。だいたい 4 μm がさかいめとなる。 「太陽放射」「地球放射」のかわりに気象特有の「短波放射」「長波放射」という表現もある。 記号には、「短波」「長波」からきた S, L がつかわれることが多い。】

地表面の上側のエネルギーの流れは、放射だけではない。

陸・海と大気とが接触したところで、高温側から低温側への熱の流れがある。 これを(つぎにのべる潜熱輸送と対比して)「顕熱輸送」H という。 接触したところを mm から cm の規模で見れば熱伝導だが、 m から km の規模では、こまかく変動する流れ (乱流) による、 空気の質量の移動にともなうエネルギーの輸送がおこっている。

次に、陸・海からの水の蒸発がある。 便宜上、液体の水に伴うエネルギーを基準にとり、 水蒸気に伴うエネルギーのそれからの差に注目する。 蒸発量が、単位面積・単位時間あたりの質量の動きとして E だとすれば、 これに伴って、L E だけの上向きのエネルギーの流れがある。 これを「潜熱輸送」ということがある。 ただし L は水の単位質量あたりの気体と液体のエンタルピーの差で、 ふつう「蒸発の潜熱」といい、数値は 2.50 × 106 J/kg (厳密には温度によって変化するが、近似として定数とみなす)。 水蒸気の鉛直輸送も、地表面からの距離が m から km の規模では、乱流による輸送である。

下側のエネルギーの流れ G は、陸では熱伝導である。海では対流による輸送もある。 符号の約束は下向きを正、つまり陸や海がエネルギーをためこむとき正、放出するとき負。

以上まとめて、Rnet = H + L E + G 。

(わたしはこれをしっかり議論できていないが、もうすこしだけくわしいメモをつぎのページに書いた。)

海と陸では熱容量がちがう。 水と土や岩石との比熱容量(単位質量あたりの熱容量)のちがいもあることはあるが、 けたちがいではない。 海と陸のちがいは基本的に、 流体では(熱伝達論用語としての)対流が可能だが、固体では伝導だけになることからきている。

海の表面付近の対流のおきやすさは表面が冷える場合とあたたまる場合で大きくちがうが、 大まかに、季節変化を考える場合は、 深さ 100 m くらいまでの「混合層」が、だいたい海面と同じ水温をもつと考えておく。

陸の実質的熱容量は想定する時間規模によってちがい、 周期現象に対する熱伝導の応答ならば、実効深さは周期の平方根に比例する。 大まかに、1年ならば1 m、100年ならば10 m、1万年ならば100 m程度の層を考えればよい。

温帯のいくつかの地点で、地表面エネルギー収支各項の季節変化を見る。

Rnetの季節変化は、下向き太陽放射の季節変化で決められ、夏至ごろに極大がある。

G はだいたい夏半年に正、冬半年に負だが、海と陸ではその量がけたちがいにちがう。 海ではGの季節変化のほうがRnetの季節変化よりも大きく、 L E と H (上向きが正)は冬のほうが大きくなっている。 (冬にこれだけ大きいのは日本付近の海の特殊性もあるが。)

陸では G は Rnetより1桁小さく、 それぞれの月ごとに、H + L E がだいたい Rnet とつりあっている。

陸のうちで、砂漠のような乾燥したところでは、H + L E の大部分が H であり、 森林あるいは水田が成立するような湿潤なところでは、L E のほうが大きい。

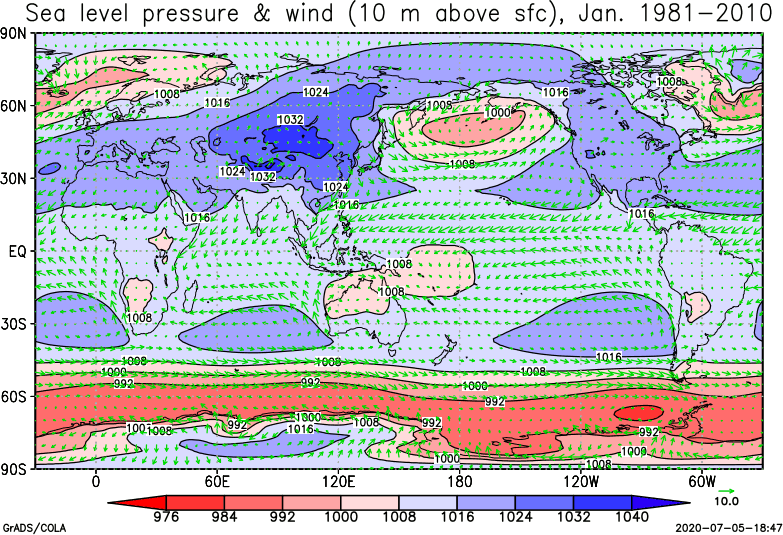

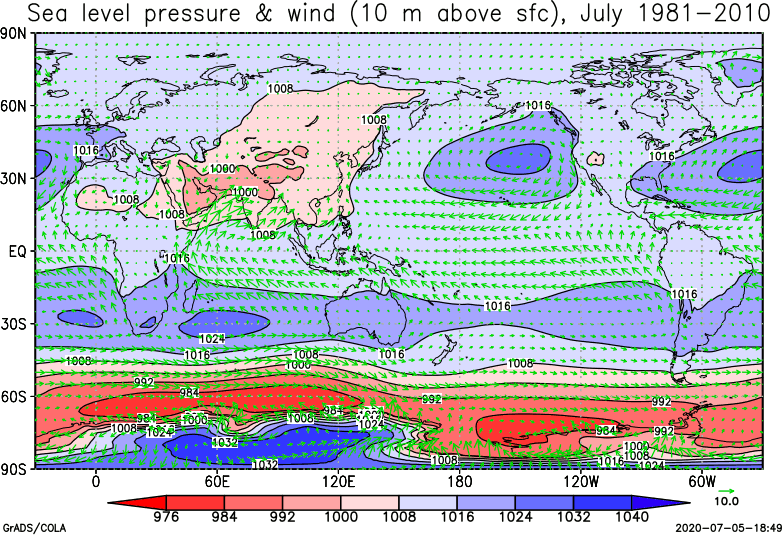

気圧は、高さによって大きく変わる。 地表面(地面・海面)の気圧をそのまま表示すると、おもに地面の標高の分布の特徴があらわれる。 気象の場としての気圧場を見たいときはふつう、同じ高さで水平にくらべたい。 そこで、もし地面の下にも空気があったとしたら海面の高さでは気圧がどうなるはずであるかを計算する。 この作業を「海面更正」、えられた値を「海面気圧」と呼ぶ。 海面更正は、地面から下の気温をどう仮定するかによって値がだいぶ変わってしまう。 したがって、地面の標高が約 1000 m よりも高いところの海面気圧は信頼できない。 (海抜 1~2 km の気象を論じたいときは、「850 hPa 面 高度」(気圧が850 hPaである高さ)をつかうのがふつうである。) つぎの図でも、チベット高原・ヒマラヤ山脈、アンデス山脈、南極大陸やグリーンランドの内陸部などは、 数値が表示してはあるが、重視しないでほしい。

ここで使ったデータは、気象庁(日本)による「JRA55」再解析データ ( https://jra.kishou.go.jp/JRA-55/index_ja.html )のうちの 月別平年値 (1981年から2010年までの平均)である。

「再解析」とは何かを説明すると長くなりすぎるので、ひとまず 「観測値と数値シミュレーションを組み合わせて、 気象に関する物理量の格子点型データをつくること」と考えてほしい。 もうすこしくわしくは、つぎの用語補足ページを参照。

ここでは、季節変化を見たいので、1月 (北半球の冬至から約10~40日あと)と 7月 (北半球の夏至から約10~40日あと) の状態を図化した。

なお、図には月平均の地表付近の(地上10mとして計算された)風ベクトルが重ねてある。

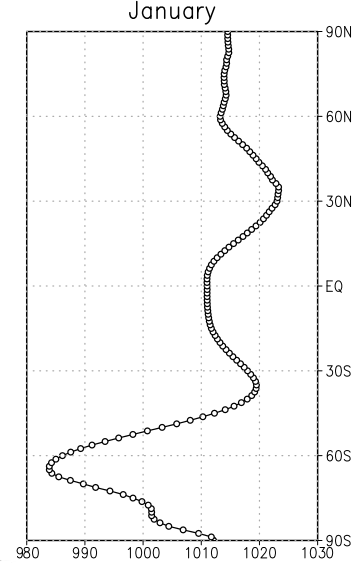

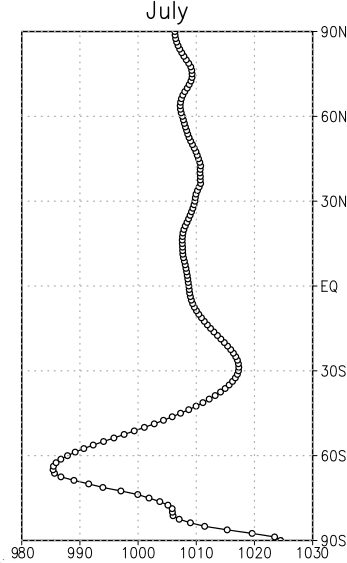

まず、各緯度で東西全経度平均した値の折れ線グラフを見てほしい。 1月も7月も、南緯60度付近 (南半球の温帯低気圧帯の高緯度側) で気圧が低く、 南北半球の対称性はよくない。 これはおもに、大陸・海洋の分布のちがい (南半球中緯度では海流も風も陸にふれずに東西ひとまわりできるが、 北半球中緯度ではかならず陸にぶつかる) による。

両半球の亜熱帯(緯度30度付近)には高気圧帯がある。 それは、冬の半球のほうで強い。 赤道付近と、北半球の温帯の高緯度側(北緯60度付近)にはそれに相対的な低気圧帯がある。 ただし北半球の高緯度側の低気圧帯は夏には不明瞭である。

北半球の冬(1月)、温帯の高緯度側(北緯60度付近)は東西平均では低気圧帯なのだが、 ユーラシア大陸上には高気圧がある。いわゆるシベリア高気圧である。 ここにしめしたデータでは、高気圧の中心はモンゴル付近にあるが、 シベリアにもひろがっている。 この高気圧から、上から見て時計まわりにまわりながら、風がふきだし、 日本付近では北西、南シナ海付近では北東の季節風となっている。 この風は、赤道をこえると向きを変えて西風となって、オーストラリア北岸に向かっている。 これは南半球の夏のモンスーン(オーストラリアモンスーン)とよばれる現象である。

北半球の夏(7月)、亜熱帯(北緯30度付近)は東西平均では高気圧帯なのだが、 ユーラシア大陸上には低気圧がある。 インドモンスーンのモンスーントラフとよばれるものである。 (「トラフ」(trough)は(気圧の)「谷」のことである。) インド洋では、南半球側の東風(貿易風)が向きを変えて、 インド亜大陸に向かう南西季節風(モンスーン)となっている。 (「季節風」と「モンスーン」は区別するばあいもあるが、ここでは同意語としておこう。 そのしくみについては、追い追い述べる。)

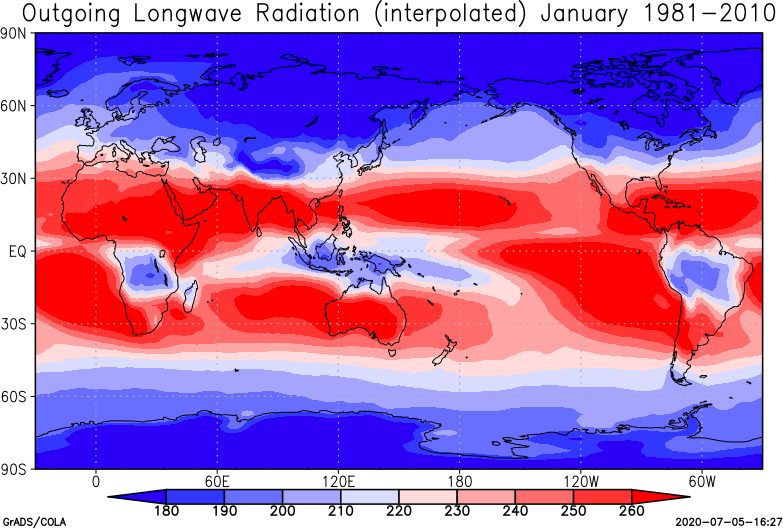

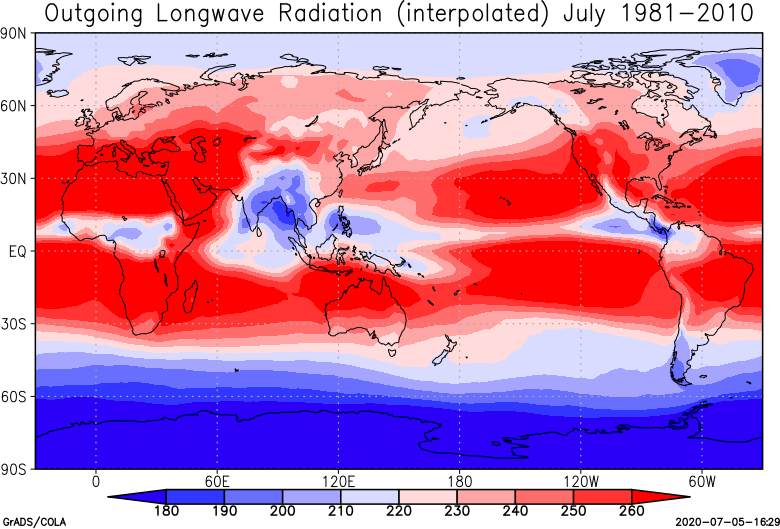

OLRは、大気上端から出ていく地球放射エネルギーフラックス密度であるが、 OLRデータというと、その量の、NOAA衛星の走査型可視赤外センサーの観測にもとづく推定値をさしている。 このセンサーは、熱赤外線のうちでも、 大気による吸収の比較的少ない波長帯で観測しており、 雲のあるところでは雲頂温度、 雲のないところでは地表面(海面・地面)温度との対応がよい。 熱帯にもかかわらずOLRの値が低いところ(上の図の配色では青のところ)は 「背の高い雲があらわれることが多い」と認識される。

ここで使ったデータは、アメリカ合衆国NOAA PSLから提供されている NOAA Interpolated Outgoing Longwave Radiation (OLR) ( https://psl.noaa.gov/data/gridded/data.interp_OLR.html )のうち Monthly Long Term Mean で、1981-2010年の月ごとの平均値である。

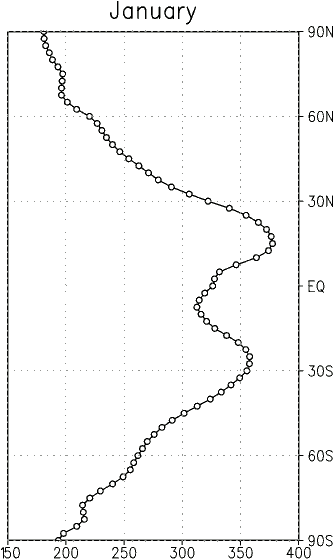

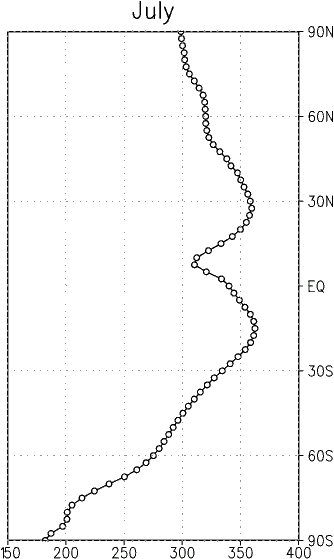

各緯度で東西全経度平均した値の折れ線グラフを見る。 大きくみると、低緯度で値が大きく、高緯度で値が小さい。 これは、おもに地表面温度のちがいを反映している。

熱帯のうちに極小がある。夏側の半球の緯度10度付近にある。 これは、背の高い雲が出やすいところであり、 ハドレー循環の上昇域に対応していると考えられる。 ハドレー循環は、それぞれの季節の夏半球側にシフトするのだ。

熱帯の背の高い雲が出やすいところは、東西方向の不均一が大きい。 おおまかにいえば、陸(大陸や大きな島)で出やすく、海上で出にくい傾向があるが、 もうすこしこまかくみると、出やすいところはかならずしも陸上にかぎられていない。

南半球の夏 (1月)、極小(背の高い雲が出やすいところ)は、 図の左側から、アフリカ大陸(ほぼコンゴ側流域)、インドネシア付近、 南アメリカ大陸(ほぼアマゾン川流域)にある。 このうちインドネシア付近の極小は東西に海上にものびている。 またオーストラリア北岸にもひろがっている。 これは上にのべたオーストラリアモンスーンに関連している。

北半球の夏 (7月)、極小は、 インド亜大陸からベンガル湾、インドシナ半島にかけてつながっており、 すこしとぎれるがフィリピン付近にもつづいている。 そして、赤道を大きくはなれて北緯30度付近までひろがっている。 これが南アジア・東南アジアの夏のモンスーンにともなう雨に対応している。 また、アフリカの北半球側、北緯10度付近にも極小がある。 このページの図でははっきりしないが、西アフリカモンスーンとよばれる、 海上から大陸に下層の風がともなって陸上に雨をもたらす現象に対応している。 中央アメリカ付近の北緯10度付近にも極小があるが、これはおもに海上にあり、 海陸コントラストによるモンスーンの特徴はしめさない。

熱容量がちがうので、(理屈で考えると)、 地表面温度の年変化の振幅は、陸で大きく、海で小さくなる。 夏至で極大になるような太陽放射を与えられたときの地表面温度の年変化の極大は、 陸では夏至からわずかな遅れであらわれ、 海では夏半年のあいだエネルギーをためこむので秋分ごろにあらわれる。

地上気温のデータを見ると、年変化の振幅は、まず高緯度で大きく低緯度で小さい。 これは太陽放射の年周期の振幅を反映している。 つぎに、大陸の中心部で大きく海に近いところで小さい。 これは、海陸の熱容量のちがいと、海に近いほど海の影響を受けやすいことで説明できる。 なお、ユーラシア大陸では、年周期の極大が、シベリアの東のほうに偏っている。 これはあまり簡単に説明できない。

地上気温の年変化の1年周期成分が極大になる日付を見ると、 中国の西安(唐の長安)あたりでは、大暑(夏至から30日遅れ)ごろだが、 日本の大部分の地点では、立秋(夏至から45日遅れ)ごろになる。 中国古典の季節感が日本の現実にあわない理由のうちには、 自然現象としての季節進行のずれもあるのだ。

季節をどのようにかぞえるかは、一定していない。 気候自体の特徴よりもむしろ、農業やそのほかの人間活動にとって、 寒さ、暑さ、雨などが制約をもたらす時期を区別して認識することが多いと思う。

温度・降水とまったく独立ではないが別のわくぐみとして、 天気の変化の特徴の季節によるちがいがある。 日本の天気の季節ごとの特徴は、日本にすむ人が知っておくべき教養の項目だと思うが、 この授業ではくわしく論じる時間がとれない。つぎのものや、 松山・増田 (2021) 『大気と水の循環』 の第6章、 あるいは気象学の教科書を参照してほしい。

海と陸の実効熱容量のちがいによる大気の循環としては、 まず、日変化による海陸風がある。 昼には陸面の温度が海面よりも高くなる。 ひとまず地表気圧は海陸で同じ、したがって単位面積あたりの大気の質量も海陸で同じとする。 地表よりいくらか高いところで、同じ高さどうしで陸のほうが気圧が高くなり、 陸から海に向かう気圧傾度力が働く。 これによっていくらか陸から海に空気が移動すると、 地表気圧は海上のほうが高くなるので、地表で海から陸に向かう気圧傾度力が働く。 これによっていくらか海から陸に空気が動く。これが「海風」である。 夜には逆に、陸面の温度が海面よりも低くなるので、... 「陸風」がふく。

【地球の自転のききかたは時間規模によってちがい、 日変化による海陸風にとっては、第一近似では、地球の自転は考えなくてよい。】

【海陸風は、広い意味の対流(水平に近い対流)として、 「陸に接した空気は、密度が、海に接した空気よりも、昼は小さく、夜は大きくなる。 そこで、密度の小さい空気が上昇し、密度の大きい空気が下降するような循環ができる。」 というふうにとらえてもよい。】

年変化によっても、原理的には海陸風と同じしくみの循環が生じうる。 夏には陸面の温度が海面よりも高くなる。 したがって ... 地表付近では陸に低気圧ができ、海から陸に向かう風がふく。 ただし、年変化の場合は、地球の自転の影響を強く受けるので、 低気圧のまわりの風は、北半球では上から見て反時計まわりに等圧線にほぼ平行にまわり、 少しだけ内側に吹きこむ形になる。 冬には陸面の温度が海面より低くなる。 したがって ... 地表付近では陸に高気圧ができ、 北半球では上から見て時計まわりにまわりながら、少しだけ海のほうへ吹き出す形になる。

上の「冬と夏の季節平均の大気の状態」の節で あつかったように、海面気圧の地理的分布をみると、 北半球の冬には、(東西平均では低気圧である温帯の高緯度側なのに) ユーラシア大陸のシベリアからモンゴルにかけて高気圧がある。 ここから吹き出す風が、日本付近では北西、南シナ海付近では北東の季節風である。 北半球の夏には、(東西平均では高気圧である亜熱帯なのに) インド亜大陸を中心に低気圧がある。 ここに吹きこむ風が、インドの夏の南西モンスーンである。

ただし、熱帯モンスーンは、雲・降水との関係も重要である。 熱帯モンスーン地帯の大部分で、 夏のモンスーン季(北半球では6・7・8月ごろ)が雨季であり、背の高い雲が発達して雨がふる。 陸面温度や地上気温が最高になるのは、雨季にはいる前の乾季の終わりごろ (北半球では4・5月ごろ)である。 (「モンスーンの前」という意味で「プレモンスーン」という)。 上に述べた、陸面と海面の温度差によってつくられる循環の理屈があてはまるのは、 プレモンスーン季の循環のほうである。 雨季がはじまると、地面が湿り、水の蒸発によって地面温度が下がるので、 地表面温度の海陸差は小さくなる。 モンスーンの上昇域は、雲の中で水蒸気の凝結がおこることによって自己維持されるが、 場所がずれていくこともある。 モンスーン本番がはじまってしまうと、海陸の温度差は主原因でなくなるが、 モンスーンの始まりには、海陸の温度差が重要なのだ。

南半球でも、インドネシアからオーストラリア北部にかけて、 夏のモンスーンが雨をもたらす地域がある。雨季は1・2月ごろである。

熱帯モンスーン地域のうち、狭い面積だが、 おもに冬のモンスーンが雨をもたらす地域もある。 日本の日本海側と同様、海をわたってくるあいだに水蒸気を多くもった空気が 陸にぶつかって雨をふらせる。 フィリピン東海岸、ベトナム東海岸、マレー半島東海岸(タイ南部・マレーシア本土)、 ボルネオ島北海岸、スリランカ東海岸などである。 【下に示す[モンスーン、monsoon、季節風 その(2)]のリンクさきの図を参照。】

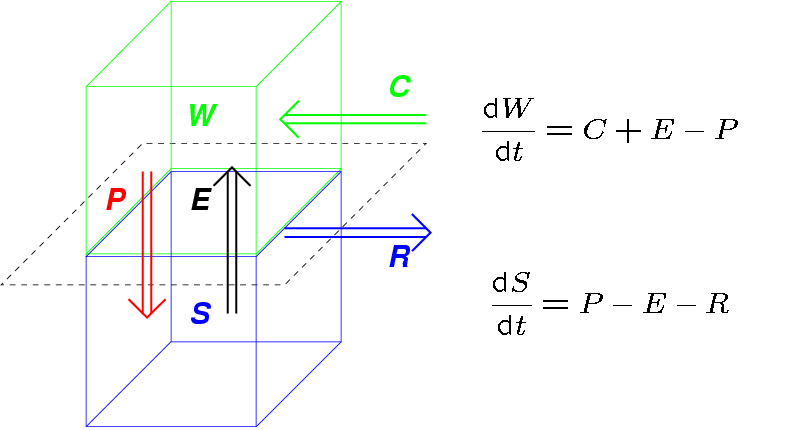

大気のうちで仮想的な鉛直の「壁」でかこまれた「箱」の中にある H2O (近似として全部水蒸気)の単位面積あたりの質量を W とする (単位は kg/m2)。 「壁」をとおる空気の流れ(風)に伴う水蒸気の 正味の出入りを入るほうを正としてまとめ、 地表面の単位面積あたり・単位時間あたりの質量で、C (「水蒸気収束量」)とする。 地表面からの蒸発量を E 、降水量を P とすると、

のように書ける。dW/dt = -P +E +C

地表面から下の陸または海について、同様に考え、 「箱」の中にあるH2O (液体の水と氷)の単位面積あたりの質量を S とする。 「壁」をとおる(地表面を流れるものを含む)水の出入りを 正味の出入りを出るほうを正としてまとめ、 地表面の単位面積あたり・単位時間あたりの質量で、R (「流出量」)とする。

のように書ける。dS/dt = +P -E -R

陸上では、「箱」として川の流域をとることが多い。 もし、河口で河川流量を測定でき、それと比べて地下水の流れが無視できれば、 R は河口での河川流量を流域面積で割ったものにあたる。 (現実には仮定が厳密には成り立たないが、近似としては有効なことが多い。)

世界の大陸の大河川流域で、水収支各項の季節変化を見てみる。 とくに、直接測定できない、「陸水貯留量」(流域の陸にたまっている水の量。 積雪、土壌水分、湖の水、河川水、地下水などの合計)に注目する。

熱帯モンスーン地域の河川では、 陸水貯留量は、乾季の終わりに最小、雨季の終わりに最大になる。

寒冷地域では、冬には積雪の形で水が動かなくなるから、 陸水貯留量は、雪どけの時期に最大、秋に最小になる。

温帯のうち、東アジアでは、降水も蒸発も極大は夏だが、降水の季節変化のほうが大きく、 陸水貯留量は、春に最小、秋に最大となる。 ここでは、夏は陸がしだいに湿っていく時期である。

温帯のうち、北アメリカでは、 降水も蒸発も極大は夏だが、蒸発の季節変化のほうが大きく、 陸水貯留量は、春に最大、秋に最小となる。 ここでは、夏は陸がしだいにかわいていく時期である。

飲み水の欠乏は人権の立場から重要だが、 水資源の不足はかならずしも飲み水の欠乏といっしょにおこるわけではない。 人間社会の水資源利用は、農業(灌漑)用水、工業用水、生活(都市)用水にわけられる。 このうちでは、農業用水の割合が多い。 (なお、その場に降る雨に頼る天水農業は、農業用水の需給の勘定に入れないのがふつうである。)

水資源としては、地下水も使われるが、 地下水が自然に補充されるよりも速く使うことは、持続可能でない。 持続可能な利用ができる水資源は、循環する水の利用である。 持続可能な利用ができる水資源の量の上限は、およそ、降水量と蒸発量の差である。 それは、年平均では、河川流出量とほぼ同じである。

ここに書いたわたしの考えは、もうすこしくわしく、 松山・増田 (2021) 『大気と水の循環』 ([本の紹介]のページ参照) の第8章として書いた。

世界の陸上植生の分布は気候によって決められているとまでは言えない。 気候条件には適していても地形・土壌条件が合わないために成立しない植生もある。 しかし、植生にとって気候が強い制約条件になっていることは明らかだ。 ケッペン(Köppen)の「気候区分」は、 気候をそれ自体の特徴によって区分しようとしたものではなく(その意味で「それは気候区分ではない」と言う専門家もいる)、 植生型の地理的分布を制約する気候要因を (気温と降水量の月ごとの平年値によって) 記述したものだ。 ここでいう植生型とは、陸上生態系を、主要な植物の生活形 (木か草か、常緑か落葉か、など) によって分類したものだ。 生態学用語では「生物群系」あるいは「バイオーム (biome)」にあたるようだ。 現代のデータによる植生型の分布図をつぎのリンクさきに示す。

植物の光合成による有機物生産量のうち、 植物自体が呼吸・分解によって消費する分を除いたものを 「純一次生産量」 (net primary production) という。 筆者は「net」をふつう「正味」としているが、ここは植物生態学の習慣にしたがっておく。 これも、気候に制約されている。

植生型や純一次生産量を制約する気候要因については、 ケッペン以来、多くの人が研究してきた。 筆者は,1992~2000年に、 教科書的な文献で使われている気候要因の共通する特徴に着目して概念整理を試みた。 残念ながらその後は研究を進めていないが、これまでの到達点を、 つぎのリンクさきの表に示す。

陸上植物の純一次生産量は、陸面からの蒸発量との対応がよい。 (ここで「蒸発」には、植物の葉からの蒸散もふくめている。) 陸面からの蒸発には、 エネルギーが供給されることと、土壌水分があることが必要だ。 エネルギー要因は、「可能蒸発量」または生育期間の温度の積算値で表現できる (可能蒸発量とは、気温が同じで土壌がよく湿っている場合の蒸発量だが、 くわしい定義は研究者によって異なる。 地表面での正味放射を可能蒸発量とみなす考えもある。) 水分要因は、利用可能なデータの関係で、降水量で代表されることが多い。 植生型を制約する要因としても、この蒸発量のエネルギー要因と水分要因が重要だ。 ただし、水分要因はそれ自体の値よりもエネルギー要因との相対的な大小関係が重要になる。 それは降水量と可能蒸発量の比で表現できる。

それに加えて、植物にとっては体内の水が凍結することが致命的なので、 冬の気温 (最低気温) がもう一つの要因となる。

なお、光合成で使われる光も重要な要因にちがいないが、 野外の分布からは、光の役割と蒸発のエネルギー要因の役割とが区別できない。 ただし、今後、二酸化炭素濃度の増大が進めば、光合成に有効な光はふえないが、 下向き地球放射はふえるので、両方の要因を区別することが重要になってくるだろう。 同様に、二酸化炭素濃度も重要な要因のはずだが、野外の分布からは評価できない。

地理教育でつかわれている「ケッペンの気候区分」をくわしくあつかう意義は もうなくなったと、わたしは考えている。 しかし「熱帯、温帯、寒帯」と「乾燥地帯」のおおまかな分布についての常識は必要なので、 ケッペンの大分類は (気候自体の観点からは温帯をCとDにわけることがよけいだが) おしえてよいかもしれない。

(本の紹介のページにまとめる予定です。)

気象学の教科書は、本の紹介のページの「気象」のところにいくつかあげた。

地表面のエネルギー収支について

モンスーンについては、まず、本の紹介のページの「気候システム」のところにすでにあげたが

もうすこし専門的にはつぎの本がある。

水循環については、水文学(すいもんがく)の教科書がいろいろあるが、 ひとまず、入門的読みものをあげておく。

日本の雪については、つぎのものをあげておく。