This page is written with character code "Shift_JIS".

このページは現在、日本語文字コードを「Shift_JIS」にしています。 「UTF-8」にすると、わたしの利用環境 (Windows 10 上 の Firefox 93.0) で文字化けしたので、 臨時に変更したものです。問題が解決したら UTF-8 にします。

空間スケールの大きい現象は時間スケールも大きいのがふつうである。 大まかに、現象の空間軸上の大きさ(長さ)と時間軸上の大きさ(継続時間)は比例すると言ってよいかもしれない。 ただし、鉛直スケールは大気の厚さ(さらに対流圏の厚さなど)で、 水平スケールは地球の大きさで、頭打ちになる。

空間・時間スケールがちがっても風速や現象の移動速度はだいたい 1 m/s から 10 m/s のけたで同じなのだ。

地球大気は 太陽放射に対して (紫外線部分を成層圏のオゾンが吸収することを別とすれば) 透明に近い。 太陽放射の多くが海や陸の表面付近の部分に吸収される。 放射過程だけを考えると、大気のうち地表に近い部分の気温減率 (-dT/dz) が大きくなる。 そこで実際には、大気の運動によって上下にエネルギーがはこばれて、 気温減率が放射だけのばあいよりも小さくなっている。

[気候システムの放射収支の緯度・季節分布]のページでふれたように、 放射収支は低緯度で収入過剰、高緯度で支出過剰だが、 それをおぎなうように大気と海洋の運動によって低緯度から高緯度にエネルギーがはこばれて、 気候システムは準定常状態 (厳密に定常ではないが、近似として定常としてみなせる状態)になっている。

地球上では、下向きに重力がはたらいている。重力の大きさは、質量×重力加速度である。 大気や海洋は地球全体にくらべて浅い層なので、重力加速度は一定値で近似するのがふつうである。

圧力は、面積あたりにかかる、面に垂直な方向の力である。 流体の内部の1点では、圧力の値は、方向によらない。 流体の内部の場所がちがえば圧力の値がちがう。 圧力を空間座標(水平でも鉛直でもよい)で微分したものを、(その軸の方向の)「圧力勾配」あるいは「圧力傾度」ということがある。

流体の一部を箱のようにとりたてて考えると ([(気候システム論教材) 大気の質量と気圧]のページの最初の図を参照)、 箱には、箱の上側の面に下向きの力(=圧力×面積)、下側の面に上向きの力(=圧力×面積)がかかっている。 この合計を、箱の体積で割ると、体積あたりの力は「圧力の差 わる 高さの差」である。 ただし、力は圧力の大きいほうから小さいほうに向かうので、負の符号がつく。 これは、高さの差を0にちかづけた極限で、鉛直の圧力勾配の符号をかえたものにひとしくなる。

同様に、水平方向の圧力のちがいによる力は、体積あたりで、水平の圧力勾配の符号をかえたものにひとしくなる。

この力を「圧力傾度力」、大気のばあいは「気圧傾度力」という。

(ニュートン力学の)運動方程式は、座標軸が「慣性系」である場合に成り立つ。 宇宙空間に固定した座標系は慣性系とみなせるが、 自転している地球(の固体部分)に固定した座標系は慣性系ではない。 回転している座標系で、運動方程式が成り立っている形にするためには、 本来は存在しない見かけの力を補う必要がある。 見かけの力には、回転系にあるすべての物体に質量に比例してかかる「遠心力」と、 回転系に対して動いている物体に、質量と(回転系に対する)速度とに比例してかかる「コリオリの力」がある。

ただし、大気や海洋の物理では、地球の自転の遠心力は、重力に含め、 その合力の方向を下向きと考えてしまうので、見かけ上、遠心力は出てこない。

大気の大規模な運動では、摩擦力は、地表面(地面や海面)から高さ約 1 kmぐらいまででは無視できないが、そのほかでは無視できることが多い。

大気[や海洋]の大規模な運動では、 運動方程式のうち鉛直方向は、 鉛直の気圧[圧力]傾度力と、重力との「静水圧のつりあい」が、よい近似でなりたつ。

水平方向は、水平の気圧[圧力]傾度力と、コリオリの力との「地衡風[地衡流]のつりあい」(あとの温帯のところでもうすこしくわしくふれる)が、 厳密にはなりたっていないが、近似としてなりたつ。

大気の運動にはたらく力について、もうすこしくわしくは、つぎのページを参照してほしい。

対流ということばの意味の広がりは文脈によってちがう。 この小節では、(下向きに重力が働いているもとで) 上下の密度のちがいによる対流を扱う。

まず、液体を想定して、 密度、つまり体積あたりの質量が大きいものを「重い」、小さいものを「軽い」と表現する。 上のほうが重い状態よりも、上下が混ざった状態のほうが、重心が低い。 つまり全体としての位置エネルギーが小さい。 そこで、位置エネルギーを運動エネルギーに変えるような運動が起こる。 摩擦による運動エネルギーの消耗(たぶん内部エネルギーになる)があっても、 上のほうが重い状態をつくる作用が継続していると、上下の運動が継続する。 たいていの流体では、温度の高いほうが密度が小さいから、 下を暖めて上を冷やすことを続けると、対流が継続する。

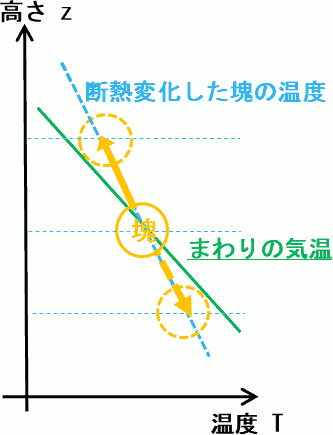

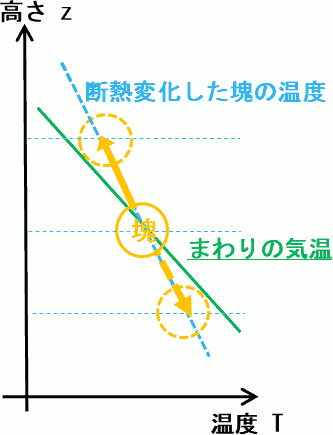

空気のうち、まわりとすこしちがう密度をもつ部分が上昇・下降することを考える。 (図表 4章 173ページ [3]「空気塊の上昇」。 ただし、ここではひとまず「水蒸気で飽和していない気体」のばあいを考える。)

気体では、密度は第一近似としては圧力で決まっている。 (もし、理想気体で、温度が一定で、静水圧のつりあいがなりたつならば、密度は圧力に比例する。) そして、重力のもとでは、上ほど圧力が低い。 (もし理想気体で温度が一定ならば、密度も圧力も鉛直分布が高さの指数関数型になる。)

気体の小部分が、鉛直に持ち上げられると、圧力が下がる。 ここで、持ち上げられた大気の小部分を、便宜上「空気塊」という。 空気塊のまわりに壁はないが、 近似的に、空気塊とまわりの大気とのあいだに、熱の交換はないとする。 (仕事の交換はあってよい。空気塊の体積が変化するので仕事の交換はあるはずだ。) このとき、空気塊の状態は「断熱的に変化する」。 持ち上げられた空気塊は、圧力が下がるので、体積が大きくなり(「断熱膨張」)、 まわりの空気に対して仕事をするので、温度が下がる(「断熱冷却」)。 ([(*) 図表 4章 172ページ [2 A]「断熱変化による雲のでき方」のうち「断熱膨張」]。) 標準の重力加速度 (g = 約 9.8 m/s2) のもとで、 断熱的に持ち上げられた空気塊の温度は、1 km について 約 10 K だけ下がる。 (温度差なので、1 km について 約 10 ℃と言ってもよい。) この 10 K / km という値を、「乾燥断熱減率」という。 (「減率」とは、気温の鉛直勾配を、上ほど低温のときに正になるように符号をきめたものである。 「乾燥」をつけたのは、水の相変化を考えないことを意味する。 10 K/km という値の根拠は、g / cp、ただし cpは 空気の圧力一定での比熱容量である。そうなる理由の説明はここでは省略する。)

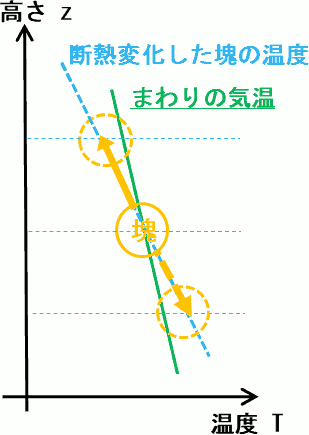

気温の鉛直分布(「温度成層」ともいう)が与えられているとする。 その中を、(もともと存在する高さではまわりの空気と同じ温度をもつ)空気塊が、 押し上げられたり押し下げられたりしてその状態は断熱変化するとする。 それにともなうまわりの成層の変化は無視できるとする。

気温減率が乾燥断熱減率よりも大きい(きつい)ならば、 押し上げられた空気塊は、新しい高さでのまわりの空気よりも軽い(=密度が小さい)。 まわりの空気による鉛直方向の気圧傾度力(上下の圧力差による力)は、 まわりの空気と同じ密度の空気にかかる重力とつりあっている。 空気塊にかかる(下向きの)重力はそれよりも小さいので、 空気塊にかかる合力は上向きであり、空気塊は上向きの加速度を得る。 逆に、押し下げられた空気塊は、新しい高さでのまわりの空気よりも重いので、 下向きの加速度を得る。 つまり、この状況では、対流が始まると、その運動は増幅する。 その反面、(これまでは変化しないと仮定したが、もう少し長い目で考えると) 上下の空気がまぜられるので、気温減率は減っていくだろう。 そこで、この成層状態は(乾燥対流に対して)「不安定」である、という。 【ここでの「乾燥対流」ということばは、「水の相変化がおこらない対流」という意味であって、 そのかぎりで、空気が水蒸気をふくんでいてもかまわない。】

気温減率が乾燥断熱減率よりも小さい(ゆるい)ならば、 押し上げられた空気塊は、新しい高さでのまわりの空気よりも重いので、 下向きの加速度を得る。 押し下げられた空気塊は、新しい高さでのまわりの空気よりも軽いので、 上向きの加速度を得る。 対流が始まると、その運動は減衰する。 この成層状態は(乾燥対流に対して)「安定」である、という。 上のほうが温度が高い状態も、安定成層に含まれる。

乾燥対流に対して不安定な成層は、 地面が加熱されつづけているときの地表面に近い大気には見られるが、 その他は、短時間生じても長つづきしない。 大気中でよく見られるのは、安定な成層状態である。

ここから、水の相変化をふくむばあいを考える。 (図表 4章 172-173ページ「大気中の水」)。 前に使った[大気中の水蒸気量の表現]のページも参照してほしい。

地球の大気のうち対流圏で起こっている対流には、水(H2O)の存在が重要である。

大気を大まかに水蒸気とその他とに分けて考えるとき、 「その他」を「乾燥大気」という。(これは日常用語の「かわいた空気」の意味ではない。)

水蒸気は、乾燥大気に比べて密度が小さい。 (地球大気は理想気体でよく近似できるので、 乾燥大気と水蒸気の分子量の比(約29 : 18)をそのまま密度比と考えてよい。) したがって、水蒸気濃度(=「比湿」)のちがいによる空気の密度のちがいはある。 しかし、それは地球大気中で起こっている対流の主要な原因ではない。

地球大気の対流圏で起こっている対流の主要な原因は、温度差による密度差であり、 水蒸気は、凝結する際に(まわりの)空気の温度を変えることによって、対流に関与する。 水蒸気は同じ温度の液体の水よりも多い内部エネルギーをもっている。 大気中で水蒸気が凝結するとき、水蒸気が液体の水にくらべて余分にもっていたエネルギーは、 温度に比例する内部エネルギーに変わり、空気の温度を上げる。

大気が含みうる水蒸気濃度(飽和比湿)は、温度が高いほど大きい。 空気塊が断熱的に持ち上げられると、温度が下がり、それとともに飽和比湿も下がる。 その結果、比湿が飽和比湿よりも大きくなれば、余った水蒸気が凝結する。 (ただし、もし凝結の核となるエーロゾル粒子がないと、水蒸気のままのこともありうる。 これを過飽和状態という。現実の野外の状況では、過飽和はごくわずかであり、 飽和をこえた水蒸気は凝結するとして計算してさしつかえない。) 凝結が起こりながらまわりとのあいだでは断熱的に持ち上げられた空気塊の 温度と高さとの関係を、「湿潤断熱減率」という。 湿潤断熱減率は、定数ではないが、たとえば 6 K / kmぐらいで、乾燥断熱減率よりも小さい。

気温減率が乾燥断熱減率よりも小さい(ゆるい)が、 湿潤断熱減率よりは大きい(きつい)ような成層状態は、 乾燥対流に対しては安定だが、水蒸気の凝結がおこる対流に対しては不安定である。 (押し上げられた空気塊は、凝結がおこらなければ新しい高さでのまわりの空気よりも重い(=密度が大きい)が、 凝結がおこるとまわりの空気よりも軽く(=密度が小さく)なる。) このような成層の状態を「条件つき不安定」ということがある ([(*) 図表 173ページ[3 B] 「大気の安定度」])。 地球大気の対流圏では、条件つき不安定の成層状態が出現することが多く、 雲ができれば強い上昇流が生じるが、 雲ができなければ上下の運動は小さいことが多い。

凝結した水は、小さい(直径約 0.1 mm 以下の)水滴または氷の結晶となっている。 これを「雲粒(くもつぶ)」という。 雲粒は、空気に対してわずかに落下するが、上昇流のあるときは、空気中に保たれている。

雲粒が併合して、大きな水滴となったものが雨、 大きな氷の結晶となったものが雪である。 実際には、雨の多くは、いったん雪結晶として成長して、融解したものである。 (図表 173ページ [4]「雨のでき方」 [(*) 「暖かい雨」... 水滴の併合による雨] [(*) 「冷たい雨」... 氷晶の成長による雨])。

雲の種類については、つぎのおおきな分類をおさえておこう。 (もうすこしくわしくは、図表 4章 174ページ [1]「雲の形」 [(*) 雲の種類 (十種雲形)])

おさえてほしい要点はつぎのとおり。

『図表』では、4章の、178-179ページ「大気の流れ」、180-181ページ「大気の大循環」、182-183ページ「低気圧」、184-185ページ「高層の気象」、186-189ページ「日本の天気」 が、関係がある。

わたしの師匠のひとりによる解説 (『衛星でみる日本の気象』の本の付録) も参考にしてほしい。

気象の話題では約束ごとがいくつかある。 大気の流れは「西風」のように流れがくるもとの方角をつかってよぶ。 大気の運動の記述は(地面から空を見上げた形でなく)上から見て、時計まわり・反時計まわりなどという。 「高気圧」「低気圧」は、同じ高さで水平2次元で見てまわりよりも気圧が高いところ・低いところをさす。 「大循環」(英語ではgeneral circulation)ということばがある。(そのことばがさすのは、つぎの段落でのべるようなものである。)

大気の低緯度と高緯度のあいだで起こっている運動も、 いくらか広い意味では「対流」と言えるが、上の節で述べた上下の対流ではない。 上下の対流に対して安定な成層のもとでも、 密度のちがいがつくられれば、 軽い部分が上昇し、重い部分が下降するような循環が起こりうる。 地球大気の対流圏では、低緯度で高温、高緯度で低温をつくるしくみがあるから、 低緯度で上昇、上層を低緯度から高緯度に向かい、高緯度で下降、 下層を高緯度から低緯度に向かうような循環 (仮に「直接循環」と呼ぶ)が起こると期待される。

【対流圏でおもな温度コントラストが低緯度・高緯度間なのは、 下に海があって、季節をこえてエネルギーをたくわえているからである。 成層圏では、夏半球・冬半球間のコントラストのほうが大きい。 さらに上の希薄な熱圏の大気では、昼・夜間のコントラストのほうが大きい。】

現実の大気の循環は、この理屈にあうところと、ちがうところがある。 ちがいは、地球が自転していることから生じる。

大気の運動のうち、大規模な(水平規模が千km以上の)現象を考える。 それにもかかわらず地球の一部分を平面で近似できると仮定する。 摩擦力が無視できない地表から高さ1 kmぐらいまでを はずす。 コリオリの力が弱い赤道から緯度南北10度ぐらいまでを はずす。 この条件のもとで、水平の運動方程式は、 水平の気圧傾度力と、コリオリの力とがつりあって、合力が0であり、 一定の風速の風が定常的にふいている (等速直線運動である) という形で近似できる。 このつりあいを、「地衡風」という。 (海洋でも同様なことがなりたつが、「地衡流」という。)

『図表』では、 [(*) 178ページ [2 A] 「地衡風」]に説明がある。 ただし、そこにかかれた数式表現は、気象学の教科書でふつうのものとすこしちがう。

単位質量の空気塊が、(地球に対して) 速さ(速度ベクトルの大きさ) v で動いているときの コリオリの力の大きさは f v と書ける。コリオリの力の向きは速度ベクトルと直角である。 そして、f は地球の自転の角速度と、その場の緯度によって、次のように書ける。

f = 2 Ω sinφ

ただし、Ω [オメガ] は地球の自転の角速度 (『図表』の表現では小文字のω)。 近似的に(2 π / 1 日)、もう少し正確には、 ここの1日は「1恒星日」(太陽ではなく宇宙空間に対して地球が同じ方向を向く周期)。 Ωの値は、有効数字2けたで、7.3 × 10-5 rad/s になる。 [rad は ラジアン。角度の単位だが、弧の長さを半径の長さでわったものなので、 無次元と考えてよい。]

φ [ファイ] は緯度。北緯が正、南緯は負。 [物理数学の球座標のφでないことに注意。] たとえば、北緯30度では、sin φ = 0.5 である。 【[2021-11-08] 緯度と sin の組み合わせの数値を書きまちがえていました。緯度のほうを修正しました。】

地衡風のつりあいを、ひとまず、風が東西方向にふいているばあいを考える。 u が風速の東西成分 (西風が正)、y が南北方向の座標 (北向きが正)だとする。 南北方向の気圧傾度は Δp/Δy である。 Δp が正のとき気圧傾度力は南むきなので、気圧傾度力は -Δp/Δy である。 (実際の北半球の温帯の対流圏では、Δpが負、気圧傾度力が北向きのことが多い。) また、空気の密度を ρ [ロー] とする。 海面付近の気圧での ρの代表的な値は 1.2 kg/m3である。

単位体積の空気塊について、地衡風のつりあいはつぎのように書ける。

-Δp/Δy - ρ f u = 0

これを、u をもとめるように変形すると、つぎのようになる。

u = -(Δp/Δy)/(ρ f)

等圧線が東西にのびていて、 海面気圧が、北緯30度では 1010 hPa、北緯40度では 1000 hPa だったとする。 この気圧分布と地衡風の関係にある風は西風である。 その風速はどれだけになるか。 教材本文であたえた値をつかってよい。 2点間の距離は、地球を球とみなし、メートルの構想をもとに概算してよい。 コリオリパラメータは北緯35度の値をつかい、sin 35°は 0.57 としてよい。 hPa と SI単位との換算に注意すること。 (実際の地上の風は地衡風からかなりずれているが、地衡風は参考にはなる。)

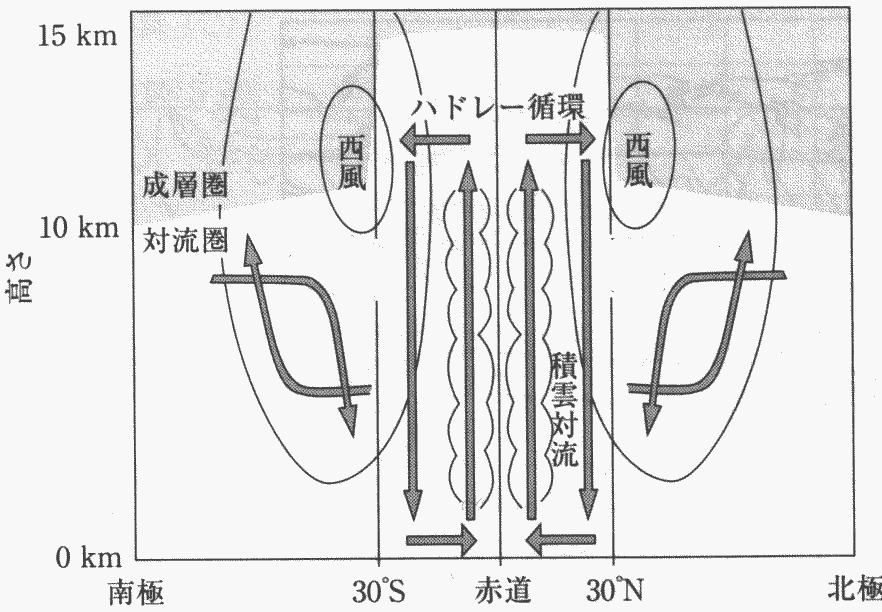

地球大気では、低緯度(赤道から緯度30度くらいまで、「熱帯」ともいう)では、 上の段落で仮に「直接循環」と呼んだものが、地球の自転によって変形された形で、実現している。 これを「ハドレー循環」と呼ぶことがある。 1735年に論文を書いたイギリスのジョージ・ハドレー(George Hadley)にちなんだものである。 赤道付近で上昇、対流圏上端付近を低緯度から高緯度に向かう(北半球では南風)とともに西風になり、 緯度30度付近で下降、地表面付近を高緯度から低緯度に向かう(北半球では北風)とともに 東風になるような循環である。 このうち地表面付近の東風は「貿易風」として知られており、 ハドレーはそれができるしくみを説明しようとした。 その説明は、今からみると正確ではないが、おおすじで正しい。

ハドレー循環は、どちらの半球でも、赤道から離れる方向にエネルギーを運んでいる。 (温度に比例する内部エネルギーと、水蒸気に比例する内部エネルギーは、 いずれも下側で大きく、赤道に向かう向きに運ばれているが、 位置エネルギーが上側で大きく、赤道から離れる方向に運ばれており、 集計すると、後者のほうが勝つ。)

コリオリの力は、風速に直角に働く。 その向きは、(「右向き・左向き」ではなく) 「赤道から離れる風が西風になる」「赤道に向かう風が東風になる」ことを覚えておこう。

[図] 大気大循環の模式図 (南北・鉛直断面)

[図] 大気大循環の模式図 (南北・鉛直断面)

ハドレー循環は、『図表』では、 ([(*) 180ページ [2 A]]の図に (熱帯の地表面が図の縦方向になった形で)しめされている。 また、181ページ[3]の左側の図に北半球側のものがしめされている。

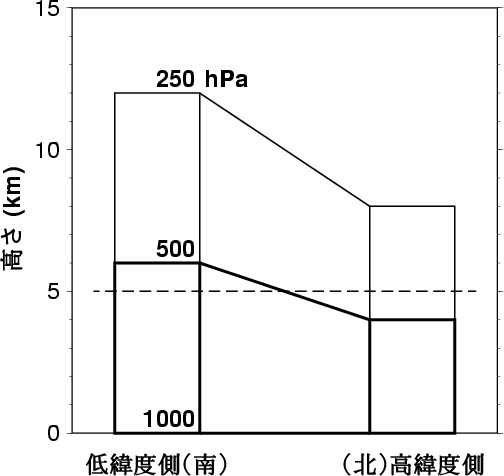

中緯度(緯度30度くらいから60度くらいまで、「温帯」ともいう)の大気循環は、 直接循環とはちがった特徴をもつ。 温帯では、低緯度・高緯度の(エネルギー収支の差による)温度差がある。 地表面では摩擦があるので、地上気圧の南北差は小さい。 近似的に静水圧のつりあいがなりたつので、 地上気圧とその上の大気の面積あたりの質量は比例する。 上空(対流圏の中・上層)では、南北の気圧勾配が存在し、 低緯度から高緯度に向かう気圧傾度力が働く。 (もし、この気圧傾度力だけが働くならば、 低緯度から高緯度に向かう運動が生じ、質量分布が変わるだろう。)

[図] 南北の温度のちがいによって 上空(対流圏の中・上層)に気圧傾度ができることの模式図。「南」「北」は北半球のばあい。

[図] 南北の温度のちがいによって 上空(対流圏の中・上層)に気圧傾度ができることの模式図。「南」「北」は北半球のばあい。

地球の一部を平面で近似し、摩擦力を無視すると、 一定の速度の流れ(大気の場合は風)があり、それに働くコリオリの力が 気圧傾度力とつりあうような、(地球とともに回転する系でみた) 定常状態がありうる。 このつりあった状態の流れを「地衡流」(大気の場合は「地衡風」)という。

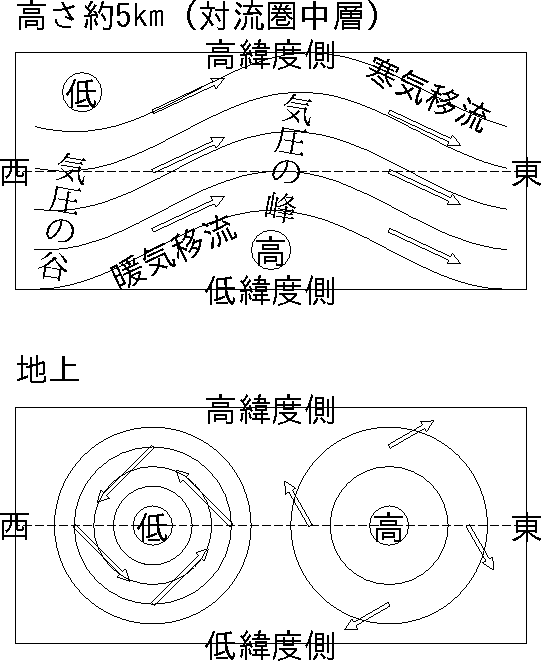

温帯の対流圏では、低緯度から高緯度に向かう気圧傾度力のもとで、 西風(東に向かう流れ)があり、高緯度から低緯度に向かうコリオリの力が働いて、 だいたい定常状態になっている。この西風を、「偏西風」(へんせいふう)ともいう。 ただし、この西風は、まっすぐ吹くのではなく、波うっている。 上空(対流圏のうちの中層・上層)の西風の中には、気圧の谷と峰があり、いずれも西から東に進む。 地上では、気圧の谷の前面(東側)に、低気圧(温帯低気圧)が発達する。 温帯の大循環の主役は、この偏西風波動と温帯低気圧(両者は一連のもの)である。 『図表』では、[(*) 185ページ[3 D]「偏西風波動と高・低気圧]の図を見てほしい。

回転水槽実験では、南北の温度勾配にあたる量が同じでも、 回転角速度が小さいときは、ハドレー循環に似た軸対称の循環、 回転角速度が大きいときは、波うった偏西風に似た軸対称でない循環が生じる これは、地球で緯度が高いほどコリオリの力が大きくきく (地球の自転の天頂まわりの成分が大きい) ことに対応している。

偏西風波動の中では、ほぼ水平に、南北の空気が交換される。 正味の質量の動きはないが、 低緯度からくる空気塊のほうが、相対的に温度が高いので、 正味のエネルギーの輸送は、高緯度に向かうものとなる。

[図] 温帯の上空の気圧の谷・峰と、地上の低気圧・高気圧の関係の模式図。わざと単純化してある。

北半球の大気を上から見たところを想定している。図の上が北、左が西にあたる。

南半球のばあいは南北が逆になるが、東西はかわらない。

[図] 温帯の上空の気圧の谷・峰と、地上の低気圧・高気圧の関係の模式図。わざと単純化してある。

北半球の大気を上から見たところを想定している。図の上が北、左が西にあたる。

南半球のばあいは南北が逆になるが、東西はかわらない。

上の図ではわざと省略したが、温帯低気圧は「前線」という構造をともなう。 前線は、空間的に見て温度が急にかわるところ (温度の水平傾度がとくに大きくなっているところ、地図上に等温線をひいたとき等温線間の間隔がせまいところ)にあたる。 前線は、上昇流がおきやすく、雲や降水がおこりやすいところでもある。 『図表』では、182ページ [2]「気団と前線」に前線の説明 [(*) 寒冷前線] [(*) 温暖前線]、 [1]「温帯低気圧」 [(*) [A] 温帯低気圧の構造] に温帯低気圧のどこに前線があるかの説明がある。

そのほか、まだ説明していない用語もふくめて、用語補足の記事をあげておく。

なお、温帯の大気の風の観測値にもとづいて、東西全経度平均、時間平均した循環をみると、 ハドレー循環のような直接循環とは逆まわりになっている。 ([(*)『図表』 180ページ [2 A] の図にある「フェレル循環」がこれである。) それによるエネルギー輸送は高緯度から低緯度にむかっている。 ただしその数量は偏西風波動・温帯低気圧による高緯度への輸送よりは小さい。 温帯の東西平均・時間平均の循環は、偏西風波動によってつくられた副次的なものと考えられている。

「熱帯低気圧」は、海面付近の高さで水平2次元の意味で低気圧になるような 3次元的構造のうち、熱帯の海上で発生しやすい類型である。 熱帯低気圧は、温帯低気圧とちがって水平温度差が小さいところで発生するので、前線をもたない。 (ただし、温帯にやってくると、温帯低気圧の構造に変わり、あらためて温帯低気圧として発達することがある。) 熱帯低気圧は、水平スケール数百kmの渦と、水平スケール数kmの多数の積雲とが、組み合わさって発達する構造である。 海面から蒸発する水蒸気にともなって供給されるエネルギーが、 積雲のなかで凝結することによって密度の小さい空気塊がつくられることによって駆動されている。 (温帯低気圧が水の相変化がなくても発達しうるのとはちがって、熱帯低気圧では水の相変化が必須である。)

熱帯低気圧は、非常に強い雨や風をもたらす。 「台風」は、熱帯低気圧のうちで、赤道より北、日付変更線よりも西(東経側)の北西太平洋で発生し、 強さがある基準 (10分平均風速が約 17 m/s以上) に達したものである。

(温帯低気圧とはちがって) 熱帯低気圧は、大気大循環にとって必須の構造ではない。

『図表』では、 [(*) 183ページ [3 A] 熱帯低気圧の構造]に 熱帯低気圧の模式図がある。 [(*) 183ページ [4]] には温帯低気圧と熱帯低気圧の特徴の比較がある。

低緯度から高緯度へのエネルギー輸送という観点からみて、 熱帯の大気大循環の主役は、時間平均・東西平均でみられる循環である「ハドレー循環」である。 温帯の大気大循環の主役は、時間や経度によって変化する「偏西風波動・温帯低気圧」である。

熱帯と温帯(寒帯はどちらかといえば温帯と同様)との大気循環のちがいは、大きく次の2つの(ほぼ独立な)要因による。

地球の自転の効果のちがいだけで、水の相変化なしでも、熱帯と温帯の循環のちがいの大きな特徴は再現される。 回転水槽実験では、円筒状の水槽の外側を加熱、内側を冷却しながら、水槽全体を回転させ、水槽とともに回転するカメラで撮影している。 回転がおそいとき、水の循環は同心円状にみえる。 くわしく測定すると、高温側(円筒の外側)で上昇、低温側(内側)で下降があり、ハドレー循環ににた特徴がある。 回転がはやくなると、水の循環は波うち、偏西風波動ににた特徴がある。

図表 では [(*) 185ページ[3 C]「偏西風波動のモデル]。

回転水槽実験の動画としては、京都大学の酒井 敏[さとし]さんが公開しているものがある。

つぎのページは、このページと同じ話題の説明のためにつくったものである。内容はだいたいかさなっているが、多少の補足になるかもしれない。

やや専門的だが、大気のエネルギー収支についての説明を書いたので、ついでにあげておく。

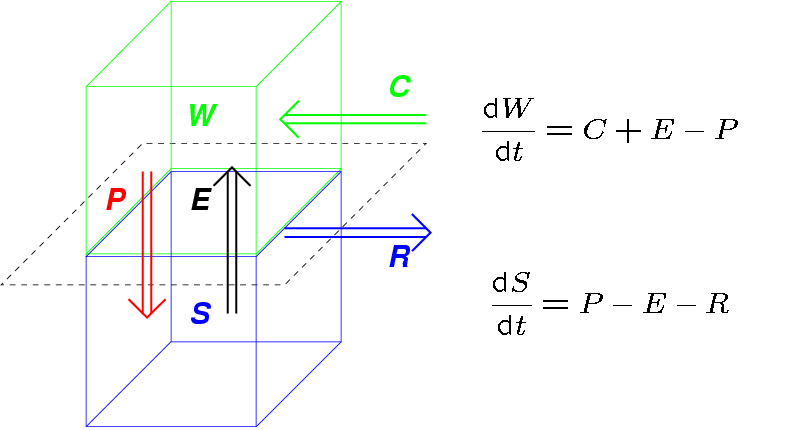

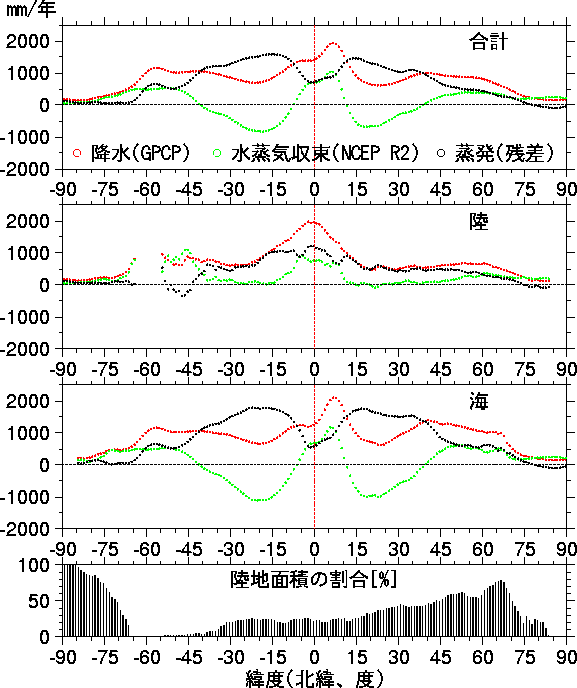

地球上の水循環は、準定常状態にあるので、世界平均としては、降水量と蒸発量はほぼつりあっている。 しかし、緯度別にはつりあっておらず、大気中の水蒸気移流、川の流れ、海洋中の正味の水の動きでおぎなわれている。

赤=降水(P)、黒=蒸発(E)、緑=水蒸気の水平輸送の収束(C)。 蒸発量は他の2つのデータからつりあいを仮定して間接的に求めたもの。 定常状態を仮定すれば、Cは流出(R、海では正味の水の水平輸送の発散)に等しい。

降水量は、 赤道から南北緯度10度あたりまでの赤道域(ハドレー循環の上昇域、積雲対流が活発)と、 緯度35-60度あたりの温帯(温帯低気圧にともなって上昇流があり雲ができる)で多く、 緯度20-30度あたりの亜熱帯(ハドレー循環の下降域)で少ない。

蒸発量は、海上では、赤道域よりも亜熱帯のほうが大きい。 (赤道域では風が弱いことが多いのに対して) 亜熱帯では確実に東風(貿易風)がふいており、 また、(赤道域では雲が多いのに対して) 亜熱帯では雲が少ないので太陽放射が海面に達することが多いからである。 陸上では、降水量と蒸発量の差が河川流出量となるが、 亜熱帯では陸面が乾燥していることが多いので、水が蒸発量は降水量とほとんど同じになる。

水蒸気は大気の運動によって亜熱帯の海上から赤道付近と温帯低気圧帯の両方に運ばれている。

『図表』では 4章 180-181ページ「大気の大循環」とくに180ページ [1]「緯度による違い」のうちの「降水量と蒸発量」に、海陸をとわない東西全経度平均の図がある。 また、195ページ[5]「海水の塩分」のうちの「海水の塩分と降水量・蒸発量」に、 海上の降水量と蒸発量の差が、海洋の表面塩分とあわせてしめされている。

なお、熱帯と温帯とは雨のふりかたがちがう。これは、おもに温度のちがいによるものだろう。 温度の高い気候ほど、降水が短時間に集中する傾向がある。 熱帯では雨季でも一日じゅう雨がふっているところは少ない。