このウェブページは http://macroscope.world.coocan.jp/ja/edu/ris/daigakuin_sooron/2025ondanka.html です。

「地球温暖化」ということばのつかわれかたには、おおきく2種類がある。 ここでは便宜上、「地球温暖化」と「地球温暖化問題」をつかいわけることにする。 (世間一般にそのようなつかいわけをするべきだと主張するつもりはない。)

「地球温暖化」は、「気候」[#] (の) 変化 の一種である。 ここでは、(ことばどおり「世界じゅうの温度があがること」ではなく)、 「人間活動 (おもに化石燃料 [#] の消費) に由来する大気成分 (おもに二酸化炭素) の変化を原因とする気候の変化」を さすことにする。 そのおもな症状として世界平均地表温度 [#] が上がることがあげられるが、 それにかぎらず、降水が場所によってはふえ場所によっては減ることなど、 さまざまな症状をともなう。 この「地球温暖化」は、原因が人間活動であるが、自然界のプロセスでおこることであり、 そのプロセスを理解する人間のいとなみは、おもに自然科学 (理学) である。

「気候」ということばの意味づけは人により文脈によってちがう。 わたし (増田) は、「気候」ということばの意味には、新旧の 3つの層がかさなっていると考えている。 ここでは説明を省略して簡単にのべる。 くわしくは「気候・気象学」の序論のページ参照。

気候の「変動」と「変化」とは、区別することもしないこともあるが、ここでは区別しないことにする。 気候の「変動」や「変化」ということばは、ここでは原則として、原因を限定しないでつかうことにする。 (ただし、地球温暖化問題の文脈では、英語の climate change、日本語の「気候変動」が、 ここでいう「地球温暖化」とだいたい同じ意味に限定されてつかわれることがしばしば見られる。)

「気候システム」は、1970年代につくられた概念であり、 大気・海洋・雪氷・陸面 [#] が、物質 (おもに水) や エネルギー (熱) や 力を相互にやりとりする システムである。 物理の質量保存・エネルギー保存の法則にもとづいて 質量やエネルギーの「たまり」と「流れ」がむすびついた「物質・エネルギー循環系」であるとともに、 サブシステム間の相互作用が強めあったり弱めあったりする「フィードバックシステム」でもある。

「気候システム」でいう「陸面」は、岩石圏全部ではなく、厚さのない面でもなく、 地面から下に (想定する時間スケールにもよるが) 1 m から 100 m ぐらいの層を想定している。 陸水 (湖沼、河川、土壌水分、地下水など) や、物質としてみたときの陸上生態系をふくんでいる。

なお、この「気候システム」の想定では、大気中の二酸化炭素濃度の変化はシステム外からの強制作用と みなしているが、二酸化炭素のある場所は大気中だから、 二酸化炭素濃度はむしろシステム内の変数とみなすのが適切ともいえる。 大気や海洋の化学成分の動きに注目したシステムを「生物地球化学サイクル」という。 気候システムと生物地球化学サイクルをあわせたものを 「地球表層システム」あるいは「地球システム」ということがある。 (「地球システム」は地球内部や地球周辺の空間をもふくむ意味でつかわれることもある。)

つぎにしめす1980年代の「地球 (表層) システム」の概念図では、 大気や海洋がそれぞれ上下にわけてかいてあるが、これは、現実世界の構造というよりは、 それを認識する人間の知識が、(地球)物理と (地球)化学にわかれていることを 反映したものだろう。

「地球表層システム」をあつかうときは、 人間活動によっておこされる物質のうごきもあつかう必要があるが、 その数量の変化は、システム外 (人間社会という別のシステム) からの 強制作用とみなすのがふつだろう。

「地表面」は、地面 (大気と岩石圏との境界) と 海面 (大気と海洋との境界) をあわせたものである。

「地表面温度」は、地表面での、陸ならば土壌など、海ならば海水の温度である。 「地上気温」は、地表面のすぐ上 (気象観測の標準では高さ 2 m) の大気の温度である。 地表面温度と地上気温とは同じではない。しかし、大局的には似ている。 全地球平均 (世界平均) の地上気温を、現地観測にもとづいて知りたいとき、 陸上では地上気温の観測値があり、地面温度の観測は国際的に統一した基準でおこなわれていないが、 海上では気温の観測値よりも海面水温の観測値のほうが (比較的に) データの質がそろっている。 そこで、陸上の地上気温と海上の海面水温をくみあわせたデータセットがつくられている。 これを、(増田は) 「全球平均地表温度」あるいは「世界平均地表温度」とよぶことにする。

「化石燃料」は、石炭、石油、天然ガスをさす。 いずれも炭素を、酸化・還元の軸上で二酸化炭素よりは還元側の状態でふくんでいる。 それは、過去の生物の光合成によって大気中の二酸化炭素を原料としてつくられたものと考えられている。 「化石」という用語は「生物由来」であるというふくみがある。 天然ガスのうちには生物由来でないものもあるかもしれないが、 過去の長期の地球のいとなみによってつくられたものを人間が短期のうちに消費してしまう状況は、 生物由来の資源のばあいと同様なので、「化石燃料」ということばを拡張してつかうことにする。 現代の人間活動と同時期の光合成活動によってつくられたバイオマス (木材の薪など) は、化石燃料にふくまない。

ここでいう「地球温暖化問題」は、 地球温暖化、地球温暖化の影響、地球温暖化の対策 をふくむ問題領域である。

地球温暖化問題は、人間社会にとっての問題としての「地球環境問題」の部分である。 それはさらに「環境問題」の部分といえるだろう。

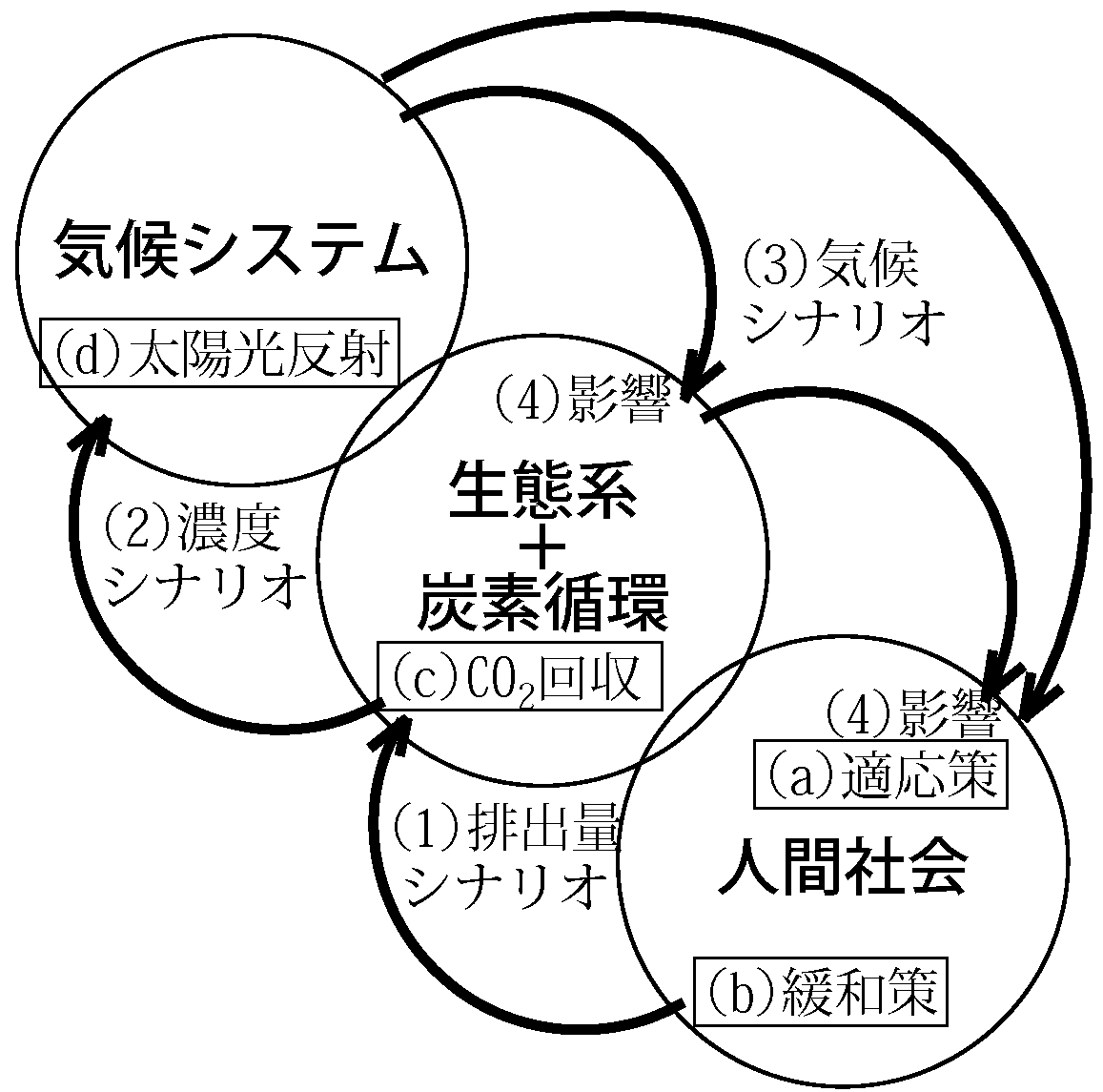

わたしは、「地球環境問題」をふくむ「環境問題」 (環境問題のすべてではないかもしれない) を つぎのようにとらえている。 地球表層には、自然のシステムと、人間社会とが、相互作用するシステムがある。 自然のシステムは、物理的システム (気候システム) と 生物のシステム (生態系) にわけて とらえることができるだろう。 【この単純化では、化学的プロセス (生物地球化学サイクル) のあつかいがあいまいだ。 あとの「地球温暖化予測」の文脈では、これを生態系と同じわくにいれて考える。】

人間活動の規模が小さかったころは、人間社会は、自然のシステムから一方的に影響をうけ、 その制約に適応する形で成立してきた。

人間活動の規模が大きくなると、 人間活動が自然のシステムに影響をあたえ、自然のシステムを改変する。 改変された自然のシステムから人間社会への制約は、改変されるまえとはずれている。 このずれが、人間社会にとって (よいこともあるが) こまったことをおこすことがある。 これが環境問題だといえる。

古代の都市が、燃料などの需要のために、まわりの森林を伐採し、 その結果、燃料資源不足や、地域の気候の乾燥化によって、都市が成立しなくなったことがあった (と考えられている)。これは、地球全体にくらべれば小地域の環境問題である。 人間は、他の地域に移動して生活することができた。

化石燃料消費による大気成分の変化は、地球全体におよび、逃げ場がない。 それが人間社会にこまったことをおこすならば、 あきらかに全地球規模 (global) の環境問題である。 「地球環境問題」ということばはこのようなものごとにふさわしい。

しかし、全地球規模でなくても広域におよぶこと、あるいは世界各地に多発することに ついても「地球環境問題」ということばがつかわれることがあり、 わたしはいちがいに反対はしない。

1980年代に、地球温暖化問題が国際政治の課題として認識され、 1988年に IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, 気候変動に関する政府間パネル) が発足し、 これまでに 6回、評価報告書を作成している。 また、1992年に 国連 気候変動枠組条約 (UNFCCC) がむすばれ、1995年から毎年、その締約国会議 (COP) が開かれている。 IPCC と UNFCCC COP は、いずれも国連の下にある組織だが、まったく別個のものである。 国際交渉の場は COP であり、IPCC の役わりはその材料となる知見をまとめることである。

IPCCが発足したころから、地球温暖化問題の議論は、地球温暖化の しくみ (仮称)、影響、対策、と分類されることが多くなった。

【IPCCの第1作業部会報告書の表題は「(Physical) Science of Climate Change」となっているが、 IPCCの対象を分類するのに「科学、影響、対策」では抽象度のちがうものがならんで変だ。 IPCCがあつかうのは「地球温暖化の {X, 影響, 対策} に関する科学的知見」であり、 X にあたることばが必要なので、ここでは「しくみ」とした。 「しくみ」と意味が近い英語の語は mechanism だが、 わたしがここでつかう「しくみ」は「メカニズム」よりも意味が広い。】

地球温暖化のしくみ は、気候システムのしくみ そのものだということもできる。 ただし、気候システムに、人間社会からの強制作用として、化石燃料消費や土地利用改変からの二酸化炭素排出 (など) がくわわったとき、 気候の要素である、気温、降水量、雪氷の量、海水準などはどうかわるだろうか、といった問題のたてかたに重点がおかれる。

地球温暖化の影響 (英語では「impact」がつかわれることが多い) とは、おもに、上にあげた気候の(諸)要素の変化が人間社会にあたえる影響である。 自然界を物理的気候システムと生態系にわけるとすれば、気候の(諸)要素の変化が生態系にあたえる影響もここにふくまれる。 人間社会への影響には、人間にとって有益なものも有害なものもあるが、 地球環境問題の観点では、有害な影響に重点をおいて見る。 有益な影響があるとしても、利益を得る人と害をこうむる人とは一致せず、 社会に利益と害とをうめあわせるしくみがないのがふつうなので、 有害な影響があるならば、社会としては対策が必要な問題になるのだ。

気候変化への対策には、変化した気候に適応することがふくまれる。 人間社会はもともと気候条件に適応して成立しており、 気候が自然の原因によって変化するならば、人間社会はその変化にも適応するしかない。 地球温暖化のばあいも、「適応 (策)」 (adaptation) は対策の重要な部分である。

しかし、地球温暖化のばあいは、主要な原因が人間活動だから、 その原因を小さくくいとめることができれば、気候の諸要素の変化も、有害な影響も、 小さくくいとめることができるだろうと (絶対確実ではないものの、かなり確実に) 予想される。 そのような対策の方針を、地球温暖化対策の専門用語として、英語では migitation、 日本語では「緩和 (策)」という。この「緩和」は「影響を緩和すること」ではない。 まぎらわしいのでわたしはなるべくつかいたくない語だが、必要にせまられてつかうことがある。

IPCCには、当初から、3つの作業部会 (working group(s)) がある。 その役割分担は、2001年に発表された第3次評価報告書の作成をはじめた1997年ごろから、 つぎのようになり、現在にいたっている。(用語は増田のもの。)

第1作業部会の検討内容は自然科学的なものである。 二酸化炭素を排出する人間社会のしくみについては、 排出削減の可能性という観点から第3作業部会で検討されるが、 一般的な議論はIPCCのどこでもされていないと思う。 もし検討しようとすると社会科学の全分野を入れなくてはならなくなり、 現実的でないかもしれない。

環境問題のうちには、有害物質の排出を禁止することによってふせげるものもある。 たとえば、成層圏オゾン破壊は、その原因物質となるハロカーボン類 (ハロゲン元素と炭素の化合物) の 排出を禁止し製造を制限する国際条約がむすばれ、かなりよく執行されたことにより、回復にむかっている。 しかし、これが可能なのは、 ハロカーボン類の生産と販売にかかわる人びとが、人間社会のうちの小さな部分であり、 しかも、その利用の需要は (いくらかの技術開発をすれば) 別の物質によってみたすことができたからである。

ところが、地球温暖化のおもな原因物質は二酸化炭素であり、 そのおもな発生源は化石燃料の燃焼である。 いわゆる産業革命で、 人間社会は熱を動力にかえる機関を生産活動 (輸送も、電力経由の利用もふくむ) につかうようになったが、 その規模の拡大は、化石燃料 (まず石炭、それから石油) を消費することによって可能になった。 いわば「石油文明」である。 (そういわれたあと、天然ガスのおもみがふえてきたが、石油もなお重要であり、 製鉄の燃料 兼 還元剤と火力発電の燃料としては石炭もなお重要である。) 現代社会の、ふえてしまった人口をささえる食料生産も、医療や公衆衛生も、通信や情報処理も、 エネルギー資源を必要とする。 二酸化炭素排出は、現代社会の基本となるエネルギー資源利用に付随するものなので、 地球温暖化の原因物質であるからといって、簡単にはやめられないのだ。

(20世紀なかば以後は、原子力 (核分裂の利用) もあるが、 化石燃料にとってかわるだけの汎用性はない。)

人間活動の規模には「地球の限界」による制約があることは、 1972年の『成長の限界』 (という題の本) をきっかけにすでに知られていて、 それには、地下資源が有限であることがふくまれていた。 2009年以後は「planetary boundaries」として論じられていて、 資源の有限性よりも、気候変化が重視されている。 いずれにしても、人間社会の持続のためには、化石燃料依存からの脱却 (石油文明を終わらせること) が必要だろう。

他方、適応策についても、むずかしさがある。 人間社会は、むかしから、(自然の原因による) 気候の変化に適応してきたが (失敗したこともあったが)、 その方法として、移住によることが多かった。 ところが、現代は、人口がふえてしまい、世界の陸地は国境によって分割されており、 人が住むことができる土地のほとんどに所有権が設定されている。 現代の人間は、気候の変化によって強制されても、自由に移住することはできなくなっている。 そこで、いまの国際的気候政策の議論では、適応策としておもに各国内の政策が議論され、 例外的に、海面上昇や乾燥化などで住めなくなってしまった人をうけいれる、いわゆる気候難民についての 議論がされている。 しかしわたしは、国境をこえた移住がもっと必要になるだろうと予想し、 そのための政策を考えるべきだと思っている。

基本はエネルギー保存の法則である。 エネルギーのたまりの時間変化は、エネルギーの収入と支出の差 (正味の収入) にひとしい。

全地球規模の気候を変化させるしくみは、(絶対確実ではないが、おそらく) 気候システムのエネルギーのたまりの総量を変化させるしくみだろう。

気候システムのエネルギーのたまりの大部分は、内部エネルギーで、温度に比例する部分と、 水の相変化による部分からなる。 温度が高いほど、また氷から液体の水にかわるにつれて、エネルギーが多くなる。 エネルギーがふえることを温暖化、へることを寒冷化とみてよいだろう。

気候システムのエネルギーの収入は、太陽放射 (可視・近赤外の電磁波) の吸収である。 それを変動させる要因には、太陽が出す放射の変動、 地球の公転と自転の変化による地球の緯度・季節ごとにとどく太陽放射の変動 (これは万年の時間スケールでは重要だが百年では重要でない)、 大気中の雲やエーロゾル(固体や液体の微粒子)、地表面の雪氷などがある。

気候システムのエネルギーの支出は、地球が宇宙空間にむけて出す地球放射 (熱赤外線) である。 それを変動させる要因は、温度と、赤外線を吸収・射出する物質である。 エネルギーの収入と支出がほぼつりあっている (準定常) という条件のもとで、 赤外線を吸収・射出する物質が多いほど、地表面温度や地上気温が高くなる (これを「温室効果」という)。 赤外線を吸収・射出する物質には雲・エーロゾルもあるが、 気体成分のうちでは、水蒸気、二酸化炭素などである (そのような気体成分を「温室効果気体」という)。

温室効果のしくみについては、つぎの教材ページを参照。今回は深入りしない。

水蒸気・雲・雪氷は、水の相変化による形態であり、それぞれの量は温度と密接にともなって変化する。 したがって、これらの量は、気候システム (のエネルギー総量あるいは温度) にとって、 フィードバック要因となる。(水蒸気の温室効果と、雪氷の太陽光反射は、正のフィードバック。 雲の効果は正か負かいまだに不確定。)

百年の時間スケールの気候変化にとって重要な気候システム外からの強制作用は、つぎのものにしぼられる。

このうち自然要因である太陽の変動や火山噴火は予測困難である。 人為要因も、人間社会の将来の変化は予測困難ではあるが、 一方に、社会の持続性による変わりにくさがあり、 他方に、地球温暖化緩和策をふくむ政策によって変わる可能性があるので、 地球温暖化の「予測」(むしろ予測型シミュレーション、英語では projection)は、 人為要因の将来シナリオをあたえておこなわれる。

【人為起源のエーロゾルの効果は、 20世紀後半にはどちらかというと寒冷化にはたらいていたが、 温室効果気体による温暖化にくらべて相対的に小さかった。 これは大気汚染物質として直接の害がるので規制がすすんでおり、 今後、量はちいさくなりそうである。】

温暖化のしくみの定量的指標として、 二酸化炭素濃度が標準値の2倍の定常状態の気候は、それが標準値の定常状態の気候よりも、 全球平均地上気温がどれだけ高いか、というものがある。 (これが「気候感度」とよばれることがあるが、その用語の意味はほかにもありうるので、 ここでは「二酸化炭素倍増への定常応答」と呼んでおく。) その値は 2℃~4℃ とみつもられている。 幅があるおもな理由は、雲のフィードバックの評価がむずかしいことである。

このような知識が発達してきた歴史については、つぎのところに書いた。今回は深入りしない。

地球温暖化の対策をするためには、将来の気候を予測したい。 それは、自然界と人間社会の結合したシステムの予測になる。 しかし、そのうちとくに人間社会の将来予測は困難である。 また、人間社会のふるまいは政策によって変わりうるだろう。その効果も評価したい。 そこで、2000年ごろ以降、つぎのような考えかたで予測型シミュレーションがおこなわれてきた。

IPCC第4次評価報告書に採用された予測型シミュレーションでは、 まず、人間社会の発展について複数のシナリオをつくり、それにもとづいて排出量シナリオ(1)をつくった。 そして、炭素循環の計算をして、濃度シナリオ(2)をつくった。 それを、複数の研究機関の気候モデルにそれぞれあたえてシミュレーションをおこない、 その結果を気候シナリオ(3)とした。 それを応用して、温暖化の影響評価(4)や対策の検討がおこなわれた。 【図の (a, b, c, d) は地球温暖化の対策のところであつかう。 】

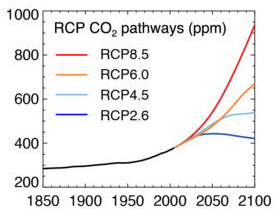

IPCC 第5次評価報告書 (2013-2014年) では、便宜上、濃度シナリオから出発することにし、 RCPという4つの濃度シナリオの組にもとづいた気候シミュレーションがとりあげられた。 あたえた要素は二酸化炭素だけではないが、二酸化炭素濃度のグラフ [IPCC 第5次評価報告書 第1作業部会 図6.25 の部分] をしめしておく。

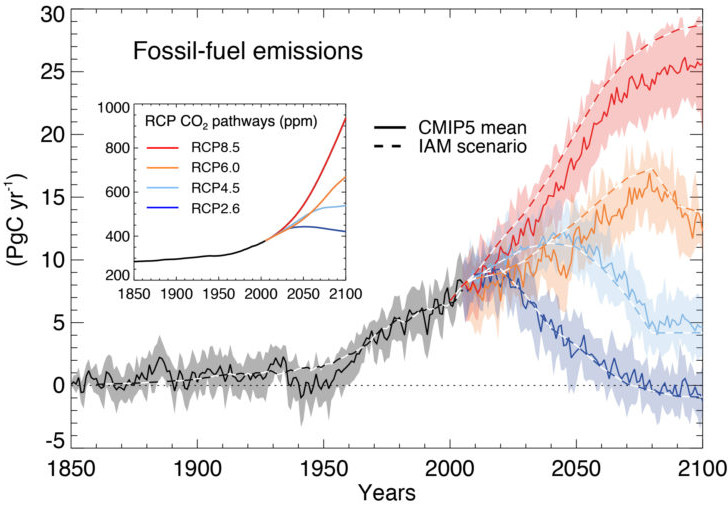

つぎの図 [IPCC 第5次評価報告書 第1作業部会 図6.25 の部分] に、この4つの濃度シナリオからそれぞれ逆算された、化石燃料からの二酸化炭素排出量の 時系列がしめされている。(濃度のグラフが小さくそえられている。)

21世紀中に濃度が減少しはじめる RCP 2.6 を達成するには、排出量を21世紀後半に正味ゼロにしないといけない。 2100年まで (延長すればさらに長期に) 濃度があがりつづけるRCP 8.5でも、排出量は21世紀後半に頭打ちになっている。

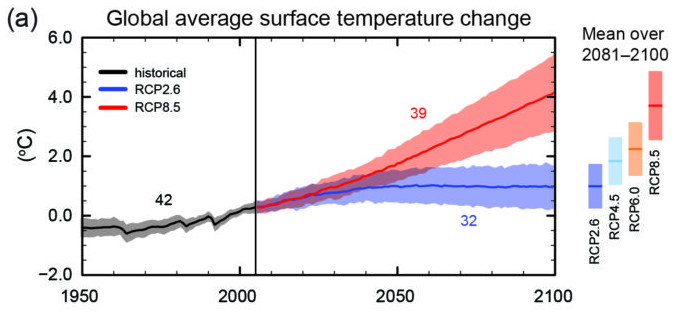

つぎの図 [IPCC 第5次評価報告書 第1作業部会 政策決定者のための要約 図7 (a)] に、RCP 2.6 と 8.5 のシナリオにもとづく予測型シミュレーションで得られた 世界平均地上気温 (1986-2005年の平均からの偏差) の時系列の概略がしめされている。右端に RCP 4.5 と 6.0 もあわせて 2081-2100年の状態がしめされている。 同じシナリオをあたえて多数の研究機関のモデルによるシミュレーションがおこなわれており、 図の帯の幅は結果のモデル間のばらつきをしめすものである。

人間活動による化石燃料の燃焼がつづくと予想されるので、 今後100年間に、世界平均地上気温の 2~5 ℃ぐらいの上昇が予想されている。 この幅の約半分は、今後の人間社会の態度によって変わりうるものであり、 のこりの半分は、気候システム (とくに雲の変化) に関する科学知識の不確かさである。

IPCC第6次評価報告書に採用された予測型シミュレーションでは、 SSPという社会シナリオ群とRCPの濃度シナリオ群をくみあわせたシナリオがつかわれ、 SSPではじまる略号でよばれている。わたしはまだじゅうぶん検討できていない。 最近つくられた Wikipedia 日本語版の記事を参照。

地球温暖化の症状は温度上昇だけではない。

IPCC評価報告書の第2作業部会の巻の目次項目を見てみる。

地球温暖化の対策として、適応策 (上の「地球温暖化の「予測」の考えかた」のところの図に 書きこんだ記号 (a) ) と「緩和策」(b) だけでは不足であり、 (「意図しない気候改変」である温室効果気体排出に対して) 意図的気候改変が必要だという意見がある。 そのような構想を総称して「ジオエンジニアリング (geoengineering)」あるいは「気候工学」と 言われることがあるが、どちらの語にもそれ以外の意味もありうるので、つかう際には説明が必要だ。 これはおおきく、つぎの2つにわかれる。

(c)はエネルギーコストと炭素の行き先の問題があるのであまり大がかりには実現しないだろう。 (d)は有害な副作用が予想されるので国際的合意を得るのがむずかしいだろう (が、合意を前提としないでわがままに実施してしまう国があらわれるおそれはある)。

(増田は2012-2016年ごろこの問題の議論に参加していて、上記のほかいくつもブログ記事を書いたが、その後、知識をあまり更新していない。)

適応策と「緩和策」の両方を積極的に推進するべきだと思う。

適応策について

緩和策。 中心はエネルギー資源として化石燃料をつかわないことである。 ただし、原子力利用は二酸化炭素排出削減にはなるが、放射性廃物を生産するので、すすめるべきでないと思う。 再生可能エネルギー利用と、エネルギー需要をへらす策が主となる。

今後は、すぐれた経済政策をとってもかならずしも経済成長ができるとはかぎらないことを 前提として、経済が成長しなくても人びとが不幸にならない社会をつくる必要があるとおもう。