「地球温暖化」 (global warming) とは「世界じゅうで気温があがること」だと考えている人が多いかもしれない。 また、ちかごろ、地球温暖化の話は、 「気温が上がった」「その原因は?」「二酸化炭素だ」というふうに導入されることが多い。 1990年代以後は、たしかに 世界平均地表温度 [注] の上昇が見られるから、そのような論法も有効ではある。 しかし、1980年ごろから地球温暖化(の理屈)を知っていた人からみると、この論法だけではまずいと思う。 なぜそう思うのか、すこし展開してのべてみたい。

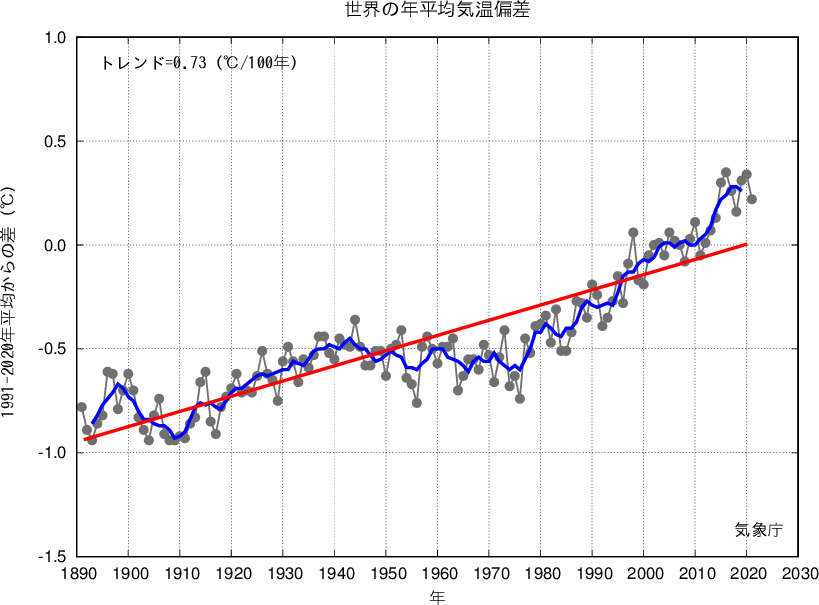

日本の気象庁による世界平均地表温度の毎年の年平均値 (の、1991-2020年の平均からの偏差) のグラフを見よう。 黒い点が毎年の値、青い線は5年移動平均、赤い直線は長期変化傾向 (回帰直線)だ。

いま、この全期間の傾向を見れば、世界平均地表温度の上昇はたしかに起きているといえるだろう。 (そう言いきるには、ノイズのレベルをこえるシグナルであることの評価が必要だが。)

1979年の時点で [注1]、物理に基礎をおいて気候を考える専門家たち (まだ人数は多くなかったが) の集団が、 世界の気温はこれから数十年のうちに上昇するだろうという認識を共有した。 根拠は、大気・海洋の温度を変化させる物理的なしくみについての理論的考察と、 大気中の二酸化炭素濃度が 1958年以来 ふえているという観測事実 (あとで図をしめす) だった。 このとき、「世界平均地表温度が上昇した」という観測事実は、まだなかった。 いまの気象庁のグラフにしめされた1920年代以前の値は、 1980年代以後に過去の観測資料(紙)をほりおこしてわかったもので、 1979年ごろの人が利用できた時系列は、1930年ごろから1979年のすぐ前までだったのだ。

また、グラフのそれぞれの年の点をみると、世界平均地表温度の上昇は、 1998年に高い値をとってから、2014年ごろまで、停滞していたようにみえる。 (1998年の記録をこえたのが2010年だが、2011, 2012年はまた低くなっている。) 2010年ごろ、「地球温暖化は止まった」という説をとなえる人たちがいた。 もし地球温暖化を世界平均地表温度で定義すれば、それも正しいといえる。 しかし、専門家からみれば、地球温暖化をもたらす作用が止まっていないことはあきらかだった。

わたしは、地球温暖化を、「温室効果気体の増加を原因とする気候の変化」、 さらに限定すれば「人間活動起源の温室効果気体の増加を原因とする気候の変化」ととらえるのが よいと思っている。 世界の多くのところで地上気温があがることはその代表的な症状ではあるが、症状はそれだけではないのだ。

ここで導入した用語には、それぞれ説明が必要だ。まず「気候」をわたしがどうとらえているかをのべる。 「温室効果気体」はあとでのべる。

「気候」は「気象」と関連があり、さす対象もいくらかかさなっているけれど、おなじ意味ではない。 (外国語からの翻訳の本の題名などで、「気候」とするべきところが「気象」となっていることがたびたび あって、残念に思っている。)

「気候」という用語の意味は、専門家のあいだでも、統一されてはいない。 わたしなりに考えると、大きく3つの意味がある。 それは、知識の発達の歴史を反映している。 新しい意味ができても、古い意味も生き残り、かさなりあってつかわれているのだ。

第1の意味は近代科学より古いもので、 人間社会をとりまく自然環境 (「風土」ともいう) のうちの、大気に関する部分だ。 それぞれの地方の、寒暖、乾湿、風などからなるものごとだ。

第2の意味は近代科学がはじまってからのもので、 気象観測で得られる気温や降水量などの数量 (「気象要素」とよばれることがある) の 数十年間の統計で表現できるような現象だ。 統計は平均値にかぎるわけではないが、平均値がよくつかわれる。 たとえば、気象庁でつかわれる「平年値」は、30年平均値で、10年ごとに更新される (気象庁は、2021年5月19日から、1991-2020年の平均値を採用した)。 気象要素で表現されるもののうち、1日から数日の時間スケールのものは「天気」、 1か月から数年の時間スケールのものは「天候」で、 数十年以上の時間スケールのものが「気候」だ。 (ただし、英語では、「天候」にあたるものも climate にふくめる。)

第2 (あるいは 第1) の意味の気候が変動・変化するしくみを考えるようとすると、 話は大気のうちで閉じない。 大気よりも大きな質量をもつ 海洋や 雪氷 (氷河・積雪・海氷など) の変化をいっしょに考えないといけない。 そこで、1970年代に、大気・海洋・雪氷・陸面をあわせた「気候システム」という考えかたができた。 「気候」の第3の意味は、この「気候システム」の状態だ。

なお、気候の「変動」と「変化」は、人により、また場面によって、区別することとしないことがある。 ここでは区別しない。

わたしは高校の選択科目がふえた年に入学し、「地学」に時間をかけた教育をうけた。 高校の先生は地質を学んだ人だったが、天文も気象もおしえていた。 わたしは、運よく、1年半のあいだ専門学科をしぼらなくてよい大学に入学できた。 漠然と地学をやりたいと思ったら、 その大学の地学のコースは (天文を別としても) 「地球物理」「地質・鉱物」「地理」が別々にあって、どれかにきめなくてはいけないのだった。 まよったすえに、地球物理をえらんだ。

わたしは、統一された地学コースがないことを残念に思ったし、いまも思う。 しかし、教育カリキュラムをひとつにまとめるのはむずかしいこともわかった。 極端化していえば、「若くてからだをよく動かせるうちに野外を歩く経験を積め」という指導方針と 「若くてあたまがやわらかいうちに数学の思考訓練をせよ」という指導方針とは両立しがたいのだ。 (わたしは、数学寄りの教育課程に所属しながら、両方にまたがる勉強をしてきたつもりだ。 しかし、野外調査については指導できるほどの専門家になっていないし、 数学も (地球物理の卒業生のうちでは) にがてなほうである。)

その大学の学科の歴史をさかのぼると、地球物理学科は物理学科からわかれている。 地質・鉱物は、その大学の学科としては早い段階から「地学科」だったけれど、 学校教育では、動物・植物とあわせて「博物学」とされていたこともある。

近代科学は、わりあい早い段階で、数理物理の伝統と博物学の伝統にわかれたのだろうと思う。 (これはあきらかに単純化した議論で、地球化学などの位置づけができていないのだけれど。) 博物学は、まず多様な物証をあつめて、帰納的に規則性を知ろうとする。 そして、その規則性をもたらした原因はなんだろうとさかのぼって考えていく。 数理物理は、まず世界がしたがっている物理法則を想定する。 (その法則が知られるまでには、博物学的研究によるうらづけがあったにちがいないが。) その法則は、原因から結果にむかう形をしているから、 原因を仮定して、結果をみちびき、それが現実とあっているかを検討する。

数理物理的アプローチは、まず 17~18世紀に、天体力学 (質点または剛体の力学の応用) で成功した。 気象学には、19世紀末ごろから適用 (流体力学と熱力学の応用) がはじまり、20世紀なかばの電子計算機の実用化とともに成果をだしてきた。 地震学をふくむ地球内部物理も、19世紀末ごろから発達してきた。

地学の多くの分野で、観察・観測をおこなう博物学的な学問と、 理論・計算をおこなう数理物理的な学問が別々に発達してきて、 20世紀おわりごろに、別々ではいけないと思う人がふえてきた。 しかしなお、教育カリキュラムをいっしょにできるかは、むずかしい問題だ。

ところが、気象の分野は、近代科学の初期から 物理の圧力や温度の概念の発達といっしょに気圧や気温の観測がはじまったので、 観測をする人も、理論・計算をする人も、同じ気象学の専門集団の中にいた。

気象観測がはじまってからの時代を対象とするばあいは気象学の中でとじることができるが、 それより古い時代の気候を考えるときは、 物証をもたらすのは、地質学や(ふつう自然地理学にふくまれる)地形学の人で、 理論・計算をするのは地球物理学にふくまれる気象学の人、ということが多くなる。 そこで、専門集団をこえて話が通じるようにするために、共通概念を構築することが必要になる。 このことを、地球物理そだちのわたしが 地理学科の教員になって地質学そだちの大学院生をむかえたときに痛感して、 当時の大学院生と共著でつぎの評論を書いた。

まだ全地球規模の気温の上昇の観測事実がなかった 1970年代に 「地球温暖化」のみとおしをもつことができたのはどうしてか。 それは、原因から結果にむかう数理物理的思考にもとづいた数値モデルと、 原因となりうるものとしての大気中の二酸化炭素濃度の観測事実があったからだ。

わたしは、つぎの科学史の本の翻訳にかかわり、「解説」を書いた。 (共訳者となっているが、出版された訳文はおもに熊井さんによるもので、 わたしは内容の専門家のたちばから修正をくわえた。 なお、わたしがこれを訳した動機は、「気候システム」に関する授業をとる学生むけに 補足としてすすめる本にしたかったからで、科学史に深入りしたかったわけではなかった。)

そこから出発して考えをすすめ、2016年に、日本科学史学会の雑誌の気象学史特集に総説論文を書いた。 オープンアクセスになったので、関心のある人は読んでほしい。

ここでは同様な議論をあらためてのべてみる。

19世紀ごろ、おもに地質学・地形学の探検的・博物学的な研究によって、 過去の気候が、現在とはだいぶちがっていたという認識がえられた。

(現在の氷河が岩石をどのようにけずり、はこび、堆積させているかを知ったうえで) 現在は氷河のない大陸にも巨大な氷河がひろがっていた時期があったことがしめされた。 (のちに、第四紀(最近の約2百万年)のうちの氷期・間氷期サイクルの問題と、 地球史のうちの氷河時代・無氷河時代の問題にわかれてくる。)

また、石炭は植物の化石であり、裸子植物やシダ植物の森林が陸を広くおおっていた時代が あったことがしめされた。 (その時代は温暖な時代だと考えられた。いまの知識では、どちらかといえば寒冷と考えられているが。)

そのような気候の変化・変動が、どのような原因によって起こっているかについて、 さまざまな憶測があった。太陽や宇宙に原因をもとめる考えも、地球内部に原因をもとめる考えもあった。

いまから見て生き残っている気候変動原因説は、 19世紀なかばに確立した物理法則である「エネルギー保存の法則」(熱力学の第一法則)にもとづく エネルギー収支の考えによるものだった。

(ここでは便宜上、いまの認識にもとづいてのべる。 1970年代以後に成立した「気候システム」という概念をつかっている。)

気候システムの平均の温度が高いことと、気候システムにたまっているエネルギーが多いこととは、 (かならずというわけではないが、おそらく) 対応している。 気候システムにたまっているエネルギーが (無視できないほど) 変化すれば、 全地球規模の気候が変化するだろう。 (全地球規模の気候が変化する原因がエネルギーの変化だとはかならずしも言えないが、そうである可能性が高そうだ。)

「エネルギー保存の法則」がなりたっている (エネルギーは不生不滅である) ので、 気候システムにたまっているエネルギーの変化は、気候システムにとってのエネルギーの収入と支出の差にひとしい。 気候システムのエネルギー収入は、太陽からくる電磁波 (おもに可視光) を気候システムが吸収することだ。 エネルギー支出は、気候システム自体が宇宙空間にむけて電磁波 (おもに赤外線) を出すことだ。

エネルギーの収入を変える原因としては、太陽が出す電磁波のエネルギーの変化と、 気候システムが太陽光を吸収するわりあい (逆に言えば、反射するわりあい) の変化がある。

エネルギーの支出を変える原因として、大気中で赤外線を吸収する物質の量の変化がある。 赤外線を吸収する物質は、赤外線を射出する物質でもある。 このような物質がふえると、地表面から出た赤外線が宇宙空間に出ていくまでに、 吸収・射出がくりかえされる回数がふえる。 出ていく放射が同じならば、このような物質が多いと、地表面温度や、地表面のすぐ上の気温は、高くなる。 (放射収支は、わずかな差はありうるがだいたいつりあっているので、 太陽放射の吸収がかわらなければ、出ていく放射もほぼかわらないだろう。) 大気中の赤外線を吸収する物質が地表面温度を高めるはたらきに「温室効果」という名まえがついている。 その物質を「温室効果物質」という。 そのうち気体であるものを「温室効果気体」または「温室効果ガス」という。 1原子分子の Ar や、対称な2原子分子である N2、O2 などは、 赤外線を吸収・射出する能力がとぼしく、温室効果気体ではない。 3原子以上の分子が温室効果気体としてきいてくる。 (非対称な2原子分子、たとえば CO でもよいのだが、量的にすくない)。

地球大気の気体成分のうちで、温室効果にいちばんきいているのは、水蒸気 (H2O)だ。 しかし、水蒸気は、海があるもとでは、気温が高くなるほど、海から供給されて多くなる。 水蒸気量は、気温とともに変わる量であって、気温の変化にとって外因ではない。 水蒸気が温室効果をもつことは、温度変化にとって正のフィードバックとしてはたらく。

地球大気の温室効果気体のうちで、外因とみなせて、いちばん重要なのは、二酸化炭素 (CO2)だ。

このあたりの理屈は、わたしはなんども書いていますが、最近の出版物では、つぎの本の第2章・第3章に書きました。

地球大気が温室効果をもつという認識をさかのぼると、 1824年, 1827年のフランスのフーリエ (Fourier) の著作がある。 【フーリエは、熱伝導を微分方程式で表現することによって物理にも数学にも貢献した人で、 数量を三角関数に展開する「フーリエ展開」も熱伝導問題をとく過程で考えられたものだ。】 まだエネルギー保存の法則は確立していなかったが、「熱収支」の考えで、 地球が太陽の光を吸収して熱を得て、見えない光のようなもの(のちにいう赤外線)で熱を失うと考えた。 「温室」ということばはつかわなかったが、ガラス板をはめた実験器具との類推をしたことはある。 大気のどの成分が地球放射(赤外線)を吸収するかは考えなかったようだ。

どの気体が赤外線を吸収するかは、イギリスにいたアイルランド人のティンダル (Tyndall) がしめした。 ティンダルは、氷河の野外観察や、大気中の(雲粒をふくむ)微粒子による光の散乱の研究でも知られるが、 室内実験で、水蒸気や二酸化炭素や炭化水素が赤外線を吸収することをしめし (論文 1861年)、 とくに水蒸気が気候の変動にとってだいじだろうと考えた。

(それよりすこしまえに、アメリカ人女性のフット (Foote) が、 二酸化炭素が放射を吸収することを報告しているが (1856年の学会で発表、雑誌記事で紹介された)、 太陽放射との波長帯の区別ができていなかったようなので、 「二酸化炭素の温室効果の発見者」とみなしてよいかは疑問がのこる。)

1896年に、スウェーデンのアレニウス (Arrhenius) が、 大気中の二酸化炭素濃度が現在の2倍の気候は、現在よりも 5℃ぐらい温度が高くなるという 計算結果をしめした。 これは、エネルギー保存則にもとづく定常状態の計算で、 空間的不均一を考えない「0次元モデル」だが、大気と地表面とを区別はしていた。 二酸化炭素の赤外線吸収特性は、ドイツのパッシェン (Paschen) による実験研究や、 アメリカのラングレー (Langley) による太陽や月の観測などにもとづいた。 アレニウスは、物理を学んだ人で、化学の酸と塩基の理論でよく知られるが、 地質や天文などの科学者との議論もよくした (土曜日に談話会をしていたそうだ)。 そして、人間が石炭をもやして大気中の二酸化炭素をふやしていることに気づいた。 しかし、排出量がふえるのには何世紀もかかると思ったし、 温暖化はよいことだろうと思っていた。 だから、「アレニウスが地球温暖化を警告していた」とはいえない。

アレニウスは 1908年に「宇宙の進化」とも訳せるような題名の科学解説書を書いている。 そのなかで地質時代の気候にふれ、気候を変化させた原因として二酸化炭素をあげている。

宮沢賢治の『グスコーブドリの伝記』(1932年) は、あきらかにアレニウス (おそらく上記の本) の影響をうけている。 [わたしのエッセイ]

1938年に、イギリスの蒸気機関工学者 カレンダー (Callendar) が、 化石燃料由来の二酸化炭素による気温の上昇はすでにおきていると、観測データの解析結果をそえて、論じた。 今からみると、この時点までの観測データからそれが主張できるかどうかは不確かだが。

二酸化炭素による温暖化は、気象専門家の多数の共通認識にはならなかったが、 関心をもちつづけた人はいた。

第二次世界大戦後、分子による赤外線吸収・射出についての知見は、(一部は軍事研究のおかげだったが) 量子力学にもとづく理論と、室内実験によって、ずっと精密になった。 ただし、そのまま地球大気の計算につかおうとすると計算量が多くなりすぎる。 気象学的応用に適した近似計算方法を開発した人のうちに、日本の東北大学の 山本 義一 がいる。 1950年代、まだ日本の大学には電子計算機がなく、山本はグラフの面積をはかる方法をつかった。 山本は二酸化炭素の増加による温暖化を予想し、いくらかの計算をはじめていた。

化石燃料起源の二酸化炭素のどれだけが大気にとどまり、どれだけが海と陸に行くかが謎だった。 大部分が海に行くので大気中の濃度はあまりかわらないだろうと考える人もいた。

1957-58年、「国際地球観測年 (International Geophysical Year, IGY)」が実行された。 この機会に、はじめての人工衛星 (ソ連のSputnik、アメリカ合衆国の Explorer) がうちあげられた。 日本が国家事業としてははじめて南極観測をしたのもこのときだ。 このとき、アメリカ合衆国の Scripps 海洋研究所の Revelle のもとで、キーリング (Keeling)が、 ハワイ島のマウナロア山と、南極点で、二酸化炭素濃度の観測をはじめ、 担当機関はかわったが、今もつづいている。

そのグラフを見よう。 単位の「ppm」は、大気の分子 百万個のうち何個が CO2 であるかということである。 (最近、世界平均の二酸化炭素濃度が 400 ppm をこえた。マウナロア山の観測値はそれよりやや高い。)

季節変化があり、陸上生態系とのやりとり (植物の光合成と有機物の分解) によるものと考えられている。 (季節変化の振幅は観測場所の緯度によってちがう。)

それとともに、上昇傾向が、1963年ごろにはすでにあきらかだった。 推測される原因は、人間の (工業などの) 活動が化石燃料 (石炭・石油・天然ガス) をもやしていることである。 化石燃料由来の二酸化炭素の約半分が大気中にとどまり、約半分が海または陸に行っている。

大気中の二酸化炭素濃度への人間活動の影響には、 このほかに、土地利用改変 (森林伐採をふくむ) によって大気と陸上生態系とのやりとりを改変することがある。 ただし、化石燃料にくらべれば副次的なものといえる。

話は第二次世界大戦直後にもどる。 大戦中のアメリカ合衆国で、電子計算機が開発された。 戦後すぐに、それの応用として、数値天気予報の研究がはじめられ、いちおうの成功をおさめて (その研究チームの主力となった人が Charney だった)、 1955年ごろには、天気予報現業にとりいれられはじめた。 それと並行して、数値天気予報と同様なシミュレーションを長期間つづけることによる 気候シミュレーションの研究がはじめられた。 そこに、日本 (その多くは東京大学) で学んだ気象学者たちが採用された。そのひとりが 真鍋 淑郎 (Syukuro Manabe) だった。

短期の天気予報はおもに流体力学の問題だったが、 気候シミュレーションではエネルギー収支のほうが重要で、 放射の吸収・射出をしっかり計算する必要があった。 真鍋は大気の鉛直1次元モデルをつくり、 二酸化炭素や水蒸気やオゾンによる放射の吸収・射出を計算にいれて、 世界平均の気温の鉛直分布を再現した。 ただし対流圏の気温は放射だけでなく対流の効果を入れる必要があり、 ひとまず、対流が起こるならば気温減率が一定値 (6.5 K/km) になると仮定して計算した。 (Manabe & Strickler 1964 の論文)。[図]

アレニウス以来、二酸化炭素濃度2倍の気候と1倍の気候 (それぞれ定常状態) のあいだの 温度差はどれだけになるかという問題があった。 ここでは「二酸化炭素倍増への定常応答」とよぶことにする。 その答えは、0次元モデルではさだまらなかったが、 真鍋の1次元モデルによれば 2.3 ℃ となった。(Manabe & Wetherald 1967 の論文)。 (ただし、これは、水蒸気量が気温とともに飽和比湿に比例してふえる (相対湿度一定)という 仮定をおいた結果である。水蒸気量が変わらないとすれば 1.2 ℃ぐらいになる。) [図]

気候の「変化」の問題としても、二酸化炭素のような温室効果物質がふえれば、 いわば大気が赤外線の目でみて不透明度がつよまると考え、 対流圏では高いところほど温度が低いこととくみあわせると、 定常状態から非定常をへてつぎの定常状態へのうつりかわりとしての「温暖化」が おこるだろうといえる。 真鍋による講義の図をもとに増田が説明のためにつくった図をつけておく。 [図]

真鍋の本業は、大気の運動とエネルギー収支の両方を表現した 3次元の「大気大循環モデル」だった。 それができたので、二酸化炭素倍増への定常応答を計算してみると、 世界平均地上気温の差としては、2.9 ℃となった。(Manabe & Wetherald 1975 の論文)。 同じ研究プロジェクトではあるが、1次元モデルと3次元モデルという、だいぶちがった方法で、 あまり大きくちがわない結果が出た。 【値がやや大きいのは、この3次元モデルでは積雪と海氷が変化しうるようになっていたので、 雪氷の太陽放射反射率が高いことが正のフィードバックとしてきいたからだと考えられる。】

他の研究者の結果も、近いものになった。 大きくはなれた値を出していた研究については、仮定に欠点があることを指摘できた。 (Schneider 1975 が定常応答を計算した複数の研究を比較している。 Rasool & Schneider (1971) は小さな値をしめしたが、成層圏についての仮定がうまくなかった。) 1970年代後半には、NASAの研究所 GISS の Hansen たちも大循環モデルによる研究をはじめ、 二酸化炭素濃度を変えた実験もしていた。 その暫定的結果も知ったうえで、Charney委員会は、 二酸化炭素倍増への定常応答は 1.5℃~4.5℃ の間だろうと結論し、 二酸化炭素濃度がふえつつあるので (ほかの重要な気候変動要因がきかなければという条件つきだが) (当時の) これから数十年のうちに温暖化がおこるだろうという見通しをのべたのだった。

1980年代ごろに、いろいろな研究がすすんだ。

その結果、(当時の) 今後百年ぐらいの気候の変化は、 (太陽活動の大きな変化、火山の大きな噴火、天体の地球への衝突、全面核戦争などの 予想困難な事件がなければ) おもに二酸化炭素の増加による、 温暖化 (世界平均地上気温が上昇することをおもな症状とする変化) になるだろうという、 専門家の相対多数の認識がえられた。

真鍋さんは、最近、もと部下の Broccoli さんとともに、 これまでの仕事をまとめる本を出している。(日本語版 2022年6月出版予定)

真鍋さんの仕事について、増田はつぎのようなものを書いた。

1980年代なかば、スウェーデンの大気科学者 Bolin (のち IPCC初代議長) ほかのよびかけによって、 気候自体のほか、生態系、農業などの専門家が、予想される温暖化の影響の検討をはじめた。 つぎの本が出ている。

そして Bolin たちは、国連に、科学的知見を政策に反映させるしくみをつくるよう働きかけた。

それを受けて、1988年に、WMO (世界気象機関) と UNEP (国連環境計画) のもとに、 IPCC (気候変動に関する政府間パネル) がつくられた。 IPCCのウェブサイトは https://www.ipcc.ch で、その報告書本文 (英語) はそのウェブサイトから 公開されている。

IPCCは、(1) 1990, (2) 1995, (3) 2001, (4) 2007, (5) 2013-2014, (6) 2021-2022年に 評価報告書を出している。

わたしは (残念ながら) 最新の第6次報告書の内容をまだ検討できていない。 ここでは、第5次報告書 (図の画像ファイルも公開されている) から材料をとっている。

科学者 と IPCC と 国際政治との関係については、つぎのブログ記事および『科学史事典』にわたしが書いた「地球温暖化」の項目を見てほしい。

1970年代なかばから1990年までのあいだには (そして1990年代にも)、世界平均地表温度の上昇があきらかにみられた。 (いまから考えると、温室効果の強化による温暖化と、 自然変動とおもわれる数十年規模変動とがかさなっていたようだ。) また、過去の観測値のほりおこしもおこなわれ、約百年間の気温上昇があきらかになった。 その事実があったことが、地球温暖化が政策課題としてとりあげられるために必要だったのかもしれない。

IPCC ができてからの科学の進展は、地球温暖化の対策に関することが大きいと思うが、 自然科学に話題をしぼると、つぎのことが重要だと思う。

気候の変化を予測しようとしても、将来の人間活動まで予測することはむずかしい。 そこで、将来の人間活動については仮定をおいたシナリオを複数つくって、 それぞれについて二酸化炭素などの排出量シナリオをもとめ、 そこから炭素循環のモデル計算で大気中の二酸化炭素などの濃度シナリオをもとめ、 それをあたえて気候モデル (大気・海洋大循環モデル) でシミュレーションがおこなわれた。

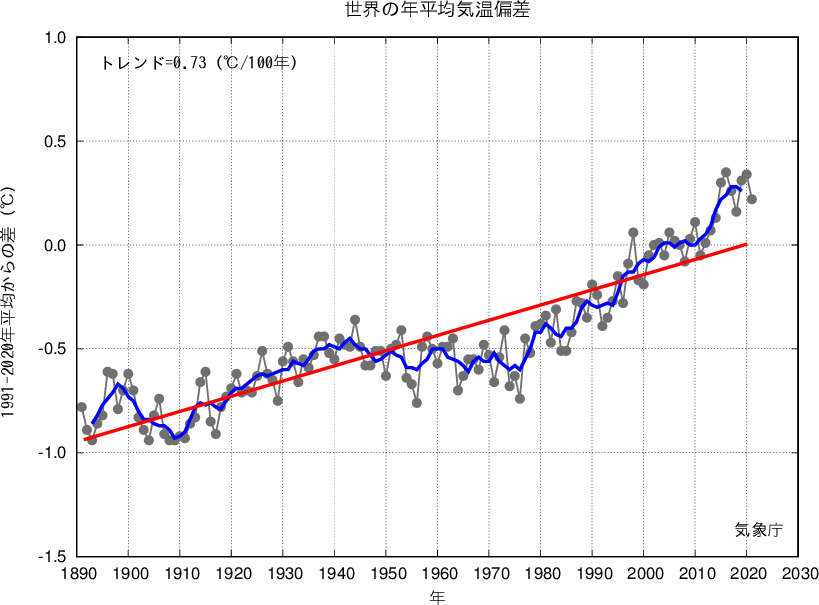

IPCC 第5次評価報告書 (2013-2014年) には、 RCPという4つの濃度シナリオの組にもとづいた気候シミュレーションがとりあげられた。 あたえた要素は二酸化炭素だけではないが、二酸化炭素濃度のグラフ [IPCC 第5次評価報告書 第1作業部会 図6.25 の部分] をしめしておく。

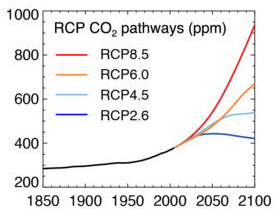

つぎの図 [IPCC 第5次評価報告書 第1作業部会 図6.25 の部分] に、この4つの濃度シナリオからそれぞれ逆算された、化石燃料からの二酸化炭素排出量の 時系列がしめされている。(濃度のグラフが小さくそえられている。)

21世紀中に濃度が減少しはじめる RCP 2.6 を達成するには、排出量を21世紀後半に正味ゼロにしないといけない。 2100年まで (延長すればさらに長期に) 濃度があがりつづけるRCP 8.5でも、排出量は21世紀後半に頭打ちになっている。

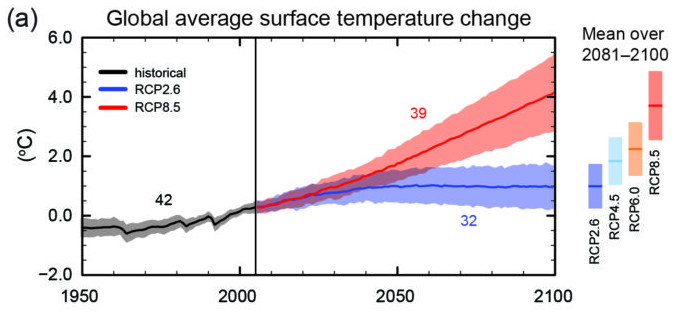

つぎの図 [IPCC 第5次評価報告書 第1作業部会 政策決定者のための要約 図7 (a)] に、RCP 2.6 と 8.5 のシナリオにもとづく予測型シミュレーションで得られた 世界平均地上気温 (1986-2005年の平均からの偏差) の時系列の概略がしめされている。右端に RCP 4.5 と 6.0 もあわせて 2081-2100年の状態がしめされている。 同じシナリオをあたえて多数の研究機関のモデルによるシミュレーションがおこなわれており、 図の帯の幅は結果のモデル間のばらつきをしめすものである。

人間活動による化石燃料の燃焼がつづくと予想されるので、 今後100年間に、世界平均地上気温の 2~5 ℃ぐらいの上昇が予想されている。 この幅の約半分は、今後の人間社会の態度によって変わりうるものであり、 のこりの半分は、気候システム (とくに雲の変化) に関する科学知識の不確かさである。

今回の授業ではふれなかったが、温度上昇以外の地球温暖化のおもな症状については、別の授業用のページ [地球温暖化とはどんな気候の変化か]も参照してほしいい。

提出方法は eメールとします。 成績をつけるとき (正確な日付は未定) までに届けば有効としますが、 なるべく2週間後の6月8日までに提出してください。