気候はいろいろなとらえかたをすることができるが [気候システム論:気象・気候・気候変化に関するいくつかの概念]、 1年よりも長い時間スケールの気候の変動・変化を考えるには、 大気・海洋(さらには雪氷・陸面水文)をあわせた「気候システム」を考える必要がある [気候システム論:気候システムの概念図]。

気候に関する数理モデルのうちには、 空間的不均一を無視した0次元モデルや、 時間変化を無視した定常モデルもあり、 そのような単純な構造のモデルが適した課題もある (あとの回 [グローバルなエネルギー収支の0次元・1次元モデル]などを参照)。 しかし、定量的な気候予測には、 「大循環モデル」とも呼ばれる種類の気候モデルが使われることが多い。 これは、 大気や海洋の3次元の場の流れの速度(大気の場合は風速)・温度・圧力・湿度や塩分を 時間変化を追う形で計算するものである。 大気の大循環モデルは、 前に述べたように、 数値天気予報モデルの全球規模のものと同じものと言ってよい [気象・気候モデルの基本的構成] [気象の数値予報でのモデルの使われかた]。 海洋の大循環モデルも基本的には同様な構造をもつ。 気候の変化のシミュレーションには、 大気海洋結合大循環モデル、 つまり大気大循環モデルと海洋大循環モデルを結合したものが使われる。 (実際には大気と海洋のほかに陸面水文や積雪・海氷のモデルも結合されている。)

【「大循環モデル」という表現は歴史的慣例による。 「大循環」(general circulation)という表現は 気象の数値シミュレーションが始まる前からあった。 これは、大気または海洋の流れの全地球規模のパタンのうち基本的と思われる特徴を さすものだと言ってよいだろう。 たとえば「地上付近の風が、低緯度では東風(貿易風)、中緯度では西風(偏西風)である ことが多い」という特徴である。 大気の大循環 [気候システム論:大気の大循環] のうち、低緯度の部分の基本的構造はハドレー(HADLEY)循環であり、 その特徴は、時間平均、東西全経度平均してしまった南北・鉛直2次元定常モデルでも 再現することができる。 もし大気全体がそうだったら「大循環モデル」は2次元定常モデルをさすことになった かもしれないが、そうはならなかった。 中緯度の部分の主役は、 西風の中を移動する気圧の谷あるいは温帯低気圧である。 たとえ、ほしいのが時間平均、東西全経度平均した特徴だとしても、 その数量は、時間変化と各時刻の東西方向の不均一とを表現できるモデルでないと 再現できない。 そこで、「大循環モデル」は、空間3次元で時間変化も明示的に表現するモデルを さすことになった。】

【最初の大循環シミュレーションといわれるのは

PHILLIPSが1956年に発表した研究である

(有賀 2008に紹介がある)。

これは準地衡風渦度方程式で温帯の大気を表現したモデルによるものだった。

Primitive方程式を使った全球の大循環モデルの開発は、

1960年ごろからアメリカ合衆国で、

NCARの笠原・WASHINGTON、

GFDLのSMAGORINSKY・真鍋、

UCLAのMINTZ・荒川の各チームによって始められた。

(大循環モデルの歴史については、

WEART氏によるThe Discovery of Global Warming

のweb版http://www.aip.org/history/climate/のうちの

「General Circulation Models of Climate」と、

そこから参照できる文献やウェブページを見てほしい。

なお、増田(1991)は科学史的記述をねらったものではなく、

若気の至りで書いたもので恥ずかしいところもあるが、

大循環モデルの歴史の概略としても参考になるかもしれない。)】

現代(21世紀初め)の人類が対策をせまられているのは、 「主として人間が化石燃料を燃やすことによって排出された二酸化炭素によって 大気の温室効果が強化され、気候が変化する」 という問題(いわゆる地球温暖化)である [気候システム論:(いわゆる)地球温暖化]。 これは、自然環境(大気・水圏および生態系)と人間社会とからなる 地球システムの問題ということもできる。 [気候システム論:地球トータルシステムの概念(島津)とそれに関する議論]を参照。 このうち大気・水圏の部分には、 力学を含む物理的プロセスのほか、 化学成分の変化がある。 (ただし、水の相変化と質量移動は、便宜上物理的プロセスに含めることが多い。) ところが、大気中の二酸化炭素の変化は、地球上の生態系の働きによるところが大きい。 そこで、大気・水圏の化学プロセスと、生態系の大局的な働きをあわせて、 「生物地球化学サイクル」(biogeochemical cycle(s))としてとらえるようになった。 [気候システム論:地球システムの流体・生物関係のプロセス]。 この図で、大気(対流圏)と海洋をそれぞれ2つの箱に分けて書いてあるのは、 連続した地球システムの認識としては望ましいことではないが、 科学の専門分科が分かれていることを反映している。

最近、物理的気候システムと生物地球化学サイクルとの両方を直接的に表現する モデルが開発され、「地球システムモデル」と呼ばれている。 これを使った予測型シミュレーションも行なわれるようになった。 ただし、とくに生態系の部分については、まだ技術は確立したとはいえず、 今後も大きく変わるかもしれない。 今のところ、気候の予測型シミュレーションの主役は、 物理的気候システムを表現する大気海洋結合大循環モデルだと言えるだろう。

地球温暖化に関する大気海洋結合大循環モデルによる最初のとりくみは、 定常応答(steady state response)実験と呼ばれるものである。 (「平衡応答, equilibrium response」という表現のほうがよく使われるのだが、 ここでいう「平衡」は熱力学でいう「平衡」ではなく「定常状態」なので、 わたしは「定常応答」という表現を使うことにしている。) ひとつの世界では、大気中のCO2濃度が300 ppmで一定だったとする。 もうひとつの世界では、その2倍の600 ppmで一定だったとする。 それぞれの世界のシミュレーションを行なうと、気温は時間とともにゆらぐが、 数十年平均した気温どうしの間には意味がありそうな差が見られる。 この差はCO2濃度を変えたことに対する応答だと考えられる。 ここで「変える」という表現をしたが、それは同じ世界の中の時間に伴う変化ではない ことに注意してほしい。 CO2濃度倍増に対する全球平均地上気温の定常応答は、 1979年の報告書で1.5〜4.5 Kと見積もられた。 たまたまではあるが、今でもこの数値は変更しなくてよい。 幅が狭まっていないのは、おもに、温暖化に伴う雲の変化 (鉛直にのびる雲がふえるのか、水平にひろがる雲がふえるのかなど)に 関する知見がまだ不確かだからである。

現実の気候の変化は、 それぞれの時点でのCO2濃度に対する定常応答をつないだ時系列よりは 遅れると考えられる。 おもに、海が大きな熱容量をもっていて暖まるのに時間がかかるためである。 この遅れを見積もるため、 まず、理論的にわかりやすいCO2濃度の時系列を与えて、 それに対する気候の時間とともに変化する応答(過渡的応答, transient response)が どうなるかを見るシミュレーションが行なわれた。

[気候システム論:定常応答と、海洋による遅れ]で紹介した SPELMAN and MANABE (1984)の実験は、 そのうちでも早い研究例で、 海陸分布は理想化されており、季節変化も省略されていた。 CO2濃度は、300 ppmからその4倍に突然変わり、一定値を保つと仮定した。 その結果を、CO2濃度を4倍にしたときの定常応答と比較した。 CO2濃度を変えてから25年後の状態を見ると、 大気と海洋表層(深さ約500mまで)の温度の上がりかたは定常応答と似た形をしており その約70%に達しているが、海洋深層はほとんど温度が上がっていない。 このことから、「気温は海洋表層の水温とともに変化するので、 温室効果物質濃度の増加に対して数十年遅れる」と考えられる。

そのあと行なわれた過渡的応答の実験には、 CO2濃度を毎年(相対比)1%ずつ複利でふやす形で与えたものもある。

1980年代なかばに、 地球温暖化は人間社会にとって重要な問題だという意識が広まった。 少なくとも関連分野の研究者の間では、 BOLINほか(1986)の本が ICSU(国際学術会議)の環境問題科学委員会(SCOPE)の報告書として出されたのが きっかけだったと思う。 続いて、1988年に、国連(詳しくはUNEPとWMO)のもとに、 IPCC (気候変動に関する政府間パネル)が設立され、科学的知見をまとめるようになった。 [気候システム論:IPCCについて]。 IPCCは2007年に第4次報告書(AR4)を出した。

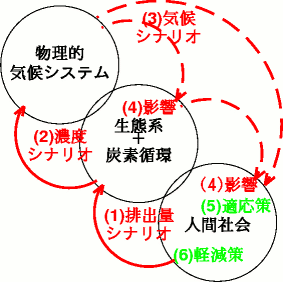

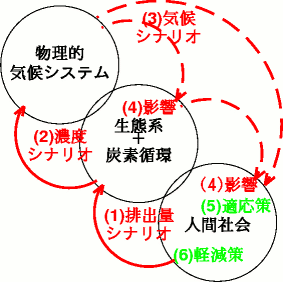

IPCCの第2次から第4次でいちばん重視された(広い意味の)気候予測は、 英語では(predictionではなくて) projectionと呼ばれている。 政策決定のためには、気候変化を予測(predict)することが望ましいのだが、 気候変化の要因のうちには、人間社会の意思決定に依存する部分もある。 仮に予測したことによって意思決定が変わることはないと仮定できるとしても、 人間社会の将来に関する科学的予測の精度は低い。 そこで、社会の発展に関してはありうる複数のシナリオを考え、 それぞれのシナリオを前提として気候変化の予測型シミュレーション(projection)を行なう。 その結果を、気候変化が生態系や社会におよぼす影響の評価を考える材料にする。

もう少し詳しい手順を、先に述べた[気候システム論:地球トータルシステムの概念(島津)とそれに関する議論]の図3をもとに、 「大気・水圏」は物理的気候システムだけにし、 生物地球化学サイクルとくに炭素循環を生態系と同じ箱に移動させた図をもとに説明する。

この成果をふまえ、IPCC第5次に向けて、次のようなことが検討されている。

[[2009年4月、7月補足]

国際的には、CMIP3と同様でもう一段大がかりなCMIP5が計画されている。

(番号4は、とばされたという話と、CMIP3に続く地味な活動をさすという話がある。)

日本での取り組みとしては、「革新プログラム」

(http://www.jamstec.go.jp/kakushin21/ (2010年4月URL変更))がある。]

http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bulletin/phs/にある。

http://www.icsu-scope.org/downloadpubs/scope29/index.html

から公開されている。

これのまとめ(executive summary)の日本語訳(1989年の授業のために用意したもの)を

2009年4月に

[ここ]に置いた。(アクセス制限あり。読みたいかたはご連絡ください。)http://www.ametsoc.org/の

"BAMS Online" のところからたどれるところから無料配布されている。]