それぞれの読書ノートの中でいくつか他の本も紹介した。

天気現象の予測には、物理法則 (質量保存、エネルギー保存、運動方程式)に基づく数値モデル (「数値予報モデル」)が有効である。 (これは、実際にやってみてわかったことであり、自明ではなかった。)

気候のシミュレーションに使われる大気大循環モデルは、 数値天気予報モデルと基本的に同じものである。 また、海洋大循環モデルも、水と空気の違いはあるが、 同じような考えで構成されている。

ここでいう物理法則は、 基本的には古典物理学、 おもにそのうちのNEWTON力学である。 物理学では、20世紀初めに、古典力学は正確ではなく、 もっと正確には相対論と量子論を考慮しなければならないことがわかった。 ただし、相対論は光の速さに比べて無視できない速さで動くものを扱う場合、 量子論は分子レベル以下のミクロな現象を扱う場合には必要なのだが、 日常あるいは気象の時空間スケールでは古典物理はじゅうぶんよい近似である。 ただし、大気分子による電磁波(光・赤外線など)の吸収・射出 (気象学用語でいう「放射過程」)の理解や計算の基礎としては、量子力学 (むしろ化学科で扱う量子化学)が必要である。

大気・海洋・雪氷・陸面の間には相互作用がある。 気候変動を考えるうえでは、それらをあわせた「気候システム」を考える 必要がある。 [気候システム論:気候システムの概念図] [気候システム論:気象・気候・気候変化に関するいくつかの概念]

数か月の「季節予報」の場合も、 海洋の少なくとも表層(深さ数百メートルまで)の変化を考慮に入れなければならない。

しかし、数日までの天気予報に関しては、 海洋は系の外と考え、海面水温を境界条件として与えて大気の状態を計算するのがふつうである。 陸は海よりも1日程度の変化に寄与する熱容量が小さいので、 陸面温度は予測対象に含めなければならない。 土壌水分も予測対象に含めることが多くなってきた。

大気には窒素・酸素のほかさまざまな微量成分がある。 微量成分(たとえばオゾン)の量や濃度に関心がある場合には、 化学反応に寄与するさまざまな成分を考慮したモデルが必要になる。 しかし、大気の運動と温度を予測するのが目的であれば (そして成層圏のオゾン量は与えられたものと考えてよければ)、 大気は、水蒸気とそれ以外の2成分系とみなすことができる。 水蒸気以外の部分を「乾燥大気」ということがある。

海水は、水とそれ以外の成分の2成分系とみなすことができる。 水以外の成分をまとめて「塩」という。 「塩分」は、(厳密な定義ではないが) 海水の質量に対する塩の質量の比と考えてよい。

気象(・海洋)モデルは、ふつう「2」の立場をとる。 つまり、地球とともに回転する座標軸を考え、 それに相対的な運動を風(や海流)として認識する。 位置は、地球に対する位置関係で定義されるので、 それを指定するには、 標準的な地理座標である緯度・経度・(海抜)高さを使うことができる。

【「地球の自転」として、 大気・水圏も含めた地球全体の平均をとることと、 地球の固体部分(マントル・地殻)の平均をとることが考えられる。 両者の違いは、1日に対して数ミリ秒程度なので、 自転速度の変動自体を論じる場合以外は無視できる。】

物理の運動方程式は「1」の立場で定義されている。 等速直線運動をする座標系ではこれを変える必要はないが、 回転運動は加速度をもつ運動なので、 回転している座標系のもとでの運動方程式には、見かけの力が加わる。

「2」の立場で見たとき働く 見かけの力のひとつは、(地球の自転の)遠心力である。 赤道で最大になる(緯度のコサインに比例する)。 物体の質量に比例し、地球に相対的な速度にはよらないという点で、 性質が重力と同じなので、この力はふつう重力に含めてしまう。 各地点での上下の方向も、遠心力を含めた重力の方向で定義する。

もうひとつは、コリオリ (CORIOLIS)の力である。 物体の質量と、地球に相対的な速度に比例する。 水平の風に働くコリオリの力は、極で最大になる(緯度のサインに比例する)。

「2」の立場で正しく書かれた運動方程式には、 地球に対する相対回転に伴う遠心力は現われない。 (座標軸が流体とともに動くとすれば(座標軸に関して「3」の立場をとれば)現われる。)

座標軸の問題のほかに、 (時間に伴う)変化を論じる対象をどのように設定するかという問題がある。 つまり、「固定した位置で見る(「2」)」か 「流体とともに動いて見る(「3」)」かである。 流体の現象を考えるのには、両方の立場を使いわける必要がある。 習慣として、前者をオイラー (EULER)的、 後者をラグランジュ (LAGRANGE)的な扱いという。 (実際はオイラーもラグランジュも両方の考えかたを使ったらしいが。)

ここでは空間座標系は「2」の立場、つまりオイラー的立場で設定している。 その空間座標を(暫定的に1次元で代表させて) x、時間をtとする。 座標値xとtでの物理量Aの値をA(x,t)のように書き、 数学的には「Aがxとtの関数である」ととらえることにする。 Aを「xを一定としながらtで微分する」ことを∂A/∂tのように書き、 Aのtによる偏微分という。流体の場合、これはオイラー的時間微分ともいう。 この場合、場所は同じだが、そこにある流体は入れかわっている。 同じ流体の「塊」(あるいはparcel=「包み」)を追いかけながら そのAの値を時間で微分することを dA/dtのように書き、Aのtによる全微分あるいはラグランジュ的時間微分という。 運動方程式は動く「塊」について定義されているので全微分を含むが、 モデル計算で扱いやすいのはオイラー的微分のほうである。

動く空気塊の温度が変わらなくても、 相対的に冷たい空気が動いてくればその場の温度は下がる。 dA/dtと∂A/∂tとの違いは、このような「移流項」である。 移流項は、Aの空間的変化(Aの勾配)と、流速(空気塊の位置の時間的変化)とによる。 つまり、

dA/dt = ∂A/∂t + ∂A/∂x dx/dt

x方向の速度をuとすれば、次のように書きかえられる。

dA/dt = ∂A/∂t + u ∂A/∂x

空間1次元の仮定を離れ、 3次元(x,y,z)それぞれの方向の速度を(u,v,w)とすれば、

dA/dt = ∂A/∂t + u ∂A/∂x + v ∂A/∂y + w ∂A/∂z

気象学では(必ずというわけではないが)、 x軸を東西(東に向かうのが正)、 y軸を南北(北に向かうのが正)、 z軸を鉛直(上に向かうのが正)とすることが多い。 対応する風速は、 uが東西風(西風[=東へ向かう流れ]が正)、vが南北風(南風[=北へ向かう流れ]が正)、wが鉛直流(上昇流が正)。

ただし(あとで説明する静水圧のつりあいを前提として) 鉛直座標として気圧pを使うことが多い。p軸は下に向かうのが正。 p座標の世界で鉛直風速に相当するものは dp/dt=ω(オメガ、下向きが正)。

さらに、実際の数値モデルでは、地表面の座標値が時間とともに変化するのを 避けるため、pを変形した座標、 たとえばσ(シグマ) = p / ps (ただしpsは地表面での気圧) などが使われることが多い。

気象を考える際に鉛直運動は無視できない(とくに雲の中では)。 しかし、水平スケール数十km以上の平均値を考える際には、 鉛直方向の運動方程式は、重力と圧力の鉛直勾配とがつりあっている (dw/dt=0である)という式で近似できる ([気候システム論:大気の質量と気圧]参照)。 この近似を使った基本方程式系を、数値予報では「primitive方程式系」という。 音波などの、大気の圧縮性を原因とする現象が表現されないので、 時間ステップを長めにとることができ、 予報対象時間のわりに計算時間が短くてすむ。 (Primitive方程式系では、鉛直速度wは「予報変数」からはずれ、 u, vから「診断的」に求められる変数になる。)

しかし、個々の雲が重要であるような現象を表現したい場合は、 この近似をしない、「非静力学方程式系」に基づくモデルが使われる。

ここではprimitive方程式系の概略を、形が簡単になるp座標系の場合で示す。 予報変数は3次元のu, v, T, qと、2次元の地表面気圧psである。 【[2017-03-27修正] 正負の符号をまちがえていたところがあったので訂正した。 しかし、まだなおしもれがあるおそれがある。】

数値予報モデル・大循環モデル関係者の習慣的用語では、 基本方程式の項のうち、 上で「(*)」をつけた熱源、水蒸気源、摩擦力などの項の値を求める計算を、 「物理過程」(physics)といい、 移流項、コリオリ項、気圧傾度項、断熱項の計算と時間変化項の計算を合わせて「力学過程」(dynamics)という。 温帯での1日程度の短期の数値予報は「力学過程」が支配すると考えてよい (ただし、格子スケールで表現できない鉛直対流も重要なことがある)。 しかし、期間が長くなるにつれて、 物理過程も適切に扱わないと、多数回の予報値の平均値さえ現実からはずれてしまう。

「物理過程」を因果関係に基づいて考えようとすると、 格子のマス目ごとの平均の物理量だけではすまず、 もっと細かいスケールで不均一な値をとる物理量を考えなければならない。 細かいスケールの情報は予報モデルの中では得られないし、 観測でも常に得られるわけではない。 そこで、格子よりも細かいスケールの物理過程が集団として格子スケールの平均量に 及ぼす効果の経験的モデルをつくり、それを数値予報モデルの部品として使う。 この手続きをパラメータ化(parameterization)と呼んでいる。 経験的モデルはふつう、式の形を仮定したうえでその係数(parameter)を 過去の経験に基づいて決めるからである。 このような部分を含むので、数値予報モデルは純理論的モデルではない。 しかし、基本を物理法則でおさえており、経験的モデルは部品として使うだけなので、 純経験的モデルとも違った特徴をもっている。

基本方程式は空間・時間に関する微分を含んでいるが、 多くの場合は、それを有限間隔の差分で近似する。

大気を3次元に細かく分ける。

(たとえば緯度・経度・鉛直σ座標の格子。

気象庁によるイメージ図

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/whitep/1-3-1.html参照。

格子の数の例(JRA25の場合) 緯度320×経度160×鉛直40。

短期数値予報用の全球モデルはもっと細かい。)

それぞれの部分について予報変数の組の値がある。

変数の空間分布の扱いとしては、 差分法(格子点法)のほかに、スペクトル法がある。 これは、数値を、いろいろな波長の波の重ね合わせとして表現するものである。 ただし、実際のスペクトルモデルでは、波表現と併用して格子点表現も使う。

X = (u, v, w, T, p, q) [およそ[格子点数×6]個の変数の組]

dX/dt = f(X, 外部条件)

X(t+Δt) = X(t) + Δt×f(X(t), 外部条件(t))

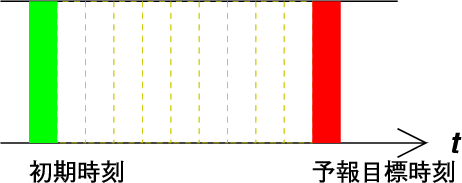

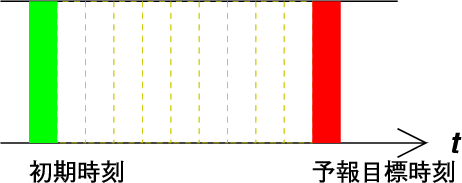

初期時刻のXの値を大気中全部の位置で与えられて

Δt (例、10分)ずつ時間発展を計算

...> 予報目標時刻(例、1日後)のXの値が得られる。

基本構造は大気の場合と同じである。

比湿の代わりに塩分が現われる。

状態方程式は、 海水の密度が水温・塩分・圧力によってどう決まるかの式である。 気体の場合と大きく違う。

物理過程の内容が大気の場合と大きく違う。

水平境界(海岸)を考える必要がある。