増田原図、初出: 町田洋ほか(2003)「第四紀学」 朝倉書店 (図4.1-5)

[補足(2018-06-07)] この本にのせた図には「ロスビー循環」という文字が書き込まれていたが、 その後、この表現は不適切だと考えたので、ここではそれを消した。

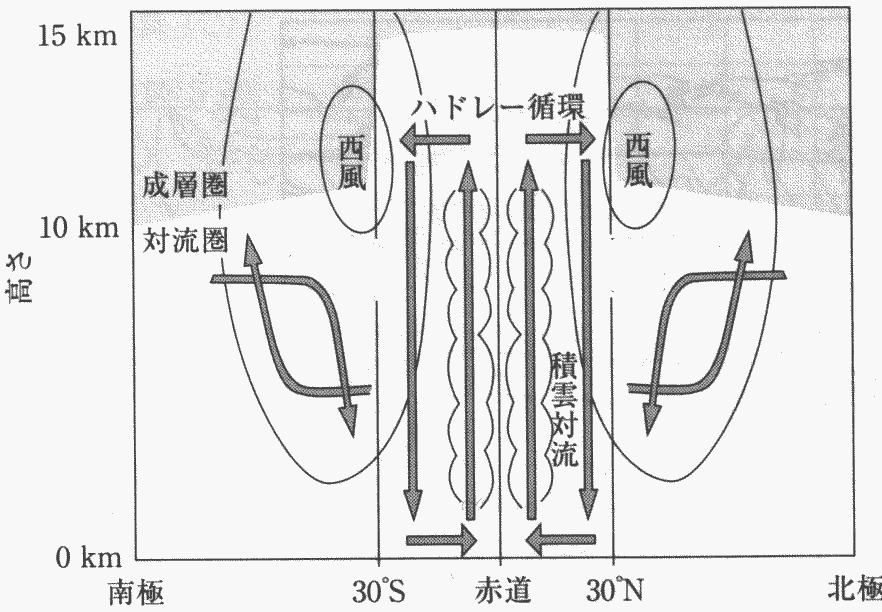

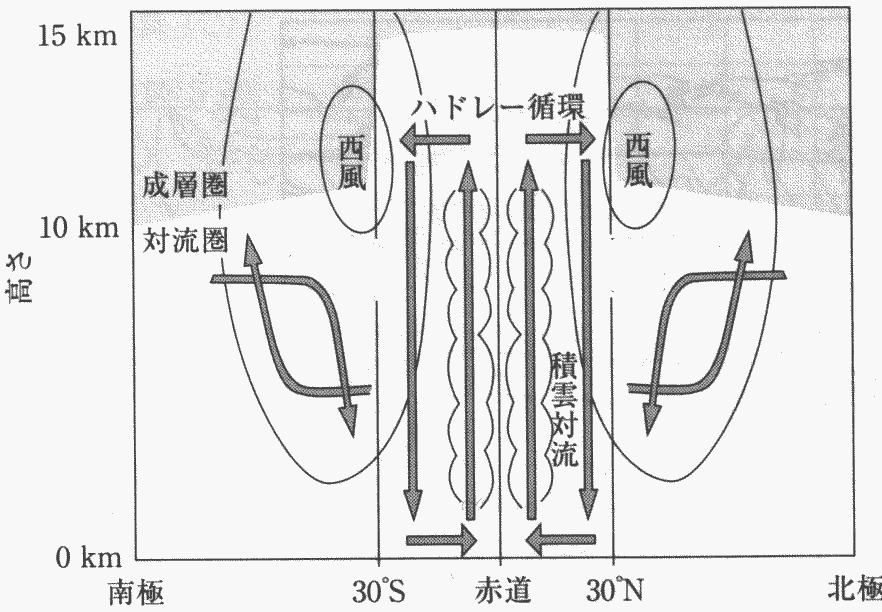

熱帯の大気の南北・鉛直循環は、 赤道付近で上昇、上層を高緯度に向かい、高緯度側で下降、下層を低緯度側に向かう ものである。

地球が自転している効果(コリオリの力と呼ばれる)により、上層では西風、下層では東風になる。 HADLEY (1735年) は下層の東風(貿易風)を説明するために、 (コリオリ以前なので表現は違うが)ほぼこれに近い議論をした。 そこで、この南北・鉛直循環をハドレー循環という。

現実には、下降域は緯度約30度くらいにあり、 ハドレー循環はそれよりも高緯度には達しない。

上昇域は積雲対流が活発な地帯にあたる。 これは実際には季節とともに移動し、夏側の半球に主要な上昇域がある。

ハドレー循環による南北エネルギー輸送は、 時間平均・東西全経度平均した南北鉛直循環による輸送でよく近似できる。 南北方向の風は、上側(地表面付近)で赤道向き、下側(対流圏界面つまり対流圏上端)付近で極向きである。 一方、エネルギーを上下で比べると、 内部エネルギーは、温度に比例する部分、水蒸気に比例する部分、いずれも下側のほうが大きいが、 位置エネルギーは上側のほうが大きく、 合計すると上側のほうが大きい。 したがってハドレー循環は正味で極向きに(緯度30度くらいまで)エネルギーを運んでいる。

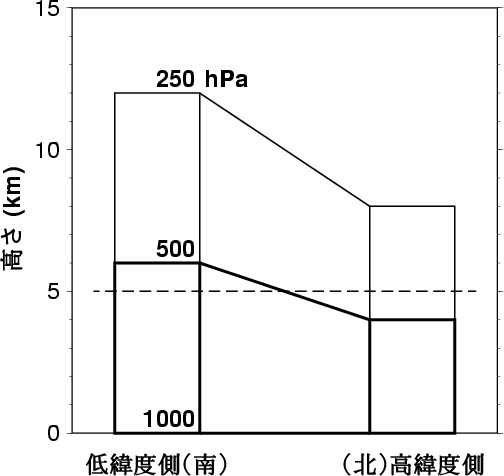

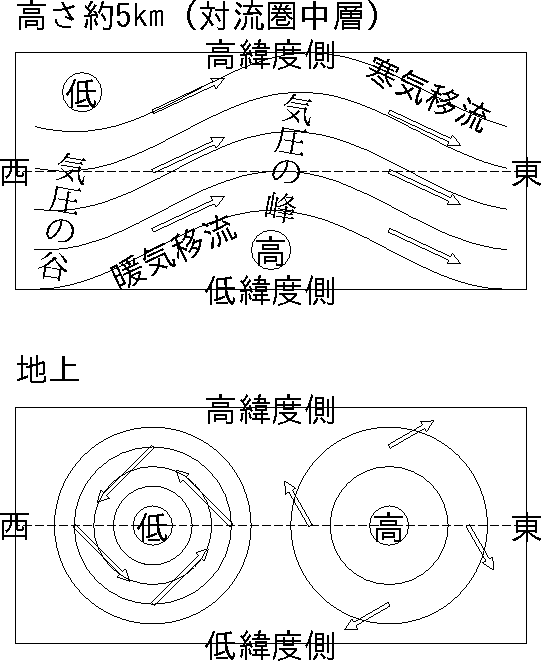

温帯の対流圏中・上部では、南北の温度差に伴って、 低緯度側のほうが高緯度側よりも気圧が高くなっている。 そして、この高緯度側向きの気圧傾度力とコリオリ力がつりあうような西風が吹いている。 (なお、対流圏下部では南北の温度差が大きくても気圧差は小さい。 これは、気圧傾度力とコリオリ力のほかに摩擦力が働くため、 大きな気圧傾度があれば、気圧の高いほうから低いほうへ空気の質量が移動するからである。)

この西風は波打っており、それに対応して気圧の谷・峰がある。 また地上では、「温帯低気圧」と高気圧の構造がある。

ほぼ水平に南北に交換される同じ質量の空気の「塊」について比較すると、 低緯度から来る空気塊(北半球ならば南風)のほうが 高緯度から来る空気塊(北風)よりもエネルギーを多くもっている。 したがって、気圧の谷・峰は全体として低緯度から高緯度へエネルギーを運ぶ。

温帯では、時間平均・東西全経度平均した南北鉛直循環によるエネルギー輸送は、 全体のエネルギー輸送とはむしろ逆向き(赤道向き)になる。 温帯のエネルギー輸送の主役は時間平均すると消えてしまう波なのである。

渦と積雲対流と(暖かい海面からの)水蒸気の供給とが、 相互に維持・強化する形に組み合わさったもの。

「台風」は、熱帯低気圧のうち、北西太平洋で発生し、ある基準以上の 強さになったものをさす。

緯度5--20度付近で発生する。赤道のま上では発生しない(コリオリの力が0だと、上に述べた組み合わせが維持されない)。

発生する領域の外に移動していく。 陸上や温度の低いところに行くと衰える(水蒸気供給が不足する)。

熱帯低気圧は、おそらく地球の大気大循環の不可欠な要素ではない。 しかし、渦、積雲対流、水蒸気の供給のそれぞれは重要である。