気候システム論

地球の水と空気はどこにどれだけあるのか

大気の質量と気圧

圧力とは (厳密な定義ではないがここでの文脈で有効な説明)

物体の境界面、あるいは物体内部に仮想的に考えた面で働く

面積あたりの力を「応力」という。

応力のうち、面に垂直な応力を「圧力」という。

流体(液体や気体)中では、ある場所の圧力は、考える面の方向によらないので、

方向を指定しないで値を考えることができる。

また、流体中では、摩擦が無視できるならば、応力としては圧力だけを考えればよい。

【海面に比べて圧力の大きな深海に持っていったものは、

等方的に圧縮される。上下方向にだけ押されてつぶれるわけではない。】

圧力の次元は力わる面積なので、

その国際単位はN/m2 = kg m-1 s-2であり、

これにPa (パスカル)という名前がついている。

100 PaをhPa (ヘクトパスカル)といい、気象ではふつうこの単位を使う。

ミリバール(mb)は、hPaと同じことである。

- 地球上の大気や海洋の運動を考えるうえでは、

第1に地球の重力が働いている場であること、

第2に自転している地球上にあることが重要である。

ここではまずその第1だけを考える。

地球の重力の働く向きが鉛直下向きである。

大気や海洋の運動にとって、鉛直方向と水平方向は違った性質をもつ。

なお、大気や海洋は地球全体に比べると浅い層なので、

重力加速度 g は一定値(9.80665 m/s2 または 9.8 m/s2)とみなすことが多い。

- 大気や海水は実際には動いているが、

鉛直方向の運動に関して、空間スケール数十キロメートル以上で平均した状態を考える際には、

近似的に静止しているとみなすことができる。

鉛直方向の運動方程式は、重力と圧力による力のつりあいで近似される。

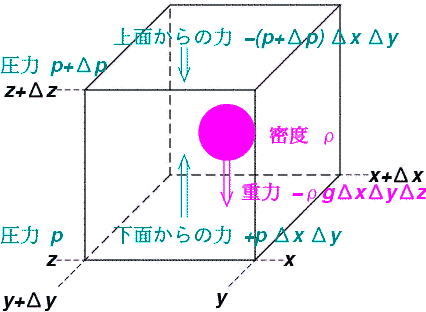

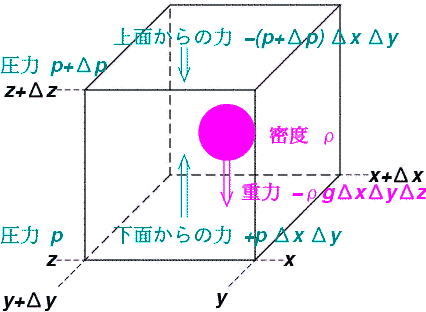

- 一定面積Aの空気の柱を考える(次の図ではA = Δx Δyとした)。

その柱のうち高さzから高さz+Δz (Δはデルタ、Δzでひとつの数値)までの

板のような部分を考える。

板の空気の(平均)密度をρとする(ρはギリシャ文字のロー)。

板の空気には、下向きにρgAΔzの重力が働いている。

ただし、gは重力加速度、ここでは一定値(9.8 m/s2)とみなしてよい。

板の空気に働くその他の力は、板の上面と下面にかかる圧力によるものだけである。

下面の圧力をp、上面の圧力をp+Δpとすると、

下面では上向きにp A、上面では下向きに(p+Δp)Aの力が働いている。

上向きを正として力のつりあいの式(0 = 合力)を書くと、

0 = -ρ g A Δz - A Δp ... (1)

圧力差を含む項目を左辺に移し、Aで割ると

Δp = -ρ g Δz ... (2)

さらにΔzで割ると

Δp/Δz = -ρ g ... (3)。

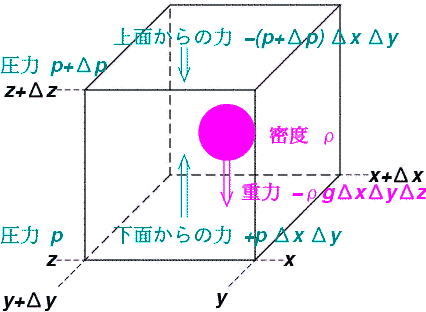

- (2)の式を各層について考えながら、地表面(気圧p = ps)から、

大気の上端とみなせるところ(それより上にある空気の質量が無視でき、

気圧もpsに比べてけた違いに小さいところ。

下の図では「z = ∞, p = 0」と表現した)まで合計する。

(微分積分を使うとすれば、

「(3)式の左辺を微分の形 dp/dz とした(Δz→0の極限をとった)うえで、

その両辺をzで積分する」というべきところである。)

ρの値は各層ごとに違うが、

ともかく、右辺は、単位面積(国際単位系ならば1 m2)の空気柱の

総質量に -g をかけたものになり、左辺は0 - psになる。

整理すると

ps = mA g ... (4)

ただしmA

[Aは下つき添え字で、mかけるAではない]は面積あたりの空気柱の質量。

注: この図は、上の話からの続きのつごうで、

Δzが正、Δpが負の値をとるように書いてある。

しかし、鉛直に合計する際には、気圧pを鉛直座標のように考え、

Δpを正の値にとって、上(p小)から下(p大)に向けて合計すると考えたほうが

わかりやすい。

その場合は図の「p+Δp」のところを「p-Δp」とする。

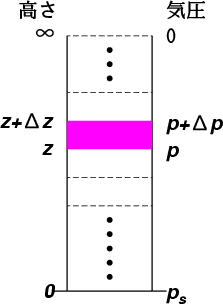

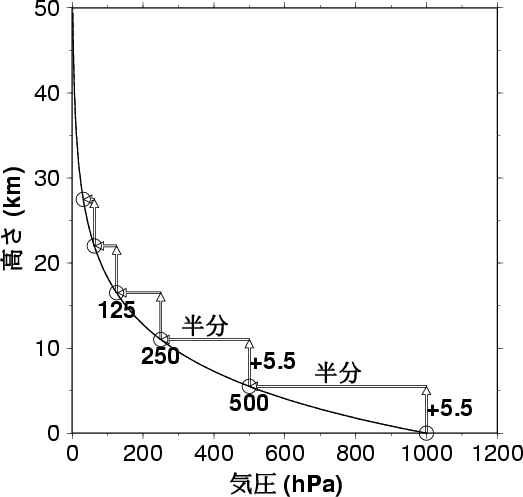

密度と気圧の鉛直分布

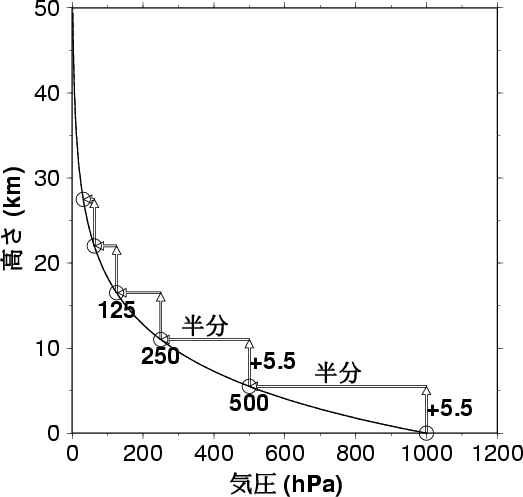

大気の密度と気圧はいずれも、

大まかには、高さとともに、指数関数型で連続的に小さくなる(約5.5 kmごとに半分)。

次の図は気圧についてそれを感覚的に示したものである(厳密ではない)。

地球の大気の密度・気圧・温度の関係は理想気体の状態方程式でよく近似できる

(別ページ大気の状態方程式参照)。

つまり、密度は気圧に比例し温度に反比例する。

もし温度が一定ならば、密度と気圧の分布はいずれも高さの指数関数

exp(-z/H)に比例する。

ここでHはスケールハイトscale heightと呼ばれる、長さの次元をもつ定数。

指数関数の入力となる変数は無次元量であるはずだ

(経験式では常用の単位ではかった数値がはいることもあるが)。

Tを定数とし、

静水圧のつりあいの式

dp/dz = -ρ g

と、理想気体の状態方程式

p = ρ Rair T

との組み合わせからρを消去すれば、

zの関数としてのpに関する常微分方程式

dp/dz = - (g/(Rair T) p

となる。

Rair T / g = H 【[2021-10-25] T がぬけていました。訂正しました。】

とおけば、

dp/dz = -(1/H) p

となり、その解は

p = p0 exp(-z/H)

の形になる。ただしp0は積分定数(微分方程式の解としては任意の値でありうる)だが、

z = 0での気圧の値に対応する。

解が指数関数になるような微分方程式にまだ慣れていない人は

その分野の数学の入門書を参照してほしい。

たとえば、小川 束(つかね) (2005)『環境のための数学』

[読書ノート]。

実際の大気中(大気の鉛直温度構造でいう中間圏から下)では、

圧力・密度は桁違いに変わりうるにもかかわらず

絶対温度は2倍くらいの範囲におさまっているので、

密度と圧力の鉛直分布は大まかには指数関数に近い。

海面付近の気圧での大気の密度は約1.2 kg / m3

(液体の水に比べて3けた小さい)。

参考:

岩田ほか『環境気象学入門』3章1節「大気の静力学平衡」、

浅井ほか『基礎気象学』3.4節「静力学平衡」、1.2節「大気の鉛直構造」。

小倉 『一般気象学』 3.2節, p. 43-44 (静水圧のつりあい);

2.1節, p. 23 (密度の鉛直分布)。

古川・大木『気象学入門』p. 16-20。

大気は対流圏、成層圏などに分けられているが、

これは基本的に温度の鉛直分布によった区分である。

2008-04-21, 2009-04-02, 2011-04-27, 2011-05-08, 2012-04-25, 2012-04-26, 2013-04-24, 2015-04-28, 2018-10-25, 2021-10-25

増田 耕一 (MASUDA Kooiti)