季節変化の主要な原因は、 地球の自転軸が公転軌道の軸に対して傾いていることによって、 地球の公転にともなって、緯度帯ごと、あるいは半球ごとに、入射する太陽放射量が変化することである。 次の模式図を参照。

ここで考える「入射する太陽放射量」は、 地表面に平行な面の単位面積あたりに、単位時間あたりにとどく太陽放射のエネルギーの流れである。 ただし、地球上の物質(大気もふくむ)が吸収するか反射するかはひとまず考えず、 地球にとどく量をあつかう。 太陽放射が大気の影響をうける前、という意味で「大気上端にとどく量」という表現をすることがある。 (「大気上端」は、特定の境界面ではなく、 そこから上にある空気が、電磁波との相互作用という観点で、無視できる高さをさす。)

入射する太陽放射量は、その場・その時の太陽天頂角あるいは太陽高度角によって変わる。

つぎのリンクさきの本文を、図表の図とあわせて読んでほしい。

入射する太陽放射量は、太陽高度角とともに、1日のうちの時刻によっても変化し、 夜には (その場所が太陽放射にとって固体地球のかげになるので) ゼロになる。

しかし、地球上では、海の水や、陸の土壌などが、ある程度のエネルギーをたくわえることができるので、 地上の温度にとっては、時刻ごとの太陽放射量よりも、昼夜を平均した太陽放射量のほうが重要である。

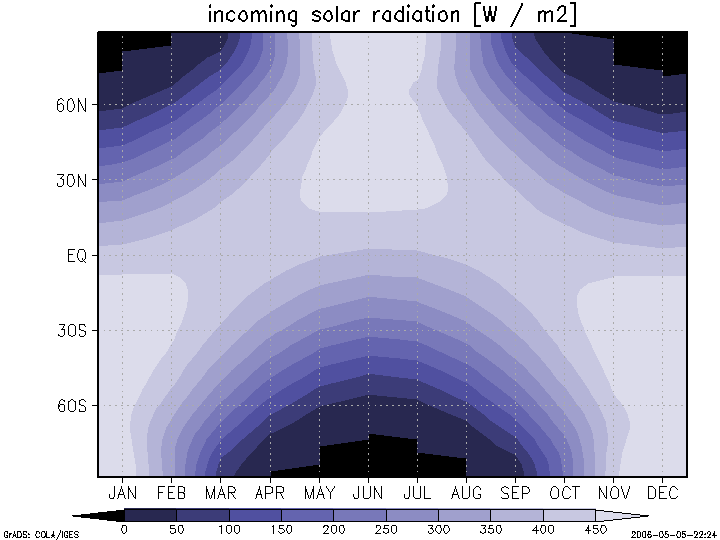

ここでは、日ごとに平均した入射する太陽放射量を、緯度を縦軸、時間(年内の月)を横軸にとって、見ることにする。

単位 W/m2。月平均値。計算による。 横軸は月(英語の省略形)で、各月の中央の時点を示す。

この数値は、太陽に正面を向けた面に入射する太陽放射の値を一定と仮定して、計算でもとめたものである。 作図した数値は月ごとの平均値なので、階段状になっている。

極地方の冬至ごろには、太陽放射がとどかないので、値はゼロ、図では黒になっている。 値が大きい (図では白っぽく表示されている)のは、低緯度と、高緯度の夏である。 高緯度の夏は、太陽高度角はあまり大きくないのだが、昼の時間が長いので、 1日平均にした太陽放射量は大きい。ここまでの数量は、(日平均で見るかぎり) 経度にはよらず、緯度と年内の時間だけできまる。

ここからは、現実の地球での値は場所によってちがうのだが、 経度については平均してしまって、緯度と年内の時間によるものとして、見ていくことにする。

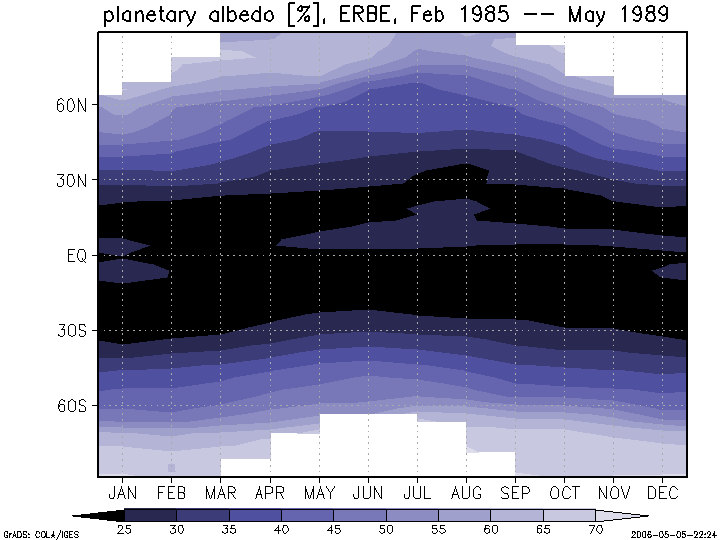

パーセント(百分率)で示す。 月平均値。衛星観測 (Earth Radiation Budget Experiment S4データセット, 1985年2月--1989年5月)による。

太陽放射のはいってこないところは計算できないので、図では白ぬきになっている。

そのほかは、反射率の大きいところを白く表示した。

反射率は、高緯度で大きい。理由のひとつは雪氷が水面や地面よりも反射率が大きいこと、 もうひとつは水面の反射率が入射方向が水平に近いほど大きいこと。 低緯度のうちで夏半球の緯度10度付近でやや大きい。雲が多いからである。

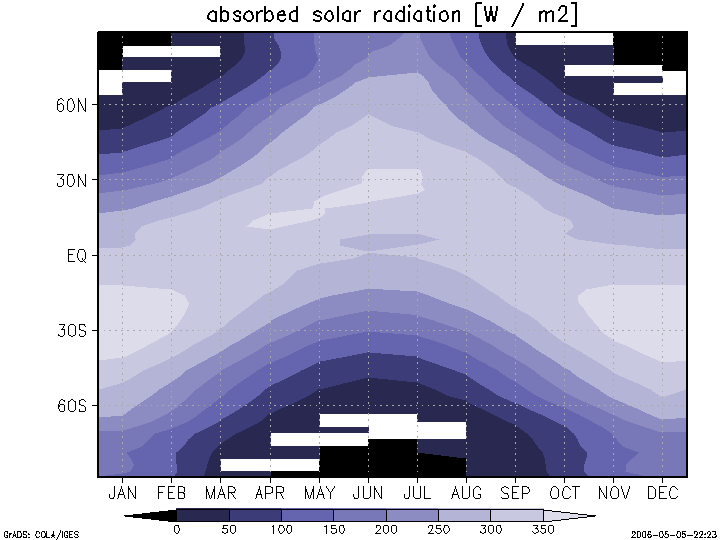

単位 W/m2。月平均値。 衛星観測 (Earth Radiation Budget Experiment S4データセット, 1985年2月--1989年5月)による。

(a)の量を S 、(b)の量をα[アルファ] とすれば、(1 - α) S である。

図で白抜きの帯のような部分は、観測値がうまく得られなかったところをしめす。 ひとまず無視してほしい。

(a)と同様な濃淡で表示している。 分布も (a) とにているが、夏の高緯度の量は低緯度よりも少ない。 高緯度では太陽放射のうちで反射されるわりあいが多く、 地球にとってのエネルギーの収入になるわりあいはあまり多くないのだ。

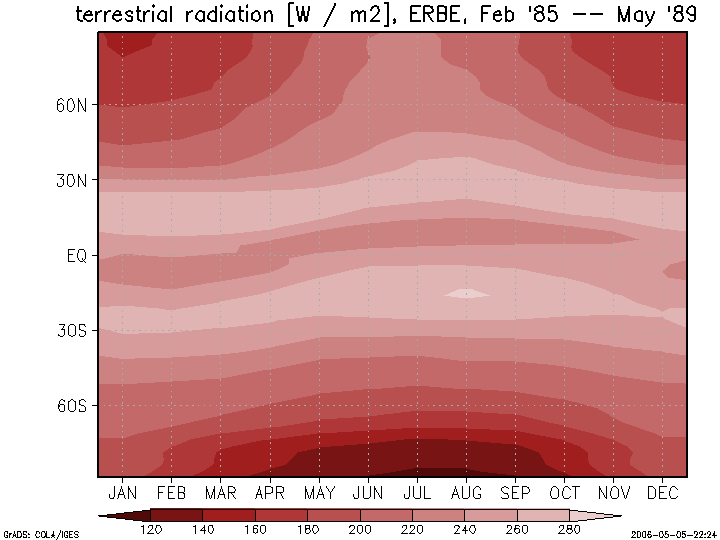

単位 W/m2。月平均値。 衛星観測 (Earth Radiation Budget Experiment S4データセット, 1985年2月--1989年5月)による。

これは赤外線なのだが、値の大きいところ(いわば赤外線の目で見て明るいところ)を白っぽく、 値の小さいところを暗く表示した。 (気象衛星の赤外画像の濃淡とは逆である。)

これは近似的に、放射を出している物体の表面温度の黒体放射と考えられる。 放射を出す物体には、地表面(陸面や海面)、雲、大気の気体成分など、 さまざまなものがまざっている。

全般に、低緯度のほうが値が大きく、高緯度のほうが値が小さい。 とくに高緯度の冬は小さい。 これは、地表面温度が高いほど地表面から出ていく黒体放射が大きいことを反映している。 しかし、温度の範囲は最大・最小で2倍程度(170 K ~ 340 K ぐらいの範囲)であり、 数値の範囲の幅を(c)とくらべると、(d)のほうが狭い幅におさまっている。

ややこまかくみると、低緯度(緯度10°付近)にも値の小さいところがある。 これは、背の高い雲が多いところである。 大気のうちでも雲ができる場所である対流圏は、高いところほど気温が低い。 背の高い雲ほど、雲頂(雲の上側の表面)の温度が低いので、出ていく放射が少ない。

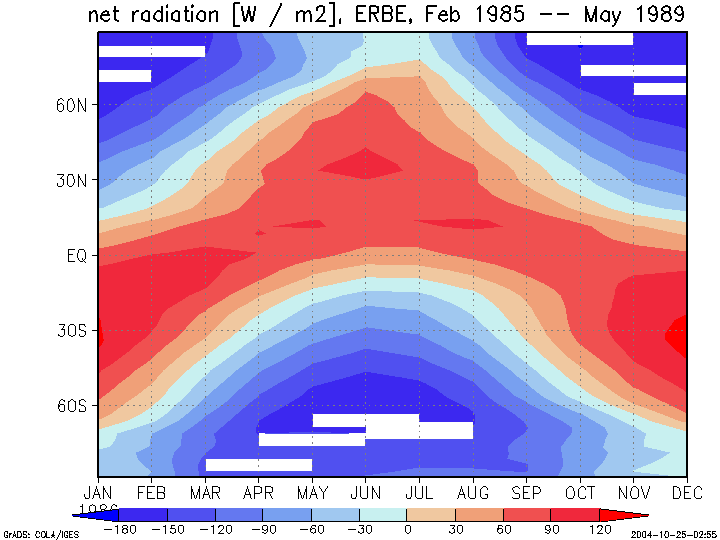

単位 W/m2。下向きを正とする。月平均値。衛星観測 (Earth Radiation Budget Experiment S4データセット, 1985年2月--1989年5月)による。

(c)を正、(d)を負としてあわせたものである。 数値が正のところを赤、負のところを青で表現した。白ぬきは数値がうまく得られなかったところである。 放射によるエネルギーの収入は低緯度の夏に大きく、 支出は高緯度の冬に小さい。 緯度によるちがいは、おもに受けとる太陽放射の量のちがいを反映している。

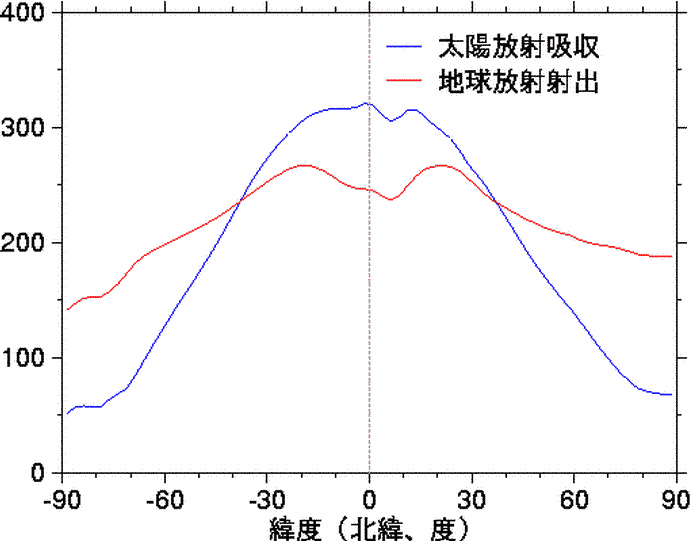

上の(c)と(d)を、年平均して、緯度に対するグラフにした。

衛星観測 (Earth Radiation Budget Experiment S4データセット, 1985年2月--1989年5月)による。

[(*) 図表 4章 180ページ「大気の大循環」 [1]「緯度による違い」の「エネルギー収支」] の図が、 基本的にこれと同じものである。

放射だけでみると、地球のエネルギー収支は、 低緯度で収入過剰、高緯度で支出過剰になっている。 しかし、現実には、地球のエネルギーのたまりは、定常状態に近い。 放射以外のしくみで、低緯度から高緯度にエネルギーが運ばれている。

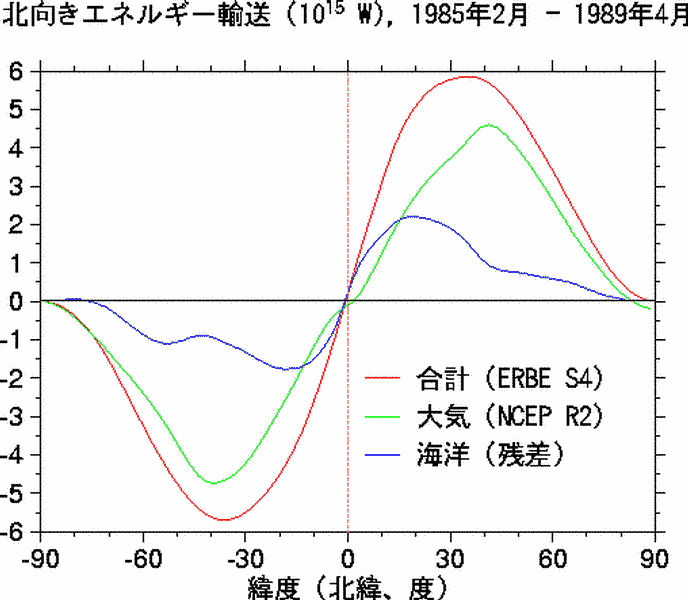

各緯度帯で、エネルギー収支がつりあっている(年平均で定常状態にある)と仮定すると、 (f)の放射収支から、大気と海洋が水平方向に運んでいるエネルギーの流れの量がわかる。 これが次の図の赤線である。 赤道に対してほぼ対称で、緯度35度付近に極大があり、極向きに約 6×1015 W のエネルギーが運ばれている。

各緯度線を越える単位時間あたりのエネルギー、北向きを正、年平均、単位1015 W。 赤:合計、緑:大気、青:海洋。

[(*) 図表 4章 180ページ「大気の大循環」 [1]「緯度による違い」の「熱の輸送」の図]が、 基本的にこれと同じものである。

水平方向に放射あるいは熱伝導で運べるエネルギーはわずかなので、 熱伝達論でいう「対流」、気象・海洋学の用語ならば「移流」 つまり流体(大気や海洋)の質量の移動に伴うエネルギー輸送が働いているにちがいない。 (大気のある部分が隣の部分を押すことによる仕事もあるが、 これは空気の運動に伴って起こるので、移流といっしょに扱うことにする。)

大気によるエネルギー輸送量は、 気象観測にもとづき、気温、水蒸気量、風などの数量を集計することによって、計算できる。 海洋の観測は大気にくらべてとぼしいので、 ここでは、放射収支からもとめた大気・海洋合計の輸送量から、 大気の輸送量をひくことによって、海洋による輸送量を推定した。 増田は、博士論文の研究で、1978年12月-1979年11月の1年のデータによるこのような計算をし、 学術論文としては1988年に発表した。 その後、1985年2月-1989年4月のデータによる年平均の結果を計算した (論文にする機会をのがしてしまった)。ここにしめすのはその結果である。 同じ時期のデータを使った、Trenberth & Caron (2001)の論文が出ている。

大気と海洋の両方が、極向きのエネルギー輸送をになっている。 どちらかといえば大気のほうが多いが、けたはちがわない。