振動 (oscillation) ... 何かの量 (たとえば物体の位置座標値) が、(ほぼ)一定の時間間隔でくりかえす形の変化をする。

波動、波 (wave) ... 振動が空間をつたわっていく。(物体が動いていくわけではない。)

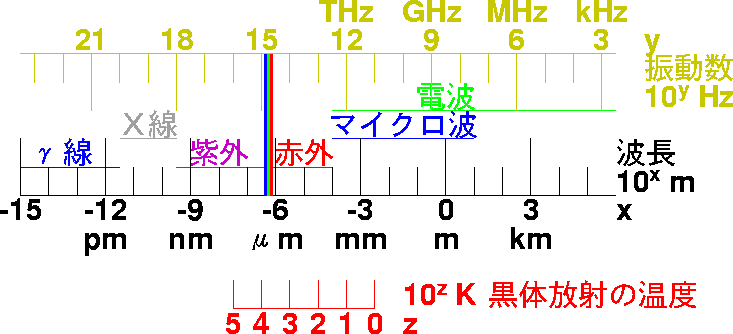

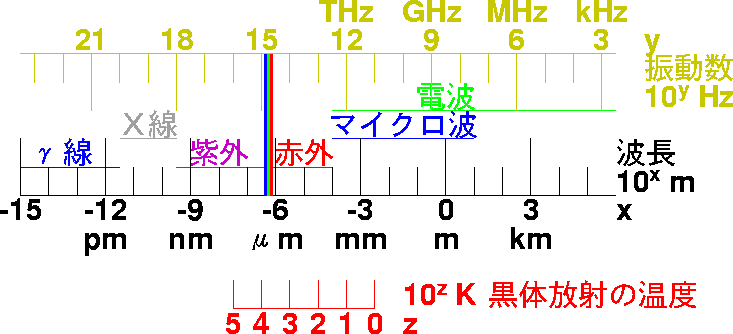

電磁波 ... 光のなかま (光とおなじ原理でおこる、いろいろな波長の波)

参考: 『図録』 第3編 [4] [A]「太陽放射と地球放射」の「電磁波」;『理科年表 2024』 物89ページ「電磁波の波長と振動数」。

赤は黒体放射 (あとでのべる)のピーク波長の温度。

可視光は、波長 約 0.4 ~ 0.8 μm (400 ~ 800 nm) の範囲。 赤のほうが、青・紫よりも、波長が長い (振動数が小さい)。

波長を λ [ラムダ]、振動数をν [ニュー]、光速を c とすれば、 λ ν = c 。

真空中の光の速さは定数。正確な値は『理科年表』の物理・化学の部の「単位」のところのメートルの定義を参照。 『図録』 巻末資料 [8] 「地学学習のための基礎知識」[C]「単位と定数」(2) 「地学で用いるおもな定数」にもある。 概算値を覚えるための表現「1秒間に地球を7回半まわる」 (実際にまわるわけではない)。

【光の速さがはじめて定量的にわかったのは、 1676年にデンマークのレーマー (Rømer) がおこなった木星の衛星の観測による。 [2022年度「自然観の変遷」の「宇宙のひろがり」]の 「宇宙空間は無限なのか?」のところでふれた。】

【「(年周) 光行差」。[地球の形と大きさ、地球の自転と公転] の回でとばした、 地球の公転の直接的な証拠のひとつ。光の速さと地球の公転速度のくみあわせで、星の見かけの位置がずれる。1727年に観測された。 『図録』 第5編 [10] [B] 「地球の公転」の「年周光行差」「星の位置による年周光行差の違い」。】

光が1年かかって進む距離を「光年」という。 長さの単位として、天文学では、(SI単位であるメートルの 10のべき乗 倍よりもむしろ) この「光年」と、あとでのべる「パーセク」が、併用されている。

空気中の光の速さは、温度や水蒸気量などによっていくらか変わる。 (そのことが水蒸気量の観測に使われることもある。) しかし、概算では定数とみなしてよい。

真空中では光は直進する。 しかし、質量があると重力によって空間がゆがむ (一般相対論)。 とくに質量が集中したところのまわりでは、光が出ていかない「ブラックホール」ができる (別の回にあつかう予定)。

電磁波は、電場の変化と磁場の変化が組み合わさって伝わる波である。 電場の変化のむき、磁場の変化のむきは、波の進行方向に垂直で、しかも相互に垂直である。 「縦波」「横波」という用語を使えば、電磁波は横波である。 進行方向を決めても、電場あるいは磁場の振動方向は2次元の面内でさまざまである。 振動方向がしぼられた電磁波を「偏光」あるいは「偏波」という。 (岩石薄片を見る偏光顕微鏡や、マイクロ波リモートセンシングの水平偏波・鉛直偏波に出てくる。)

電磁波は波であるだけでなく、粒子 (「光子」) でもある。 エネルギーが、h ν (h は Planck [プランク] の定数、ν は振動数) のかたまりで動く。 そこで、電磁波の波長が短いほど、それを受けた物体には はげしい変化がおこりうる。 たとえば (わたしの専門でないことについてのおおざっぱな認識にもとづくので、表現が正確でないかもしれないが)

[注]

「スペクトル」とは、さまざまな波長の波がまざったものを、波長ごとにわけてみることをさす。 (『図録』 第5編 [13] 「太陽の構造 (2)」 [B] 「太陽のスペクトル」、 第5編 [15] 「恒星の性質」 [D] 「恒星の色とスペクトル型」。) 近代科学の発達したうち早い時期 (17世紀ごろ) に、 可視光を、プリズムなどの器具によって波長ごとに 赤、黄色、緑、青、紫のように分けることができるようになり、 赤のほうが波長が短く、紫のほうが波長が長いことがわかった。

その後、赤外線・紫外線など、可視光以外の波長の光のなかまもあることがわかり、 電磁気学が発達すると、それはいずれも「電磁波」であるという形に整理された。

いまでは「スペクトル」ということばはさまざまな意味に使われる。 そのひとつは、 『図録』 第5編 [15][B] 「恒星の色とスペクトル」 のうち「恒星の表面温度」の グラフにあるように、 放射のエネルギーを波長の区間別にわけた数値を示すことである。 (このグラフは、つぎにのべる「黒体放射」のスペクトルをしめしている。 恒星からの放射はその表面温度の黒体放射で近似できることが多い。)

あらゆる物体は、その温度に応じた放射(熱放射)を出している。 理想的な物体として「黒体」を考えることができる。 現実の物体からの熱放射は、黒体放射に (0と1のあいだの値をとり、波長によって異なる)「射出率」をかけたものである。 波長ごとの射出率は、その物体による同じ波長の電磁波の吸収率 (=吸収される放射のエネルギー / 到達した放射のエネルギー) に等しい。

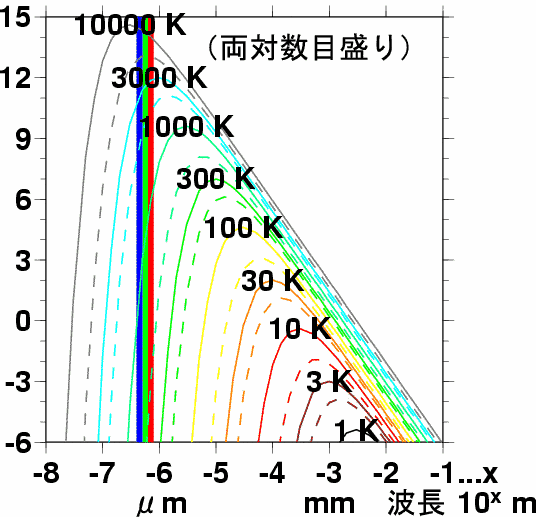

グラフの両軸は対数目盛りなので、 曲線の下の面積は放射のエネルギーの波長に対する分配をあらわしていない。 軸につけた数字は、(指数だけがちがう表記は見わけにくいので) 横軸は m を単位として、縦軸は (W/m2)/m を単位としてあらわした数値を それぞれ10のベキで表現したときの10の指数をしめした。

【「放射輝度」と「エネルギーフラックス密度」はどちらも単位面積・単位時間あたりのエネルギーの流れであり単位は同じだが、 「放射輝度」は面から電磁波が射出されるときに、「エネルギーフラックス密度」は面を電磁波が通過するときに適した用語である。 放射を射出する面が無限に広がる平面とみなせてそれに垂直な方向のエネルギーの流れを考えるときは、両者は同じになる。 なお、面に電磁波が到達するときには「放射照度」ということばがつかわれる (あとででてくる)。】

表示した数値は、黒体放射の波長あたりの放射輝度(次の式)の、SI単位での値である。 【この式を暗記しようなどとは考えないでください。】

Bλ(λ) = 2 h c2 /( λ5 exp(h c /(λ k T)) - 1 )

λ:波長、T:温度、c:光速、h:Planck定数、k:Boltzmann定数

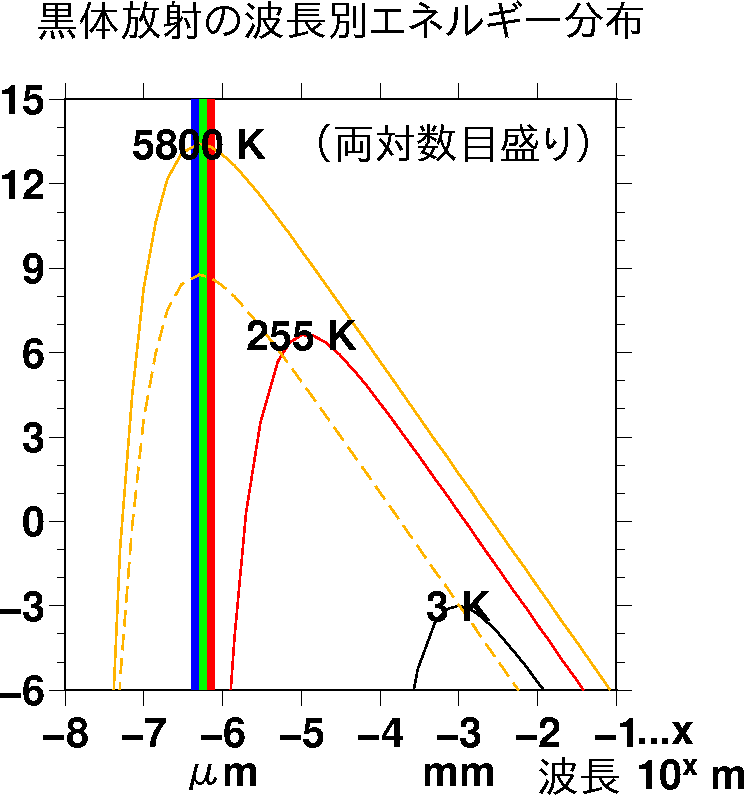

数量はひとつ前の図と同様。このグラフの両軸は対数目盛りなので、 放射のエネルギーの波長に対する分配を表示した図ではない。

オレンジ色の破線は、太陽の光球面から出る放射が5800 Kの黒体放射だと仮定し、 また、放射が等方的に広がるだけで途中の吸収などはないと仮定して求めた、 太陽・地球間の平均距離での太陽に正面を向けた面の放射照度の、波長に対する分布。

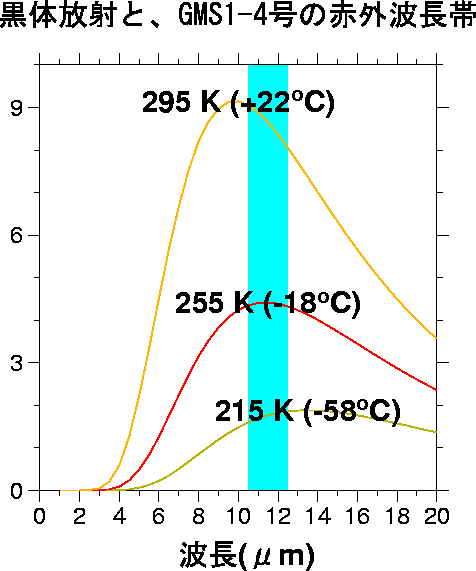

このグラフの軸は (上の2つの図とは違って) 縦横とも対数ではなく物理量そのものなので、 放射のエネルギーの波長に対する分配を表示した図と見ることができる。 縦軸に表示された量は上に式で示した B(λ)であり、 縦軸の単位は 106 (W/m2)/m である。

図には気象衛星「ひまわり」1号から4号までの「赤外」チャネルの波長帯を示した。 「ひまわり」5-7号では、この波長帯が2分割されており、 また赤外波長域のうちの他の部分を観測するチャネルもある。 8-9号ではさらにチャネル数がふえている。

(参考) [ひまわり8号の赤外各チャネルの波長別応答] (9号もほとんど同じ。赤外の代表としてはチャネル 13がつかわれる。)

星の色は、可視光をさらにわけた波長区間別のエネルギーの分布と関連している。 たとえば、赤の波長の光が相対的に多い星は赤く見え、 赤も緑も青も同程度に多い星は白く見える。黒体放射と対応づけると、 恒星のうちで、表面温度が高い星は、やや青に寄った白、 表面温度が低い星は、赤に見える。 色の情報があれば、恒星の表面温度をおおまかに推定することができる。

恒星のスペクトル型(の おもなもの)は、表面温度が高温と考えられるものから順に、 O, B, A, F, G, K, M という記号であらわされている。 (『図録』 第5編 [15] [B] 「恒星の色とスペクトル型」の「恒星のスペクトルと特徴」)。 【スペクトル型の符丁は暗記する必要はないが、アルファベットで符号化されていることと、 およそ表面温度に対応することは知っておいたほうがよい。】

星の光のスペクトルをこまかく見ると、 狭い波長範囲で暗く(エネルギーがすくなく)なっているところがある。 これは、原子や分子がそれぞれ特定の波長の電磁波を吸収することによってできた現象で、 「吸収線」とよばれる。(『図録』 第5編 [13] [B] 「太陽のスペクトル」)。

地上で観測した天体の光の吸収線は、 天体の光球の物質によるものと、地球の大気の物質によるものがある。 いろいろな観測を組みあわせることで、それを区別して、天体を構成する物質がだんだんわかってきた。 (ヘリウムは地球上で発見されるよりまえに太陽の光のスペクトルの吸収線として発見され、 太陽にちなむ名まえがつけられた。)

いろいろなスペクトル型の星の光のスペクトル (第5編 [15] [B]「恒星の色とスペクトル」の「恒星のスペクトルと特徴」) ... A型やB型では水素の吸収線、K型やM型では金属元素や分子の吸収線がみられる。

(表面(光球)温度が同じ星でも、吸収線の強さがちがうことがある。 それは、星を構成する物質のちがいや、圧力や密度のちがいを反映していると考えられる。)

波長軸上の吸収線の位置が理論や実験で確かめられる位置からずれていることがある。 これは、天体が観測者に近づいたり遠ざかったりすることにともなうドップラー効果によると考えられ、 天体の視線方向(天体と観測者をむすぶ方向)の速度の推定に使われてきた。

(わたしがそれよりもわかりやすい図をつくれないので) つぎのリンク先ページ頭の右側に出てくる 図を見てください。

仮定 (1), (2) のもとで、光源を中心とする球を考えると、どの半径の球面をとっても、 単位時間 (SI単位ならば1秒) に その球面を通過するエネルギーの流れの量はひとしい。 (この量が、光源が出す光の「放射光度」である。)

単位時間に球面の単位表面積を通過するエネルギーの流れの量 (「放射照度」) は、 (球の表面積に反比例するから) 球の半径の2乗に反比例する (球の半径のマイナス2乗に比例する)。

仮定 (3) のもとでは、球面の表面積あたり のかわりに、光線に垂直な平面の表面積あたり で考えても同様である。

【「放射」のつかない「光度」は、放射光度の意味につかわれることもあるが、可視光にかぎった意味 (単位は カンデラ) が標準的であり、 また、「高度」と同じ音でまぎらわしいので、ここではもちださないことにする。「照度」も同様。】

いまにつながる星の (見かけの) あかるさによる分類は、古代ギリシャからつながっている。 とくに、西暦紀元後 2世紀の (ローマ帝国の傘下だったいまのエジプトの) アレクサンドリアにいてギリシャ語をつかっていた プトレマイオスが、星をあかるいほうから「1等星」..「6等星」に分類し、その体系は中世アラビア、近代ヨーロッパにひきつがれた。

近代になって、星のあかるさは、地球の位置で星に正面をむけた面の放射照度 (単位面積・単位時間あたりに到達する電磁波のエネルギー量) と関係づけられた。 【実際には可視の波長帯にかぎった放射照度にあたるものを考えたのだが、ここでは波長帯別の議論は省略する。】 1等星の放射照度は、6等星の放射照度の約100倍だったので、100倍ときめることにした。 また、等級は、放射照度の1次関数ではなく、放射照度の対数に比例していた。 つまり、等級の数値が1つ減るごとに、放射照度には一定値がかかる。 この一定値は、100の5乗根、約2.5 である。 そのことがわかって以後、星のみかけの等級は、整数値にかぎらない連続量としてあつかわれるようになった。

星の放射光度 (単位時間あたりに出す電磁波のエネルギー量) が同じだとすれば、 放射照度は、星からの距離の2乗に反比例する。 星からの距離が 10倍になると、放射照度は 100分の1になるから、 みかけの等級は 5 等級下がる (数値がふえる)。

年周視差は、地球の公転軌道の半径を底辺とする直角三角形の頂角 【直径を底辺とする三角形の頂角の半分】である。

年周視差は、地球の公転の直接的な証拠のひとつであり、1838年にはじめて測定された。 そして、(太陽または地球から) 太陽系の外の恒星までの距離を知る、主要な方法となっている。

年周視差が 1秒角 (1周の360分の1の60分の1の60分の1) になる距離を、 1パーセク (parsec) という。約 3.1 × 1016 m、約 3.26 光年 である。

星からの距離がもし標準値だったばあいの等級を「絶対等級」という。 これは星の放射光度の対数に比例する量である。 標準の距離としては、10 パーセク (約 32.6 光年) をとる という約束がある。

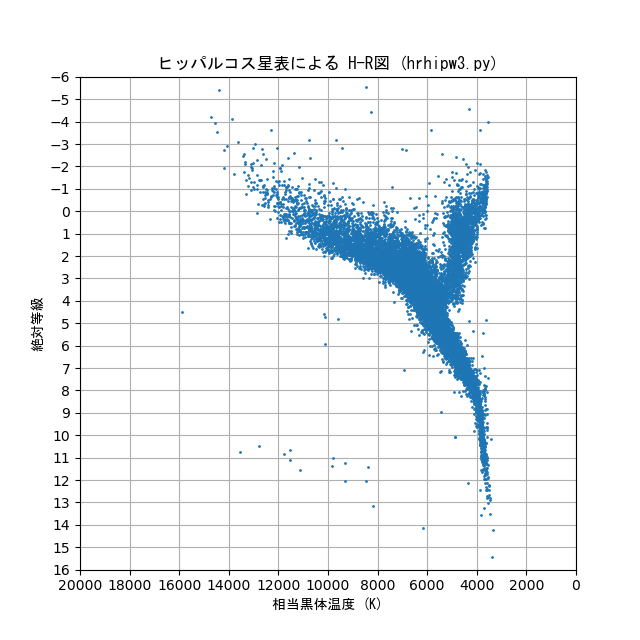

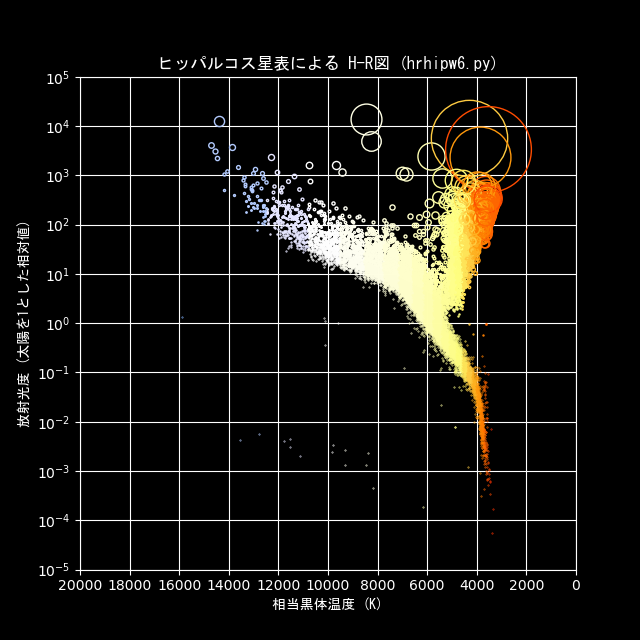

『図録』第5編 [16] 「HR図」。 ここでは、この図がなにを表示したものかだけおさえておきたい。 そこから「恒星の進化」についてどんなことがわかるかは、あとの回であつかう。

HR図という名まえでよばれるのは、 ヘルツシュプルング (Hertzsprung) と ラッセル (Russell) という2人の学者が 提案した表現方法だからである。

黒体放射で近似して考えると、放射光度は、表面積と、表面の温度(絶対温度)の4乗とに比例する。 そこで、放射光度と温度の情報があれば、星の大きさ(表面積あるいは半径)がおおまかに推定できる。 とくに、温度が低いのに放射光度が大きい星は、表面積が大きい星、つまり「巨星」であるはずだ。 逆に、温度が高いのに放射光度が小さい星は、表面積が小さい星、つまり「矮[わい]星」であるはずだ。

HR図を数値データからつくってみた。 材料は「Hipparcos 星表」というデータである。 ヒッパルコスは古代ギリシャの天文学者だが、 これは古代のものではなく、その名まえを採用した 現代のヨーロッパ宇宙機構(ESA)による恒星位置測定用衛星を使った研究プロジェクトの成果である。 このデータは公開されていて、日本の国立天文台のサイトにある。 ここでは、それを、Okamoto Yoshio (岡本 義雄) さんの教材を参考にして、 Python で作図してみた。 プログラムと手順は [地学 II 関連の計算機実習: HR図をつくる] のページに書いた。 【この授業の時間中には計算機実習はしないが、やってみたい人には相談にのりたい。】

つぎの1つめの図は、単純に絶対等級と有効放射温度 (同じ強さの放射を出す黒体の表面温度) を両軸にとって点を打ったもの。 2つめの図は、さらに、まるの大きさを星の半径が大きいほど大きくし、 色を実際の色に似せたもの。