あるいは、宇宙 (世界) には始まりや終わりはあるのか。

現代の日本語で「世界」は、「地球」に近い意味のばあいと、 「宇宙」に近い意味のばあいがある。 わたしは「地球」に近い意味でつかうことが多いのだが、 今回は「宇宙」に近い意味でつかう。 ここでは「宇宙」と「世界」とに明確な意味のちがいはないが、語感のちがいでつかいわける。

近代 (コペルニクス以後) の科学を前提とすれば、宇宙は地球よりもずっと大きいことはあきらかだ。 しかし、かつて、天が天球と考えられていたころは、 「天地」は「地」と大差ない大きさと考えられ、 そのひろがりが「世界」だったのだろう。

現代の科学によれば、 地球よりずっと大きな太陽系があり、 太陽と同様な恒星を多数ふくむ「天の川銀河」があり、 「天の川銀河」と同様な銀河を多数ふくむ宇宙がある。 このようなことを「宇宙は階層構造をなしている」と表現することがある。

いったん近代科学をはなれるが、人びとは、死後に生まれかわると考えることがよくある。 同じ世界のなかで生まれかわるという考えもあるが、 別の「死後の世界」に行くという考えもある。 「死後の世界」は、われわれの世界と同じ空間のなかのどこか (たとえば、地下、天界、西のほう) にあると考えられることが多かった。 しかし、現実の世界 (宇宙) と 並列に存在する別の世界 (宇宙) にあると考えられることもある。

また、(近代科学の) 確率論にもとづく統計学では、 実現しているできごとを、それと同様な多数の要素をふくむ母集団からの一例と考えることがある。 もし、母集団にふくまれる他の要素も実在していると考えるならば、 それは、現実の世界 (宇宙) と 並列に存在する別の世界 (宇宙) のできごとだろう。

並行世界は、ある種類のフィクション (SF (science fiction) とよばれることが多い) の 想定としては、よく出てくる。 自然科学としての宇宙論でも、(たぶん実証不可能であるが) 仮説として、並行世界を想定することがある。

仏教用語に「三千世界」というものがある。 これは、3000個の世界ではなくて、千の3乗個 (十億個) の世界、 あるいは、1段階が何千個にもなるような 3段階の階層、をさすのだそうだ。 現代の宇宙観からみると、これは、われわれの宇宙の中の階層構造をさすとも思えるし、 たくさんの並行世界を考えているとも思える。

今回は、原則として、われわれがいる宇宙 (=世界) について考える。 ときたま並行世界を考えることがある。

われわれは、空間の中に生きていると同時に、時間の中に生きている。 空間と時間とは、われわれとのかかわりかたがちがう。 空間のなかを往復することができるけれども、時間については一方向しか経験できない。 このことは、「時間の向き」の問題として、あとで考える。

時間は、空間のなかの1次元の直線と似た構造をもっているようだ。 とくに、古典物理 (ニュートン力学など) をみとめるならば、 時間は、ユークリッド幾何でいう直線と同じ性質をもつ座標軸ととらえることができ、 時刻はその軸上の位置にあたる。 時間軸は、原理的には、過去の方向にも未来の方向にも無限にのびている。

しかし、時間はこの宇宙の性質であり、 宇宙が存在しなければ時間も存在しない、という考えもある。 その考えによれば、実在する時間は、時間軸のうち、宇宙のはじまりの時刻から、 宇宙の終わりの時刻までの、有限の部分 (幾何学用語でいう「線分」) である、 ということになる。

スイスのアインシュタイン (Einstein) が 1905年に発表した特殊相対論によれば、 ある座標系がもうひとつの座標系に対して運動しているとき、 両者は対等であり、どちらが止まっているときめることはできない。 ある座標系での空間座標は、他の座標系での空間と時間がくみあわさったものになる。 3次元空間に時間をくわえた4次元時空を考える必要がある。 ちがった座標系から見ると、2つのできごとのあいだの時間の大きさはちがってくる (いわゆる「ウラシマ効果」。この表現は学術用語ではなくSF用語)。

アインシュタインが 1915~16年に発表した一般相対論によれば、 重力は、質量の存在が4次元時空にゆがみをもたらす現象である。 ここでいう「ゆがみ」とは、ユークリッド幾何からずれることである。

20世紀はじめの天体観測、とくに星の光のスペクトル線の解析によって、 遠い天体ほど速くわれわれから遠ざかっていることがわかった。 これをベルギーのルメートル (Le Maître) が 1927年に、 アメリカのハッブル (Hubble) が 1929年に、「宇宙は膨張している」と解釈した。

いまでは、(われわれのいる)宇宙は、137億年まえに非常に小さな体積から膨張をはじめたという 「ビッグバン (big bang)」説が標準的な知見になっている。 ビッグバンが、われわれの知ることができるかぎりの時間のはじまりである。

ビッグバン (のはじまり) よりもまえにも時間があったのか、という問いは、 自然科学の中でこたえることができそうもない (「形而上学的」な) ものになってしまう。 膨張が将来収縮に転じるという説もある。 そのばあいは、収縮し終わったところで、(われわれの) 時間の終わりとなるのかもしれない。 なお、宇宙が収縮しているあいだは時間が逆に進み、 その世界の中での観測によれば宇宙は膨張している、という説もある。

時間は直線的でなく円環的なものだという認識も、昔からあったようだ。 天体の周期的な運動や生物の世代のくりかえしから連想されやすいだろう。 現代の科学によれば、膨張中のこの宇宙の時間は一方的に進行しているけれども、 もっと長くとらえれば (おそらく実証不可能な仮説だが)、 膨張と収縮をくりかえしつづける、という考えもある。

『タペストリー』より。とくに示さないところは 20訂版 (2022)・22訂版 (2024) 共通。

時代背景として、同じ時代の政治史や経済史 (ページが離れていることもある) も見てほしい。

われわれは、近代科学がはじまるまえから、 「時間軸上で、原因がさき、結果があとに生じる」と認識してきた。

これを「因果律」とよぶことがある。【「原因」ということばはあいまいである。 「Xはなぜ起こるのか」と問われたとき答えに出てくるものと X との関係は、いろいろあるのだ。 アリストテレスは「質料因」 「形相因」 「作用因」 「目的因」を区別した。 わたしはその理屈をよく理解していないが、 わたしがいう「原因」はアリストテレスの「作用因」にあたるらしい。 近代自然科学が問う「なぜ」は、原因 (作用因) であって、目的ではない。】

われわれは、できごとの時間的前後関係を、因果関係を推測する重要な手がかりとする。

[注意] ニュートンの力学でいう「作用と反作用」は原因と結果ではなく、 ひとつの現象の うらおもて である。

4次元時空を、時間軸上の現在をとおる「平面」で、過去と未来にわけることができる。 現在のできごとは、未来に影響をあたえることができるけれども、 過去に影響をあたえることができない。

光の速さは有限である (無限大ではない)。 そして、アインシュタインの相対論によれば、 因果関係がつたわる速さは光の速さをこえることができない。 そこで、現在の (ある場所でおこる) できごとが影響をあたえることができる未来は、 そのできごとの時刻・場所を頂点として未来方向に光の速さで広がる円錐の内部にかぎられる。 【また、[宇宙のひろがり]のページでものべたように、現在 (ある場所で) 知ることのできる過去は、 そこを頂点として過去方向に光の速さで広がる円錐の内部にかぎられる。】

他方、量子論によれば、 空間的に離れたところの現象が相関をもって変化することがある。 これをすなおに考えると、因果関係が無限の速さでつたわることになる。 現代の自然科学者の多くは、相対論と量子論の両方が正しいと考えているのだが、 両者をみたす因果関係の説明は難問である。

われわれは過去にもどることができない。 「もし過去に移動することができたら」という空想は、 多くのフィクション (SF) の想定につかわれてきた。 「時間旅行」 (time travel) とよばれることが多い。 過去に移動した人 (実は人でなくてもよい) の行動が過去の世界を変えてしまい、 その未来にあたる出発した時点の世界も変わると、 移動した人が存在しなかったことになるかもしれない。 (たとえば「自分の祖先を殺してしまった」ばあい。) これは時間旅行のパラドックスである。 だから時間旅行は不可能だ、と考える人もいるし、 時間旅行は別の並行世界に行くのだ、としてつじつまをあわせる人もいる。

【 (余談) 「不可逆性」あるいは「非可逆性」ということばは (「フ」や「ヒ」の発音は無声化しやすいので) 聞きとりにくいし、 その否定である「可逆性」とまぎらわしい。 わたしは、「もどせなさ」といえばよいと思うのだが、 それに対応する「可逆性」のうまい表現がない。 [(わたしが出会った問題な日本語) もどせなさ]】

「覆水盆にかえらず」は古代からの経験的知識である。 これはいろいろな解釈ができる。地球の重力のもとで物体は下に落ちることをさすかもしれない。 しかしここでは、ばらばらに散らばったものがひとりでにまとまることは (めったに) ない、 という法則性をさすと考えたい。

近代科学のなかで、とくに19世紀に、熱力学が発達した。 その背景には、燃料をもやして熱から動力をとりだす技術の応用がすすみ、 熱機関 [代表例 ワット [Watt] の実用的蒸気機関 1765-69年] の効率をなるべく高くしたいという 社会的動機があった。 【『タペストリー』 180-182 ページ「産業革命」。

1840年代に、エネルギー保存の法則 (熱力学第一法則) が定式化され、仕事と熱は同じ種類の量だと認識された。

1860年代に、「熱力学第二法則」が スコットランドの トムソン (W. Thomson) 別名 ケルヴィン (Kelvin) 卿や スイスのクラウジウス (Clausius) などによって定式化された。 仕事を熱に変えることは制限なくできるが、熱を仕事に変えることには限界があるのだ。 「エントロピー (entropy) という量があって、それはふえることはあっても減ることはない」とも表現できる。

【熱力学のエントロピーと「情報エントロピー」とは、基本的に同じものか、まったく別ものか、 あるいは、エントロピーと「乱雑さ」とが、基本的に同じものか、まったく別ものか、ということについては、 解説を書く著者どうしで、見解がくいちがっている。 わたしは、「情報エントロピー」や「乱雑さ」は、熱力学にでてくるエントロピーと、 いくらかの類推ができるが、別ものだ、と思っておくことをすすめたい。】

温度が高いものと低いもののあいだで熱伝導がおこると、 中間の温度で一様な状態にちかづく。ひとりでに高温と低温にわかれていくことはない。 物質の混合についても、濃度が一様な状態にちかづき、ひとりでに分離することはない。

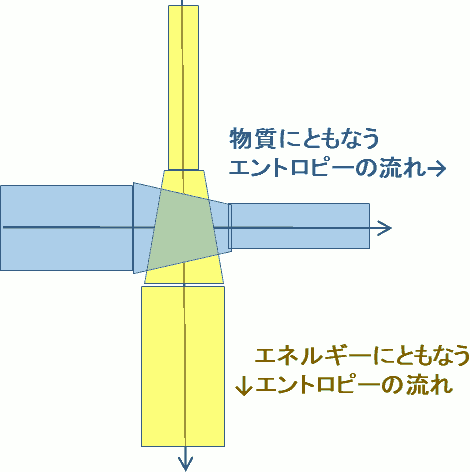

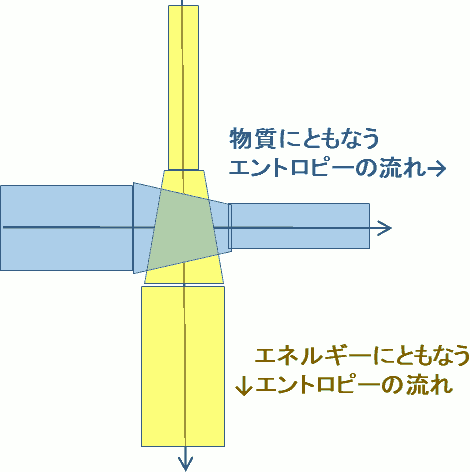

「ひとりでに」とことわったのは、別の現象と同時におこれば可能だからである。 たとえば、エネルギーにともなうエントロピーがふえる (たとえば、電力が熱にかわる) 現象と くみあわせて、物質の混合のエントロピーをへらすこと (金属精錬や汚水浄化) が できる。合計のエントロピーはふえている。 (つぎの図は、下にあげた田井『水のエントロピー学』の図をわたしがかきなおしたものである。)

(わたしがもうすこしくわしい議論を試みたページ) [エントロピーと資源・環境問題]

19世紀末から20世紀はじめに、気体分子運動論、さらに統計力学が発達した。 分子レベルのミクロな状態の数は、非常にたくさんある。 観測されるのは、そのうち「ありがちな」状態である。 このたちばからは、エントロピー増大は、必然ではないが、非常に高い確率でおこることである。

【自然観として〈物質は原子・分子でできているのか〉という問題は、別の回にあつかう予定。 また、〈「非常に高い確率」と「必然」とは同じとみなしてよいか〉という問題も、重要と思うが、 この授業であつかいきれるか、未定。】

熱力学第二法則を前提としてすなおに考えると、 この世界は、温度も濃度も一様な「熱的死」の状態のほうへ一方的にむかっている、 と考えられた。

生きている生物は、そのからだを、エントロピーの低い状態にたもつことができるが、 それは、生物がとりこむ物質やエネルギーにともなうエントロピーよりも 生物が出す物質やエネルギーにともなうエントロピーのほうが大きいことによって なりたっている。 【このことは、シュレーディンガーが (下にあげる)『生命とは何か』という本で指摘している。 ただし、そこでは「負のエントロピーを取り入れている」という表現をしたので誤解をまねいた。 エントロピー自体は負にならない量である。 「正味で負の . . .」ならばよいだろう。】

また、地球環境 (地球の大気・水圏) については、 それが吸収する太陽放射 (おもに可視光) は高温の熱にあたり、 射出する熱放射 (赤外線) は低温の熱にあたり、 エネルギーの収支がつりあっているならば、エントロピーの流れは出ていくほうが多いので、 地球環境のもつエントロピーのたまりはふえないことが可能である。 (ただし、これは地球の寿命や宇宙の歴史にくらべれば短い時間の話である。)

また、恒星などの天体は、質量どうしの重力のはたらきによって、 質量の分布の不均一化がすすむ。また、宇宙が膨張しているので、 宇宙全体のエントロピーがふえても、単位体積あたりのエントロピーはふえない。 したがって宇宙は「熱的死」にむかっていないようだ。 (おもに、下にあげる 杉本『宇宙の終焉』 の議論にもとづく。)

さて、ニュートンの力学によれば、 太陽と地球の2体問題では、地球は楕円軌道の運動を永遠につづける。 また、時間の向きを変えても、運動は (実際の運動の経過とはちがうが) 同様になりたつ という意味で、可逆である。 ただし、これは、力として両天体間の重力だけを考え、摩擦のたぐいを無視したばあいである。 摩擦をふくめると、ものごとは不可逆になる。 地上の物体にはたらく「空気の抵抗」も、摩擦のたぐいである。 【太陽と複数の惑星がかかわるばあいのような多体問題では複雑な運動が生じるが、 その複雑性は、不可逆性とは別の問題である。 その件は、「カオス」という専門用語とともに、別の回にあつかいたい。】

アリストテレスの天界と地上 (「月よりも下」) との運動の法則性のちがいは、 ニュートン以後の理解によれば、摩擦 (や熱伝導、拡散) のたぐいが無視できるばあいと 無視できないばあいのちがいととらえることができる。

近代科学的自然観を、「力学的」と「熱力学的」にわけ、「力学的」は可逆、 「熱力学的」は不可逆で、両者は対立するものだ、という議論に出あった。 【ここではその議論にふみこまず、その一例の読書ノートへのリンクだけしめしておく。 ジョージェスク=レーゲン (Geogescu-Roegen)『エントロピー法則と経済過程』(1971年) の [読書ノート]。】 わたしは、力学でも摩擦などは不可逆であり、熱力学でも第一法則は可逆なので、この分類は不適切だと思う。 しかし、近代科学的自然観のうちの歴史として、 まず可逆な天体力学からの連想が強く働いた機械論的な自然観ができ、 不可逆現象を認識したときそれを修正する必要が生じた、ということはあると思う。

1970年代から、エントロピーをキーワードとした資源問題や環境問題の議論がおこり (上記のジョージェスク=レーゲンはその例)、1980年代にさかんになった。 そのうちには、熱力学をただしく理解してつかっているものもあったが、 比喩的につかい、独断的な主張をしているものも多かった。 自然観に関する現代史のおもしろい主題ではあるのだが、 それを探求するには、まず熱力学でつかわれるエントロピーを理解しておくことをすすめたい。

【この授業での本の紹介が分散してしまったので、もうすこし進んだところで、まとめのページをつくる予定です。】

熱力学、とくにその第二法則と不可逆性について論じた本はたくさんある。 わたしが読んだ本はあまり多くなく、読んだうちでもどの本をすすめるかまようところがある。

つぎの本の著者はテレビ番組のディレクターだそうだが、 この本を書いているので non-fiction writer ともいえるだろう。 科学史の題材について、科学史家のしごとを尊重しながら書いた読みものといえる。 第1-2部は熱力学の成立までの基本的な科学史。第3部の話題はさまざまな方向にひろがる。

つぎの本は、熱力学だけではなく、この科目の他の部分にも関連する本としてあげておく。 著者は物理学者 (1906-1979, 量子力学で業績をあげた) であり、 この本はどちらかというと自然科学の入門書だが、科学史を意識したものである。 上巻の第1章では地動説からニュートン力学まで ([地球は宇宙の中心なのか、太陽が宇宙の中心なのか、あるいは ...]の話題)、 第2章では熱力学の成立。下巻の第3章では分子運動論による熱力学の説明。 書かれなかった第4章のかわりに収録された「科学と文明」という講演では (ひとりの自然科学者のたちばから) 人間の知識のうちで自然科学はどういうものかを論じている。

ここから下にあげる本は、自然科学の解説書であって、科学史の本ではない。

つぎの本は、化学者による熱力学の法則の解説である。 なお、英語版は、Oxford University Press から Very Short Introduction シリーズの The Laws of Thermodynamics として出ている。

わたしが少年時代に読んで、 熱力学の第2法則について「非常に高い確率」であり事実上「必然」という認識を得たのは、つぎの本からだった。 これは物理の入門書といえる。いまの科学的知識として正確ではないところもあるようだが、 最近も再版されているところをみると、読者の関心をよびおこす本としてはすぐれているのだろう。

宇宙や星の熱力学についてわたしが読んだのはつぎの本である。その後の発展があると思うがわたしは知識を更新していない。

同じ著者による、エントロピーの解説もある。物理の入門書といえる。 (『エントロピー入門』の水蒸気をふくむ大気中の対流の説明にはまずいところがある。)

シュレーディンガーは物理学者で量子力学の形成で重要なはたらきをした人だが、 この1944年の生命に関する講演にもとづく本も、(科学史の本ではなく) 科学史上の意義がある業績である。 前半では、生物の遺伝をになうのはどんな物質であるかを理論的に考えている (まだDNAであるとわかっていなかった時代である)。 後半で、「生きている」こととエントロピーの収支との関連を論じている。

つぎの本は、環境工学者が、水質の汚染・浄化をエントロピーの観点から論じたものである。

エントロピーと環境問題や資源問題を関連づけて論じた本は、 これ以外にもたくさんあるが、著者ごとに主張がちがっていることが多い。 著者の自然観が反映されるので自然観の話題としてもおもしろいのだが、 読むのはまず自然科学としてのエントロピーを理解してからにすることをすすめたい。

『タペストリー』から、世界宗教 (およびその源流とみなせる民族宗教) のはじまりと発展

わたしは仏教について専門的知識はない。 ただ、定方 の『須弥山と極楽』を1973年の新書版が新刊だったころ読んで、 とても長い時間が想定されていることが、印象にのこっている。 (それが仏教徒の常識であったとは思えず、少数の理論家が考えたことだろうと思うのだが。) 時間に関することだけ、定方 (2011) の本で確認してみた。(その本の全体を読んだわけではない。)

定方 (2011) の本で「小乗の宇宙観」とされているものは、 おもに『倶舎論』 (アビダルマ・コーシャ・バーシャ) という経典 (ヴァスバンドゥ (Vasubandhu 世親) 著, 4-5世紀) のものらしい。 宇宙は振動型の (たとえば、人の寿命が長くなったり短くなったりする) 変化をくりかえすものとされている。 時間の単位として、kalpa (漢訳では「劫」) というものがある。 これは何年にあたるかが定量的にはのべられておらず、 〈1辺が約 7 kmの岩が、百年に一度、天人が衣のすそでふれたことによって、 すりへって消滅するのにかかる時間〉とされている (236ページ)。 【なお、同じ本の「ヒンドゥー派の宇宙観」の章によれば、ヒンドゥー教のプラーナ聖典では 1 kalpa は 43億2千万年とされている (97-98ページ)。】 そして劫の80倍の「大劫」、大劫の64倍の「六十四転大劫」が論じられている。 それがさらにくりかえし、時間は無限とされているらしい。

なお、『三千仏名経』 によれば、弥勒 は 釈迦入滅後 5億7千6百万年後にあらわれる。 (現在をふくむ大劫のうちの未来である。) 伝承されるうちに変わって、いまは 56億7千万年後とされることが多い (定方 2011 の 242ページ)。 たまたまだろうが、現代の知見による地球史と同じけたの時間になるのがおもしろい。

(『須弥山と極楽』にも、ここで 定方 (2011) にもとづいてのべたこととおおすじで同じことが 書かれている。ただし弥勒については『三千仏名経』の件はなく56億7千万年後だけである。)

キリスト教は、ユダヤ教から、唯一神が天地を創造したという考えをひきついだ。 そして、人類社会がつづいているあいだに 終末 (最後の審判) があるという考えを明確にした。 最後の審判で永遠のいのちを得た人の霊魂は生き続けるとされるので、 この終末は時間の終わりではないのかもしれないが、それ以後の時間はわれわれの時間とは異質だろう。 われわれの知っているような時間には始まりと終わりがあるという考えなのだ。

キリスト教の旧約聖書はユダヤ教の聖書をひきついだものだ。 そこには、神がアダムとエバを天地創造の第6日につくった、と書かれている。 そして、アダムの (直系とされた) 子孫について、親が何歳のときに生まれた、という数字が 書きこまれている。 アダムが 900年以上生きたとされるなど、いまからみると非現実的ではあるが、 ともかくその数値をかぞえれば、現在が天地創造から何年めかを論じることができる。 中世の西ヨーロッパで標準とされたラテン語の旧約聖書には、ヘブライ語原典から訳された部分と、 ギリシャ語版から訳された部分があった。 前者によればキリストの出現は天地創造の約4千年後、後者によれば5千数百年後となった。

また、天地創造の6日 (+安息日1日) の1日が千年を象徴するという考えから、 天地創造から6千年後に終末がくるという考えがあった。 現在がどのくらい終末に近いかは重大な関心事だったので、 いろいろな人が、聖書にもとづいた年代の考証をした。 エジプトや中国の古い伝承とつじつまをあわせるのがむずかしかった。

近世 (初期近代) の宗教改革の時代、プロテスタント、カトリック、両方の社会で、 聖書が文字どおりに正しいと考える傾向がつよまった。

ニュートンも聖書にもとづいた年代の考証をした。 ニュートンの力学が想定する時間は原理的には無限だが、 はじめと終わりがあってもよいだろう。

なお、キリスト紀元がつくられたのは 525年、 「キリスト紀元前」といういいかたが普及し、 創世紀年 (年を天地創造からかぞえること) にとってかわったのは 18世紀である。

このあたりまでの議論は、つぎの本を参考にした。 (著者は歴史学者であり、歴史学の歴史、そのうちでも「世界史」というものの成立を論じてきた。)

しかし、地質や化石などについての科学的探究がすすんでくると、 地球や宇宙のこれまでの歴史が数千年におさまるとは考えられなくなった。

この話題を、わたしはつぎの 地質学者 ハットン (James Hutton, 1726-1797) の伝記から知った (英語版を読んだ)。 (これは科学史の本といえるが、non-fiction writer による一般向けの読みものであり、 科学史の専門書を参考文献にあげているが、こまかく知見の出典をしめしてはいない。) もっと適切な本があるかと思うが、残念ながらすぐには紹介できない。

地球の歴史の時間がどのくらい長い (はずである) かの認識には、 生物が進化したか、進化したならばそれはどのようなしくみによっているか、の認識がかかわっている。 この件は、生物の進化を論じる回であつかう予定。

現代では、西洋文明圏でも、 聖書にもとづく年代を真実と考える人は少数になっている。

一神教で、唯一神が造物主でもあるとするばあいには、 天地創造から宇宙がはじまる (時間もはじまる) という考えになりやすいだろう。 しかし、一神教だと必然的にそうなるとは言えないと思う。 また、キリスト教が世界 (宇宙) の歴史を数千年におさめようとしたことは、 天地創造論からの必然でもなく、 ユダヤ教の聖書が最初の人間からの年代をかぞえられる情報をふくんでいたことと、 キリスト教の複数世代にわたって聖書を文字どおりに解釈するのが正しいという 価値観がひろまった、という、たまたまの事情によるところが大きいと思う。

地理学者で気候学者であった 鈴木 秀夫 は、 風土が思想や宗教に影響するとした。 キリスト教やイスラム教などの一神教は「砂漠の思想」であり、 ヒンドゥー教や神道などの多神教は「森林の思想」だと考えた。 仏教は森林の思想に砂漠の要素がまざったものととらえた。 わたしは、風土が思想に影響したことはあると思うが、 必然的関係ではないと思う。 キリスト教やイスラム教がおこるまえの古代オリエントにはいろいろな多神教もあった。 鈴木のいう「砂漠の思想」の特徴はむしろキリスト教の特徴とみたほうがよいだろう。 【この本は「示唆に富む」本とは言えると思うが、自分の論の素材につかうのはあやういと思う。】

【なお日本では、(西洋で聖書の年代考証がすたれた) 19世紀ごろに、 『古事記』・『日本書紀』の神話部分まで歴史記述であることを前提とした年代考証がさかんになった。 ただし年代の数値がえられるのは神武天皇以後についてであり、神々の時代にはおよばない。 また、イザナギ・イザナミは「国生み」をしたが天地創造をしたわけではなく、 最初の神でもないから、世界はそれ以前からあっただろう。 したがって、この年代考証は考古学や人文科学的歴史学とは衝突したが、自然観とはあまり関係ないだろう。】

仏教は、漢訳仏典でいう「天」を神とみなせば多神教だが、 もしすべての仏は同一であるとみれば一神教ともいえる。 しかしわたしは、基本は「法」(ダルマ) であり、それは (永久不変かどうかはわからないが) 永久的なものなのだとおもう。 そうすると時間は (無限ときまったわけではないが) 無限であってよい。 (このような思想が成立した条件として、雨季と乾季がくりかえすインドの風土がかかわっていることは ありうると思う。)