あたまごなしな言いかたになるが、 「エネルギーという量があって、それは「保存則」という形の法則をみたす」ということが、 19世紀なかば以後の 自然科学 (物理) の基本的知識のひとつになっている。 エネルギーは不生不滅なのだ。 [質量保存の法則] のページでのべたことの 「質量」のところを「エネルギー」におきかえた、つぎのような法則がなりたつのだ。

数式のような形でかけば、つぎのようになる。ただし、X を箱の中のエネルギーのたまりの量、 Fin, Fout を、それぞれ、箱の壁をとおりぬけるエネルギーの流入量・流出量とする。 「d/dt」は時間による微分である。

エネルギーということばは、英語 energy から近似して かたかな でかけば「エナジー」だが、 ドイツ語から近似した「エネルギー」という形が定着している。

物理の意味でのエネルギーは不生不滅の量なのだが、 エネルギーは日常用語にもなっていて、「エネルギーを消費する」のような言いかたをよく聞く。 この両者のつじつまのあう理解は、この回の教材のあとのほうで試みる。

たまりの量としてのエネルギーは、大きく、つぎのように分類できる。 それぞれの説明はあとにして、ひとまず列挙しておく。

熱いものと つめたいものを まぜたり、接触させておいたりすると、 両者をあわせた全体が、ぬるいものになる。 このような状況を、定量的に考えて、つぎのような概念が形成された。

熱さのどあいをあらわす「温度」という量がある。 温度が高い物体から、温度が低い物体に、「熱」が移動する。 温度が高かった物体の熱量はへり、温度が低かった物体の熱量はふえるが、合計は変わらない。

物体のもつ熱量は、「熱容量 × 温度」という形に書くことができる。 (温度の原点をどうとるかは不確定だが、熱の移動が温度差できまるかぎりでは、 温度の原点をどうとっても議論は同じになる。)

さらに、熱容量は、「質量 × 比熱容量」という形で書くことができる。 (「比熱容量」を「比熱」ともいう。 物理・化学関係の学術用語では「比」は「質量あたりの」という意味であることが多く、このばあいもそうだ。) 比熱容量は、物質の種類と、相 (固体・液体・気体のいずれか) とによってきまる定数である。 (いまの認識では、これは厳密には定数ではないが、定数として近似できることが多い。)

「熱量」の単位として、 これだけの熱をあたえると液体の水 1 g (グラム) の温度を 1℃ だけ上げることができる、という量が 1カロリー (calorie, 略号 cal)となづけられた。 いいかえると、液体の水の比熱容量は 1 cal / (g ℃)である。 (それ以後の認識によれば、液体の水の比熱容量は温度によっていくらか変化するので、 カロリーの定義はすこしずつちがうものが複数できてしまった。) なお、栄養関係の応用では、この cal の1000倍をカロリーということもあったが、 しだいに、キロカロリー (kcal) というようになってきた。

エネルギー保存則が確立してから、 エネルギーの伝達のしくみとしての「熱」は残っているが、 たまりの量としての「熱量」は正しい学術用語ではなくなった。 しかし、だいたい「内部エネルギー」または (あとでのべる) 「エンタルピー」 にあたる意味で使われることがある。

動いている物体は、ほかの物体にぶつかると、それを動かしたり、変形させたりすることができる。 動いている物体は、その質量に比例し、また、速く動いているほど大きくなるような、なんらかの物理量をともなっていると考えられる。 その物理量には、方向をもつものと、もたないものがある。 18世紀ごろの西洋で概念が整理されていき、 方向をもつ量は「運動量」、方向をもたない量は「運動エネルギー」として とらえられるようになった。

物体に力をあたえて動かすことによって、物体のもつ運動エネルギーを変えることができる。 力とその力の方向の物体の移動距離とをかけたものを「仕事」という。 物体の質量を m 、速度を v (3次元ベクトル)としたとき、 「(1/2) m |v|2」 (ただし |v| はベクトルvの大きさ) を 物体の「運動エネルギー」とすると、 運動エネルギーは仕事のぶんだけ変化する。

(速度ベクトル v の3成分を (u, v, w)とすれば、 |v|2 = u2 + v2 + w2 である。 ただし右辺の v はベクトルではなく、その第2軸 (y軸) 方向の成分である。)

ここで、 物体に働く力が地球の重力だけであり、摩擦(「空気の抵抗」をふくむ)などが無視できるばあいを考える。 地球にくらべてじゅうぶん小さい規模の現象ならば、重力加速度は下向きでその大きさ g は定数としてよい。 質量 m の物体には (上向きを正として) -m g [マイナスに注意]の重力が働き、 (上向きを正として) -g [マイナスに注意]の加速度が生じる。 時刻 0 で位置(高さ) 0、速度 0 ならば、時刻 t では 速度は (上向きを正として) w = -g t [マイナスに注意]、 位置は (上向きを正として) z = -(1/2) g t2 [マイナスに注意]となる。 運動エネルギーは (1/2) m w2 である。

これを、「物体は、重力による仕事をされたので、運動エネルギーがふえた」ととらえてもよいのだが、 「(重力についての) 位置エネルギー」という概念を導入して、つぎのようにとらえることができる。 物体は、物体の質量に比例し、高い (地球の中心から遠い) ところにあるほど大きな、「位置エネルギー」をもっている。 重力加速度が一定値 g の場合は、 位置エネルギーは、物体の質量 m 、重力加速度 g 、高さ z [上向きを正とする]の積である。 (高さの原点をどうとるかの問題はあるのだが、 ここでの議論では、位置エネルギーの変化量だけが問題になるので、原点はどうとってもさしつかえない。 なお、気象の議論では、平均海面を高さ 0 とするのがふつうである。)

摩擦がなく、重力だけが働くばあい、運動エネルギーと位置エネルギーの合計は一定である。 つまり、運動エネルギーと位置エネルギーの和である「力学的エネルギー」が「保存している」(不生不滅である)。

おもり を ひも で つった ふりこ も、力学的エネルギーの保存をしめす例になる。 重力だけが働き、ひもの摩擦も空気の抵抗も無視できるような理想化したばあいを考える。 ふりこがふれている範囲の両端にきたときは、(瞬間的には) 速度はゼロになる。 まんなかにきたとき、速度は最大になる。 しかし、高さは、両端でいちばん高く、まんなかでいちばん低くなる。 両端では位置エネルギー、まんなかでは運動エネルギーが大きくなっていて、 両者の合計は一定なのだ。 なお、ふりこをちょっといたずらして、ひも の上半分をうごけなくする。 ふりこのふれる周期も振幅も変わる。しかし、端にきたときの高さは (摩擦が無視できるかぎりでは) 変わらない。

次のリンクさきの物理の教材では、 動く物体を静止画で表現するため、 時間等間隔で短時間だけ光る光源 (「ストロボ」という) をつかって写真をとって、 落ちる物体の運動や、ふりこの運動をしめし、 それが力学的エネルギーの保存の理屈にあっていることをのべている。

公開された動画の教材はいろいろあるが、ここではNHK高校講座をあげておく。 2002年度ごろ以後のNHK高校講座は教材としては冗長なところもあるが、 実績のある高校の先生が監修していて、 実験の画像やその説明はしっかりしていることが多い。

[注意] ここでは、地上での実験あるいは気象・海洋への応用を想定して、 重力としては地球の重力を考え、重力加速度の値は一定とみなせるとした。 天体の問題のばあいは、重力加速度は一定ではなく、 (重力についての) 位置エネルギーの値をもとめるには、ちがった定式化が必要である。 この授業ではそれを直接とりあつかわない。「物理学 I」であつかうかもしれないが不確かである。 関心のある人は、天文学、そのうちでも天体力学の分野の大学レベルの教科書を見てほしい。

[注意] 重力以外の電磁気力などの力についての位置エネルギーを考えることもあるが、 この授業ではあつかわない。

「熱量」と力学的エネルギー (まだそう呼ばれていなかったが) の概念は、別々に発達してきた。 しかし、摩擦熱という現象がある。 たとえば、なべを火にかけたとき、なべとその中身は、炎にともなう温度の高い物質から熱を受け取り、温度が上がる。 ところが、たとえば、グラインダーという器具で、砥石 [といし] を回転させて刃物をとぐとき火花が出る。 火花は砥石または刃物が部分的に破壊されて破片 (物体) の運動がつくられる現象でもあるが、 そこでは、砥石にも刃物にもなかった高い温度が、砥石と刃物とのあいだで 力が働くことによってつくられている。 力または運動によって、熱がつくられることがあるようだ。

19世紀なかばに、 「仕事をあたえることによって、熱をあたえることと同等な効果をもたらすことができる」 という仮説が考えられた。 Joule (ジュール) という人が、それを定量的に検証する実験をした。 1843年から1878年までの複数の研究報告がある。 そのうちでいちばん有名なのは、 容器の中の水を羽根車でかきまわし、水の温度の変化を測定した実験だ。 その水をかきまわす動力を、おもりが下がるのにともなって滑車がまわる形で与えた。 結果は、おもりがもつ位置エネルギーが減ったぶんが、 羽根車の運動エネルギーを経由して、 水がもつ (当時の認識による表現では) 熱量の増加となった、と解釈できる。

それ以後、「熱量」とよばれてきたものは、 力学的エネルギーとならぶ、エネルギーのたまりのひとつの形態であると認識され 「内部エネルギー」とよばれるようになった。 また、仕事と熱はいずれも、エネルギーのやりとりの形態であると認識された。 そして、力学的エネルギーと内部エネルギーをあわせたエネルギーについて、 保存則がなりたつ、つまり、物体のもつエネルギーの変化は 物体にあたえられた正味の仕事および正味の熱にひとしい、という認識ができてきた。

仕事の数量は、「力」かける「距離」できめることができる。 力は、運動方程式にもとづけば、「質量」かける「加速度」である。 国際単位系(SI)では、長さのメートル (m)、質量のキログラム (kg)、時間の秒 (s) から単位を組み立てる。 加速度の単位は、メートル毎秒毎秒 (m/s2、分数でなく負の指数をつかった表現では m s-2)である。 力の単位は、キログラム メートル 毎秒毎秒 (kg m s-2) で、 これにニュートン(N)という名まえがつけられている。 仕事の単位は、ニュートンにメートルをかけたもの (基本単位から組み立てれば kg m2 s-2) で、 これに、この実験をしたJouleにちなんで、ジュール (J) という名まえがつけられた。

Jouleの実験の報告では、ヤード・ポンド法の単位がつかわれていたが、 それをSIに換算すると、1カロリーの熱量は、約4.2ジュールの仕事に相当する。 内部エネルギーも、力学的エネルギーも、同じ単位を使ったほうがわかりやすい。 その単位としては、(20世紀後半のあいだに)ジュールが標準とされるようになってきた。

わたしは、カロリーを単位として使うことはしないが、 「水の比熱容量は (有効数字2けたで) 4200 J /( kg K )である」という知識は使う。 これを暗記しようとしてもまちがえやすいので、 「1カロリーで水1グラムの温度が1℃上がる」 「1カロリーは 約 4.2ジュール」のほうをおぼえて、組み合わせて使っている。 なお、比熱容量の単位の分母に出てくる温度は、温度差であり、 ケルビン (K) と セルシウス度 (℃) とは原点はちがうが温度差の尺度は同じなので、 「J /(kg K)」と「J /(kg ℃)」とは同じことである。

エネルギーの保存の法則を説明したところでのべた「系の壁をとおりぬけるエネルギーの出入り」には、 つぎの種類のものがあげられる。 このうち、仕事以外を「熱伝達」としてまとめ、 「熱伝達には、伝導、対流、放射がある」という習慣がある。

エネルギーの出入りが事件としておこるときは、 その事件のはじめからおわりまでの期間についてまとめたエネルギーのやりとりの量を問題にするが、 エネルギーの流れが継続しているときは、単位時間あたりのエネルギーの流れを問題にすることが多い。

(他の人はちがう表現をするかもしれないが) わたしは、「エネルギーの流れ」をあつかうときは、 いつも単位時間あたりの流れの量をあつかうことにする。 期間についてまとめたエネルギーの出入りをあつかうときは 「流れ」をさけて、「出入り」や「やりとり」という表現を使う。 (しかし、「出入り」や「やりとり」と言いながら、単位時間あたりの量をあつかうことは あるかもしれない。そこは、文脈や単位をよく読んで判断してほしい。)

エネルギーのたまりの量が時間とともにどう変化するかを論じるばあいにも、同様な問題がある。 わたしは、「エネルギーの時間変化」といえば、 たまりの量が単位時間あたりにどれだけ変化したか、 あるいは (ほぼ同じことだが) たまりの量を時間で微分したものをさす。 しかし、ある期間のはじめとおわりでどれだけ変化したかを話題にすることもある。 そのばあいは「時間変化」とは言わず、単に「変化」と言う。 (これは微妙なちがいでわかりにくいと思うが、これよりうまい表現を思いつかない。 こちらも、他の人はちがった表現をするだろうと思う。)

時間のSI単位は秒(s)なので、 単位時間あたりのエネルギーの流れのSI単位は、ジュール毎秒 (J/s)である。 これには、ワット (W) という名まえがついている。 実用的な蒸気機関を発明したJames Wattにちなんだものだ。 単位時間あたりの仕事を「仕事率」[注1]という。 電流にともなう単位時間あたりのエネルギーの流れを「電力」という。 仕事率、電力に対応する英語はいずれも power である。 ワットは仕事率や電力の単位でもある[注2]。

地学では、ある面に到達するエネルギーの流れ、 ある面から出ていくエネルギーの流れ、 ある面を通過するエネルギーの流れをあつかうことが多い。 このとき、面のうち、ある面積をもった領域にとっての、エネルギーの流れの量をあつかうならば、 その単位は、やはり W でよい。

実際は、その面の単位面積あたりのエネルギーの流れをあつかうことが多い。 そのばあいの SI単位は、ワット 毎 平方メートル (W/m2)である。 地学ではこれをとても頻繁に使うのだが、残念ながら、短い名まえはつけられていない。 (わたしはしないように注意するつもりだが、W/m2をワットと言ってしまうことがあるかもしれない。)

地学をふくむ多くの自然科学分野で、 単位時間あたりのエネルギーの流れの量を「エネルギーフラックス」(energy flux) ということが多い。 (同様に、単位時間あたりの質量の流れの量を「質量フラックス」と言ったり、 その物質が、たとえば二酸化炭素ならば、「CO2フラックス」と言ったりする。) Fluxはflowと同じ語源のことばで、flowと区別する必要はないと思うのだが、 なぜか使いわけられている。

そして、単位面積あたり・単位時間あたりの流れの量は、 「フラックス密度」 (flux density) と呼ばれるべきだということになっている。 「密度」はふつう 単位体積あたりの量なのだが、 フラックス密度のばあいの「密度」は「単位面積あたり」をさしている。 しかし、気象・海洋などの専門分野では、 「フラックス密度」というべき、単位面積あたり・単位時間あたりの流れの量を 「フラックス」と言ってしまうことが多い。 わたしは、授業ではなるべく「フラックス」という表現を使わないようにしようと思っているが、 既存の文献を読むばあいは、単位時間あたりの流れの量か、 単位面積あたり・単位時間あたりの流れの量か、判断しながら読んでほしい。

物体の体積がかわると、物体はそのとなりの物体とのあいだで仕事をする。 固体や液体でも厳密にいえば体積の変化はあるが、 とくに気体のばあい、体積の変化は無視できない。

シリンダーにはいった気体がピストンを押すばあいを考えると、 気体がピストンにする仕事は、 気体の圧力にシリンダーの断面積をかけた力と、ピストンが動いた距離をかければ得られる。 これは、気体の圧力とその体積の増加ぶんとをかけたものにあたる。

一般に、気体の体積がふえれば、気体はそのまわりに、圧力と体積の増加ぶんをかけただけの仕事をする。 逆向きでも同様で、まわりの物体が気体に、圧力と体積の減少ぶんをかけただけの仕事をする。

気体について、体積一定 (「定積」または「定容」という) のばあいには、 「内部エネルギー = 質量 × 定積比熱容量 × 温度」と書ける。

圧力一定 (「定圧」という) で考えるばあい、 「物体の温度を一定値だけ高めるのに必要なエネルギー」をもとめるには、 温度があがると、内部エネルギーがふえるとともに、 体積がふえてまわりに対して仕事をすることも、考慮にいれる必要がある。 このとき、「内部エネルギー + (圧力 × 体積)」という量を考えて、「エンタルピー」 (enthalpy)とよぶ。 エンタルピーはエネルギーと同じ次元をもつ物理量である。 「エンタルピー = 質量 × 定圧比熱容量 × 温度」と書ける。 圧力一定という制約をおかれたばあいには、 内部エネルギーをエンタルピーでおきかえた量が、 エネルギー保存則をみたすかのようにあつかってよいことが多い。

理想気体のばあいには、定圧比熱容量と定積比熱容量とのあいだには きれいな関係があるのだが、 それは大気に関するエネルギーを実際に計算するところで話題にする。

仕事を熱に変えることができるならば、熱を仕事に変えることができると期待される。 熱を仕事に変える装置は「熱機関」と呼ばれる。 18世紀にWattが発明した蒸気機関はその典型的なものだ。 熱機関は、熱をすべて仕事に変えることはできないことがわかった。 熱機関の効率の限界を考えることから、 「熱力学の第二法則」と呼ばれる法則があることがわかってきた。 (熱力学の第一法則はエネルギー保存則である。) 熱力学の第二法則は、ものをまぜることはやさしいが、 まざったものはひとりでには分離しないという不可逆性にもかかわっている。

熱力学の第2法則は、いくつかのちがった表現があるが、 Clausius (クラウジウス) が1865年に行なった定式化にもとづくと、つぎのように表現できる。

エントロピーは、保存則をみたす量ではない。 保存則で等号 (=) が出てくるところに、 熱力学第2法則では、つぎのように不等号 (≧) が出てくる。 この不等号には等号がふくまれているが、 等号がなりたつのは「可逆」という特殊な条件のもとである。

エントロピーを X として、熱力学第2法則は次のように表現できる。 なお、エントロピーの出入りは、物質またはエネルギーの出入りにともなうものだけを考えればよい。 そのほかに、エントロピーの発生がある。

エントロピーは「不生不滅」ではなく 「発生することはあるが消滅することはない」量だということができる。

熱力学成立のきっかけは、蒸気機関の効率の限界を考えることだった。 ここでは、蒸気機関を抽象化した熱機関を考えてみる。 実際の蒸気機関は、気体が膨張したり収縮したりするサイクルをくりかえすけれども、 ここではサイクルを平均して、熱機関は単位時間あたり一定の仕事をつくりだしていると考える。

多くの熱力学の教科書とちがう表現になるが、ここでは、 「熱」Q は単位時間あたりの熱の流れ [SI単位はワット]、 「仕事」W は単位時間あたりの仕事[つまり仕事率、SI単位はワット]をさすと考えることにする。 【「仕事 (work)」をあらわす変数名 W と、仕事率の単位 ワット (watt) をあらわす単位記号 W が同じ文字になってしまったが、 別のものとして読んでほしい。】

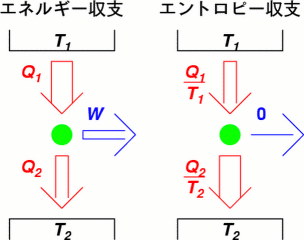

熱機関は、高温の熱浴 (温度 T1) から Q1 だけの熱を取り出し、 低温の熱浴 (温度 T2) へ Q2だけの熱を与え、 仕事Wを取り出す。 機関自体の状態は一定と考えるので、 エネルギーのたまりの時間変化はあつかわず、流れだけをあつかえばよい。 エネルギー保存から、Q1 = W + Q2である。

エネルギーがやりとりされるとき、仕事はエントロピーを伴わないが、 熱の流れはエネルギーを温度(絶対温度)で割った量のエントロピーの流れ [SI単位は ワット毎ケルビン [W/K]]を伴う。 この熱機関では、高温源から機関へ Q1/T1、 機関から低温源へ Q2/T2 だけのエントロピーの流れがある。 エントロピー増大とは、Q1/T1 ≦ Q2/T2である。 つまり、単位時間あたりで、Q2/T2 - Q1/T1だけの エントロピーが発生する。

エントロピーの発生が正(可逆の場合にゼロ)であることから、 熱機関の効率 W / Q1の理論的上限は、1 - (T2/T1)となる。

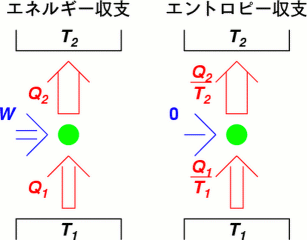

冷蔵庫やエアコンなどの原理である熱ポンプ(heat pump)は、 熱機関とにているが、仕事を投入して、その仕事が熱になったよりも大きな量の熱を移動させる装置である。 なお、電力はほぼ仕事と同じとみてよい。

上の熱機関のばあいと同じように、機関の運転が続いているばあいに、 単位時間あたりの熱の流れ、単位時間あたりの仕事をあつかうことにする。

熱ポンプに、仕事 W を投入して、低温側から Q1 だけの熱をくみ出し、 高温側にQ2だけの熱を捨てる。 エネルギー保存則から Q2 = Q1 + Wとなる。 エントロピー発生はQ2/T2 - Q1/T1となる。 これが正(可逆のばあいにはゼロ)でなければならない。

エネルギーのうち、仕事はエントロピーをともなわないが (電力もエントロピーを無視できることが多いが)、 熱はエントロピーをともない、そのエントロピーの量は温度が低いほど大きい。 そのほかに、物質には、エネルギーと直接関係ないエントロピーもともなう。 物質が混合すると、それぞれが別にある場合に比べてエントロピーがふえる。

自然界 (生物・人間を含む) で起こりうる現象は、 それに関与する物質とエネルギーを全部合わせて考えてみると、 必ず合計のエントロピーがふえる方向に進む。 逆には進まない。つまりこのような過程 (process) は不可逆過程である。 しかし、関与する物質やエネルギーの一部に注目すれば、 それにともなうエントロピーが減ることはある。

たとえば、熱機関は、エネルギーの一部 (廃熱となるぶん) のエントロピーを上げることにより、 他の一部 (仕事に変えられたぶん) のエントロピーを下げることを可能にしている。

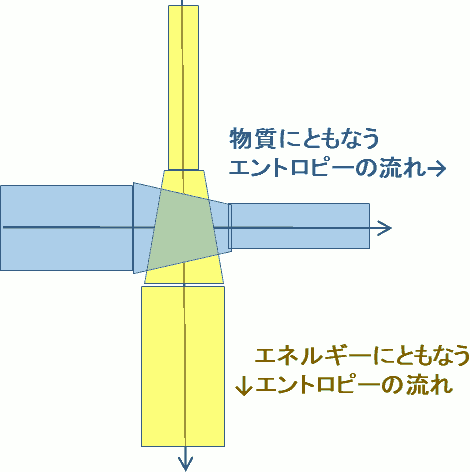

また、汚水浄化は、水とそれにとけている物質とを分離することなので、 対象となる物質のエントロピーを減らすことになる。 そのためには、同時に何かのエントロピーがふえる必要がある。 たとえば電力を使うとすれば、エネルギーが電力から常温の熱に変わったぶんだけ エントロピーがふえる。 その増加ぶんを上限として水のエントロピーを減らすことができる。 次の図 (田井 1985の図を参考にした) は、 汚水浄化を継続しておこなう装置を想定した模式図である。 エネルギーにともなうエントロピーの流れが上から下にふえることによって、 物質にともなうエントロピーの流れを左から右に減らすことが可能になっている。

「エネルギーを消費する」ときに起こっていることは、 エネルギーが消滅するのではなく、 有効なエネルギーが無効なエネルギーに変わる、と考えることができる。 有効なものと無効なものをあわせたエネルギー全体は不生不滅であり、 エネルギー保存の法則はなりたっているのだ。

「有効なエネルギー」には、いくつかの定式化がある。 化学でつかわれる「自由エネルギー」や、 工学でつかわれる「エクセルギー」 (exergy) などである。 自由エネルギー、エクセルギー、いずれも、 「エネルギー ひく (温度 かける エントロピー)」の形をしている。 「温度 かける エントロピー」を無効なエネルギーとみなし、 エネルギーから無効なエネルギーをひいたものを有効なエネルギーとした、と、とらえてもよいだろう。 ただし、温度として、自由エネルギーでは対象物の温度を、 エクセルギーでは環境の温度をつかうので、両者は同じ概念ではない。