地球温暖化にともなう水循環の変化

温暖化すると水循環は速くなるか? 遅くなるか? ひとことでは言えない。

雲・降水を含む水循環は、地球温暖化の将来見通しにとって、不確かさの大きな部分である。

しかし、そのうちでも、わりあい確信度の高い知見はある。

ここでは、地球温暖化で世界平均地上気温が上がることを前提として、

それにともなって水循環に関しておこることを論じる。

(大部分は10年ほど前に用意した材料だが、新しい材料にさしかえても、要点は変わらないはずである。)

気温が上がると、海があるもとでは、海から大気に水蒸気が蒸発して、

水のたまりの量である、鉛直積算した大気柱の水蒸気量が、ふえるだろう。

そのふえかたは、正確にはわからないが、

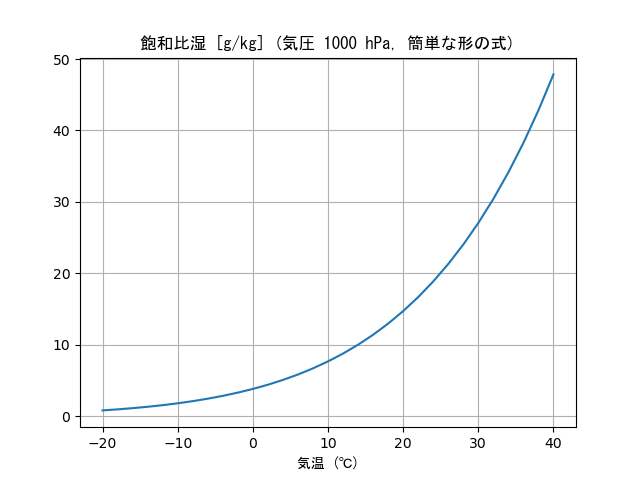

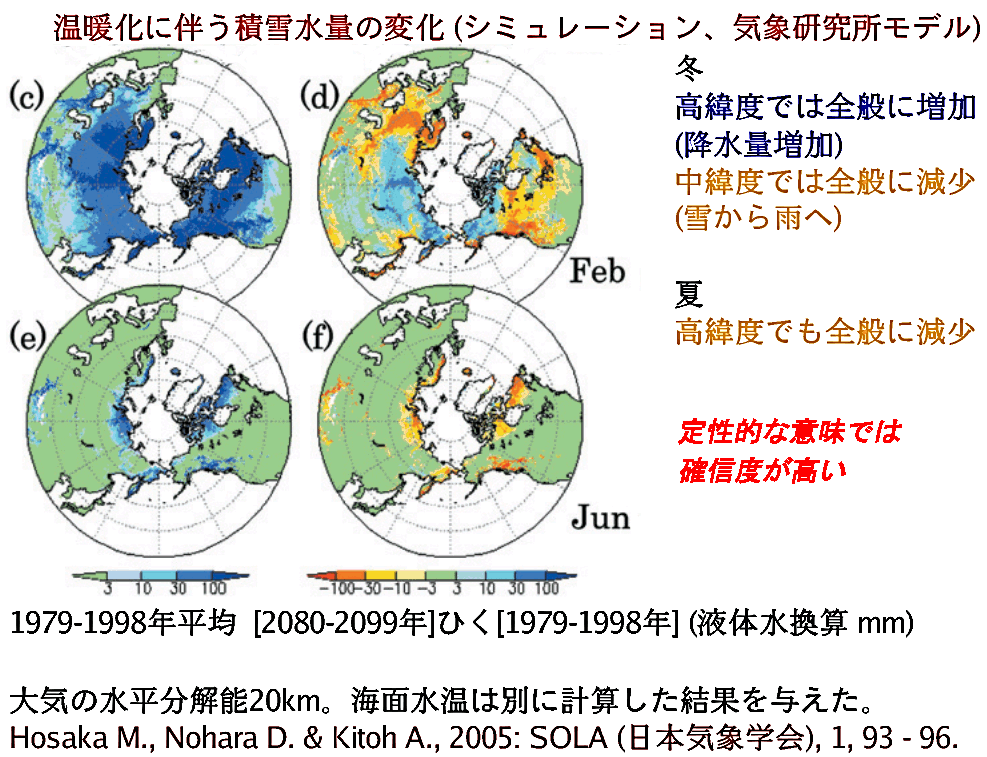

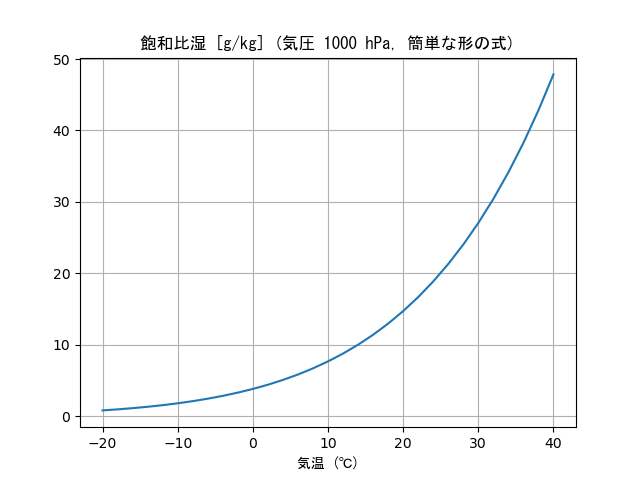

比湿 (空気の質量のうちの水蒸気の質量のわりあい) がほぼ温度(と気圧)によって決まる飽和比湿に比例する、

つまり、相対湿度一定に近いだろうと予想される。

また、水の流れの量である、降水量と蒸発量は、世界平均では、ほぼつりあっていて

(上に述べた水蒸気量の増加はそのわずかな差のぶんにあたるが)、

気温が上がると、どちらもふえるだろう。

ただし、蒸発にはエネルギーが必要であり、

もし温室効果強化による温暖化ならば、地表に達する下向き地球放射がふえるから、

利用可能なエネルギーがいくらかはふえるが、

そのふえかたは、温度上昇に応じた飽和比湿のふえかた (上の図) ほどは激しくない。

大気中の水蒸気の平均滞在時間( 大気柱の水蒸気量を降水量でわったもの )はのびる。

(温暖化にともなって、単位時間あたりに動く水の質量という意味では「水循環は速くなる」が、

水分子が大気に出てきてから海・陸にもどるまでにかかる時間という意味では「水循環は遅くなる」。)

次の図は、同じ濃度シナリオによる2つの気候モデルのシミュレーションでえられた気象要素を

全球平均したものの時系列を、増田がグラフにしたものである。

温度上昇の大きさはモデル間でだいぶちがうが、どちらでも水蒸気の平均滞在時間はのびている。

![[温暖化によって水循環は加速するか? 気候モデル出力の平均値の時系列を見る]](../../../memo/ondanka/20140708/png/50.PNG)

他方、ローカル・短時間の降水量は、

すでに大気中にある水蒸気が雨となってふることで決まるから、

(地表面からの蒸発のエネルギー要因にはよらず)

大気柱の水蒸気量がふえれば、それに応じてふえることができる。

気温が上がると、降水は、より狭い空間、短い時間に集中しやすくなる。

緯度帯別の降水の変化

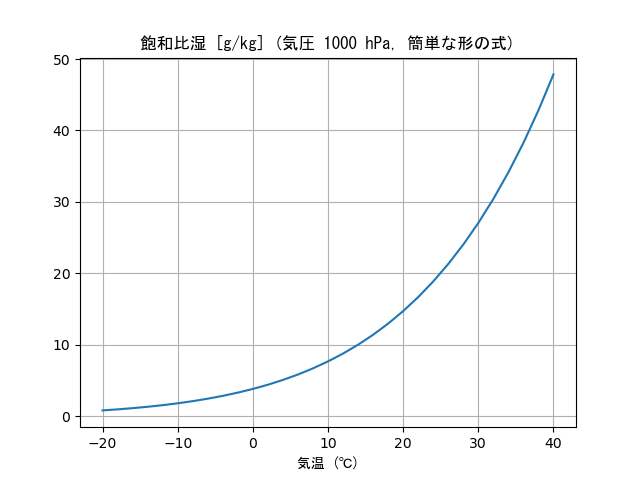

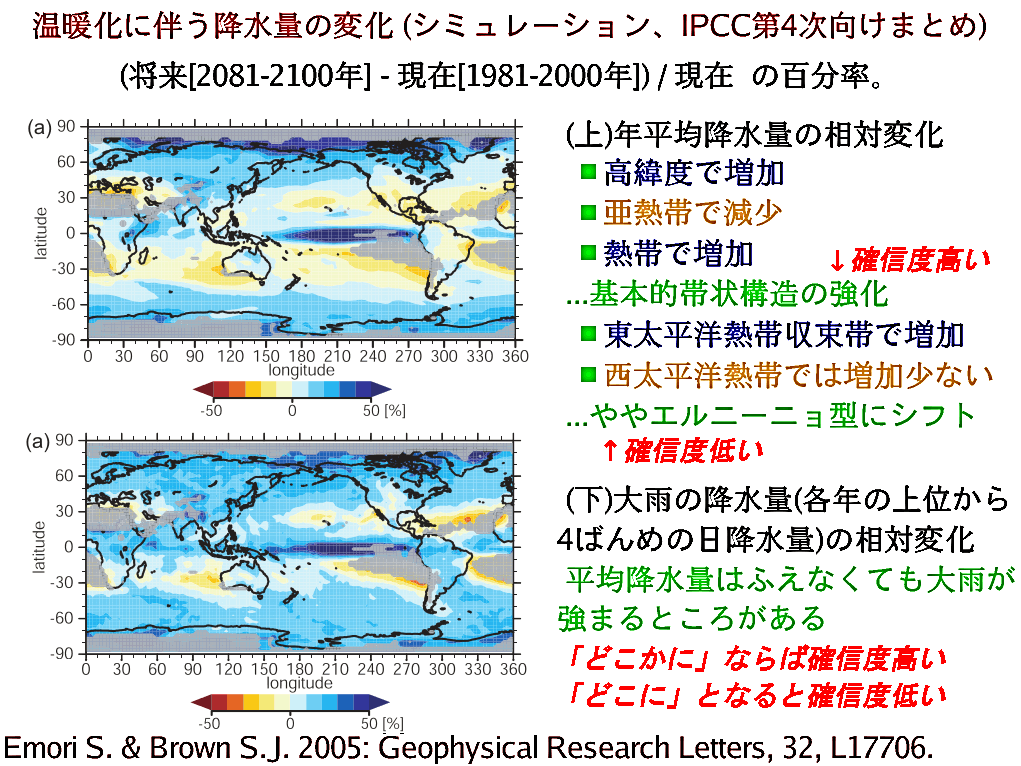

Emori & Brown (2005) の研究では、

複数の気候モデルにそれぞれ濃度シナリオをあたえたシミュレーションの結果をあわせて、

21世紀末ごろ (2081-2100年) と 20世紀末ごろ (原則として 1981-2000年) の降水量のちがいを見た。

地球上の降水の東西平均した基本の分布は、

ハドレー循環の上昇域である赤道付近で多く、ハドレー循環の下降域である亜熱帯で少なく、

温帯低気圧が活動する温帯でまた多くなるが、

温暖化が進むと、降水の多いところはますます多く、少ないところはますます少なくなる。

ここまでの見通しは確信度がかなり高い。

温暖化にともなって、同じ緯度帯内のどこで降水がふえるかの見通しは、

予測型シミュレーションどうしでも必ずしも一致しないので、確信度は高くない。

(たとえば、エルニーニョがふえれば熱帯東太平洋で降水がふえるが、

温暖化にともなってエルニーニョがふえるかどうかの見通しは一致していない。)

日本の降水の変化

つぎの報告書の降水に関する概要と、予測型シミュレーションの結果のまとめを見る。

- 文部科学省、気象庁, 2000: 『日本の気候変動2020 -- 大気と陸・海洋に関する観測・予測評価報告書』

[外] [気象庁ウェブサイト内のこの報告書のページ]

- 報告書概要版から [「降水」]

- 報告書詳細版から、気象庁の予測型シミュレーションによる、地域ごとの降水の変化

(グラフの青は「RCP2.6」シナリオ(約2℃の温暖化)、赤は「RCP8.5」シナリオ (約4℃の温暖化))

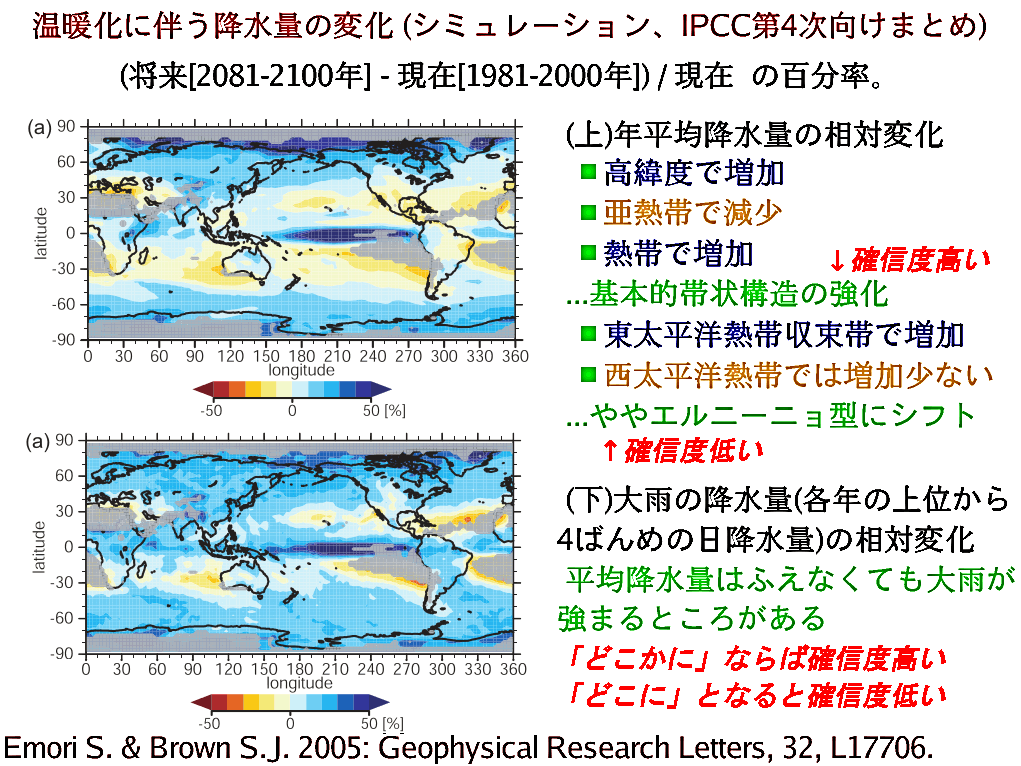

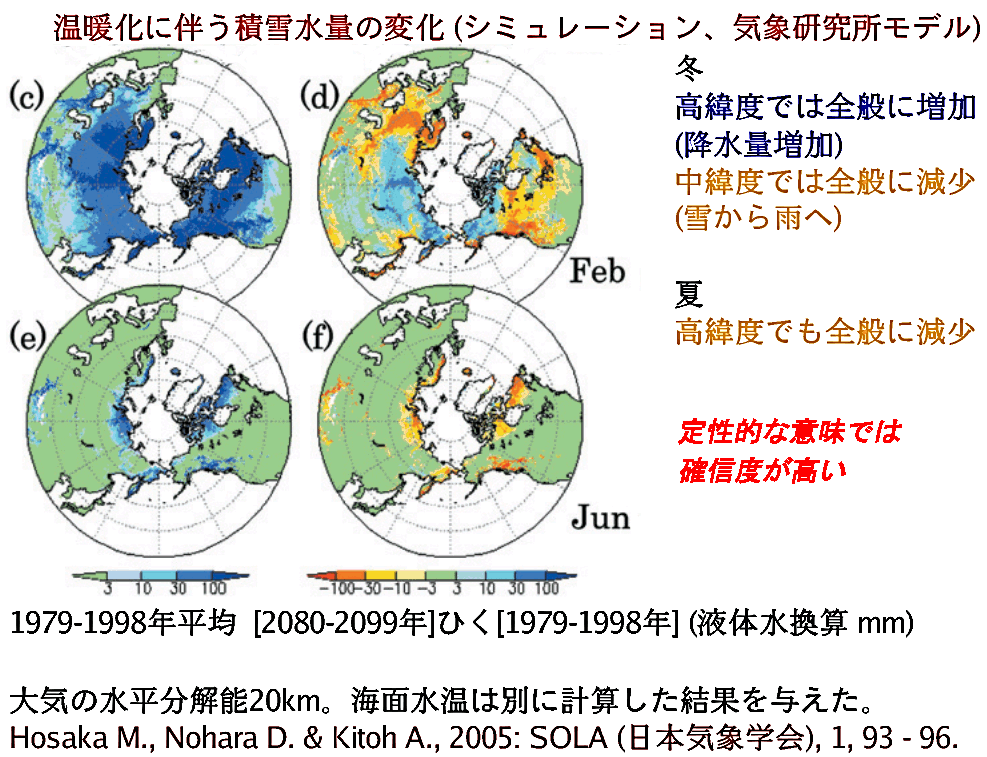

雪の変化

温暖化にともなって、雪氷は減ることが多いが、変化は複雑である。

積雪について、予測型シミュレーションの例 (Hosakaほか, 2005)を見ると、

北極圏の冬には、積雪がふえる。

温暖化が進んでも気温がじゅうぶん低いうえに、水蒸気の供給がふえるからである。

日本など温帯の積雪地帯では、雪が雨に変わるので、積雪は減る。

ただし、この論文であつかわれた温暖化した気候は、21世紀末ごろを想定したものである。

そこに向かう途中の段階で、年々変動で寒い年には、北極圏と似た理屈で積雪がふえることもあるだろう。

- [出典] M. Hosaka, D. Nohara and A. Kitoh, 2005:

Changes in snow cover and snow water equivalent due to global warming simulated by a 20km-mesh global atmospheric model.

SOLA, 1: 93-96.

doi: 10.2151/sola.2005-025

- (補足) [温暖化で雪がふえるのはどんなばあいか] (おもに日本のばあいについて)

- 下の「本の紹介」にあげた 川瀬さんの『地球温暖化で雪は減るのか増えるのか問題』にくわしい。

大陸の乾湿の変化

地上気温が上がるという意味での温暖化が進行すると、

大陸上では、もし陸上に水があれば蒸発量がふえる。

しかし、降水量はどこでもふえるとはかぎらない。とくに、亜熱帯ではふえないと予想される。

降水量がふえないところでは、土壌水分や河川流出量が減るという意味で、乾燥化が進むだろう。

また、季節的に積雪がある大陸上では、雪どけが早まるので、

早まった雪どけの時期には土壌水分も河川流出も多いが、積雪のない季節は長くなって乾燥化が進むだろう。

気候モデルによる気候変化の研究をリードした 真鍋 淑郎 さんは、1980年ごろから、

このような大陸の乾燥化の可能性を指摘していた。

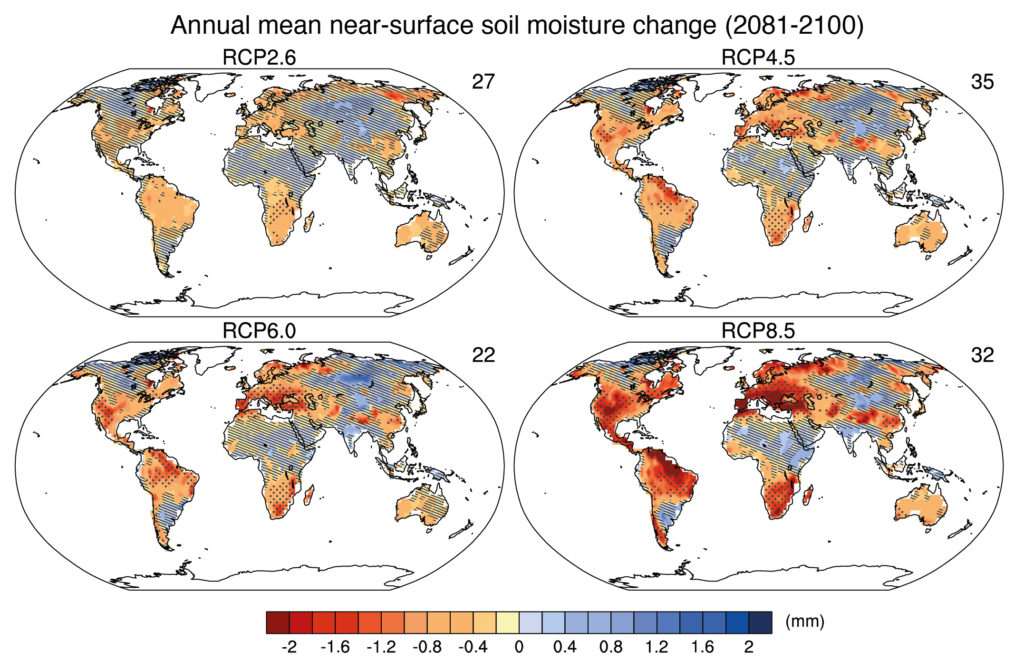

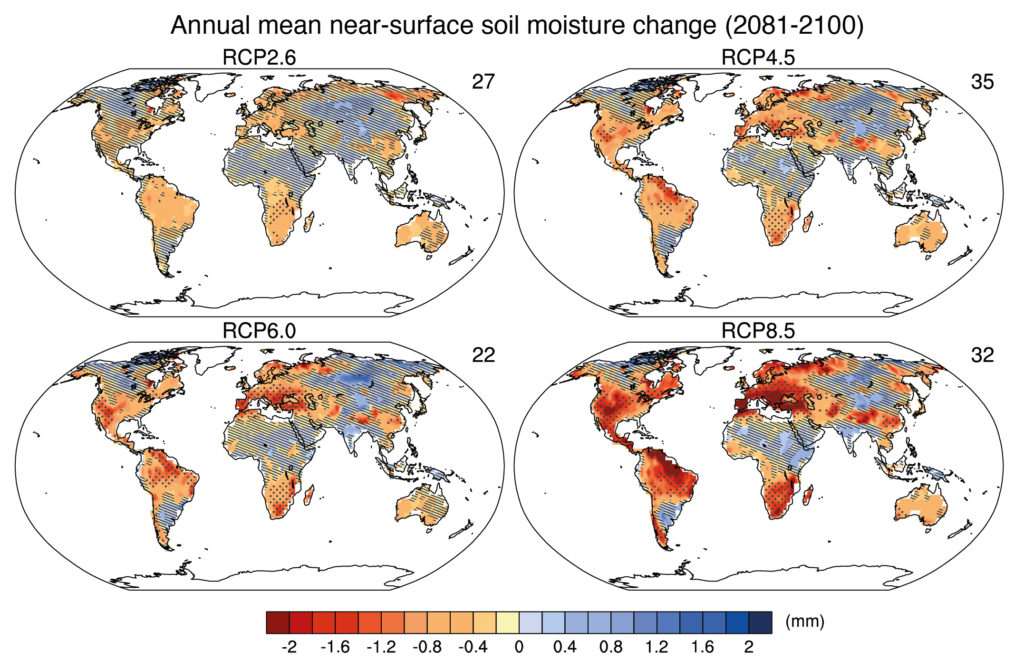

ここでは、IPCC第5次評価報告書にのった、4つの将来シナリオそれぞれについての多数の気候モデルの結果をあわせた、

土壌水分の 2081-2100年の状態の 1986-2005年の状態からの差をしめす。

(IPCC 第5次評価報告書 第1作業部会の巻 (2013年) 第12章 図 12.23)

土壌水分はふえるところもあるが、地中海・黒海周辺や北アメリカ南西部などで減ることが予想されている。

ここまでのまとめ

- 飽和水蒸気量は大きくふえる

- 実際の水蒸気量も大きくふえる (数量の不確実さはあるが)

- 短時間・ローカルの降水量も大きくふえることができる

- 世界平均の降水量・蒸発量はふえるが、あまり大きくふえることはできない。

- 水循環は加速するか? 単位時間あたりの質量の流量はふえるが、水蒸気の大気中平均滞在時間はのびる。

- 降水は短時間・ローカルに集中しがちになり、ふえないところもある。

- 緯度帯別にみると、降水は多いところ (ハドレー循環の上昇域、温帯低気圧帯) でふえ、すくないところ (亜熱帯高圧帯) で減る。

- 同じ緯度帯のうち経度別にみてどこでふえるかの予想は困難。

- 陸水貯留量 (土壌水分など) は、大陸上では減るところが多いだろう

(真鍋さんの1980年以来の懸念、真鍋・Broccoli 第10章参照)

- 雪は雨にかわる。ただし、低温であり降水がふえるところで雪がふえることもある。

- 水災害 ... 洪水と渇水 (渇水は水資源不足でもある)

- 水環境 ... 生物 (微生物をふくむ) を通じて人間にかかわる

- 水資源

- 水不足の心配や対策はつぎの両者を区別してかんがえるべき。

- 飲み水・からだの清潔をたもつのに必要な水 ... 人権問題、比較的少量

- (注) 国連の開発目標にでてくる "Water and sanitation" は 飲み水とトイレをさす。トイレ排水と飲み水の分離が (感染症や寄生虫の防止のために) 重要という考えのようだ。

- 水資源 ... 産業問題、多量

- 水資源の評価のとき、「天水農業」 (その場にふる雨を作物の葉が蒸散する) はふくめない (別にかんがえる) ことが多い。

- すると「水資源賦存量」は、降水量-蒸発量 あるいは 流出高 で近似できる。

- 世界の水資源利用量は、農業用水(灌漑)が多い。工業用水、都市用水は国によって大小さまざま。

- 「水を消費する」ことの意味が目的によってさまざま。製品にとりこまれるほかは、蒸散するのか、下流に流れるのか、汚染物質濃度がふえるのか...

地球温暖化にともなう (人間社会にとっての) 水に関する心配

- (農業以外の生物がらみの変化は、わたしにはよくわからないので、省略。)

- すでに水の多いところ (の どこか) に雨がふえ、洪水がふえる。

- 亜熱帯・温帯の大陸のあちこちで、「水資源賦存量」が減少、畑作農業・牧畜に困難が生じる。

(とくに地中海・黒海周辺、アメリカ合衆国南西部など。)

- (大気中二酸化炭素増加にともなって陸上植物が要求する蒸散量がいくらか少なくてすむ可能性はある。

... 同じだけの二酸化炭素をとりこむための気孔のあきかたが小さくてすむので。)

- デルタ地帯で、海面上昇 [別に論じる] によって、高潮のリスク増加、土壌水の塩分増加、水田農業は継続できるか?

- 水資源を雪どけにたよっていたところで、春に利用可能な水が減る (冬に利用可能な水はふえる)。

本の紹介

- 渡部 雅浩, 2018:

『絵でわかる 地球温暖化』。講談社。

... 地球温暖化の話題を中心とした、気候の変化・変動についての入門書。

[読書メモ]

- 真鍋 淑郎、アンソニー J. ブロッコリー (Broccoli) 著,

増田 耕一、阿部 彩子 監訳、宮本 寿代 訳, 2022:

『地球温暖化はなぜ起こるのか -- 気候モデルで探る 過去・現在・未来の地球』

(ブルーバックス B2202)。講談社, 309 pp. ISBN 978-4-06-528081-2.

[英語版についての読書メモ (1)]

[(2)]

[(3)]。

[日本語版の読書メモ]

- 中島 映至 [てるゆき], 田近 英一, 2012:

『正しく理解する気候の科学』。技術評論社。

... 入門読みもの。エネルギー収支を基本として気候システムをとらえ、

全地球史から時間スケールを順次細かくして21世紀の気候予測に向かう。

[読書メモ]

- 川瀬 宏明, 2019: 『地球温暖化で雪は減るのか増えるのか問題』。ベレ出版。

... 日本で雪がどこにどの季節にどのくらい降っているかの現状をふまえたうえで、

それが地球温暖化でどう変わるかの研究にもとづく見とおしを解説している。

[読書メモ]

- 川瀬 宏明, 2021: 『極端豪雨はなぜ毎年のように発生するのか』。化学同人。

... 日本でどのような大雨が生じているか、それはどんなしくみによるか、

それが地球温暖化でどう変わるかの研究にもとづく見とおしを解説している。

[読書メモ]

- 鬼頭 昭雄, 2015: 『異常気象と地球温暖化』。岩波新書。

... 地球温暖化とそれにともなう極端現象(いわゆる異常気象)の予測型シミュレーションをしてきた立場からの

地球温暖化全般の解説。

[読書メモ]

- 中村 尚 [ひさし], 2015: 『「日本の四季」がなくなる日 -- 連鎖する異常気象』。小学館新書。

... (題名は変だが) 地球温暖化にともなって日本とその周辺の気候がどう変化するかについての解説。

[読書メモ]

- 高薮 縁 [ゆかり] ほか 編, 2012, 2015, 2018, 2022: 『暑いだけじゃない 地球温暖化』 1, 2, 3, 4。

https://ccsr.aori.u-tokyo.ac.jp/~takayabu/pamphlet.html

- 沖 大幹 [たいかん], 2016: 『水の未来 -- グローバルリスクと日本』 岩波新書 新赤版。

... 後半で地球温暖化にともなう水資源・水災害の問題を論じている。

前半は、水の利用がどこの環境に負荷をかけているかを考える「ウォーター・フットプリント」という概念の話。

[読書メモ]

(2021-05-24) 2024-05-15

増田 耕一 (MASUDA Kooiti)