空間スケールの大きい現象は時間スケールも大きいのがふつうである。 大まかに、現象の空間軸上の大きさ(長さ)と時間軸上の大きさ(継続時間)は比例すると言ってよいかもしれない。 ただし、鉛直スケールは大気の厚さ(さらに対流圏の厚さなど)で、 水平スケールは地球の大きさで、頭打ちになる。

空間・時間スケールがちがっても風速や現象の移動速度はだいたい 1 m/s から 10 m/s のけたで同じなのだ。

3次元空間内の点の位置は、原点で相互に直交する 3つの直線の軸からなる座標系によって、 3つの、実数値、長さという物理量の次元をとる量 (x, y, z) であらわすことができる。

気象・海洋の分野では、地球の形は 回転楕円体 (第2近似) とせず 球 (第1近似) ですませることが多い。 大気の運動方程式をきちんと定式化するときは、球座標がつかわれる。 球座標の表現は、応用数学や物理での流儀と、気象学や海洋学での流儀が ちがうので、どちらの流儀で書かれているか注意してつかう必要がある。

地球全体にくらべて小さい領域を考えるときは、球面の部分を平面で近似する。 すると、直交直線座標 (x, y, z) をつかうことができる。

xとyは水平座標である。 気象や海洋の分野では、地図を x-y平面 とみて、 x軸は図上の右向き、y軸は図上の上向きにとる。 極付近をあつかうばあい以外は、x軸は東向き、y軸は北向きにとることが多い。 zは鉛直座標で、気象では上向きにとる。 (海洋では下向きを正にとることが多いが、下向きを負にとる流儀もある)。

速度は、物体の位置の時間変化であり、 直交直線座標ならば、位置座標を時間で微分して得られる。 気象 (や海洋) の分野では、速度の3成分につぎのように (u, v, w)をつかう。

速度ベクトルには太字の v または u をつかうことが多い。 ベクトルをさす太字と成分をさす細字を区別して読む必要がある。 (黒板では、太字のかわりに縦の字画を二本線にして示すことがある。)

鉛直方向の運動方程式が静水圧のつりあいで近似できることを前提として、 鉛直座標として、高さ z のかわりに、気圧 p をとることが、 気象の分野ではふつうにおこなわれる。

観測の面では、ラジオゾンデ (気圧計・温度計などの観測機器と電波発信機をつけた気球) による観測で、 気圧が高さよりも直接的に測定されており、 上空の天気図 (「高層天気図」) を、高さ一定の平面ではなく、 気圧が一定の面についてつくる習慣がある。

理論の面では、(x, y, p) という尺度で見た「体積」は空気の質量に比例するので、 p座標は、密度一定の流体の力学を応用するのに便利なのだ。

pは下に向かってふえるので、zの向きとpの向きが逆であることに注意する必要がある。

dp/dt = ω [オメガ小文字、ここでは角速度ではない] を「鉛直 p 速度」ということがある。 (量の次元は速度でなく [圧力/時間] である。) ωが正は下降流である。

大気が均一な理想気体で、さらに温度が一様だと仮定すると、 気圧の鉛直分布は高さの指数関数の形をしている。 その条件では、pの対数が高さに比例する。 現実のデータを見るばあいにも、近似的に高さに比例することをねらって、 p座標は対数目盛りで表示することが多い。 (エマグラムの縦軸も、気圧を対数目盛りにしたものである。)

p座標には、地表面の座標値が一定でないという欠点がある。 気象シミュレーションのためには、p座標をさらに変形して、 地表面の座標値が一定になるようにした鉛直座標が考案されている。

流体の運動方程式を記述するのに、おおきくわけて2つの態度がある。 (ラグランジュとオイラーは18世紀の物理学者の名まえで、 実際にはどちらの人も流体を両方の態度で論じたことがあるのだが、 用語としてかたまってしまった。)

(x, y, z) 座標での速度を (u, v, w) とすると、つぎの関係がある。 ∂Q/∂t を「局所変化項」、あとの3項を「移流項」とよぶことがある。

dQ/dt = ∂Q/∂t + u ∂Q/∂x + v ∂Q/∂y + w ∂Q/∂z

【「北風がふくと寒くなる」ということを、つぎのようにとらえることができる。 Q を 気温 T とする。 仮に dT/dt = 0 (それぞれの空気塊は温度をたもって移動する) とする。 北のほうが温度が低ければ ∂T/∂y < 0 であり、 北風がふけば v < 0 であり、両者の積の v ∂T/∂y は正である。 もし他の項が 0 ならば、∂T/∂t < 0 となる。】

[大気の成層と対流のおこりやすさ (1) ]では 鉛直方向に注目した。ここではおもに水平方向に注目する。

地球上では、下向きに重力がはたらいている。重力の大きさは、質量×重力加速度である。 大気や海洋は地球全体にくらべて浅い層なので、重力加速度は一定値で近似するのがふつうである。

圧力は、面積あたりにかかる、面に垂直な方向の力である。 流体の内部の1点では、圧力の値は、方向によらない。 流体の内部の場所がちがえば圧力の値がちがう。 圧力を空間座標(水平でも鉛直でもよい)で微分したものを、(その軸の方向の)「圧力勾配」あるいは「圧力傾度」 (いずれも英語の pressure gradient に対応する語)ということがある。

鉛直方向については、[地球大気の概観、質量と圧力]の回にのべた。 流体の一部を箱のようにとりたてて考えると、 箱には、箱の上側の面に下向きの力(=圧力×面積)、下側の面に上向きの力(=圧力×面積)がかかっている。 この合計を、箱の体積で割ると、体積あたりの力は「圧力の差 わる 高さの差」である。 ただし、力は圧力の大きいほうから小さいほうに向かうので、負の符号がつく。 これは、高さの差を0にちかづけた極限で、鉛直の圧力勾配の符号をかえたものにひとしくなる。 質量あたりの力は、体積あたりの力をそこにある物質の密度で割れば得られる。

同様に、水平方向の圧力のちがいによる力は、体積あたりで、水平の圧力勾配の符号をかえたものにひとしくなる。

この力を「圧力傾度力」、大気のばあいは「気圧傾度力」という。

【水平方向を想定した気圧傾度力の説明が、稲津の本の 4.1 節 (1) 「気圧傾度力」p. 80-81 にある。 ただし、そこの「X, Y」は、増田ならば「Δx, Δy」と書くものである。】

地上天気図で、海面気圧の等圧線が東西にのびる直線で、 北緯30度、北緯35度の気圧がそれぞれ 1020 hPa、1012 hPa だったとする。 水平の気圧傾度力の向きをのべよ。また、その方向の気圧傾度の大きさを計算して SI 単位で答えよ。

ただし、地上の距離は、球とみなした子午線の弧の長さから計算したものを、局所平面近似での距離とみなしてよいとする。 子午線の長さはメートルの構想によってよい。

[2025-06-16 変形] 北緯30度、北緯35度の 500 hPa 高度がそれぞれ 5500 m、5400 m だったとする。 以下同様。

流体内部の摩擦を「粘性」(英語では viscosity) という。

大気のうち、地表面に接した、空間スケールが cm のけたのところでは、 本来の意味の粘性 (分子粘性) が重要である。

分子粘性がきく層の外側の、 地表面から高さおよそ 1 km ぐらいまでのところ (「大気境界層」という)では、 乱流 (大気の小規模な運動) が運動量をはこぶことが、 粘性と似たようなはたらきをする。(「渦粘性」ということがある。)

地表面からおよそ 1 km 以上高いところ (「自由大気」という) では、 通常、摩擦は無視できる。 (ただし、自由大気のうちでも小さな空間スケールのうちで風速が大きくちがう状況では、 摩擦が無視できないこともある。)

(ニュートン力学の) 運動方程式は、座標軸が「慣性系」である場合に成り立つ。 宇宙空間に固定した座標系は慣性系とみなせるが、 われわれは (気象学をやるときも)、自転している地球(の固体部分)に固定した座標系をつかっている。それは慣性系ではなく、慣性系に対して回転する座標系だ。 回転している座標系で、運動方程式が成り立っている形にするためには、 本来は存在しない見かけの力を補う必要がある。 見かけの力には、回転系にあるすべての物体に質量に比例してかかる「遠心力」と、 回転系に対して動いている物体に、質量と(回転系に対する)速度とに比例してかかる 「コリオリの力」がある。

ただし、気象学や海洋物理学ではふつう、地球の自転の遠心力は、重力に含め、 その合力の方向を下向きと考えてしまうので、遠心力はおもてには出てこない。

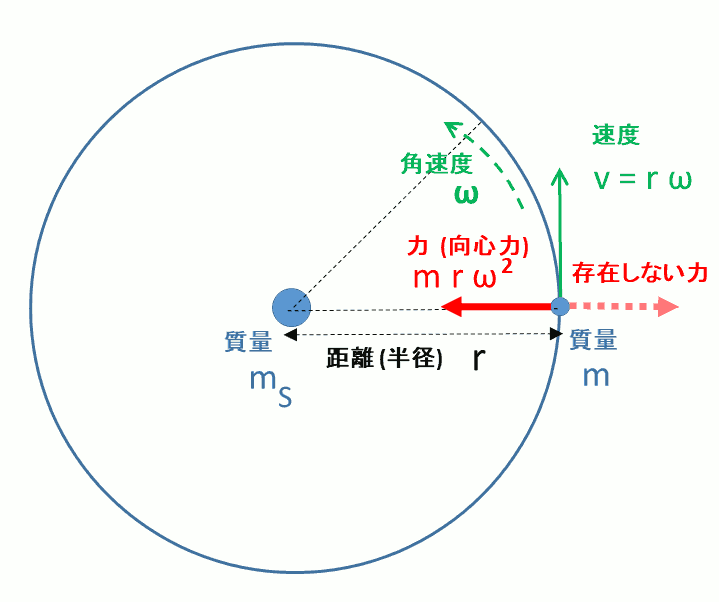

質点とみなせる物体 (質量 m) が 平面内で 円運動している状況を考える。 軌道の半径 r、角速度 ω [オメガ 小文字] とする。

(回転していない座標系で考えると) 加速度は、常に円の中心に向かっている。 半径方向外向きの運動方程式はつぎのようになる。右辺は 質量 かける 加速度。

実際の力 = - m r ω2

ωで回転する座標系で考えると、この物体は「止まっている」。 力のつりあいで考えるためには、

実際の力 + m r ω2 = 0

ここでつけ加わったm r ω2が「遠心力」。

地球上の物体の運動の、微小時間の部分をきりとってみると、 それは、回転運動の微小部分とみなすこともできる。

その回転軸は一般には地球の自転軸とは一致しない。 しかし、ひとまず、回転軸の向きが同じであるばあいを考えてみる。

まず、(Ω + ω) で回転している(地球に固定していない)座標系で考えると、 遠心力は (Ω + ω)2 に比例する。 これを展開すると Ω2 + 2 Ω ω + ω2 となる。大気や海洋の力学では 地球 (の固体部分) とともに Ω で 回転している座標系で考えるので、 この各項にあたるものが、次のように扱われる。

現実には、自転の軸と、相対的な回転の軸の方向が違う。 回転の軸は3次元空間のあらゆる方向をむきうるので、 角速度は、3次元ベクトルとしてとらえることができる。 (くわしくいうと「軸性ベクトル」という種類の量である。) 上に「2 Ω ω」と書いたものは、「2 かける (ベクトルΩ と ベクトルω の 内積)」、 つまり、「2 かける (ベクトルΩの大きさ) かける (ベクトルωの大きさ) かける (ベクトルΩとベクトルωのなす角のcos)」とするべきものなのだ。

大気・海洋の大規模な運動は、水平スケールが鉛直スケールよりも大きいので、 水平に近い運動になっている。 したがって、相対的な回転 (上の ω) は、ほぼ、それぞれの地点での天頂方向の軸のまわりの回転である。 したがって、地球の自転のうちで、天頂方向の軸のまわりの成分がきく。 地球の自転角速度をΩ、緯度をφとすると、 上の議論での Ω を、Ω sin φで置きかえるとよい。

コリオリの力は、運動の向きを変えるが、 各瞬間の運動の向きに直交しているので仕事をせず、速度の大きさを変えない。

北半球では、上から見て、右向き(南半球では逆) [これを暗記しようとするのはうまくない。] 赤道上では0。

極のほうに向かう流れ (北半球では南風、南半球では北風) を、 東に向かう流れ(西風)に変える向きに働く。【熱帯の対流圏上層の平均状態でおきていること】

赤道のほうに向かう流れ (北半球では北風、南半球では南風) を、 西に向かう流れ(東風)に変える向きに働く。【熱帯の対流圏下層の平均状態でおきていること】

[覚えるならばこのどちらかを。](大まかには、地球の自転は西風と同じ向きなので、 もし赤道から離れる空気の塊が回転しない座標系に対する速度東西成分をたもつとすれば、 地球に対する相対的な西風の速度を得る、と考えることができる。 ただしこれを定量的に精密に計算するためには、「角運動量の保存」を考える必要がある。)

運動方程式の中でコリオリの力がでてくるところでは、 「2 Ω sin φ」という量がたびたびでてくる。 これが「コリオリパラメータ」 (稲津の用語は「コリオリ・パラメタ」、佐藤の用語は「コリオリ係数」) とよばれる。量記号は f をつかうことが多い。

(単位質量あたりで、「加速度 = 質量あたりの力」の形で 書かれている。 加速度は全微分で書いてあるが、 実際には局所変化項と移流項にわけて計算されることが多い。)

[注] p 座標の式にでてくる z は 「ジオポテンシャル高度」 (geopotential height) といい、 重力加速度 g を標準の一定値として、質量 m の物体の位置エネルギーが m g z となるような z である。 現実には重力加速度が厳密には一定ではないので、ジオポテンシャル高度と幾何学的な高さとには いくらかのちがいがあり、精密な観測値をあつかうときには注意が必要になる。 この授業の範囲では、ジオポテンシャル高度と高さとを同一視してよい。

(稲津 4.2節「天気図の風」 (2) 「地衡風平衡」 p. 93-97) (佐藤 2019 8.2節 p. 123-127)

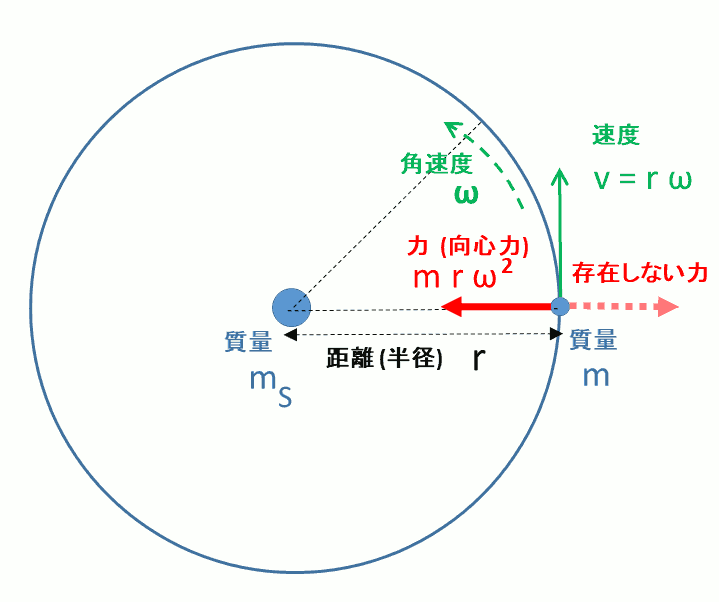

大気の運動のうち、大規模な (水平規模が 数百 km 以上の) 現象を考える。 それにもかかわらず地球の一部分を平面で近似できると仮定する。 摩擦力が無視できない地表から高さ1 kmぐらいまでを はずす。 コリオリの力が弱い赤道から緯度南北10度ぐらいまでを はずす。 この条件のもとで、水平の運動方程式は、 水平の気圧傾度力と、コリオリの力とがつりあって、合力が0であり、 一定の風速の風が定常的にふいている (等速直線運動である) という形で近似できる。 このつりあいを、「地衡風」という。 (海洋でも同様なことがなりたつが、「地衡流」という。)

【わたしは「地衡風」ということばは気圧の分布と風の分布との関係をさすと思っているが、 気圧(の分布)があたえられたときにこの関係からきまる 風 (風速ベクトル) のことを地衡風という人もいる。 なお、単語のくみたてとしては、「平衡」の「衡」の字をふくむので、「地球の自転とつりあった風」のようなものだろう。】

単位質量の空気塊が、(地球に対して) 速さ(速度ベクトルの大きさ) v で動いているときの コリオリの力の大きさは f v と書ける。コリオリの力の向きは速度ベクトルと直角である。 そして、f は地球の自転の角速度と、その場の緯度によって、次のように書ける。

f = 2 Ω sinφ

ただし、Ω [オメガの大文字] は地球の自転の角速度。 近似的に(2 π / 1 日)、もう少し正確には、 ここの1日は「1恒星日」(太陽ではなく宇宙空間に対して地球が同じ方向を向く周期)。 Ωの値は、有効数字2けたで、7.3 × 10-5 rad/s になる。 [rad は ラジアン。角度の単位だが、弧の長さを半径の長さでわったものなので、 無次元と考えてよい。]

【稲津の本の 4.2節 (1) の89ページの最初の式の 「86164」には単位をおぎなって「84164 s」と書くべきである。 両辺の単位をあわせるためには、「2π」も「2π rad」とするべきだが、 角度の単位のラジアン (rad) は実は無次元なので省略してもよい。 2番めの式の「6.371×106」には「m」、 3番めの式の「7.292×10-5」には「rad/s」、 「5000×103」には「m」をおぎなうべきである。 90ページの最初の式の「7.292×10-5」には「rad/s」、 「6.371×106」には「m」、 2番めと3番めの式の「60」には「s」、3番めの式の「5」には「m」を おぎなうべきである。】

φ [ファイ] は緯度。北緯が正、南緯は負。 [物理数学の球座標のφでないことに注意。] たとえば、北緯45度では、sin φ = 0.5 である。

地衡風のつりあいを、ひとまず、風が東西方向にふいているばあいを考える。 u が風速の東西成分 (西風が正)、y が南北方向の座標 (北向きが正)だとする。 南北方向の気圧傾度は Δp/Δy である。 Δp が正のとき気圧傾度力は南むきなので、気圧傾度力は -Δp/Δy である。 (実際の北半球の温帯の対流圏では、Δpが負、気圧傾度力が北向きのことが多い。) また、空気の密度を ρ [ロー] とする。 海面付近の気圧での ρの代表的な値は 1.2 kg/m3である。

地衡風のつりあいは、単位質量の空気塊について、つぎのように書ける。 [南北方向の運動方程式で、加速度を 0 とした。 【運動方程式は、z座標では空気の単位体積あたりで、p座標では単位質量あたりで書かれることが多いが、 ここではz座標でも単位質量あたりにした。】

-(1/ρ) (Δp/Δy) = f u

これを、u をもとめるように変形すると、つぎのようになる。

u = -(Δp/Δy)/(ρ f)

p座標を採用すれば、単位質量の空気塊について、地衡風のつりあいはつぎのように書ける。

-g(Δz/Δy) = f u

これを、u をもとめるように変形すると、つぎのようになる。

u = -g(Δz/Δy)/f

【次の図は、上から見た平面図で、北半球、図の上向きが北向き、と想定している。】

【稲津の本の 4.2節 (2) の p. 95-97 [2025-06-09 授業中に気づいて授業後訂正] の (4.10)式の「20×102」には「Pa」、 「350×103」には「m」、 (4.11)式の「968×102」には「Pa」、 「287」には「J/(kg K)」、「266」には「K」、 (4.12)式の「-5.71×10-3」には「Pa/m」、 「1.27」には「kg/m3」、 「1.16×10-4」には「s-1」をおぎなうべきである。】

【稲津の本の 4.3節 (1) の p. 103 の (4.23)式の「-750」には「m」、「1890×103」にも「m」、 (4.24)式の「9.8」には「m/s2」、 「8.16×10-5」には「s-1」、 p.104 の最初の式の 「7.292×10-5」には「rad/s」 または (rad は無次元なので)「s-1」 をおぎなうべきである。】

小課題 (1) でもとめた気圧傾度力とコリオリの力がつりあう地衡風の 風向・風速はどうなるか。 ただし、空気の密度は 1.2 kg/m3 としてよい。 コリオリパラメータを計算する際には、緯度を北緯30度としてよい。 また、恒星日と太陽日を同一視する近似をしてよいことにする。 (実際の地表の風は地衡風とだいぶちがうが、参考として地衡風を考えることは多い。)

[2025-06-16 変形] 北緯30度、北緯35度の 500 hPa 高度がそれぞれ 5500 m、5400 m だったとしたばあい。 この場合、空気の密度の数値は必要としない。

(稲津 5.4節 「台風」 (2)「傾度風平衡」 p. 141-142) (佐藤 2019 7.4節)

【[注 (2025-06-16)] この関係を「平衡」というのは、 「持続しうる定常状態」という意味ならばよいが、 「力のつりあい」という意味ならば、うまくない。 地球とともに回転する座標系でみたとき、これは力のつりあいではなく、 0でない加速度がある。 空気塊とともに回転する座標系でみると、 遠心力をふくめて力がつりあっている形になるが、 これは気象学で標準的な座標のとりかたではない。】

やはり、大規模ではあるが、平面で近似できる状況で おこりうる定常状態を考える。

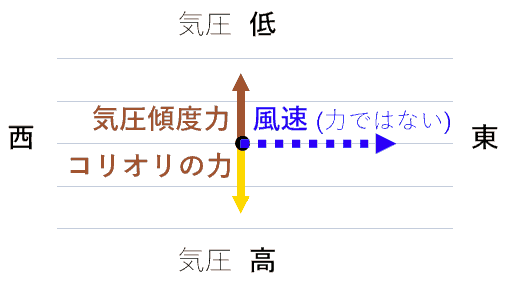

等圧線 (気圧がひとしいところをむすんだ線) あるいは 等高度線 (等圧面の高さがひとしいところをむすんだ線)が 円形である状況を考える。 それは、「低気圧」(水平にみわたして中心の気圧がまわりより低い) であるか、 その反対の「高気圧」であるかのどちらかである。 (「低気圧」ということばには 3次元構造の意味もあるが、ここでは水平2次元構造の意味でつかう。)

空気塊が等圧線にそって円運動する状況を考える。摩擦はないとする。 気圧傾度力とコリオリの力の合力が、円運動の向心力となる。

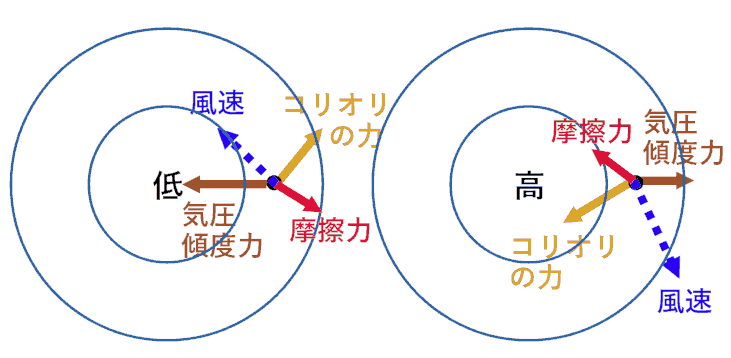

次の模式図は、上から見た平面図で、北半球を想定している。 風速 (青の点線でしめした) は力ではない。 空気塊に働く力は気圧傾度力とコリオリの力である。 2つの力はつりあっておらず、合力が円運動の向心力になる。

稲津 (2022) の 図5.17 (141ページ)、 佐藤 (2019) 7.4節の説明、 小倉 (2016) の 図6.11 (142ページ)は、 (気象学でふつうの地球とともに回転する座標系ではなく) 円運動する空気塊といっしょに回転する座標系でとらえたものになっている。 このとらえかたでは、円運動の「遠心力」があらわれ、 それをふくめた合力はゼロになっている。

このようにして、円軌道の運動が定常的につづく状況を、 力のつりあいとみなして、「傾度風のつりあい」という。 (「傾度風」という風を論じることはあまりない。) わたしはこの用語は変だと思うが (気圧傾度と風が出てくるつりあいは地衡風をはじめ いくらでもあるので)、 「世の気象学者がつかっている用語」という意味で紹介する。

高気圧のまわりの傾度風の関係をつくりうる気圧傾度力には限界がある。 (速度の1乗に比例する項と2乗に比例する項をふくむ2次方程式になり、 実数解のないばあいがある。) 稲津 (2022) 142ページ 式 (5.13), (5.14) とその前後の本文、 佐藤 (2019) 111ページ 図7-7 とその前後の本文、 小倉 (2016) 143ページ 図6.12 とその前後の本文を参照。

[2025-07-14 補足] 稲津の本の 式 (5.12) (141ページ) の数値にはつぎのように単位をおぎなうべきである。 30 × 102 Pa (30 は 980 - 950)、93 × 103 m、 1.2 kg/m3、7.3 × 10-3 s-1。

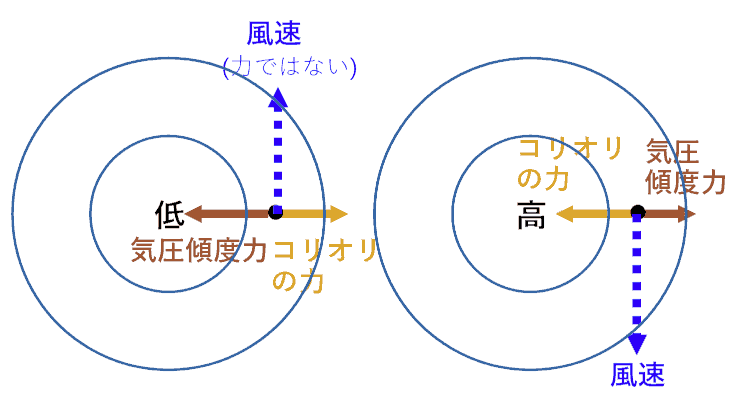

現実の大気の、地表に近い部分 (高さおよそ 1 km 以下) では、摩擦がある。 摩擦力の向きは、風ベクトルに対して、おおまかには、反対向きである。

しかし、くわしくいうと、反対向きからずれている。 大気の中の摩擦力は、風速、つまり地表面に対する空気塊の速度ではなく、 風速の鉛直勾配、つまり、空気塊とそのちょっと下にある空気塊との速度の差に応じて生じるからだ。 このことは、気象学の入門書のうちでは、島貫 『気象の理』の 8.4節 「地表近くの風」 (102-107ページ) で論じられている。 同様なことは海洋の海面のすぐ下でも起こっていて、流速ベクトルの鉛直分布が らせん状になるので 「エクマン (Ekman) らせん」というキーワードで知られている。 たとえば、保坂『謎解き・海洋と大気の物理』の3-5節「らせん」(136-140ページ)、 花輪 『海洋の物理学』の8.1節「風に対する海洋の応答 --エクマン層の理論」(93-96ページ) などに説明がある。 ただし、これをていねいに計算するには、 地表面付近の乱流に関する情報が必要で、一般的にのべるのがむずかしい。

「傾度風」のばあいと同様に等圧線が円形だとすると、 摩擦力があるせいで、風が円運動からずれて、 低気圧ではいくらか中心にむかって吹きこみ、 高気圧ではいくらか外にむかって吹き出す。

つぎの模式図も、上から見た平面図で、北半球を想定している。 風速 (青の点線でしめした) は力ではない。 空気塊にかかる力は、気圧傾度力、コリオリの力、摩擦力の合力である。 等圧線が円形なので気圧傾度力は円の中心に向かっている。 コリオリの力の向きは風速に直角である。 摩擦力の向きは厳密には風速の反対ではないがそれに近い。 合力はかならずしも0ではないが値は小さくなっている。

摩擦があると、運動エネルギーが失われていく。 また、気圧の大きいほうから小さいほうに流れが生じることは、 静水圧のつりあいのもとでは、その上に乗っている空気の質量のちがいを減らすことになり、 気圧傾度をよわめることになる。 しかし、もし気圧傾度を維持する作用がつづいている (有効位置エネルギー [これは説明していない専門用語だが] が供給されている) ならば、 摩擦をふくむ流れの形が定常的につづくことがありうる。

稲津の本の 4.2節「天気図の風」 (3) 「地上付近の風」では、 地表に近い大気を、高さ約 100 m ぐらいまでの「接地境界層」と、 そこから上、高さ約 1 km ぐらいまでの「大気境界層」にわけている。

境界層で重要なのは、 時間スケールを細かくみると 水平方向の風速と鉛直方向の風速に相関があることにより、 水平方向の運動量 (=質量×風速) が鉛直方向にはこばれることである。

((1)) 「接地境界層の風」 p. 97-98 では、 (水平) 風速の鉛直分布が高さの対数型になることがしめされている。 これは大まかには、地表からの距離に比例して大きな渦が可能になることで説明できる。

((2)) 「大気境界層の風」 p. 99-100 では、 摩擦力が風速と反対向きであり、風速に比例する (比例係数 ε) という近似のもとで、 気圧傾度力、コリオリの力、摩擦力の合力が 0 になるばあいについて、 やや定量的に論じている。

静水圧のつりあいのもとで、等圧線はその上にある空気の質量分布に対応する。

地衡風 (または傾度風) は等圧線に平行であり、 等圧線をよこぎって質量をはこばないので、質量分布は定常になることができる。

地表面付近では摩擦があるので、風は地衡風 (または傾度風) からずれ、 質量分布をならすように空気の質量が移動する。 質量分布 (したがって気圧分布) を持続させるためには、 それを強化するような作用が必要である。

大気 (や 海洋) の力学によって、 気圧と風との関係が地衡風から離れていると、 それを地衡風にちかづける はたらき がある。 (その結果、地衡風に近い状態が見られることが多くなっている。)

そのはたらきは、コリオリ パラメータ f = 2 Ω sin φ が大きいほど大きい。 したがって、低緯度では、地衡風から離れた状態がわりあい見られやすい。

また、中高緯度では、 どちらかといえば気圧と質量の分布がたもたれて、風がそれにあうように調節される。 低緯度では、どちらかというと風の分布がたもたれて、気圧と質量がそれにあうように調節される。 それで、中高緯度の大規模な天気をみるときはまず気圧 (上空では等圧面高度) の分布を見る。 低緯度の大規模な天気をみるときはまず風の分布をみる。

赤道付近では、コリオリ パラメータが小さいので、 そこの中小規模の現象には、地球の自転はあまりきかない。

赤道付近を中心とする大規模 (水平スケール 千 km 以上) の現象には、 コリオリ パラメータが南北でちがうことがきいて、赤道地帯特有のことがおこる。

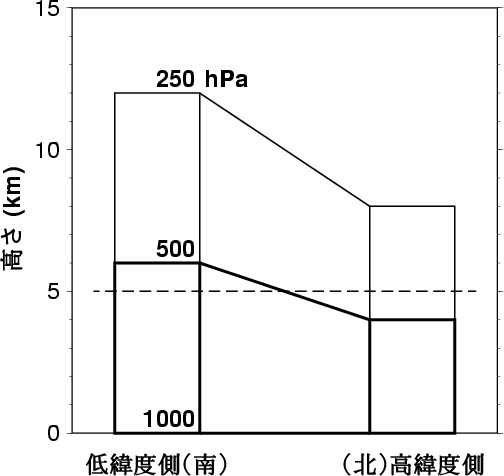

(この図は、佐藤 (2019) の 図 8-1 (p. 122) と、例としていれた数値はちがうが、同じ概念をあらわしている。)

地表面のすぐ上では、図の左右 (一般的には水平のどこかの方向だが、 典型として南北を想定したばあいを書きこんでいる) で、気圧の差はないとする。 【現実には、地表に近い大気では摩擦がはたらくので、等圧線をよこぎった空気の質量の移動がおき、 (上空にくらべれば) 大きな気圧差を維持することができない。】 そして、静水圧のつりあいによって、左右で、地表の上の大気全層の気柱の (地表面の単位面積あたりの) 質量は ひとしい。 また、左右で、同じ 2つの等圧面 (たとえば 1000 hPa と 500 hPa) で はさまれた層の (地表面の単位面積あたりの) 質量はひとしい。

図の左 (低緯度を想定している) のほうが温度が高いとする。 すると、大気の状態方程式 (理想気体としてよい) からわかるように、 同じ2つの等圧面ではさまれた層の体積も、 したがって、(それを水平面の単位面積あたりにした) 層の厚さ (thickness、高さの差) も、左のほうが大きい。

したがって、上空では、左のほうが等圧面高度が高い。 同じ高さでくらべれば、左のほうが気圧が高い。 気圧傾度力は左から右にはたらく。

気圧傾度力とコリオリの力がつりあって地衡風になっているとすれば、 風向は紙面に垂直である。 図の左が低緯度、右が高緯度だとすれば、地衡風は、西風 (東向きの流れ)である。 対流圏のうちの上層・下層とも、低緯度のほうが気温が高いならば、 対流圏では、上にいくほど西風が強くなっている。

(稲津 2022 4.3節「上空の風」 (2)「温度風の関係」 p. 104-106) (佐藤 2019 8.1節 p. 121-122)

近似として 地衡風のつりあいがなりたっているので、 風速の東西成分は、気圧の南北勾配に比例している。 p座標でいえば、風速の東西成分は、等圧面高度 z の南北勾配に比例している。

u = -g (∂z/∂y) / f

静水圧のつりあい (p座標での表現)

g ∂z/∂p = -(1/ρ)

大気の状態方程式 (理想気体とみてよい)

p = ρ Rair T

くみあわせると (計算過程を省略したが)、風速の東西成分の鉛直勾配は、温度の南北勾配に、比例している。

∂u/∂p = - Rair/(f p) ∂T/∂y

ここまでは「東西」「南北」を限定してのべたが、 これは一般に、風速の水平のひとつの方向の成分の鉛直勾配と、温度のそれと直角な水平方向の勾配との 関係である。 この関係を「温度風の関係」とよぶ。

みちびきかたは、たとえば、つぎを参照。

わたしの用語では、「温度風の関係」は「温度と風との関係」であって、「温度風」という風がふいているわけではない。

しかし、高層天気図をつかって、定量的な議論をしようとする人たちが、 「温度風」という風のベクトルをかくことがある。 それは、上下の2つの気圧面でそれぞれもとめられた地衡風のベクトルの差である。 それは、2つの気圧面にはさまれた層の温度の水平勾配 (水平2次元ベクトルの大きさ)に比例する。 温度風の方向は、層の平均の等温線に平行になる (小倉 『一般気象学』 6.4節 146ページ)。

(稲津 2022 5.1 「水平風と鉛直風」 (1)「発散と鉛直風」 p. 112-114, (2) 「渦度」 p. 115-116) (佐藤 2019 8.2節 p. 123-127)

「発散」と「収束」という用語をつかいわけることもあるが、 数量としては「発散」でとおし、その値が負であるのが収束だとすることが多い。

文献では、2次元の発散を論じるばあいと、3次元の発散を論じるばあいがあり、 用語をどちらの意味でつかっているか、文脈から判断しなければならないこともある。

2次元ベクトル場の発散と渦度は、どちらも方向をもたない量としてとらえられる。

空間微分を Δx, Δy [稲津の本では ΔX, ΔY] の有限差分で近似して、発散と渦度を実際に数値を入れて計算する例をしめしている。

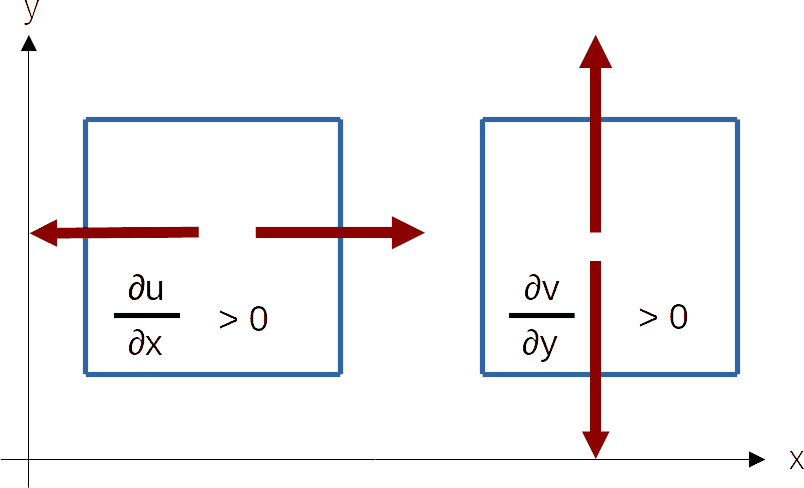

↓ 2次元の発散を説明する図

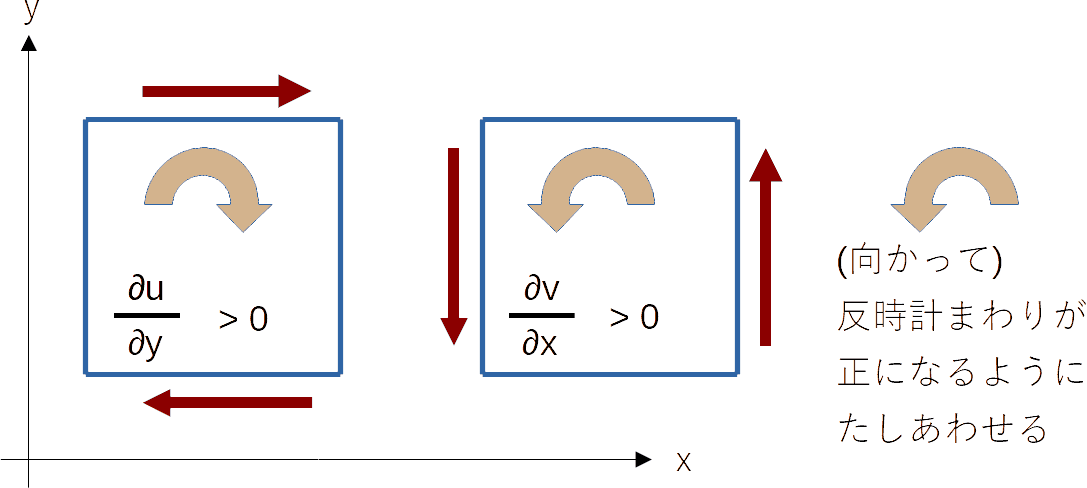

↓ 2次元の渦度 (3次元の渦度の鉛直軸のまわりの成分) を説明する図

差分近似の例

2次元ベクトル場は、回転成分 (渦度をもつが発散は 0) と 発散成分 (発散をもつが 渦度は 0) とのたしざんで書ける。 大気 (や 海洋) の大規模な運動の風速の場は、回転成分のほうが (量の規模が) 大きい。

3次元ベクトル場の発散は方向をもたない量である。

3次元ベクトル場の渦度は、3次元の方向をもつ軸のまわりの量である。 2次元で考えた ζ は、3次元の渦度のうちの鉛直軸まわりの成分にあたる。

気象で数量としてあつかうのは、高さ一定または気圧一定の面での水平2次元の風の発散と、 鉛直軸のまわりの渦度であることが多い。

流れが水平2次元で、密度の変化がなく、摩擦もないならば、渦度は不生不滅であり、 流れによって運ばれて分布を変えていくだけである。 (ただし、流速は渦度を空間座標で積分したものだから、渦度の分布が変われば、 流れの分布も変わっていく。)

中高緯度の大気の流れは、非常におおまかには、このようにとらえられることが多い。

ひとまず1成分近似で、相変化は関与しないとする。

小倉 (2000) 『総観気象学入門』 1.3節「連続の式を導く」(27-28ページ)にそって説明する。

(ただし、δ [デルタの小文字] をΔ [デルタの大文字] に変えた。 ここでの Δは、つぎの文字とあわせてひとつの長さをあらわす。)

大気のうち小さな部分を、かりに直方体とし、3辺の長さを Δx, Δy, Δz とする。 密度を ρ [ロー] とすると、質量は ρ Δx Δy Δz である。 この小部分が動き、体積がかわっても、質量は変化しない。

d (ρ Δx Δy Δz)/dt = 0 ... (小倉 2000 式 1.30)

かけざんの微分を分配すると

(dρ/dt) Δx Δy Δz + ρ d(Δx Δy Δz)/dt = 0 ... (小倉 2000 式 1.31)

ρ Δx Δy Δz でわると

(1/ρ) dρ/dt + (1/(Δx Δy Δz)) d(Δx Δy Δz)/dt = 0 ... (小倉 2000 式 1.32)

第2項は、体積の時間微分の体積自体に対する比で、(3次元の)発散にひとしい。

(1/ρ) dρ/dt + (∂u/∂x + ∂v/∂y + ∂w/∂z) = 0 ... (小倉 2000 式 1.33)

ところが、時間による全微分は、局所変化項と移流項にわけてかくことができる。

dρ/dt = ∂ρ/∂t + u ∂ρ/∂x + v ∂ρ/∂y + w ∂ρ/∂z ... (小倉 2000 式 1.34)

これをつかって、式 1.33 を、つぎのように書きかえることができる。

∂ρ/∂t + ∂(ρu)/∂x + ∂(ρv)/∂y + ∂(ρw)/∂z = 0 ... (小倉 2000 式 1.35)

このうち ∂(ρu)/∂x のような項は、それぞれ積の微分を分配して書くことができる。

∂(ρu)/∂x = u ∂ρ/∂x + ρ ∂u/∂x

したがって、質量保存の式はつぎのように書くこともできる。

∂ρ/∂t + u ∂ρ/∂x + v ∂ρ/∂y + w ∂ρ/∂z + ρ (∂u/∂x + ∂v/∂y + ∂w/∂z) = 0

【[ここから、現実の大気とはちがいます] もし、密度が一定の流体 (「非圧縮性流体」という) ならば

dρ/dt = 0

したがって、非圧縮性流体では、(3次元の) 発散が 0 である (div3 v3 = 0)。

∂u/∂x + ∂v/∂y + ∂w/∂z = 0 ... (小倉 2000 式 1.36) [ここまで]】

なお、p座標を採用すれば、実際の空間では圧縮性のある (密度が変化する) 流体でも、 「(x, y, p)空間」での密度のようなもの (体積のようなものあたりの質量) は一定である。 したがって、「(x, y, p)空間」での 3次元の発散は 0 である (divp vp = 0)。

∂u/∂x + ∂v/∂y + ∂ω/∂p = 0 ... (小倉 2000 式 3.48)

大気中では、水平発散と鉛直発散の符号が逆で、合計した3次元発散の絶対値は小さい、ということがおこりやすい。

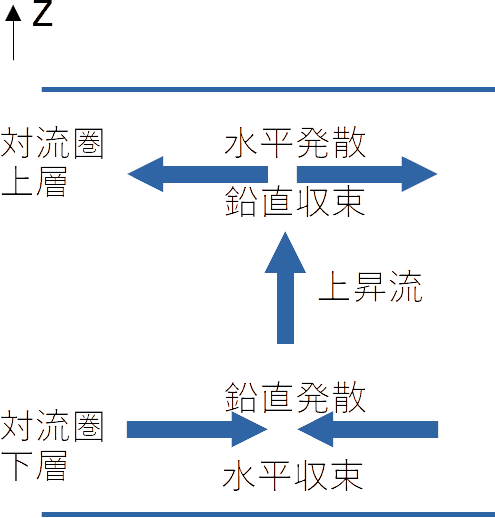

とくに、熱帯の対流圏では、 「下層で水平収束 (鉛直発散)、上昇流、上層で水平発散 (鉛直収束)」という組み合わせの構造がよくあらわれる。 (それぞれ逆の組み合わせもあるが、水の相変化がからむしくみによって、上昇流のほうが集中して強くあらわれる。)

↓ このような水平発散と鉛直流との関係を説明する図

(佐藤 2019 補講C (第7講のあと) p. 115-120)

角運動量 L は、 物体の位置ベクトル r = (x, y, z)、 運動量ベクトル p = (m u, m v, m w) とすれば、 両者の「外積」 r × p である。 角運動量は本来、3次元のベクトルのような量 (専門用語で「軸性ベクトル」に分類される)である。 大きさと方向をもつ量である。 直交直線座標をつかえば、x軸まわりの成分、y軸まわりの成分、z軸まわりの成分の3成分からなる。

質点の円運動のばあいにかぎると、 角運動量としては円運動がおこる平面に垂直な軸のまわりの成分だけを考えればよい。 「角運動量(L) = 円の半径(r) × 質量(m) × 円の接線方向の速度(v)」である。 (ここでの「×」は、外積ではなく、数値のかけざん。)

ここで、「円の接線方向の速度(v) = 角速度(ω) × 円の半径(r)」、 ただし、この角速度は角度の単位をラジアンとしたもので、 「角速度(ω) = 2 π / 周期(T)」である。 【同じωの字をつかっているが、鉛直p速度とはまったく別の量である。】

式変形すると 「角運動量(L) = 質量(m) × 円の半径(r)2 × 角速度(ω) = 2 π × 質量(m) × 円の半径(r)2 / 周期(T)」【2乗に注意】となる。

角運動量保存を直観的にとらえやすい現象として、フィギュアスケートのスピン(spin)がある。 腕をちぢめると (円の半径を小さくすると)、回転周期は短くなる。

稲津 (2022) の本では、5.1節 (1) 「渦度」での「惑星渦度」と「相対渦度」の話題と、 (2) 「渦位」の話題が、この角運動量保存の応用ともいえる関係にある。

[ここからこの小節のおわりまでは、6月23日に [この授業の目次ページ] に 書いた内容を、7月14日にここに移動した。]

大気の運動を知る問題を、「方程式をとく」形に定式化するときは、 連立方程式のような形でかんがえる必要がある。

方程式系 (連立される方程式の組) で、 式の個数と未知数の個数が対応していることが重要。

実際の計算では水蒸気に関する式がくわわるが、 ここではひとまず1成分近似で、方程式系の構成をしめす。)

静水圧近似、p座標のもとでは、u, v, T, ps についての時間微分をふくむ連立微分方程式となる。

現実的な問題は、微分積分でとく (「解析解を得る」) ことはできない。 しかし、数値計算で近似解を得ることはできる。