【「用語補足」は [個人ブログ]の記事 (カテゴリー「気象むらの方言」または「バベルの塔の職人長屋」) です。】

ある (準) 定常状態がある。

その定常状態に、小さな乱れがくわわる。

理論的考察では、(ひとまず) 乱れの大きさは小さいと仮定され、 乱れの影響の大きさは乱れの大きさに比例するという形の「線形論」がつかわれることが多い。

平らな床 (あるいは机) のうえに、変形しない固体の物体が置かれている。 物体の形を、円錐または角錐とする。両端は平面だが、その面積がちがう。

温度や比湿などが、鉛直にはちがいうるが、水平には一様で、 静水圧のつりあいがなりたつ静止 (速度 = 0) とみなせる状態があったとする。 これを「成層」としておく。

その成層に、(温度、比湿、速度などの) 小さな乱れがくわわる。

天気予報の状況説明などで「大気が不安定」というのは、 (もしかすると単に「天気がかわりやすい」という意味でつかわれている可能性もあるが、おそらく) この「成層の安定性」の意味。 (水平スケール 10 km のけたで平均した成層が、水平スケール 1 km のけたの対流に対して安定か。) ただし (次回説明するような) 水の相変化をふくむ対流に対する安定性である。

気象学では、さまざまな現象の理論的説明に、「不安定」ということばがつかわれる。 いずれも、なんらかの基本状態があって、そこに小さな乱れが加わるとき、 乱れが増幅するばあいに「不安定」という。

たとえば、温帯低気圧が発生するしくみに「傾圧不安定」ということばがでてくる。 ここではくわしい説明を省略して、 あえて簡単にいうと、西風が平行にふいている基本状態があって、 それに弱い波がくわわったとき、波が増幅するのだ。 (注目しているのは発達する波 (その谷が温帯低気圧をともなう) のほうなのに、 不安定なのは基本場 (平行な西風) のほうなので、ちょっとわかりにくい。)

空間スケールの大きい現象は時間スケールも大きいのがふつうである。 大まかに、現象の空間軸上の大きさ (長さ) と時間軸上の大きさ (継続時間) は比例すると言ってよいかもしれない。 ただし、鉛直スケールは大気の厚さ (さらに対流圏の厚さなど) で、 水平スケールは地球の大きさで、頭打ちになる。

空間・時間スケールがちがっても風速や現象の移動速度はだいたい 1 m/s から 10 m/s のけたで同じなのだ。

ここでは鉛直方向に注目する。 水平方向の力は、教科書 第4章「風」のところであつかうが、 ここには予告的に出しておく。

地球上では、下向きに重力がはたらいている。重力の大きさは、質量×重力加速度である。 大気や海洋は地球全体にくらべて浅い層なので、重力加速度は一定値で近似するのがふつうである。

圧力は、面積あたりにかかる、面に垂直な方向の力である。 流体の内部の1点では、圧力の値は、方向によらない。 流体の内部の場所がちがえば圧力の値がちがう。 圧力を空間座標 (水平でも鉛直でもよい) で微分したものを、(その軸の方向の) 「圧力勾配」あるいは「圧力傾度」 (いずれも英語の pressure gradient に対応する語) ということがある。

鉛直方向については、[地球大気の概観、質量と圧力]の回にのべた。 流体の一部を箱のようにとりたてて考えると 箱には、箱の上側の面に下向きの力 (=圧力×面積)、下側の面に上向きの力 (=圧力×面積) がかかっている。 この合計を、箱の体積で割ると、体積あたりの力は「圧力の差 わる 高さの差」である。 ただし、力は圧力の大きいほうから小さいほうに向かうので、負の符号がつく。 これは、高さの差を0にちかづけた極限で、鉛直の圧力勾配の符号をかえたものにひとしくなる。

同様に、水平方向の圧力のちがいによる力は、体積あたりで、水平の圧力勾配の符号をかえたものにひとしくなる。

この力を「圧力傾度力」、大気のばあいは「気圧傾度力」という。 (習慣として「気圧勾配力」とはいわない。)

気象学では、自転している地球とともに回転している座標系のもとで運動をあつかう。 回転している座標系で、運動方程式が成り立っている形にするためには、 回転系にあるすべての物体に質量に比例してかかる「遠心力」と、 回転系に対して動いている物体に、質量と (回転系に対する) 速度とに比例してかかる 「コリオリの力」をおぎなう必要がある。

ただし、気象学や海洋物理学ではふつう、地球の自転の遠心力は、重力に含め、 その合力の方向を下向きと考えてしまうので、見かけ上、遠心力は出てこない。

大気の大規模な (水平スケールが 100 km の けた以上の) 運動では、摩擦力は、地表面(地面や海面)から高さ約 1 kmぐらいまででは無視できないが、そのほかでは無視できることが多い。

大気 [や 海洋] の大規模な運動では、 運動方程式のうち鉛直方向は、 鉛直の気圧 [圧力] 傾度力と、重力との「静水圧のつりあい」が、よい近似でなりたつ。 水平方向は、水平の気圧 [圧力] 傾度力と、コリオリの力との「地衡風 [地衡流] のつりあい」(「大気の力学」のところであつかう)が、 厳密にはなりたっていないが、近似としてなりたつ。

対流ということばの意味の広がりは文脈によってちがう。 この小節では、(下向きに重力が働いているもとで) 上下の密度のちがいによる対流を扱う。

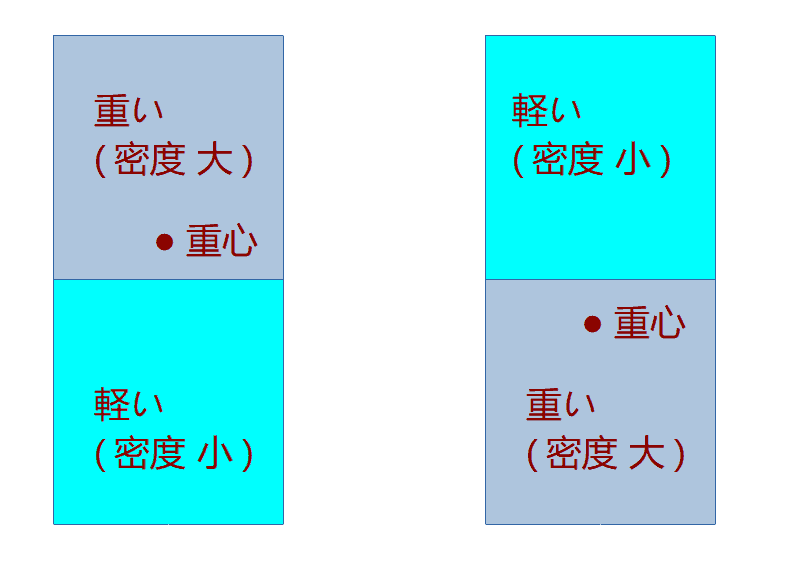

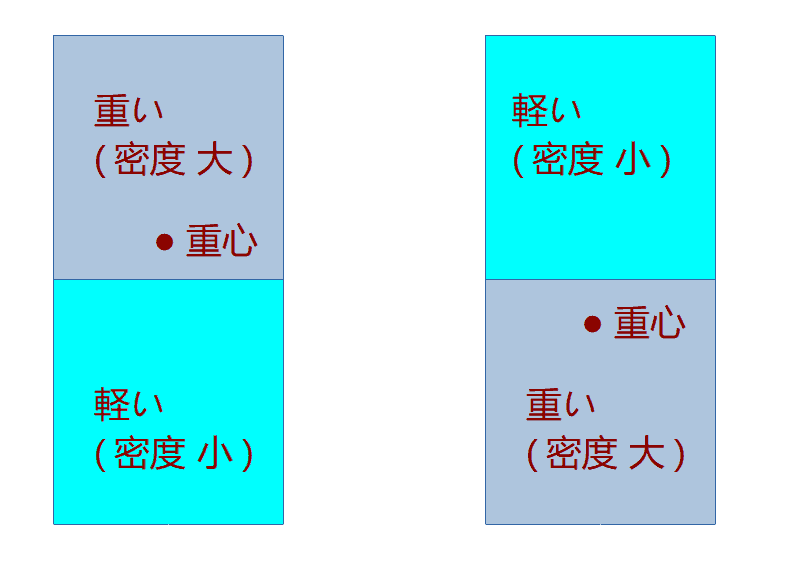

まず、液体を想定して、 仮に、密度 (体積あたりの質量) が大きいものを「重い」、小さいものを「軽い」と表現する。 上のほうが重い状態よりも、上下が混ざった状態のほうが、重心が低い。 つまり全体としての位置エネルギーが小さい。

上のほうが重い状態が解消されるのにともなって位置エネルギーが減り その一部が運動エネルギーに変わるような運動が起こりやすい。 (運動エネルギーは、摩擦などによって消耗し、たぶん内部エネルギーに変わるが) 上のほうが重い状態をつくる作用が継続していると、上下の運動が継続する。

たいていの流体では、温度の高いほうが密度が小さいから、 下を暖めて上を冷やすことを続けると、対流が継続する。 【例外として、淡水 (塩分の低い水) の 温度 4℃以下の状況は、 温度と密度の関係がふつうと逆なので、上を冷やすと対流がおきにくくなる。 これは湖沼にとっては重要なことだ。】

空気のうち、まわりとすこしちがう密度をもつ部分が上昇・下降することを考える。 ただし、ここではひとまず、水の相変化がおきない対流を考える。 これを「乾燥対流」ということがある。 これはかならずしも「水蒸気をふくまない空気を考える」ということではなく、 「水蒸気で飽和しないばあいに対象をかぎる」ことにあたる。

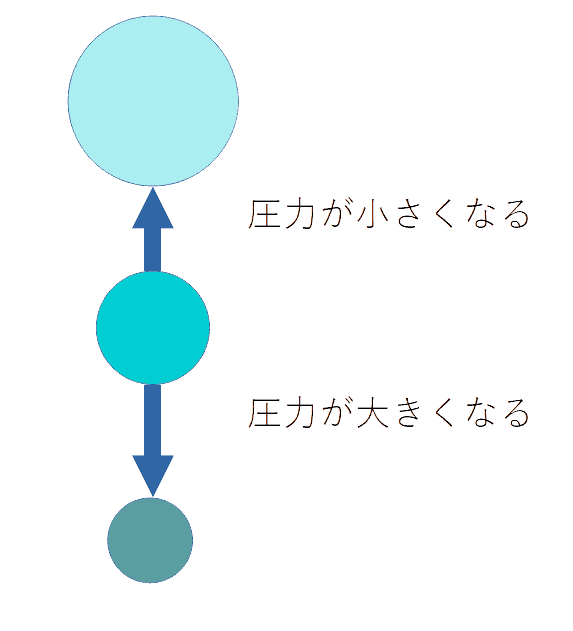

気体では、密度は第一近似としては圧力で決まっている。 そして、重力のもとでは、上ほど圧力が低い。 (もし、理想気体で、温度が一定ならば、密度は圧力に比例する。 そして、静水圧のつりあいがなりたつならば、 [地球大気の概観、質量と圧力]の回にのべたように、密度も圧力も鉛直分布が高さの指数関数型になる。)

ここで、大気を、動かない (と近似される) 基本場と、上下に動く小部分にわけて考える。 基本場は、(注目する空間スケールで) 水平方向には温度や圧力が一様で、 鉛直方向には静水圧のつりあいがなりたっているとする。 基本場の温度などの鉛直分布をさして「成層」ということがある。 ここで、上下に動く大気の小部分を、便宜上「空気塊」(英語では air parcel、直訳すれば「空気の小包」) という。

空気塊のまわりに壁はないが、 近似的に、空気塊とまわりの大気とのあいだに、 物質の出入りも、熱の交換も、ないとする。 (仕事の交換は、空気塊の体積の変化にともなう圧力による仕事のぶんだけ、ある。) このとき、空気塊の状態は「断熱的に変化する」。

持ち上げられた空気塊は、圧力が下がるので、密度が下がり (「断熱膨張」)、 温度が下がる (「断熱冷却」 [注])。

逆向きに、下に運ばれた空気塊は、圧力が上がるので、密度が上がり (「断熱圧縮」)、 温度が上がる (「断熱昇温」)。

標準の重力加速度 (g = 約 9.8 m/s2、精密には 9.80665 m/s2) のもとで、 断熱的に持ち上げられた空気塊の温度は、1 km について 約 10 K だけ下がる。 (温度差なので、1 km について 約 10 ℃と言ってもよい。) この 約 10 K / km (もうすこし精密には 9.76 K / km) は、g / cp、ただし cpは空気の圧力一定での比熱容量である。 これを「乾燥断熱減率」 (dry adiabatic lapse rate) という。 「減率」 (lapse rate) とは、気温の鉛直勾配を、上ほど低温のときに正になるように符号をきめたものである。 「乾燥」をつけたのは、水の相変化を考えないことを意味する。

乾燥断熱減率がこのような値になる理由は、 稲津の本では 3.2節 (3) で、温位が一定であることからみちびかれているが、 増田はむしろ逆むきに、乾燥断熱変化を積分することによって温位がみちびかれるのだと思う。

乾燥断熱減率を、気体の断熱変化と静水圧のつりあいからみちびくべきだと思うが、この授業では省略する。 そのような説明は、佐藤 (2019)『基礎から学ぶ気象学』の 3.1 節 49-51 ページ にあり、 その根拠となる気体 (理想気体) の熱力学の説明が その本の「補講 B 熱力学の第一法則」 59-62ページ にある。

化学の熱力学の本では、モルあたりの量をあつかうのがふつうである。 理想気体の状態方程式「p V = n R T」にでてくる R は普遍気体定数 (わたしは Runiv と書いている)、 Cv や Cp は (それぞれ「定積」 = 体積一定、「定圧」 = 圧力一定 の) モルあたりの熱容量 (わたしがならった表現は「モル比熱」だった)である。

【なお、物理では、分子あたりの量をあつかうことも多い。 そのばあい、理想気体の状態方程式は、「p V = N k T」のような形になる。 k はボルツマン (Boltzmann) 定数、N は分子数。】

気象学では、質量あたりの量をあつかうのがふつうである。 気体定数として「空気に対する気体定数」 (わたしは Rair と書いている) をつかう。 稲津先生の本では「乾燥空気に対する気体定数」 Rd がでてくる。 また、熱容量も、 稲津先生の本にでてくる Cp (わたしは小文字の cp で書いている) は 「定圧」(圧力一定) の 質量あたりの熱容量 (比熱容量) である。 【なお、体積一定 (「定積」または「定容」) の熱容量を下つき添え字「v」であらわす。】

化学の表現と気象学の表現とのあいだの換算は、 [地球大気の概観、質量と圧力]の回の状態方程式のところでのべたように、 モルあたりの質量を知ればできる。 それは分子量と同じことだが、そのSI単位は mol/kg であって、分子量は mol/g にあたる量なので、単位換算に注意が必要だ。 R, Cv, Cp をいっせいに変えると、 「Cp = Cv + R」 という関係は変わらない。

比熱容量については、単純な分子運動論にもとづく概算結果を、 わたしなりに (化学の表現で) 整理しなおしておく。

| 分子の種類 | 例 | 並進運動の自由度 | 有効な回転運動の自由度 | 定積モル比熱 Cv | 定圧モル比熱 Cp |

|---|---|---|---|---|---|

| 単原子分子 | Ar | 3 | 0 | (3/2) Runiv | (5/2) Runiv |

| (同一原子の) 2原子分子 | N2、O2 | 3 | 2 | (5/2) Runiv | (7/2) Runiv |

| 3原子以上の分子 | H2O | 3 | 3 | 3 Runiv | 4 Runiv |

乾燥大気はほとんど N2 と O2 なので、 定積比熱容量は乾燥空気に対する気体定数 Rdry (有効数字 3けたで 287 J/(kg K)) の 5/2 倍、 定圧比熱容量は Rdry の 7/2倍として計算できる。

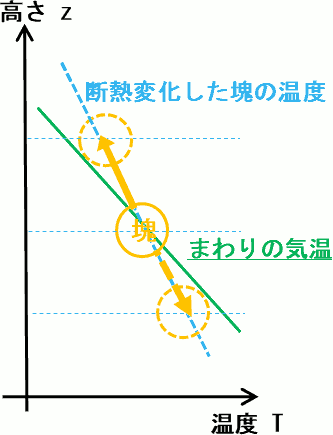

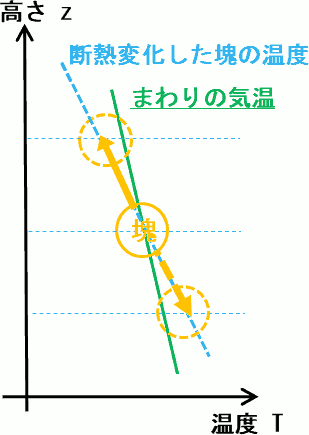

気温の鉛直分布 (「温度成層」ともいう) が与えられているとする。 その中を、(もともと存在する高さではまわりの空気と同じ温度をもつ) 空気塊が、 押し上げられたり押し下げられたりしてその状態は断熱変化するとする。 それにともなうまわりの成層の変化は無視できるとする。

気温減率が乾燥断熱減率よりも大きい (きつい) ならば、 押し上げられた空気塊は、新しい高さでのまわりの空気よりも軽い (= 密度が小さい)。 まわりの空気による鉛直方向の気圧傾度力 (上下の圧力差による力) は、 まわりの空気と同じ密度の空気にかかる重力とつりあっている。 空気塊にかかる (下向きの) 重力はそれよりも小さいので、 空気塊にかかる合力は上向きであり、空気塊は上向きの加速度を得る。 逆に、押し下げられた空気塊は、新しい高さでのまわりの空気よりも重いので、 下向きの加速度を得る。 つまり、この状況では、対流が始まると、その運動は増幅する。 その反面、(これまでは変化しないと仮定したが、もう少し長い目で考えると) 上下の空気がまぜられるので、気温減率は減っていくだろう。 そこで、この成層状態は (乾燥対流に対して) 「不安定」である、という。

気温減率が乾燥断熱減率よりも小さい (ゆるい) ならば、 押し上げられた空気塊は、新しい高さでのまわりの空気よりも重いので、 下向きの加速度を得る。 押し下げられた空気塊は、新しい高さでのまわりの空気よりも軽いので、 上向きの加速度を得る。 対流が始まると、その運動は減衰する。 この成層状態は (乾燥対流に対して) 「安定」である、という。 上のほうが温度が高い状態 (あとでのべる「逆転層」) も、安定成層に含まれる。

乾燥対流に対して不安定な成層は、 地面が加熱されつづけているときの地表面に近い大気には見られるが、 その他は、短時間生じるが長つづきしない。 大気中でよく見られるのは、安定または中立な成層状態である。

地球大気のうちの対流圏では、高いところほど温度が低いのがふつうである。 われわれはその状態に慣れている。 「気温減率」は、対流圏でよくみられる状態で 正の符号をとるように定義された。

ところが、対流圏のうちでも、部分的に、高いところほど温度が高い状態が出現する。 この部分を「逆転層」という。 逆転層は、乾燥対流に対して安定な成層状態である。 そのうちでもとくに安定のどあいが強い状態にあたる。

上下の対流をおこす「重い・軽い」のちがいは、基本的には密度のちがいだが、 密度は圧力によって変わるので、「断熱変化によって標準の圧力にもってきたときの密度」を比較する。 これを「ポテンシャル密度」(potential density) ということがある。 海洋物理学ではよくつかう。(液体では圧力による密度の変化は小さいが、それでも考慮が必要なことがあるので)。

しかし、気象では、それにかえて、 「断熱変化によって標準の圧力にもってきたときの温度」がつかわれる。 これは、英語では potential temperature だが、 日本語ではそれが「potential 〇〇」を「〇〇位」と訳す習慣のあった時代にとりいれられて、 「温位」といわれている。 地球大気は理想気体とみなすことができ、圧力をそろえれば、温度をきめれば密度もきまる。 そして、密度は直接の観測対象になっていないが、温度はふつうに観測されていて、 多くの人が温度の数量に慣れている。 温位が高いほど、対流にとっては「軽い」。 温位の大小とポテンシャル密度の大小とは逆になることに注意が必要である。 (温度が高いほど軽いという直感をもっている人は、ここではそれを延長して、 温位が高いほど「軽い」と考えてよい。)

温位 θ は、気圧 p と 気温 T から計算することができる。 (ただしここでの T は絶対温度である。)

θ = T (p/p0) -(Rair/cp)

(p0:気圧の標準値、Rair:空気に対する気体定数、 cp:空気の定圧比熱容量)

その式は、理想気体の熱力学と、静水圧のつりあいにもとづいている。 (佐藤 (2019) 4.1 節の 65ページ。)

気圧標準値としては 1000 hPa をとるのがふつうである。

指数の -Rair/cp は、同じ原子からなる 2原子分子についての理論にもとづいて、 -2/7 としてよい。稲津の (3.15) 式は、 そのようにして、さらに「気圧/気圧標準値」を分子分母を逆に「気圧標準値/気圧」としたので、 指数の符号がかわって +2/7 になっている。[この部分 2025-05-19 授業中に気づいて授業後に改訂。]

水蒸気が関与する量とあわせて次回にあつかう。

現実の (ある地点・時刻の) 大気の温度・湿度の成層を見るとともに、 その成層状態のなかで仮想的な空気塊の断熱上昇・下降を考え、対流が発達するかどうかを考えるために、 「断熱図」といわれるグラフをつかう。その代表的な作図方法に「エマグラム」というものがある。 (稲津 71ページ 図3.14)。

Emagram ということばは energy per unit mass diagram からきている。図上の面積が単位質量あたりのエネルギーに対応する。 (わたしは 加藤 輝之 (2022) 『集中豪雨と線状降水帯』 [読書メモ] で知った。)

横軸に気温をとる。縦軸に気圧を対数めもりでとる。 そのなかに、ある地点・時刻の、気温 【と 露点温度】 の鉛直分布を書きこんでいく。 (気温などの鉛直分布は、鉛直座標のかわりに気圧をつかって「500 hPa での気圧は 0℃」のようにいう習慣がある。

エマグラムの用紙には、乾燥断熱線 (= 等温位線)、【湿潤断熱線、等飽和混合比線】 がひかれている。

(乾燥)断熱的にもちあげられた空気塊のエマグラム上の経路は、乾燥断熱線 (に平行) になる。 もちあげられた空気塊の温度がその高さの気温よりも高いならば、その空気塊の上昇は加速されるので、 その場の成層は不安定である。