地球大気の成分のうち、水蒸気(H2O)と、 オゾン(O3)およびそれと関連する反応性の高い分子の濃度は、場所によって大きくちがう。 それをのぞく主要成分の相対比は、地上から高さ約 80 kmぐらいまで、 つまり (あとでしめす) 対流圏・成層圏・中間圏にわたって、だいたい同じである。 量の多いほうから、窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)である。

佐藤 (2019) の図1.1 「地表付近の乾燥大気の組成」には、各成分の「体積比」がしめされている。

これを理解するために、いくつか背景となることがらをのべる。

木星型惑星 (木星・土星など) の大気は、水素 (H2) やヘリウム (He) を多くふくんでいる。 地球型惑星 (水星・金星・地球・火星)の大気には水素やヘリウムはほとんどない。 水星には大気自体がわずかしかない。 金星と火星の大気の主要成分は二酸化炭素、それについで窒素である。 地球大気もおそらくもとは同様で、 二酸化炭素が海水に溶解して炭酸カルシウムなどとして沈殿したことと、 光合成植物が二酸化炭素を消費して有機物 (炭素をふくむ化合物) と酸素分子をつくったことによって、 このような組成になったと考えられている。 (この話題は「地学 II」でもうすこしくわしくあつかう。)

圧力とは何かはあとでのべる。ひとまず、ひとつの物理量としてとらえてほしい。

固体・液体では、圧力がかわっても密度はほとんどかわらない。 気体では、圧力がかわると密度が大きくかわる。 理想気体で、温度が一定とすれば、一定質量の気体の体積は圧力に反比例する (ボイル(Boyle)の法則)。 いいかえると、密度は圧力に比例する。

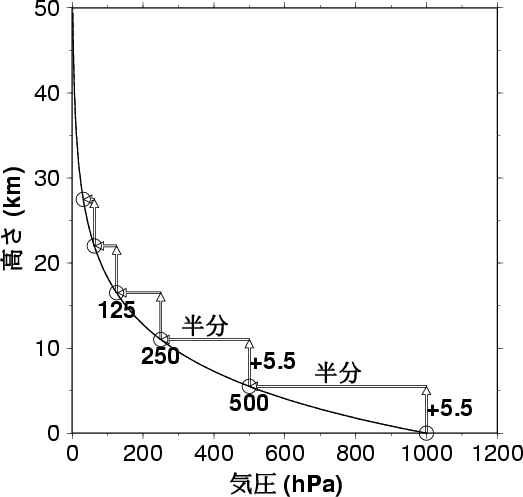

理屈はあとで考えるとして、観察された事実として、 大気の圧力(気圧)と密度はいずれもだいたい高さが約 5.5 km 上がるごとに半分になる。 つぎの模式図には気圧のばあいについてこの概算をしめした。

密度についての同様なグラフで考えると、大気の質量の 3/4 が高さ 11 km から下にある。 210 = 1024 だから、大気の質量の 約 99.9% が 高さ 55 km から下にある。 地球の半径 ( 地球の大円の周 /(2π) )と くらべると、大気が浅い層であることがわかる。

地球大気は浅い層なので、気象学ではつぎのような近似をすることが多い。(ときにはもっと精密にあつかうばあいもある。)

地表面気圧の代表値としては、1000 hPa がよくつかわれる。ただし

3次元空間での位置は、3つの実数の数値であらわすことができる。 その代表的な方式は、直交直線座標 (x, y, z) である。 x, y, z の物理量の次元は長さであり、その SI 単位は m である。

速度 (velocity) は、時間にともなう位置の変化であり、 位置(座標値)を時間で微分したものである。 その物理量の次元は「長さ/時間」、 SI 単位はメートル毎秒 (m/s) である。 速度は3次元ベクトルである。 速度の大きさ (方向をもたない量) を「速さ」(speed)という。 ただし、専門家でも「速度」と「速さ」を区別しないでつかってしまうことがある。

加速度 (acceleration) は、時間にともなう速度の変化であり、 速度を時間で微分したものである。 その物理量の次元は「長さ/(時間)2」、SI単位はメートル毎秒毎秒(m/s2)である。 加速度も3次元ベクトルである。

地球上の位置は、「緯度、経度、高さ」の3つの数値であらわされることが多い。 緯度と経度は角度、高さは長さという次元をもった量である。 別ページ [緯度・経度・高さ] 参照。 ただし、そのページでは地球の形を球で近似してしまっている。 気象の分野ではそのような近似をすることが多いからである。

地球全体にくらべて小さい部分を論じるときは、直交直線座標をつかう。 気象の分野では、地図の横軸を x軸、縦軸を y軸にとることが多い。 したがって、x軸は東にむかい、y軸は北にむかうようにとることが多い。 z軸は上にむかうようにとる。

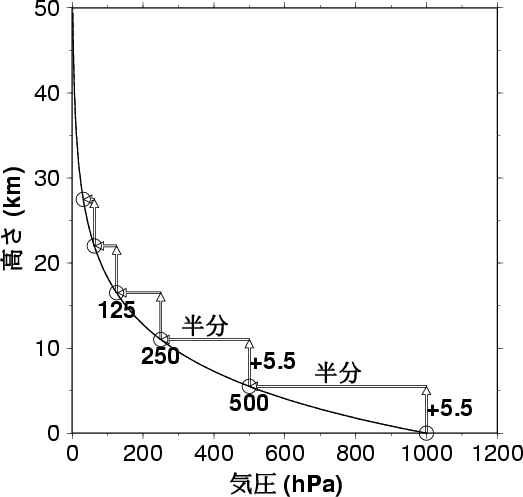

大気の温度(気温)は場所によってまた時間によってちがうが、 代表例とされる「US標準大気」の気温の鉛直分布を図に赤線としてしめした。 (佐藤 (2009) の 図1.2 とたぶん同じ。)

高さとともに温度が高くなるか低くなるかに注目して、 下から「対流圏」「成層圏」「中間圏」「熱圏」と名づけられている。 対流圏は地表面から高さ9~17 kmくらいまで、US標準大気では 11 km までである。 (対流圏では対流がおこりやすく、成層圏では対流がおこりにくいのだが、その話題は別の回にする。)

ただし、熱圏は、密度が小さいので、温度は非常に変わりやすく、図にしめした温度は例にすぎない。 また、熱圏の大気は電離している (分子からいくつかの電子が離れてイオンになっている)ことが多い。 電離している大気の層を「電離層」という。

わたしの上の図には、オゾンがしめる分圧も青線でしめした。 これは佐藤 (2019) の図1.3 のオゾンの分子数密度 に ほぼ比例する量である。 オゾンが多いのは、空間の体積あたりのオゾン分子数でみると高さ20~25 kmあたり、 空気の分子数あたりのオゾン分子数でみると高さ40 kmあたりである。 オゾンは、酸素分子が太陽放射 (太陽からくる電磁波) のうちの紫外線を吸収することによってつくられる。 また、オゾン分子は紫外線をよく吸収する。 したがって、対流圏や地表には、太陽放射の紫外線部分はほとんど達しない。

オゾンの件には、放射をあつかってから、またもどってくることにしたい。

運動方程式「力 = 質量 × 加速度」にもとづいて、力 (force) を定義する。 力は3次元ベクトルである。力の物理量の次元は、「質量×長さ×(時間)-2」である。 (「〇〇の2乗で割る」と「〇〇のマイナス2乗をかける」は同じことである。) 力の SI 単位は kg m s-2で、これに ニュートン (N) という名まえがついている。

物体どうしが接している面で、両側の物体のあいだで働く、単位面積あたりの力を「応力」という。 空気のような連続体を、任意の面でわけて、両側の部分のあいだの応力を考えることができる。 応力は、同じ場所でも、どの方向に向いた面にかかる応力であるか、また、 面に垂直な応力であるか平行な応力であるかを区別してあつかわなければならない。 数学的構造としては、応力は 3×3個の成分をもつ「テンソル」である。

しかし、静止した流体 (気体や液体) の中の応力は、面に垂直な応力だけになり、 しかも、同じ場所ならば応力の大きさは方向によらない。 このばあいの、面に垂直な応力の大きさを「圧力」(pressure)という。これは方向をもたない量である。 これは単位面積あたりの力なので、物理量の次元は「質量×(長さ)-1×(時間)-2」、 SI単位は N / m2 (ニュートン 毎 平方メートル) = kg m-1 s-2 となる。 これに パスカル (Pa) という名まえがついている。

気象の分野では、過去に「ミリバール」(mb)という単位がつかわれ、 それは 100 Pa にあたるので、「ヘクトパスカル」(hPa)としてつかいつづけられている。

古くから、水中の圧力は、深いところにいくほど大きくなることが知られていた。 圧力は、その上にある水の単位面積あたりの重さに比例すると認識された。 (のちに、水だけでなく大気の重さも考えに入れる必要があることがわかった。)

深海に物体をもっていくとどのようにつぶれるかの例として、 発泡スチロール(ポリスチレン)あるいは発泡ポリプロピレンのカップめんの容器がよくつかわれる。 つぎのページに写真がある。 流体中の圧力は方向によらないことが実感できる。(ひらたくつぶれるわけではないのだ。)

大気には、実際には運動があるけれども、大気全体がどんどん上昇したり下降したりするわけではないので、 おおまかな近似として、止まっているかのようにあつかうことができる。 大気を 10 km よりも大きい水平規模でならして考えるときは、鉛直方向の運動についてはこの近似が有効なことが多い。

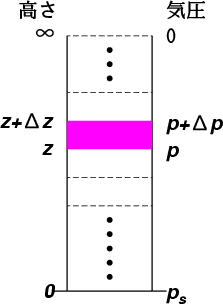

この近似のもとで、鉛直方向の運動方程式は、加速度が 0 だから、合力が 0 、つまり、 力がつりあっていることになる。 ここでは、その場で地球の重力がむかう方向を「下向き」としている。 鉛直方向の空間座標 z は上向きを正としている。 z の原点は任意でよく、気象ではふつう平均海面をとるが、 ここでは仮にその場の地表面を z = 0 と考えておこう。

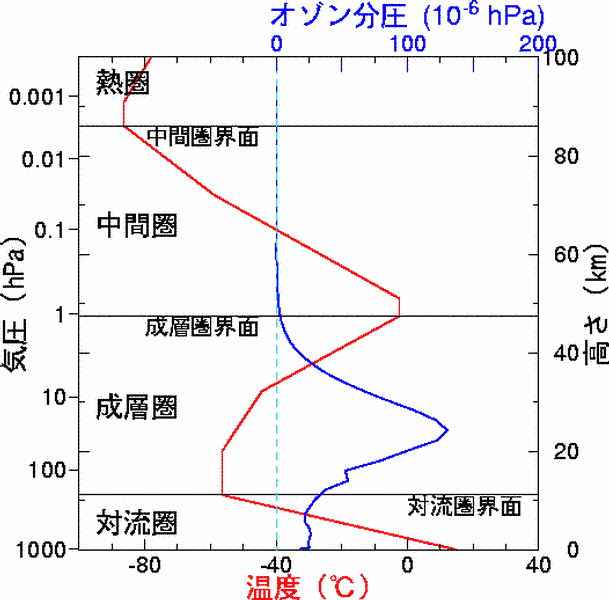

一定面積Aの空気の柱を考える (次の図ではA = Δx Δyとした。Δはデルタ、「Δx」「Δy」「Δz」はそれぞれひとつの数量(長さ)をあらわす。) その柱のうち高さzから高さ z+Δz までの板のような部分を考える。 板の空気の(平均)密度をρとする。 板の空気には、下向きに ρ g A Δz の重力が働いている。 ただし、gは重力加速度、ここでは一定値 (9.8 m/s2)とみなしてよい。 板の空気に働くその他の力は、板の上面と下面にかかる圧力によるものだけである。 下面の圧力を p、上面の圧力を p+Δp とすると、 下面では上向きに p A、上面では下向きに (p+Δp) A の力が働いている。

(わたしの式では、Δz が正の値とすれば、Δp は負の値になる。 「z が Δz だけかわると p は Δp だけかわる」と考えてそうしたのだが、 佐藤 (2019) の 28ページでは、Δp の符号をわたしとは逆にとっている。 「z が Δz だけかわると p は -Δp だけかわる」ことになるが、 そのほうがわかりやすいかもしれない。どちらかで一貫させて考えてほしい。)

上向きを正として力のつりあいの式(0 = 合力)を書くと、

0 = -ρ g A Δz - A Δp ... (1)

圧力差を含む項目を左辺に移し、Aで割ると

Δp = -ρ g Δz ... (2)

さらにΔzで割ると

Δp/Δz = -ρ g ... (3)。

(2)の式を各層について考えながら、地表面 (気圧 p = ps) から、 大気の上端とみなせるところ (それより上にある空気の質量が無視でき、 気圧も ps に比べてけた違いに小さいところ。 下の図では「z = ∞, p = 0」と表現した) まで合計する。 (微分積分を使うとすれば、 「(3)式の左辺を微分の形 dp/dz とした (Δz → 0 の極限をとった) うえで、 その両辺を z で積分する」というべきところである。)

ρ の値は各層ごとに違うが、 ともかく、右辺は、単位面積 (SI単位ならば 1 m2) の空気柱の 総質量に -g をかけたものになり、左辺は 0 - ps になる。 整理すると

ps = mA g ... (4)

ただし mA [このAは下つき添え字であり、mかけるAではない] は面積あたりの空気柱の質量。

[注] この図は、上の話からの続きのつごうで、 Δz が正、Δp が負の値をとるように書いてある。 しかし、鉛直に合計する際には、気圧 p を鉛直座標のように考え、 Δp を正の値にとって、上 (p小) から下 (p大) に向けて合計すると考えたほうが わかりやすい。その場合は図の「p」と「p+Δp」を逆にする。

気体や液体の温度、圧力、体積の関係を示す式を状態方程式という。

理想気体の状態方程式は、物理や化学の教科書では だいたい次のような形に書かれる。

p V = n Runiv T ... (11)

ここで p は圧力、V は体積、 n はモル数 (学術用語では「物質量」)、 Runiv は 気体定数 [注]、Tは温度(絶対温度)。

この式は、温度が一定としたばあいの ボイル (Boyle) の法則 (体積は圧力に反比例する)と、 圧力が一定としたばあいの、シャルル (Charles) の法則 (体積は絶対温度に比例する) (論文にした人はゲイ=リュサック (Gay-Lussac) だが) を統合したものである。 (佐藤 (2019) の 2.1節「気体の性質の概観」は、人名をだしていないが、だいたいこれと同じことを言っている。)

気象学では、モルあたりでなく質量あたりで論じることが多い。 単位質量あたりの体積 (「比容」ということがある) は、 密度 (単位体積あたりの質量) を ρ とすれば (1/ρ) である。 単位質量あたりの物質量[「モル数」] は、 空気の1モルあたりの質量を Mair とすれば (1/Mair) である。 Mair は空気の平均分子量に対応する量だが、単位に注意する必要がある。 分子量は1モルがなんグラムかだが、Mair の国際単位は mol/kg である。

そこで、単位質量の理想気体の状態方程式は、つぎのように書ける。

p ・ (1/ρ) = (1/Mair) Runiv T ... (12)

両辺に ρ をかけ、Rair = Runiv / Mair とすれば、 つぎの形になる。気象学の文献では状態方程式は この (13) 式の形に書かれることが多い。 Rairは空気に対する気体定数と呼ばれる量であり、 気象学の文献では単に R と書かれることが多い。

p = ρ Rair T ... (13)

空気の平均分子量は、空気が水蒸気を含む割合によって少し変わる。 実用上は、「乾燥空気」(空気の水蒸気を除いた部分をさす。日常語の「かわいた空気」ではない。) の平均分子量を使って、上記のRair を 「乾燥空気に対する気体定数」Rdry で近似することが多い。

乾燥空気の平均分子量は、窒素と酸素が 4:1 として概算すると 29 なので、 Mdry = 29 × 10-3 kg / mol (概算) である。

Rdry の値としては、(ここでのべた概算よりも) 教科書にある 287 J/(kg K) (有効数字 3けた) をつかうのがよいだろう。

大気中では、圧力と密度は高さによってけたちがいに変わるが、 温度(絶対温度)のちがいはけたちがいではない。 (対流圏・成層圏・中間圏の範囲ならば、170 K ~ 340 K と 2倍の範囲にだいたいおさまる。)

そこで、第一近似として、温度一定で考えてみる。 そのばあいには、密度と気圧の分布がいずれも高さの指数関数型になることを、 静水圧のつりあいと、理想気体の状態方程式からみちびくことができる。

温度 T をここでは定数とし、 静水圧のつりあいの式

dp/dz = -ρ g ... (21) [(3)を微分の形にしたもの]

と、理想気体の状態方程式

p = ρ Rair T ... (22) [(13)と同じ]

との組み合わせから ρ を消去すれば、 zの関数としての p に関する常微分方程式

dp/dz = -{g /(Rair T)} p ... (23)

となる。

Rair T/g = H0 ... (24)

とおけば、

dp/dz = -(1/H0) p ... (25)

という p(z) [z の関数である p] についての微分方程式になり、その解はつぎの形になる。

p = p0 exp(-z/H0) ... (26)

ここで 指数関数 exp() がでてくる。

H0 はスケールハイト (scale height) と呼ばれる、長さの次元をもつ定数である。 指数関数の入力となる (exp() の() の中にはいる) 変数は、無次元量であるはずだ。 このばあい、z も H0 も長さの次元をもつので、-z/H0は無次元になる。

p0は積分定数(微分方程式の解としては任意の値でありうる)だが、 z = 0での気圧の値に対応する。

スケールハイト H0は、気圧または密度が、それぞれの地表での値の 「e分の1」になる高さだということもできる。地球大気でのその値は 約 8 km である。 上の模式図でしめした、気圧または密度がそれぞれの地表での値の 2分の1 になる高さは、 スケールハイトに loge2 [eを底とする2の対数、「e を何乗すると 2 になるか」の「何」] をかけたものである。

対数としては、eを底とする対数 (自然対数) と、10を底とする対数 (常用対数) の2種類がよくつかわれる。 電卓や計算ソフトウェアでは、自然対数を log、常用対数を log10 としているばあいと、 自然対数を ln [エル エヌ]、常用対数を log としているばあいがある。 たとえば Python の mathパッケージ は前者の型で、loge2 の数値は (「import math」のあとで)「math.log(2)」とすれば得られる。 Excel には ln() と log10() があり、log() は 底を指定しないと log10() と同じ結果になる。 【Excel では loge2 の値は 「=ln(2)」で得られる。[この部分 2024-04-22 補足]】

解が指数関数になるような微分方程式にまだ慣れていない人は、 佐藤 (2019) 「補講A 微分方程式の解き方」(p. 39~48) を参照してほしい。

今回の問題とはちがうが、独立変数 (f(x) の x) が 時間 t であるような問題でも指数関数が出てくることがある。