次の形で出版されたものです。上にあげた著者の所属は出版当時のものです。 引用する場合は、次の出版物を参考文献にあげてください。

地球環境がどのような変動を どのような時空間スケールで起こしうるものなのかを理解するためには、 地球上で起こっている現象の観測と、 理論やそれに基づく数値計算の両方のアプローチを組み合わせる必要がある。

近代の気象学では、観測される変数として、 気温や気圧などの定量的な物理変数が採用された。 この歴史的偶然によって、気象学では、のちに物理法則に基づく気象力学が 構築され数値予報モデルが発達したとき、 観測されている変数が気象力学においても利用可能だった。 その結果、気象観測で得られたデータは気象力学に基づく理論値と 容易に対比することが可能となった。

気温や気圧などの物理変数による気象観測が行われる以前の気候を、 数百年から数十億年のタイムスケールまで総称して、 古気候と呼ぶことにしよう。 では、古気候では理論値と観測値は比較可能であろうか。

これまで古気候の議論を行なうためには二つの研究方法が採用されてきた。 理論に基づく研究方法としては、数値モデルが用いられてきた。 これは前述した気象学で用いられるモデルとは基本的には同じものである。

では、気象観測と同じ位置にいるのはどういう研究手法だろうか。

古気候に対する“観測”の典型は 地質学や古生物学において行われている野外調査である。 そこでの記述言語の中心は堆積環境を示す生物化石つまり“示相化石”や、 蒸発岩や氷痕などの環境指標である。 環境指標が示すのは、その生成時、堆積がおこった湖や海洋などの環境である。 したがって、特定の環境指標の示す環境は定量的物理変数の値とは1対1に対応するものではない。 それは定性的指標であり、しかも、多くの物理変数で表現される環境条件を複合したものである。 ここでいう変数には気温や気圧、湿度、海水中の物質の濃度や 生物生産性などきわめて多様な要素が含まれている。[*]

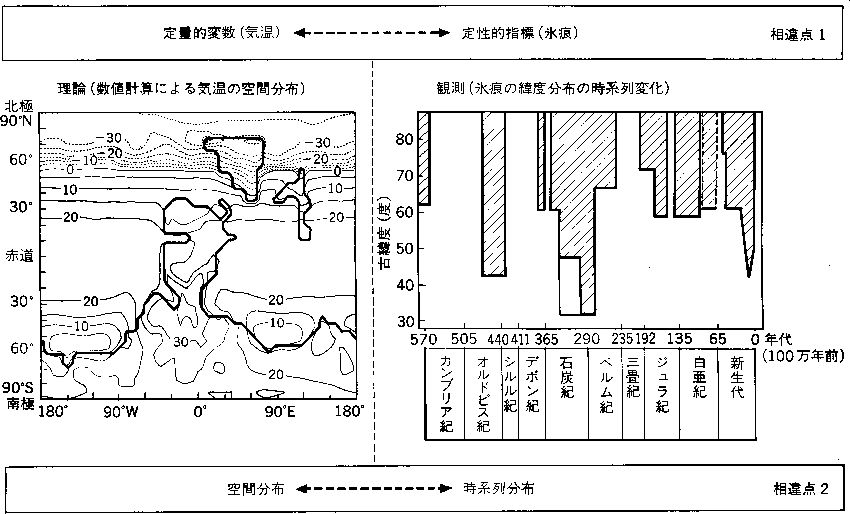

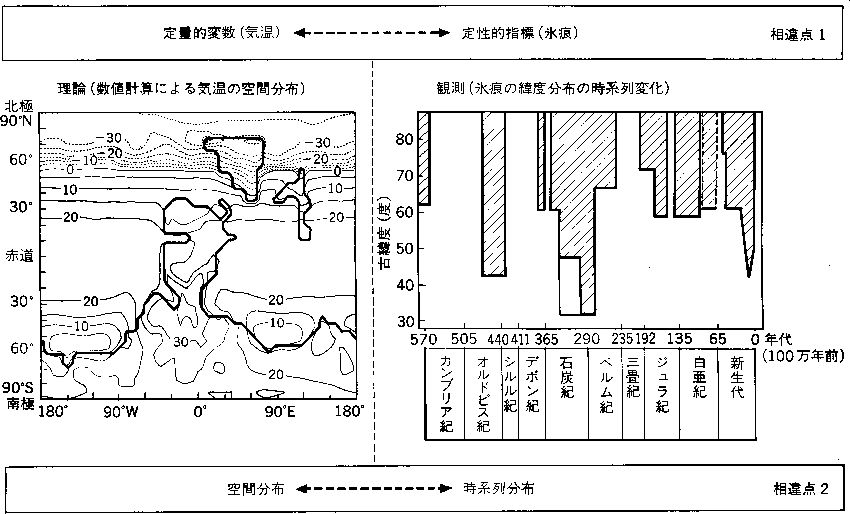

具体例をあげながら考えてみよう。 “理論”の例として、大気大循環モデルによる数値実験の結果を、 “観測”の例として、環境指標のデータに基づいて集計された FRAKESたちの著作(1)を 取り扱うことにする。 両者の特性をまとめたものが図1である。 つまり、古気候における理論値と観測値を比較するためには2種類の不一致がある。

一つ目は、理論で扱われる記述言語と観測でつかわれる記述言語が一致しないことである。 ここでの例では、“理論”では気温などが求まるのに対して、 “観測”で得られる情報は氷(大陸氷床と氷河)の分布の限界である。

二つ目は“理論”で得られるのは、特定の時間断面における(物理変数の) “空間分布”であるのに対して、 “観測”で得られるのは、特定の地域における(環境指標の)“時系列分布”である という違いである。

CLIMAP (2)の第四紀の氷期(約2万年前)の古気候復元は、 前の節であげた2種類のデータの不一致の解決を試みた研究の例である。 そこでは、浮遊性有孔虫や放散虫の種組成比から多変量解析によって 表面海水温を決定することや、 浮遊性および底生有孔虫の殻の酸素同位体比から 氷床の質量と海水温の情報を得ることなどが行なわれた。 つまり、経験式をつくって適用することにより、 環境指標の観測値を物理変数に変換して、第一の不一致を解決しようとしたわけである。 また、これで得られた表面海水温などの物理変数の推定値を 時代をそろえて空間分布の形で示すことにより、 第二の不一致を解決しようとしている。

しかし、ここでとられた第一の不一致の解決のための手法は 古気候一般に適用するには適当でない。 なぜならば、この手法を用いるためには 生物の生態に関する仮定や、埋没や続成のプロセスの効果に関する仮定が必要であり、 しかも、その仮定が推定結果に大きく影響するからである。 とくに、第四紀よりも古い時代を扱う場合、 生物の進化や絶滅があるため(3)、 現在の生物種の生態に関する経験に基づいて変換式を作ることが ときには不可能であり、もし可能であっても不確実性が強い。

CLIMAPのように古気候における理論値と観測値の同一基準を “理論”で扱われている物理変数におく手法は適用範囲が限られているのである。

CLIMAPの限界をこえて、どのような時間スケールの古気候に対しても有効な 理論値と観測値の同一基準化を行なうためのわく組みはどのようなものだろうか。 その議論に入る前に、気候現象というのはどういう性質をもった現象であるかを 確認してみよう。

気候を決定している最も大きな要因の一つに大気や海洋の運動のパターンが あげられよう。 理論的研究によれば、大気や海洋の運動を決定する要因はどちらかといえば 温度の絶対値よりもその空間的コントラストである。 したがって、大局的にみた古気候変動を定量的に議論するためには、 地球上の小さな地域について時系列的なデータを論じることよりも、 むしろ、たとえ個々のデータの精度があらくても 地球全域での分布を得ることが重要である。

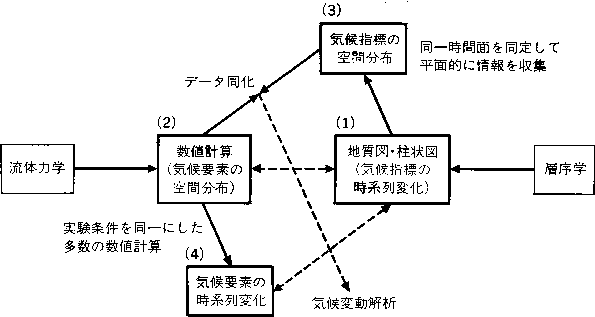

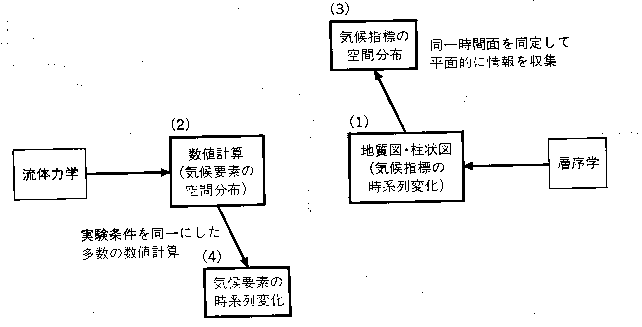

これまでの研究で得られていたのは図2で示されている 4種類のデータ(1)〜4のうち、

“理論”データと“観測”データの対比には空間分布による(2)と(3)の対比と、 時系列による(1)と(4)の対比が考えられる。 先に述べたように、理論的考察には空間分布の検討が必要であるから、 まず前者の対比を行なう。 残った問題が、第一の不一致、つまり、“理論”から得られる定量的な物理量と “観測”から得られる環境指標の関係である。

現代の気象学においては観測値と数値予報モデルによる予報値の両方を利用して、 大気の状態に関する首尾一貫したデータセットを作る“四次元データ同化”が 実用化されている(6)。 ここでは観測とモデルが扱っている変数は同じ物理変数である。

CLIMAPは古気候のデータ同化の試みとみることができる。 ただし、同化の目標を物理変数においた(図2でいえば、 (1)から(2)をつくろうとした)ところに先に述べたような適用限界があった。

古気候に対して有効なデータ同化型の手法を確立するためには “観測”と“理論”のいずれからも検証可能な形で古気候の状態を表現する必要がある。 では、ここではどういう変数を用いてデータ同化を行なえばよいだろうか。

具体的な例から考えよう。 蒸発岩は“蒸発量が降水量を上回る”ことを示唆している。 しかし、蒸発量と降水量の差が何mm/年であるかを推定することは困難である。 このように、環境指標に対応するのは単数もしくは複数の物理量の区間である。 物理変数の最も確からしい値とその誤差という形のものには必ずしも対応しないのである。

また、氷河を例に考えてみよう。 氷河は十分に寒冷であり、かつ、十分な水分供給がある場合にだけ形成する。 理論的な立場で考えれば、 氷河の形成条件は夏の気温、年降水量、日射量など(7)の 複数の物理量の組合せの区間で表現できる。

つまり、“観測”と“理論”の双方から構成できる同一対象とは、 “観測”の立場からみれば、複数の環境指標が共存する組合せである。 また“理論”の立場からみれば、複数の物理変数の組合せで構成される 多次元空間の中の区間である。

このような概念を用いればおそらく古気候においても “観測”と“理論”の相互検証、さらにはデータ同化が可能になるであろう。 これはこれまで明確に定式化されていなかった概念なので、 われわれはこれを“気候化石”と呼ぶことにした。

具体的な気候化石の定式化に先立って、 気候化石を構成する候補となる示相化石の全球分布を調べることが 優先度の高い課題であると考えている。 事例として行なった初歩的な解析(4)では、 ペルム紀の中緯度において、 氷痕に隣接して蒸発岩があることが確認された。 一方、数値計算の結果(8)によれば(現在の海陸分布によるものであるが)、 中緯度の乾燥地の形成には山岳の存在が重要である。 この事例では、 蒸発岩に隣接した氷痕は、標高が高いことによる局所的な寒冷地を示し、 必ずしも全球規模の寒冷の指標とはみなせないことが推測される。

古気候における、前述した4種類のデータと、 データ同化、気候変動解析の関係を模式的に示したのが 図3である。 過去のおのおのの時代に対して、このような形で “観測”と“理論”の両方の知識を活用してデータ同化をおこない、 その結果を時系列としてみることによって、 地球史を通じて、どのような気候変動が実際におこったのかを より定量的に復元し、議論できるようになると期待している。 [**]

“理論”の例として、大気大循環モデルによる石炭紀を想定した実験で得られた 南半球の夏の気温分布(9)、 “観測”の例として、顕生代の氷の限界の緯度(1)を とりあげた。 この二つのデータの間には第一に気温と氷の存在という記述言語の違いが、 第二に、空間分布と時系列分布という違いがある。

“理論”と“観測”のデータの対比を行なうため、 “理論の空間分布”(2)から“理論の時系列”(4)を、 “観測の時系列”(1)から“観測の空間分布”(3)を導いた。

“理論の空間分布”と“観測の空間分布”を対比することにより “データ同化”を行ない、データを同一基準化し、 その同一基準化されたデータを時系列的にみることにより 気候変動解析を行なうことを示している。