地球の公転軌道は楕円である。 ([惑星]の回のページ参照)

太陽からとどく単位面積あたりの放射は、太陽からの距離の2乗に反比例する。 ([放射]の回のページ参照)

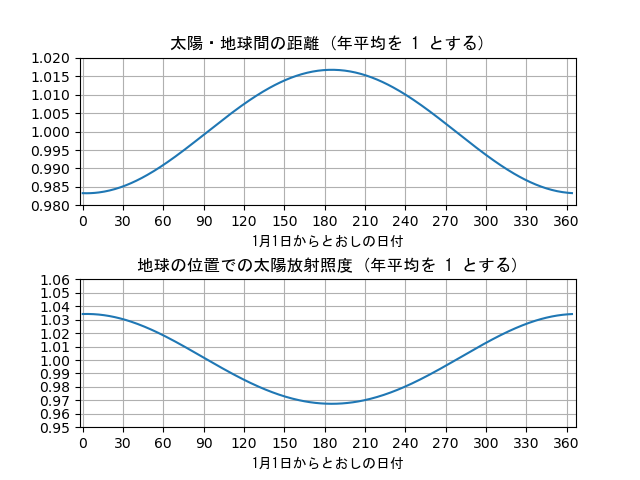

現在、地球は 1月 (北半球の冬) に近日点にくる。 これにともなって、地球にとどく太陽放射は 1 月に最小になる。 (地球がそのうちどれだけを吸収するかは別の問題。)

↓ 横軸が時間、数字は1月1日を1としたとおしの日付。

(上) 太陽から地球までの距離 (年平均を1とした相対値)

(下) 地球にとどく太陽放射 (年平均を1とした相対値)

【この図をつくったプログラム distance.py は、 下にあげた [「大気上端」に入射する太陽放射 (2)] のリンクさきのプログラムと同様、 Crucifix の 「palinsol」というプログラムからとりだした計算式にもとづいている。】

これは、地球という惑星の気候の年変化にいくらかの影響をおよぼしているが、 あきらかに、われわれが経験する季節変化の 主要な 原因ではない。

([惑星]の回にいくらかのべた。)

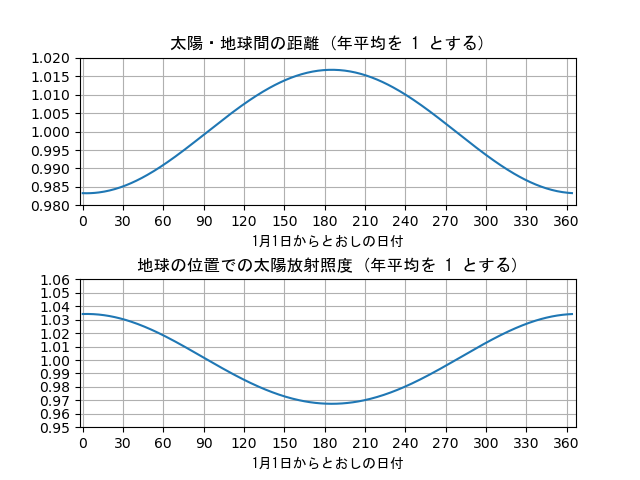

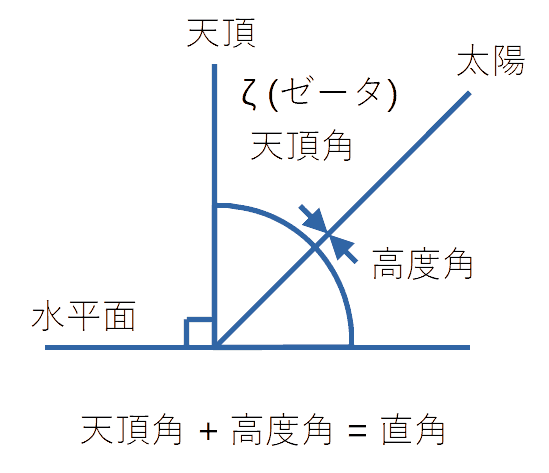

地球の公転が、もし太陽と地球だけの重力二体問題ならば、地球の楕円軌道は変化しないが、 実際には木星や土星の重力もはたらく多体問題なので、 地球の軌道の楕円の離心率や、軌道面の基準面に対する傾き (基準面としては、便宜上、ある時点の地球の軌道面をとっている) は、 約10万年周期や約40万年周期で変動している。 (軌道の長半径は、変動する理由はなく、おそらく実際にも変動していない。)

また、地球の自転軸の向きが変わる「歳差」や、自転軸の傾きの変動がある。 これは、地球が質点ではなく大きさをもった物体であって (ただし変形しない「剛体」の近似は可能)、 そこに太陽や月の重力がはたらいていることが、おもな原因である。

地球の公転・自転は、力学の応用である天体力学によって精密に計算でき、 過去数百万年間の復元推定や、今後数十万年間の予測ができている。

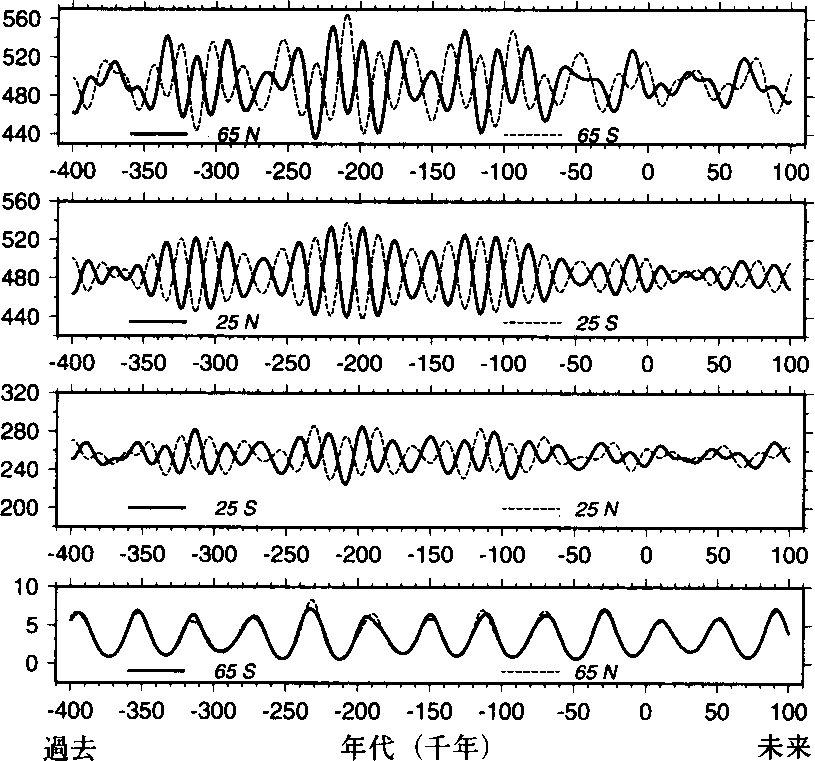

↓ 横軸が時間、単位は千年、40万年前から10万年後まで。

Berger (ベルジェ、1978年の論文) の計算式にもとづいて増田が計算したもの。

(a) 地球の軌道の離心率

(b) 近日点の位置の効果をあらわす量 【離心率を e 、「近日点黄経」を \varpi とすると、 e sin \varpi 】。 値が正のとき北半球の夏、負のとき南半球の夏の日射量が大きくなる。

(c) 地軸の(公転軌道の軸に対する)傾き。単位は度。

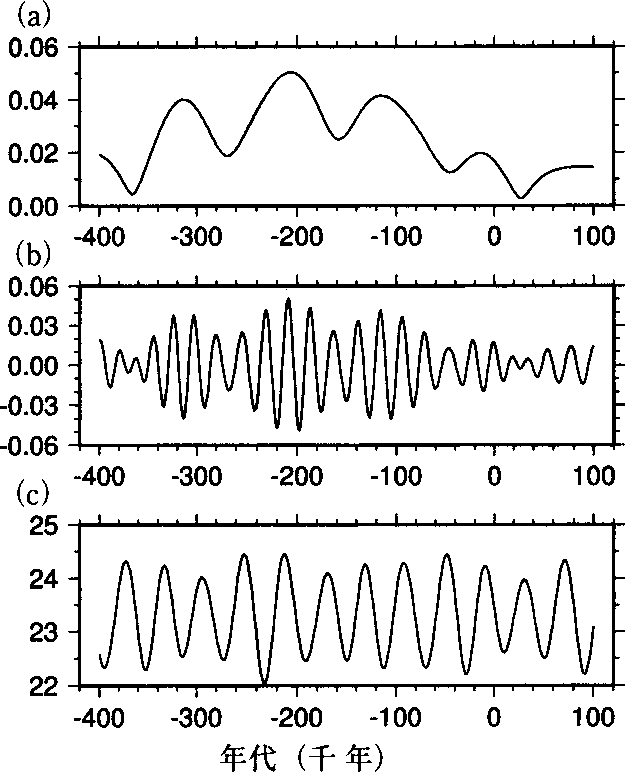

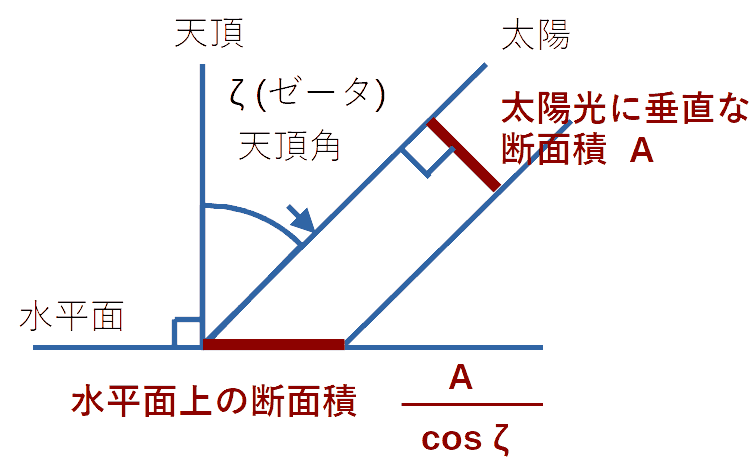

各地点での、真上の方向を天頂 (英語ではzenith) という。 天体 (たとえば太陽) の方向が天頂からどれだけずれているかの角度を、 その天体の天頂角 (zenith angle) といい、 ギリシャ文字のζ (ゼータ) で示すことが多い。 (「太陽高度角」あるいは「太陽高度」という用語も使われるが、これは地平線からの仰角であり、 太陽の天頂角をζとすれば、90°-ζ、角度の単位をラジアンとすればπ/2 - ζである。)

太陽・地球間の距離は地球の大きさに比べてじゅうぶん大きいので、 太陽放射は平行光線とみなすことができる。 光線に垂直な面で切ったとき一定の断面積 A をもつ光線の束を想定してみる。 光線に垂直でない面で切った断面積は、Aよりも大きくなる。 光線と面の垂線との間の角度をζとすれば、A / cosζ となる。 (図をかいて、三角関数のコサインの定義と比べてみてほしい。) この光線の束に伴ってやってくるエネルギーが、 光線に垂直な面の単位面積あたり、時間あたりで、S だとすると、 ζだけ傾いた面の単位面積あたりになおすと、S cosζ になる。

地球上の各地点に各時刻にやってくる太陽放射エネルギーは 昼半球ではS cosζ、夜半球では0である。 (ただし、これには空気に吸収されるものや反射されるものを含んでおり、 全部が実際に地表面に届くわけではない。) 地球上の各地点での太陽天頂角は、緯度・経度と日時によって変わるが、 地球の自転・公転はよくわかっており、天体力学に基づく予測も精度よくできている。 したがって緯度・経度と日時を与えれば太陽天頂角は計算できる。 Sについては、太陽・地球間の距離の変化は 計算に入れるが、 太陽・地球間の平均距離で太陽に正面を向けた面に達する太陽放射エネルギー (いわゆる「太陽定数」、その変動については [恒星]の回の太陽のところでふれた) は一定とみなすのがふつうである。

太陽放射の地表面積あたり・時間あたりのエネルギーの流れを 1日について平均した値は、経度にはよらなくなり、緯度と季節の関数になる。 昼と夜とが対称でないのと、つぎにのべる「均時差」があるので、 簡単な関数にはならないが、数値を計算することはできる。

時間の知識のほうから太陽の位置をおおまかに考えるときは、 地平座標で、太陽をふくむ子午線の円弧が、 天の北極と天の南極をむすぶ軸 (地球の自転軸) のまわりを 一定の角速度でまわっているかのように考える。 (恒星をふくむ天球が一定の角速度で日周運動をしているのにくわえて、 太陽をふくむ子午線が天の赤道とまじわる位置が天球に対して一定の角速度で年周運動をしている、 という考えである。) このように仮想された太陽のうごきにもとづく時刻を「平均太陽時」という。

実際の太陽のうごきはこれとちがう。ちがいの原因は大きく2つある。

実際の (各地点での地平座標のもとの) 太陽のうごきにもとづく時刻を「視太陽時」という。

現代の実用につかわれている時間の目盛りは、近似的に平均太陽時に対応している。 時刻から真の太陽の位置を知るには、 視太陽時と平均太陽時との差 (「均時差」という) を考慮する必要がある。

天体力学の計算結果にもとづいて、 各地点の各瞬間の太陽天頂角を計算することができる。 「太陽定数」を一定とみなせば、「大気上端」に入射する太陽放射の 単位時間・単位面積あたりのエネルギーの流れを計算することができる。

立正大学 の中川 清隆 先生 (現在は名誉教授および非常勤) による 教材ウェブページにある計算式をもとに、 わたしが Python (パイソン) 言語でプログラムを書いてみた。 (この計算式の係数は、現代の地球の公転・自転の軌道要素にもとづいて、 均時差を考慮したものである。)

「結果」の「1時間きざみのCSVファイルを2つ読み、グラフにする。PNG画像ファイルに書きだす」の図を見る。

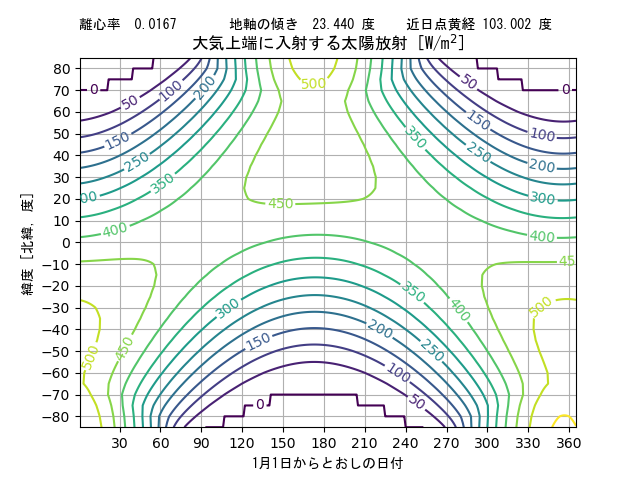

【下の図は、さらに下からリンクした [「大気上端」に入射する太陽放射 (2)] の 現在の地球の軌道要素をあたえたばあいの計算結果である。 なお、松山・増田 (2022) 『大気と水の循環』の図4.3 は、 別の文献にもとづいた計算だが、ほとんど同じ内容である。】

おもな特徴

【ここでは便宜上「大気上端に入射する太陽放射の単位時間・単位面積あたりのエネルギーの流れ」を 「日射量」ということがある。 別の文脈では、「日射量」は地上に達する太陽放射をさすこともある。)

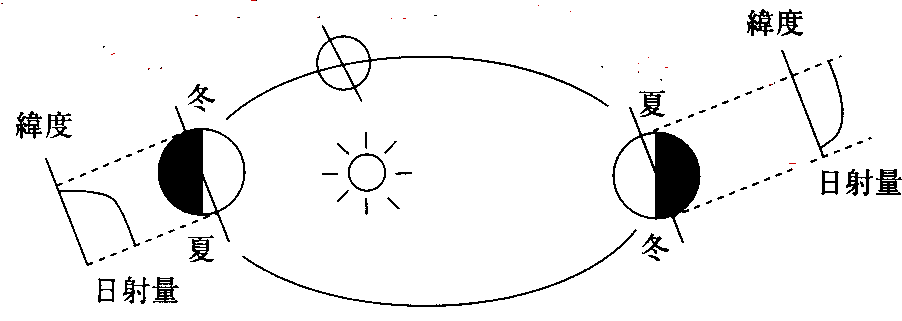

↓ 季節のできる基本的なしくみを説明するための図。地軸の傾く向きに注意。

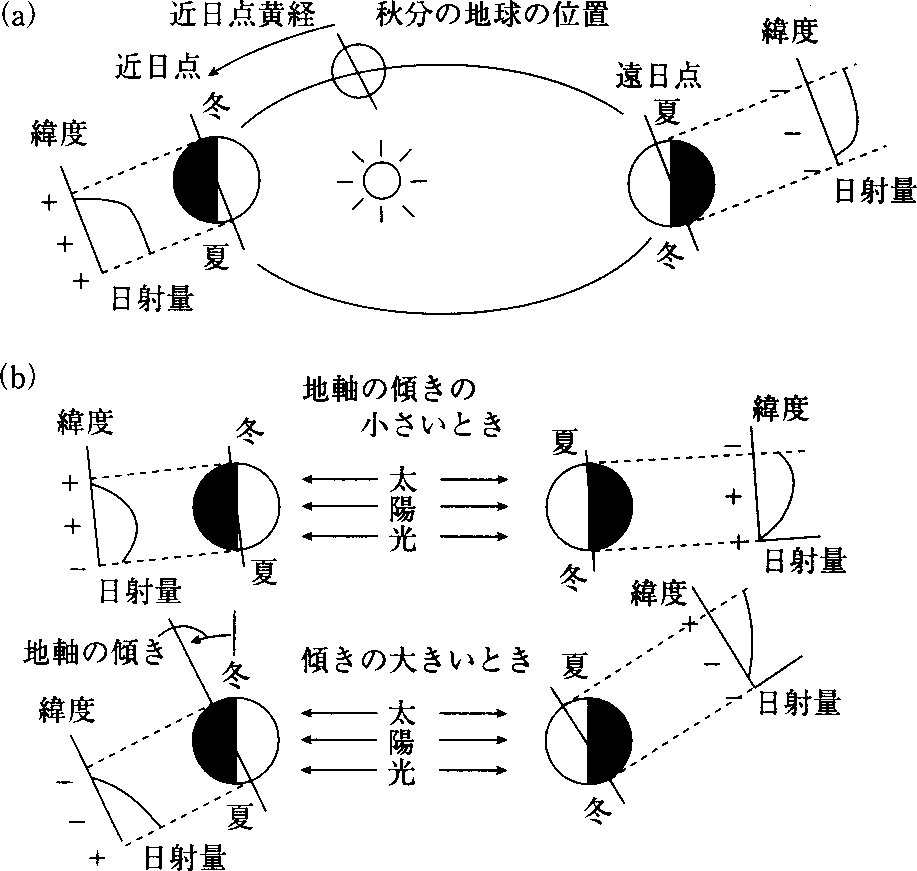

↓ 軌道要素と緯度ごと・季節ごとの日射量との関係を説明するための図

「+」,「−」はその緯度・季節の長期平均からの偏差の符号を示す。

(a) 近日点の季節による違い

(b) 地軸の傾きによる違い

↓ 北半球の夏至(実線)と冬至(破線)のいくつかの緯度での、「大気上端」での太陽放射の日平均値の過去40万年・将来10万年にわたる計算値.

単位:W/m2。横軸の単位は千年、過去を負、未来を正としている。

Berger (ベルジェ) 先生のいたベルギーの Louvain (ルーヴァン)大学の Crucifix (クリュシフィクス) 先生による 「palinsol」 というプログラムの計算式をもとに、 わたしが Python (パイソン) 言語でプログラムを書いてみた。

「結果」の「2つの数値の表のテキストファイルを読み、差の等値線図の画像をつくる」の図を ちょっと見てみる。

地球の公転・自転の軌道要素の変化にともなう 緯度別・季節別の日射量の変化は、 第四紀 (地球の歴史のうちの最近 約2百万年間)の 氷期・間氷期サイクル (大陸氷床の拡大縮小) の主要原因だと考えられている。 ただし、因果関係は単純でない。

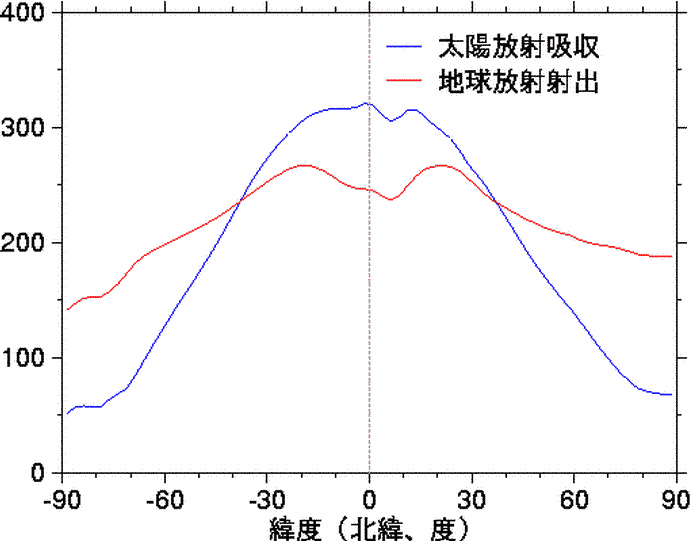

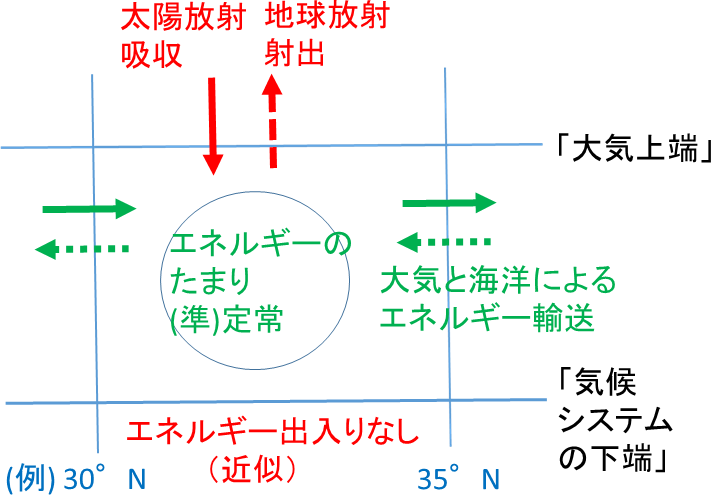

放射収支だけだと、低緯度では温暖化、高緯度では寒冷化がすすむはず。 実際には、気候システムのエネルギーのたまりは、準定常になっている。 それは、「大気上端」の放射の出入りのほかに、緯度帯間のエネルギー輸送があるからだ。

緯度帯間のエネルギー輸送は、 放射ではありえない。 (地球表層は球殻である。電磁波は(原則として)直進する。 [一部の波長帯の電波が電離層で反射をくりかえして伝搬するが、 地球放射のうちでその波長帯の寄与は小さい。] また、熱伝導ではありえない。(熱伝導ではこべるエネルギー量は小さすぎる。) 物質 (質量) の動きにともなってエネルギーが動く。 大気・海洋はどちらも流体なので、流れにともなってエネルギーが動く。 熱伝達論の用語では「対流」だが、気象学・海洋学の用語では「移流」。

放射収支の不均一は、緯度帯間と、夏冬間とで同程度。

緯度帯間のエネルギーの流れに寄与する循環は、 低緯度と高緯度のあいだになるか、夏半球と冬半球のあいだになるか?

衛星観測 (Earth Radiation Budget Experiment S4データセット, 1985年2月--1989年5月)による。

低緯度では収入が、高緯度では支出が多い。

準定常状態を仮定すれば、 大気と海洋があわせてどれだけのエネルギーを緯度帯間ではこんでいるかがわかる。

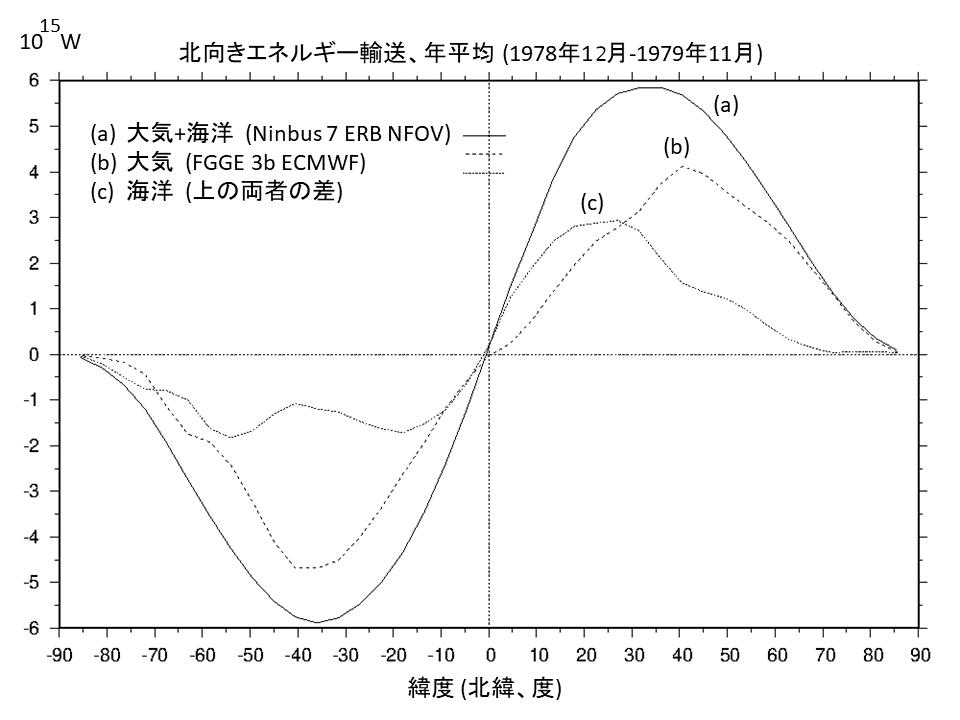

Masuda (1988) の論文では、 衛星観測による放射収支のデータから大気と海洋の合計の輸送量を、 気象データから大気による輸送量をもとめ、その差を海洋による輸送量の推定値とした。

[↓ 大気と海洋による年平均の南北方向のエネルギー輸送(×10 15 W)

1978年12月-1979年11月の計算結果(増田の1988年の論文による).

(a) 大気と海洋の合計(Nimbus 7 衛星ERBデータから計算. ERBはEarth Radiation Budget.)

(b) 大気(ヨーロッパ中期天気予報センターによるFGGE 3b 気象データから計算,

FGGEはFirst GARP Global Experiment, GARPは Global Atmospheric Research Program.)

(c) 海洋(aとbの差).]

大気と海洋が、両半球とも極むきにエネルギーをはこんでいる。 大気と海洋のはたらきは同じけただが、どちらかといえば大気のほうが大きい。

大気のどのような運動がはこんでいるのか? 低緯度で上昇し高緯度で下降するような南北・鉛直循環なのか?