地学 II

恒星 (太陽を含む)とその「進化」

光のスペクトルと色

「スペクトル」とは、さまざまな波長の波がまざったものを、波長ごとにわけてみることをさす。

(『図説』 宇6節 [4] 「恒星の色」 のうち「さまざまな恒星のスペクトル」、

宇5節 [2] 「太陽のスペクトルと組成」。)

近代科学の発達したうち早い時期 (17世紀ごろ) に、

可視光を、プリズムなどの器具によって波長ごとに

赤、黄色、緑、青、紫のように分けることができるようになり、

赤のほうが波長が短く、紫のほうが波長が長いことがわかった。

その後、赤外線・紫外線など、可視光以外の波長の光のなかまもあることがわかり、

電磁気学が発達すると、それはいずれも「電磁波」であるという形に整理された。

([放射 (電磁波)] の回の

「電磁波の波長と振動数(周波数)の関係、分類」の図、

『図説』 巻末資料 [5] 「電磁波の波長領域」;『理科年表 2022』 物89ページ「電磁波の波長と振動数」)。

いまでは「スペクトル」ということばはさまざまな意味に使われる。

そのひとつは、

『図説』 宇6節 [4] 「恒星の色」 のうち「恒星の表面温度」のところの

グラフにあるように、

放射のエネルギーを波長の区間別にわけた数値を示すことである。

恒星からの放射のスペクトルは、厳密には黒体放射ではないが、

星の 光球 (と よばれる層) の表面温度の黒体放射で近似できることが多い。

他方、星の色は、可視光をさらにわけた波長区間別のエネルギーの分布と関連している。

たとえば、赤の波長の光が相対的に多い星は赤く見え、

赤も緑も青も同程度に多い星は白く見える。黒体放射と対応づけると、

恒星のうちで、表面温度が高い星は、やや青に寄った白、

表面温度が低い星は、赤に見える。

色の情報があれば、恒星の表面温度をおおまかに推定することができる。

恒星のスペクトル型

恒星のスペクトル型(の おもなもの)は、表面温度が高温と考えられるものから順に、

O, B, A, F, G, K, M という記号であらわされている。

(『図説』 宇6節 [4] 「恒星の色」 のうち「スペクトル型と表面温度」)。

【スペクトル型の符丁は暗記する必要はないが、アルファベットで符号化されていることと、

およそ表面温度に対応することは知っておいたほうがよい。】

吸収線

星の光のスペクトルをこまかく見ると、

狭い波長範囲で暗く(エネルギーがすくなく)なっているところがある。

これは、原子や分子がそれぞれ特定の波長の電磁波を吸収することによってできた現象で、

「吸収線」とよばれる。(『図説』 宇5節 [2] 「太陽のスペクトルと組成」)。

地上で観測した天体の光の吸収線は、

天体の光球の物質によるものと、地球の大気の物質によるものがある。

いろいろな観測を組みあわせることで、それを区別して、天体を構成する物質がだんだんわかってきた。

(ヘリウムは地球上で発見されるよりまえに太陽の光のスペクトルの吸収線として発見され、

太陽にちなむ名まえがつけられた。)

いろいろなスペクトル型の星の光のスペクトル

(宇6節 [4] 「恒星の色」 のうち「さまざまな恒星のスペクトル」)

... A型やB型では水素の吸収線、K型やM型では金属元素や分子の吸収線がみられる。

(表面(光球)温度が同じ星でも、吸収線の強さがちがうことがある。

それは、星を構成する物質のちがいや、圧力や密度のちがいを反映していると考えられる。)

波長軸上の吸収線の位置が理論や実験で確かめられる位置からずれていることがある。

これは、天体が観測者に近づいたり遠ざかったりすることにともなうドップラー効果によると考えられ、

天体の視線方向(天体と観測者をむすぶ方向)の速度の推定に使われてきた。

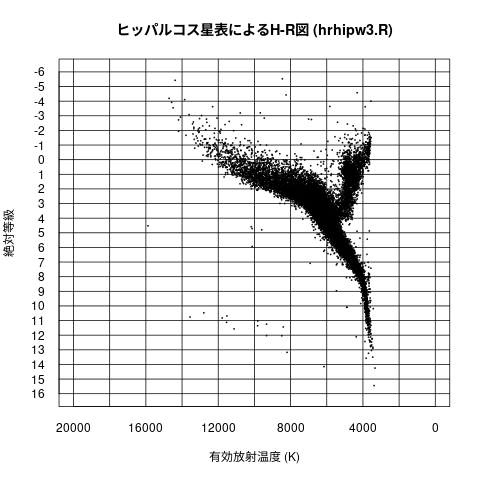

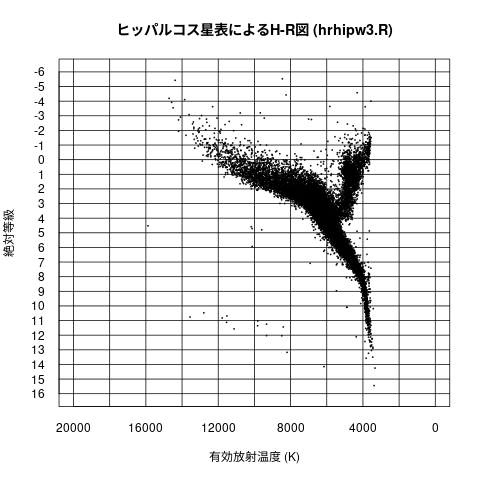

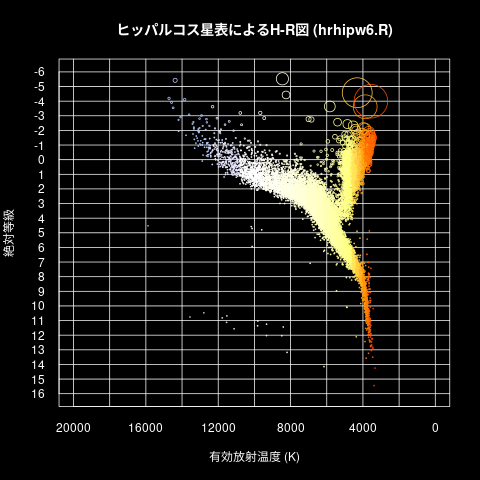

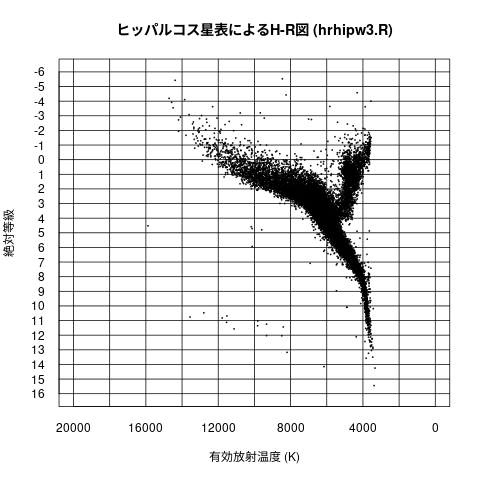

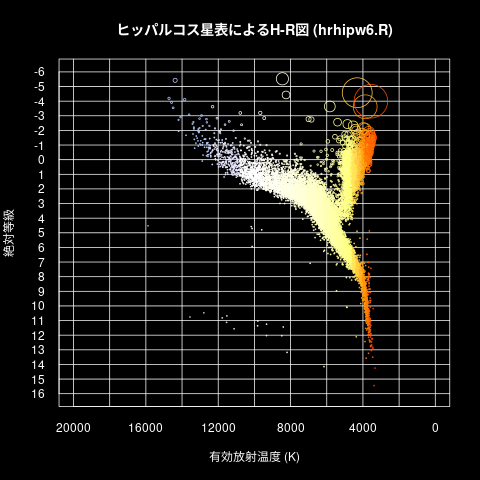

HR図

『図説』宇8節 [1] 「HR図」。

ここでは、この図がなにを表示したものかだけおさえておきたい。

そこから「恒星の進化」についてどんなことがわかるかは、あとであつかう。

HR図という名まえでよばれるのは、

ヘルツシュプルング (Hertzsprung) と ラッセル (Russell) という2人の学者が

提案した表現方法だからである。

- 縦軸: 「絶対等級」 ... 恒星の放射光度の対数尺度。

[放射 (電磁波)] の回の「星のあかるさと等級」のところを見よ。

- 横軸: 「スペクトル型」 ... 黒体放射で近似すると、光球の表面温度に対応

- それぞれの恒星が、この図のなかの点として表現される。

黒体放射で近似して考えると、放射光度は、表面積と、表面の温度(絶対温度)の4乗とに比例する。

そこで、放射光度と温度の情報があれば、星の大きさ(表面積あるいは半径)がおおまかに推定できる。

とくに、温度が低いのに放射光度が大きい星は、表面積が大きい星、つまり「巨星」であるはずだ。

逆に、温度が高いのに放射光度が小さい星は、表面積が小さい星、つまり「矮[わい]星」であるはずだ。

【HR図を数値データからつくってみた。

材料は「Hipparcos 星表」というデータである。

ヒッパルコスは古代ギリシャの天文学者だが、

これは古代のものではなく、その名まえを採用した

現代のヨーロッパ宇宙機構(ESA)による恒星位置測定用衛星を使った研究プロジェクトの成果である。

このデータは公開されていて、日本の国立天文台のサイトにある。

ここでは、それを、Okamoto Yoshio (岡本 義雄) さんが教材用に加工したものをつかって、

Rで作図してみた。プログラムと手順は [他大学での授業のページ] に書いた。

つぎの1つめの図は、単純に絶対等級と有効放射温度 (同じ強さの放射を出す黒体の表面温度) を両軸にとって点を打ったもの。

2つめの図は、さらに、まるの大きさを星の半径が大きいほど大きくし、

色を実際の色に似せたもの。】

太陽

太陽までの距離

- 地球から太陽までの距離が、かつて、どのようにしてわかったかは、[地球の形と大きさ、地球の自転と公転]のページの

「太陽中心説 (地動説)」のところでふれた。

他の惑星 (おそらく火星) までの距離がさきにわかった。

- 光の速さがわかってからは、光や電波によって情報がつたわる時間から距離がわかる。

- 地球から太陽までの平均距離: 「500 光秒」(わざと標準でない単位で書いた。

長さの標準の単位に換算できるようにしておくこと。)

太陽の大きさ

- 太陽の見かけの大きさ: 視直径 (見かけの直径) 約0.5度

(天体は天球に はりついているとみなし、天球の大円を360度としている。)

- 太陽の直径は? (地球からの距離と視直径から計算可能。)

... およそ地球の百倍。

- 太陽の表面積は地球のなん倍? 体積は? (上記の情報から計算可能。

ただし、倍率がほしいだけならば面積や体積の数値を計算しなくてもよい。

形はいずれも球で近似でき、相似なので、

面積の倍率は長さの倍率の2乗、体積の倍率は長さの倍率の3乗である。)

- 太陽の質量は 2×1030 kg、地球の約 33万倍である。

- 地上の物質どうしの重力が測定できれば、重力定数がわかり、

地球の重力との比較から地球の質量もわかり、

地球の公転 (周期と軌道半径) から太陽の質量がわかる。

- 太陽の密度は地球よりも小さいが、けたちがいに小さいわけではない。

(太陽の物質の状態は気体に分類されるが、重力が大きいので、密度が地球上の気体よりもずっと大きくなりうる。)

- 太陽と月の視直径はだいたい同じ。

月が地球をまわる軌道も地球が太陽をまわる軌道も完全な円でないので、

太陽のほうが大きいとき (かさなれば金環食) と、月のほうが大きいとき (かさなれば皆既日食) がある。

(『図説』 宇4節 Topic 「日食」 参照。なお、月食については、宇14節 Topic 「月食」 参照。)

太陽の層構造

- 『図説』 宇4節 [1] 「太陽の構造」]参照。

- 光球よりも外側に、コロナ (corona) というものがある。

コロナは温度が非常に高いが、

非常に希薄である (密度が小さい) ので、

太陽が出す放射への寄与は、光球にくらべてわずかである。

- このコロナという用語はコロナウイルスという用語よりも古い。

どちらも、形を (西洋の、王冠などの) 冠(かんむり) にたとえたものである。

太陽が出す放射 (電磁波) のスペクトル

- 恒星のスペクトル型 (あとで説明する) のうちでは G 型。

- 温度 約 6000 K の黒体放射に近い。

(『図説』 気4節 [1] 「太陽放射と地球放射」のうち「太陽放射」のグラフ参照)。

- 完全な黒体放射ではなく、水素・ヘリウムなどの吸収線もある。

- 太陽が出す放射の大部分は「光球」とよばれる層から出てくる。(そこよりも深いところの物質が出す放射は太陽大気中で吸収される。そこよりも外側の物質が出す放射は量がすくない。) 光球の温度が 約 6000 K であると考えてよい。

太陽が出す放射のエネルギーの流れの量、(気象などの分野で)「太陽定数」とよばれる量

- 太陽はあらゆる方向に等方的に放射を出しているとし、

太陽と地球その他の惑星とのあいだに電磁波を吸収・射出する物質はないとみなすと、

太陽を中心とするどの半径の球面でも、単位時間あたり到達するエネルギー量はひとしい。

単位時間・単位面積あたり到達するエネルギー量は、太陽からの距離(球の半径)の2乗に反比例する。

- 太陽・地球間の平均距離で、太陽に正面を向けた面 (太陽と地球を結ぶ線に垂直な面)の

単位面積あたり、単位時間あたりにとどく太陽放射のエネルギー量は、多少変動するが、

1360 W/m2 (4けためは無効数字)、1.36 kW/m2。

この数量は (あまりよい表現ではないが) 気象などの分野で「太陽定数」といわれてきた。

(『図説』 気4節 [1] 「太陽放射と地球放射」のうち「太陽定数」参照。

- (用語補足) [(気象むらの方言) 太陽定数 (2012-04-29)]

- 「太陽定数」にかわって、英語では TSI (total solar irradiance) という用語がふつうになってきたようだが、日本語では「全波長太陽放射照度」ではまだ通じにくい。

- 『図表』では数値が 1.37 となっているが、

精度がよいと考えられている観測プロジェクト「SORCE」の成果にもとづくと、1.36 のほうがよい。

(SORCE のウェブサイトは https://lasp.colorado.edu/home/sorce/ (英語)。

そのうち「太陽定数」にあたるものは Total Solar Irradiance (TSI)とよばれていて、

その観測データは https://lasp.colorado.edu/home/sorce/data/tsi-data/ にある。

なお、SORCEの観測は2020年2月に終了した。後継のプロジェクト「TSIS」が動いている。)

- 太陽が単位時間あたりに出す放射のエネルギーの量 (放射光度)は、

いわゆる太陽定数に、太陽・地球間の平均距離を半径とする球の表面積をかければもとめられる。

(太陽・地球間の平均距離が太陽の光球の半径にくらべてじゅうぶん大きいので、

球面とそれに接する平面を同一視する近似で考えてよい。)

太陽活動 (黒点活動)

- 太陽には黒点というものがある。

光球のうちで、まわりより温度が低く、したがって出ていく放射がまわりよりも弱いところである。

また、まわりよりも温度が高く、出ていく放射がまわりよりも強い、「白斑」というものもある。

- 『図説』 宇4節 [1] 「太陽の構造」のうち「白斑」と 「黒点」

- 黒点数は、約11年周期で変動している。

- また、西暦1645年ごろから1715年ごろには、黒点が少なかった。

この時期は、「マウンダー(Maunder)極小期」とよばれている。

- 黒点の変動は、太陽の磁場の変動にともなったものである。

(『図説』 宇5節 [3]「太陽の磁場」)。

地球付近の太陽の磁場の変動は、「磁気あらし」とよばれる現象となり、

大気の熱圏の一部をしめる電離層 [注1] の状態を変え、

電波 (とくに「短波」[注2]) 通信のさまたげになることがある。

- [注1] 『図説』 気1節 「大気圏の構造」] の図を参照。

「D層」「E層」「F1層」「F2層」が電離層である。

- [注2] この「短波」は電波用語での短波である。気象学用語の「短波」はそれとはちがう波長帯をさす。

太陽活動にともなう太陽放射の変動 (最近の数十年間)

- いわゆる「太陽定数」が定数でないことは予想されていたが、

地上からの、つまり、地球大気をとおした観測では、

「太陽定数」がどのように変動しているかについての信頼できる情報はえられなかった。

- 1957年から、人工衛星が打ち上げられた。

そして、1978年から、人工衛星にのせられた観測機器によって「太陽定数」の観測がつづけられるようになった。

衛星上の機器の較正、とくに数量の目盛りの原点あわせには困難があるが、

複数の衛星の並行観測結果を比較することによって、

1978年秋から最近まで、なるべく質をそろえた観測値の時系列がつくられている。

- (そのグラフではわかりにくいが) 約27日周期の変動がある。

この周期は、太陽の自転周期である。

そして、この周期の「太陽定数」の変動は、黒点が観測位置 (地球付近にある人工衛星) から見えているかどうかによる。

黒点はまわりよりも出す放射が少ないから、

「太陽定数」は、地球から黒点が見えているときに小さく、見えていないときに大きい。

- 約11年周期の変動がある。

変動の振幅は、± 1 W/m2 程度 (「太陽定数」自体の千分の一程度)である。

「太陽定数」が大きいのは、黒点数が多い時期である。

この関係は、黒点自体の効果とは逆になっている。

黒点が多いのは、太陽の光球付近の対流(上下の物質の入れかわり)が活発なときであり、

まわりよりも温度が高い「白斑」も多く、

放射の合計には、白斑の変動のほうが黒点の変動よりも大きくきく、と説明される。

- 図にはしめしていないが、

約11年周期の変動は、

波長にわけてみると、紫外線部分の変動で大きい。

Grayほか (2010)の総説論文によれば、

「太陽定数」にあたるTSIについては、約11年周期の変動はTSI自体の約 0.07 % にすぎないのに対して、

地球大気のうちの成層圏でオゾンの形成にきいている240~320 nmの紫外線については、

約11年周期の変動は、その波長帯の放射エネルギーの流れ自体の約 4 % になっている。

人工衛星からの観測は、一つの衛星で長期続いたのではなく、

多数の衛星からの観測をつないだものである。

観測値をそのまま表示すると次の「図9」(アクセス制限あり)のうち上の図のように、観測機器間で値がずれているが、

変動は共通しているので、観測値の原点がずれているとみなし、ひとつの機器をかりに標準としてそろえたのが下の図である。

2004年当時は平均値が 1366 W/m2 となるのがよいと考えていた。

SORCEがくわわってから、平均値 1361 W/m2 がよいという考えにかわった。

(SORCE につづく TSIS という観測の結果を信頼するならば 1362 W/m2 のほうがよいのかも

しれないが、いまのところ SORCE にしたがっておく。)

紫外線の波長帯をいくつかに分けて観測すると、あきらかに太陽活動周期にともなう変動がある。

(ただし、機器の間で感度のちがいがあるようだ。)

波長別の放射の強さの、太陽活動の極大のときと極小のときの差 (下の図) と、その放射の強さに対する割合 (上の図)。

全波長平均では 0.1% 程度だが、波長 200 nm あたりでは 10% 程度の変動がある。

太陽が出すエネルギーの流れの量の長期変化 (時間スケール 十億年)

- 太陽の放射の源となるエネルギーが、水素からヘリウムへの核融合で得られていることを前提とした、恒星としての太陽の「進化」の理論 (あとの項目であつかう) から、

太陽の光度は、太陽が主系列星になったころ(約45億年まえ)は現在の約70%で、

それからだんだんふえてきたと考えられている。

- 数十年と十億年の中間の時間スケールの変動については、

いろいろな研究がされているが、まだ決定的な知見が得られていない。

恒星のエネルギー源、恒星の「進化」

- この部分の話をくみたてるうえで、King (2013)の本を参考にした。

- 『図説』では、宇8節 「恒星の進化」、宇7節 「太陽の一生」、

宇7節につづく特集「ブラックホール」。

- [注] 天文学(天体物理)の専門分野の慣例として、太陽や恒星の「進化」(evolution) という表現をするが、

生物学でいうダーウィン型の自然選択による進化ではない。

(ダーウィンよりも古い時代の evolution の一般的意味にはあっているのだと思う。

生物についての現代の表現で近似すれば「変態」というべきかもしれない。)

- 電磁波を出しつづけると、恒星がもつエネルギーは時とともに減っていく。

たとえば、太陽が、あとでのべるエネルギー供給なしに、現在のいきおいで放射を出せば、2千万年ぐらいで終わるはず。

- 天体のような空間規模や質量の大きい物体では、

自然界の力のうちで、重力がとくに重要となる。

- 重力は引力だけで、距離のマイナス2乗に比例。

- 原子核内の陽子・中性子の間ではたらく核力は、距離が遠くなるともっと強く減る。

- 電磁気力は距離のマイナス2乗に比例することは重力と同じだが、

遠くなると、引力と反発力がうちけしあって、影響はちいさくなることが多い。

- 天体のもつエネルギーのうちで重力エネルギー (重力の位置エネルギー)が重要なので、

「エネルギーを放出すると、温度が上がる」のような一見奇妙な関係がある。

(内部エネルギーがふえるが、重力エネルギーがそれ以上に減って、合計は減っている状況。)

- 太陽など大部分の恒星では、核融合によってエネルギーが供給されている。

水素原子核(陽子) 4個が、ヘリウム4の原子核(陽子2個、中性子2個からなる) 1個と、

陽電子とニュートリノになり、光子を出す。

(『図説』 宇4節 [2]「太陽のエネルギー源」)。

- 水素を主成分とする恒星のなかで核融合反応がすすむと、

ヘリウムは中心ちかくにあつまり「ヘリウムコア」を形成する。

この段階では、ヘリウムからの核反応はおこらない。

ヘリウムコアは重力で収縮する。その外側で水素が核融合する領域(envelope)は膨張する。

星の半径は大きくなり、赤色巨星となる。

表面温度は低いが、表面積が大きいので、光度は大きい。

それから、収縮した中心部でヘリウムが核融合し、炭素や酸素(最大で鉄まで)がつくられる。

(『図説』 宇7節 「太陽の一生」]、

宇8節 [3]「恒星の進化と最期」のうち「内部構造の進化」)。

- HR図 (このぺージの上のほうの「HR図」の節、

『図説』 宇8節 [1]「HR図」、[2]「恒星の誕生」、[3]「恒星の進化と最期」])。

- 恒星はHR図の主系列の中を動くわけではない(主系列中のちがう位置は質量のちがいに関連する)。

- 恒星は主系列からぬけて赤色巨星になる。

- 質量の大きい星ほど、主系列星としての寿命が短い。

(『図説』 宇8節 [3]「恒星の進化と最期」のうち「恒星の進化」の図。)

- 赤色巨星からさきは、恒星の質量によってちがってくる。

(宇8節「恒星の進化と最期」のうち「恒星の一生」の図)。

- 太陽ぐらいの質量ならば、白色矮星になる

(『図説』 宇7節 「太陽の一生」)。

- もうすこし大きいと、陽子が電子を捕獲して中性子になり、

白色矮星よりも密度が大きい 中性子星になる

(『図説』 宇8節 [3]「恒星の進化と最期」のうち「中性子星」、「パルサー」)。

ただし、そうなるまでに、捕獲反応で発生するニュートリノが、エネルギーを持って出る。

それが envelope 物質をふきとばし、超新星爆発をおこす。

(『図説』 宇9節 [5] 「超新星」)。

ヘリウムよりも重い元素はこの爆発によって星の外に出てくる。

- さらに大きいと、重力崩壊がつづき、光が出てくることができない

ブラックホールになる。

(『図説』 宇7節につづく特集「ブラックホール」。)

本の紹介

天文学全般

- 半田 利弘, 2011: 『基礎からわかる天文学』。誠文堂新光社。978-4-416-21132-8.

[読書メモ]

... 天文学の大学初級の教科書で、ひとりの著者によるものにしては広い範囲をカバーしたものです。数式は少なめです。

- 岡村 定矩 [さだのり]、芝井 広 監修、縣 [あがた] 秀彦 編著, 2022:

『すべての人の天文学』。日本評論社, 257 pp. ISBN 978-4-535-78946-3.

... 天文学の大学初級の教科書で、おおぜいの著者によって広い範囲をカバーしたものです。

[読書メモ]

- 平松 正顕, 2022: 『宇宙はどのような姿をしているのか』。ベレ出版, 370 pp. ISBN 978-4-86064-681-3.

... 天文学の入門的読みもので、ひとりの著者によるものにしては広い範囲をカバーしたものです。

[読書メモ]

恒星の「進化」に関する入門書

- Andrew King 著 (2012), 中田 好一[よしかず] 訳, 2013:

『星 -- 巨大ガス球の生と死』 (サイエンス・パレット SP-010)。丸善出版。

... 恒星でおこっている原子核反応と、恒星の「一生」あるいは「進化」についての解説。

[読書メモ]

太陽に関する入門書

- 上出 洋介 [かみで ようすけ], 2018: 『太陽のきほん』。誠文堂新光社。

... 太陽についての、見開き2ページごとに話題を区切った入門的読みもの。

[読書メモ]

- 花岡 庸一郎, 2019: 『太陽は地球と人類にどう影響を与えているか』 (光文社新書 1011)。光文社。

... 太陽面爆発(フレア)が現代社会にあたえる影響や、

黒点の増減などにみられる太陽活動が気候にあたえる影響を主題とした入門的読みもの。

[読書メモ]

太陽に関する引用文献 (専門家向け)

- Claus Fröhlich & Judith Lean, 2004:

Solar radiative output and its variability: evidence and mechanisms.

The Astronomy and Astrophysics Review 12: 273–320.

DOI: 10.1007/s00159-004-0024-1 (本文は有料)

- L. J. Gray, J. Beer, M. Geller, J. D. Haigh, M. Lockwood, K. Matthes,

U. Cubasch, D. Fleitmann, G. Harrison, L. Hood, J. Luterbacher, G. A. Meehl,

D. Shindell, B. van Geel, W. White, 2010:

Solar influences on climate.

Reviews of Geophysics, 48: RG4001.

DOI: 10.1029/2009RG000282

(2021-05-18) 2022-05-14

増田 耕一 (MASUDA Kooiti)