このページは macroscope.world.coocan.jp/ja/edu/ris/synop/rikigaku_2.html です。

このページは、「気候・気象学」教材 [大気の力学] のページの部分をもとに、改訂作業中です。 稲津 (2022) 『気象学の教科書』 の参照箇所は残していますが、 その本を参照するばあいは、「気候・気象学」教材の「大気の力学」のページにふくめたコメントも見てください。

(ニュートン力学の) 運動方程式は、座標軸が「慣性系」である場合に成り立つ。 宇宙空間に固定した座標系は慣性系とみなせるが、 われわれは (気象学をやるときも)、自転している地球(の固体部分)に固定した座標系をつかっている。それは慣性系ではなく、慣性系に対して回転する座標系だ。 回転している座標系で、運動方程式が成り立っている形にするためには、 本来は存在しない見かけの力を補う必要がある。 見かけの力には、回転系にあるすべての物体に質量に比例してかかる「遠心力」と、 回転系に対して動いている物体に、質量と(回転系に対する)速度とに比例してかかる 「コリオリの力」がある。

ただし、気象学や海洋物理学ではふつう、地球の自転の遠心力は、重力に含め、 その合力の方向を下向きと考えてしまうので、遠心力はおもてには出てこない。

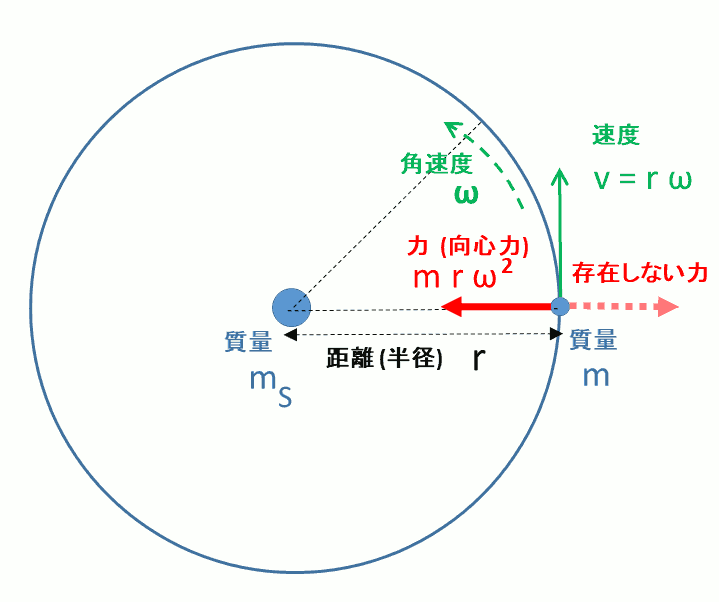

質点とみなせる物体 (質量 m) が 平面内で 円運動している状況を考える。 軌道の半径 r、角速度 ω [オメガ 小文字] とする。

(回転していない座標系で考えると) 加速度は、常に円の中心に向かっている。 半径方向外向きの運動方程式はつぎのようになる。右辺は 質量 かける 加速度。

実際の力 = - m r ω2

ωで回転する座標系で考えると、この物体は「止まっている」。 力のつりあいで考えるためには、

実際の力 + m r ω2 = 0

ここでつけ加わったm r ω2が「遠心力」。

地球上の物体の運動の、微小時間の部分をきりとってみると、 それは、回転運動の微小部分とみなすこともできる。

その回転軸は一般には地球の自転軸とは一致しない。 しかし、ひとまず、回転軸の向きが同じであるばあいを考えてみる。

まず、(Ω + ω) で回転している(地球に固定していない)座標系で考えると、 遠心力は (Ω + ω)2 に比例する。 これを展開すると Ω2 + 2 Ω ω + ω2 となる。大気や海洋の力学では 地球 (の固体部分) とともに Ω で 回転している座標系で考えるので、 この各項にあたるものが、次のように扱われる。

現実には、自転の軸と、相対的な回転の軸の方向が違う。 回転の軸は3次元空間のあらゆる方向をむきうるので、 角速度は、3次元ベクトルとしてとらえることができる。 (くわしくいうと「軸性ベクトル」という種類の量である。) 上に「2 Ω ω」と書いたものは、「2 かける (ベクトルΩ と ベクトルω の 内積)」、 つまり、「2 かける (ベクトルΩの大きさ) かける (ベクトルωの大きさ) かける (ベクトルΩとベクトルωのなす角のcos)」とするべきものなのだ。

大気・海洋の大規模な運動は、水平スケールが鉛直スケールよりも大きいので、 水平に近い運動になっている。 したがって、相対的な回転 (上の ω) は、ほぼ、それぞれの地点での天頂方向の軸のまわりの回転である。 したがって、地球の自転のうちで、天頂方向の軸のまわりの成分がきく。 地球の自転角速度をΩ、緯度をφとすると、 上の議論での Ω を、Ω sin φで置きかえるとよい。

コリオリの力は、運動の向きを変えるが、 各瞬間の運動の向きに直交しているので仕事をせず、速度の大きさを変えない。

北半球では、上から見て、右向き (南半球では逆)。 [これを暗記しようとするのはうまくない。] 赤道上では0。

極のほうに向かう流れ (北半球では南風、南半球では北風) を、 東に向かう流れ (西風、地球の自転と同じ向き) に変える向きに働く。【熱帯の対流圏上層の平均状態でおきていること】

赤道のほうに向かう流れ (北半球では北風、南半球では南風) を、 西に向かう流れ (東風、地球の自転と反対向き) に変える向きに働く。【熱帯の対流圏下層の平均状態でおきていること】

[覚えるならばこのどちらかを。](大まかには、地球の自転は西風と同じ向きなので、 もし赤道から離れる空気の塊が回転しない座標系に対する速度東西成分をたもつとすれば、 地球に対する相対的な西風の速度を得る、と考えることができる。 ただしこれを定量的に精密に計算するためには、「角運動量の保存」を考える必要がある。)

運動方程式の中でコリオリの力がでてくるところでは、 「2 Ω sin φ」という量がたびたびでてくる。 これが「コリオリパラメータ」 (佐藤の用語は「コリオリ係数」、稲津の用語は「コリオリ・パラメタ」) とよばれる。量記号は f をつかうことが多い。

気象学では、運動方程式を、鉛直座標が z座標のときは空気の単位体積あたりで、 p座標のときは単位質量あたりで書くことが多いが、 ここでは、いずれのばあいも単位質量あたりにして、「加速度 = 質量あたりの力」の形で 書くことにする。

加速度は全微分の記号「d/dt」で書いたが、これは流体素分をおいかけた (「ラグランジュ型」の) 時間微分 にあたる。 実際には、「オイラー型」 (地球上に固定した位置座標の物理量についての式をたてる) のわくぐみで、局所変化項と移流項にわけて計算されることが多い。 【つぎの「Q」は空気の質量あたりの (という形で考えることができる) 任意の物理量の値をさすと思ってほしい。熱をさすのではない。 風速ベクトルは、「質量あたりの運動量ベクトル」と考えることができる。】

[注] p 座標の式にでてくる z は 「ジオポテンシャル高度」 (geopotential height) といい、 重力加速度 g を標準の一定値として、質量 m の物体の位置エネルギーが m g z となるような z である。 現実には重力加速度が厳密には一定ではないので、ジオポテンシャル高度と幾何学的な高さとには いくらかのちがいがあり、精密な観測値をあつかうときには注意が必要になる。 この授業の範囲では、ジオポテンシャル高度と高さとを同一視してよい。

(佐藤 2019 8.2節 p. 123-127) (稲津 4.2節「天気図の風」 (2) 「地衡風平衡」 p. 93-97)

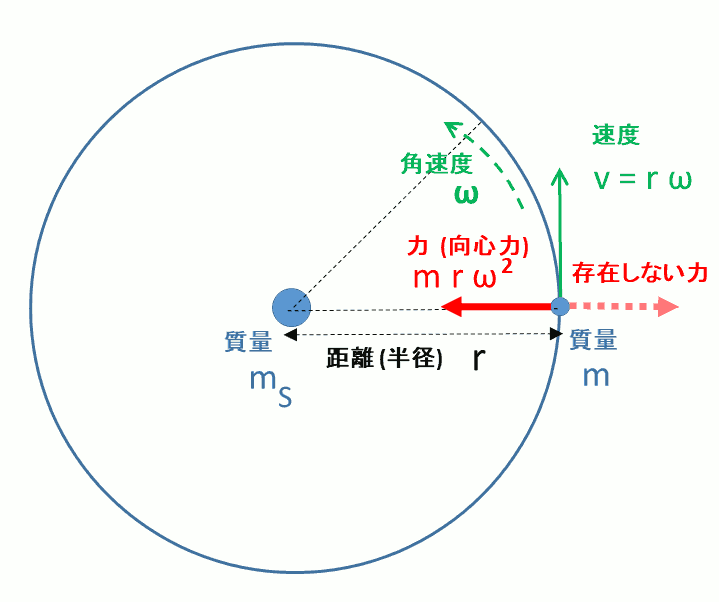

大気の運動のうち、大規模な (水平規模が 数百 km 以上の) 現象を考える。 それにもかかわらず地球の一部分を平面で近似できると仮定する。 摩擦力が無視できない地表から高さ1 kmぐらいまでを はずす。 コリオリの力が弱い赤道から緯度南北10度ぐらいまでを はずす。 この条件のもとで、水平の運動方程式は、 水平の気圧傾度力と、コリオリの力とがつりあって、合力が0であり、 一定の風速の風が定常的にふいている (等速直線運動である) という形で近似できる。 このつりあいを、「地衡風」という。 (海洋でも同様なことがなりたつが、「地衡流」という。)

【わたしは「地衡風」ということばは気圧の分布と風の分布との関係をさすと思っているが、 気圧(の分布)があたえられたときにこの関係からきまる 風 (風速ベクトル) のことを地衡風という人もいる。 なお、単語のくみたてとしては、「平衡」の「衡」の字をふくむので、「地球の自転とつりあった風」のようなものだろう。】

単位質量の空気塊が、(地球に対して) 速さ(速度ベクトルの大きさ) v で動いているときの コリオリの力の大きさは f v と書ける。コリオリの力の向きは速度ベクトルと直角である。 そして、f は地球の自転の角速度と、その場の緯度によって、次のように書ける。

f = 2 Ω sinφ

ただし、Ω [オメガの大文字] は地球の自転の角速度。 近似的に(2 π / 1 日)、もう少し正確には、 ここの1日は「1恒星日」(太陽ではなく宇宙空間に対して地球が同じ方向を向く周期)。 Ωの値は、有効数字2けたで、7.3 × 10-5 rad/s になる。 [rad は ラジアン。角度の単位だが、弧の長さを半径の長さでわったものなので、 無次元と考えてよい。]

φ [ファイ] は緯度。北緯が正、南緯は負。 [物理数学の球座標のφでないことに注意。] たとえば、北緯45度では、sin φ = 0.5 である。

地衡風のつりあいを、ひとまず、風が東西方向にふいているばあいを考える。 u が風速の東西成分 (西風が正)、y が南北方向の座標 (北向きが正)だとする。 南北方向の気圧傾度は Δp/Δy である。 Δp が正のとき気圧傾度力は南むきなので、気圧傾度力は -Δp/Δy である。 (実際の北半球の温帯の対流圏では、Δpが負、気圧傾度力が北向きのことが多い。) また、空気の密度を ρ [ロー] とする。 海面付近の気圧での ρの代表的な値は 1.2 kg/m3である。

地衡風のつりあいは、単位体積の空気塊について、つぎのように書ける。 (南北方向の運動方程式で、 加速度 dv/dt を 0 とし、気圧傾度力を左辺にもってきたものである。)

-(Δp/Δy) = ρ f u

空気の単位質量あたりにすると、つぎのようになる。

-(1/ρ) (Δp/Δy) = f u

これを、u をもとめるように変形すると、つぎのようになる。

u = -(Δp/Δy)/(ρ f)

静水圧のつりあい Δp/Δz = -ρ g を前提として、 p座標を採用すると、 単位質量の空気塊について、地衡風のつりあいはつぎのように書ける。

-g(Δz/Δy) = f u

これを、u をもとめるように変形すると、つぎのようになる。

u = -g(Δz/Δy)/f

【次の図は、上から見た平面図で、北半球、図の上向きが北向き、と想定している。】

(1) 地上天気図で、海面気圧の等圧線が東西にのびる直線で、 北緯30度、北緯35度の気圧がそれぞれ 1020 hPa、1012 hPa だったとする。 水平の気圧傾度力の向きをのべよ。また、その方向の気圧傾度の大きさを計算して SI 単位で答えよ。

ただし、地上の距離は、球とみなした子午線の弧の長さから計算したものを、局所平面近似での距離とみなしてよいとする。 子午線の長さはメートルの構想によってよい。

(2) 上の(1)でもとめた気圧傾度力とコリオリの力がつりあう地衡風の 風向・風速はどうなるか。 ただし、空気の密度は 1.2 kg/m3 としてよい。 コリオリパラメータを計算する際には、緯度を北緯30度としてよい。 また、恒星日と太陽日を同一視する近似をしてよいことにする。 (実際の地表の風は地衡風とだいぶちがうが、参考として地衡風を考えることは多い。)

(3) 北緯30度、北緯35度の 500 hPa 高度がそれぞれ 5500 m、5400 m だったとしたばあい について、(1) に対応する水平の気圧傾度力と、(2) に対応する地衡風の風向・風速をもとめよ。 (対流圏中層の大規模な運動を考えるときは、地衡風は実際の風のよい近似となる。) この場合、空気の密度の数値は必要としない。(なお、1.2 kg/m3 はよい近似でない。)

(佐藤 2019 7.4節) (稲津 5.4節 「台風」 (2)「傾度風平衡」 p. 141-142)

やはり、大規模ではあるが、平面で近似できる状況で おこりうる定常状態を考える。

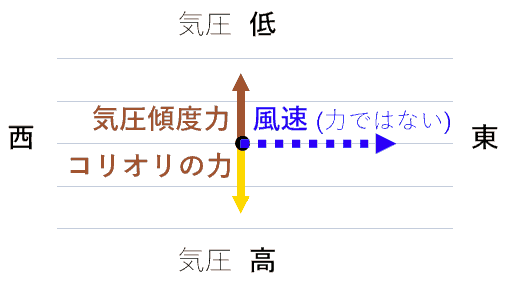

等圧線 (気圧がひとしいところをむすんだ線) あるいは 等高度線 (等圧面の高さがひとしいところをむすんだ線)が 円形である状況を考える。 それは、「低気圧」(水平にみわたして中心の気圧がまわりより低い) であるか、 その反対の「高気圧」であるかのどちらかである。 (「低気圧」ということばには 3次元構造の意味もあるが、ここでは水平2次元構造の意味でつかう。)

空気塊が等圧線にそって等速円運動 (角速度一定の円運動) をする状況を考える。摩擦はないとする。 気圧傾度力とコリオリの力の合力が、円運動の向心力となる。

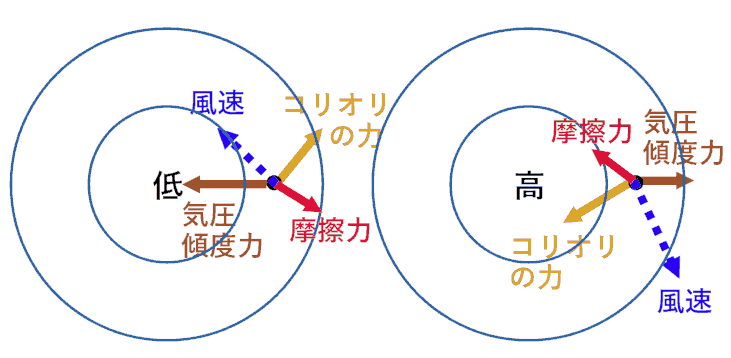

次の模式図は、上から見た平面図で、北半球を想定している。 風速 (青の点線でしめした) は力ではない。 空気塊に働く力は気圧傾度力とコリオリの力である。 2つの力はつりあっておらず、合力が円運動の向心力になる。

佐藤 (2019) 7.4節の説明、 稲津 (2022) の 図5.17 (141ページ)、 小倉 (2016) の 図6.11 (142ページ)は、 (気象学でふつうの地球とともに回転する座標系ではなく) 円運動する空気塊といっしょに回転する座標系でとらえたものになっている。 このとらえかたでは、円運動の「遠心力」があらわれ、 それをふくめた合力はゼロになっている。

このようにして、円軌道の運動が定常的につづく状況を、 力のつりあいとみなして、「傾度風平衡」ということがある。 (「傾度風」という風を論じることはあまりない。) わたしはこの用語は変だと思うが (気圧傾度と風が出てくるつりあいは地衡風をはじめ いくらでもあるので)、 「世の気象学者がつかっている用語」という意味で紹介する。

【傾度風の関係を「平衡」というのは、 「持続しうる定常状態」という意味ならばよいが、 「力のつりあい」という意味ならば、うまくない。 地球とともに回転する座標系でみたとき、これは力のつりあいではなく、 円の中心にむかう 0でない加速度がある。 空気塊とともに回転する座標系でみると、 遠心力をふくめて力がつりあっている形になるが、 これは気象学で標準的な座標のとりかたではない。】

高気圧のまわりの傾度風の関係をつくりうる気圧傾度力には限界がある。 (速度の1乗に比例する項と2乗に比例する項をふくむ2次方程式になり、 実数解のないばあいがある。) 佐藤 (2019) 111ページ 図7-7 とその前後の本文、 稲津 (2022) 142ページ 式 (5.13), (5.14) とその前後の本文、 小倉 (2016) 143ページ 図6.12 とその前後の本文を参照。

地球の自転がきかない (f = 0 である) ばあいにも、 傾度風の関係と同様に、定常的な等速円運動が可能である。 このばあい、気圧傾度力がそのまま円運動の向心力になる。 【流体素分といっしょにまわる座標系でみて、 「気圧傾度力と (円運動の) 遠心力がつりあっている」といういいかたをすることもある。 そこにでてくる遠心力は、地球の自転の遠心力でもなく、実在する力でもないことに注意。】 このような気圧と風の関係を「旋衡風」の関係ということがある。

このような状況は、現象の時間スケールが地球の自転にくらべて短い、 したがって空間スケールも総観規模よりも小さいばあいにおこる。 たとえば、「たつまき」の風は、それが定常的とみなせる時間スケールでとらえたときには、 旋衡風で近似できる。

現実の大気の、地表に近い部分 (高さおよそ 1 km 以下) では、摩擦がある。 摩擦力の向きは、風ベクトルに対して、おおまかには、反対向きである。

しかし、くわしくいうと、反対向きからずれている。 大気の中の摩擦力は、風速、つまり地表面に対する空気塊の速度ではなく、 風速の鉛直勾配、つまり、空気塊とそのちょっと下にある空気塊との速度の差に応じて生じるからだ。 このことは、気象学の入門書のうちでは、島貫 『気象の理』の 8.4節 「地表近くの風」 (102-107ページ) で論じられている。 同様なことは海洋の海面のすぐ下でも起こっていて、流速ベクトルの鉛直分布が らせん状になるので 「エクマン (Ekman) らせん」というキーワードで知られている。 たとえば、保坂『謎解き・海洋と大気の物理』の3-5節「らせん」(136-140ページ)、 花輪 『海洋の物理学』の8.1節「風に対する海洋の応答 --エクマン層の理論」(93-96ページ) などに説明がある。 ただし、これをていねいに計算するには、 地表面付近の乱流に関する情報が必要で、一般的にのべるのがむずかしい。

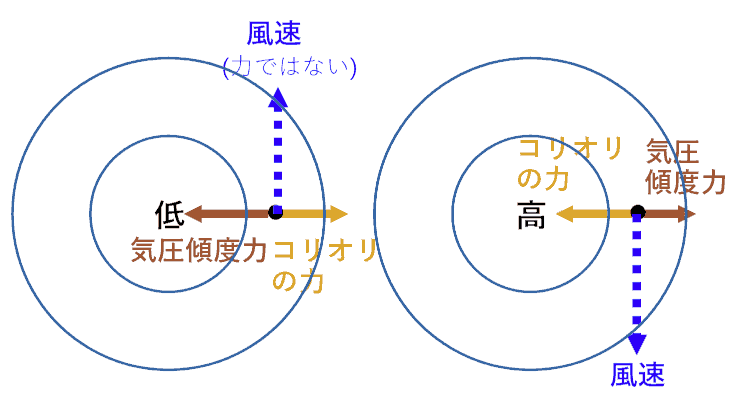

「傾度風」のばあいと同様に等圧線が円形だとすると、 摩擦力があるせいで、風が円運動からずれて、 低気圧ではいくらか中心にむかって吹きこみ、 高気圧ではいくらか外にむかって吹き出す。

つぎの模式図も、上から見た平面図で、北半球を想定している。 風速 (青の点線でしめした) は力ではない。 空気塊にかかる力は、気圧傾度力、コリオリの力、摩擦力の合力である。 等圧線が円形なので気圧傾度力は円の中心に向かっている。 コリオリの力の向きは風速に直角である。 摩擦力の向きは厳密には風速の反対ではないがそれに近い。 合力はかならずしも0ではないが値は小さくなっている。

摩擦があると、運動エネルギーが失われていく。 また、気圧の大きいほうから小さいほうに流れが生じることは、 静水圧のつりあいのもとでは、その上に乗っている空気の質量のちがいを減らすことになり、 気圧傾度をよわめることになる。 しかし、もし気圧傾度を維持する作用がつづいている (有効位置エネルギー [これは説明していない専門用語だが] が供給されている) ならば、 摩擦をふくむ流れの形が定常的につづくことがありうる。

稲津の本の 4.2節「天気図の風」 (3) 「地上付近の風」では、 地表に近い大気を、高さ約 100 m ぐらいまでの「接地境界層」と、 そこから上、高さ約 1 km ぐらいまでの「大気境界層」にわけている。

境界層で重要なのは、 時間スケールを細かくみると 水平方向の風速と鉛直方向の風速に相関があることにより、 水平方向の運動量 (=質量×風速) が鉛直方向にはこばれることである。

(稲津 (1)) 「接地境界層の風」 p. 97-98 では、 (水平) 風速の鉛直分布が高さの対数型になることがしめされている。 これは大まかには、地表からの距離に比例して大きな渦が可能になることで説明できる。

(稲津 (2)) 「大気境界層の風」 p. 99-100 では、 摩擦力が風速と反対向きであり、風速に比例する (比例係数 ε) という近似のもとで、 気圧傾度力、コリオリの力、摩擦力の合力が 0 になるばあいについて、 やや定量的に論じている。

静水圧のつりあいのもとで、等圧線はその上にある空気の質量分布に対応する。

地衡風 (または傾度風) は等圧線に平行であり、 等圧線をよこぎって質量をはこばないので、質量分布は定常になることができる。

地表面付近では摩擦があるので、風は地衡風 (または傾度風) からずれ、 質量分布をならすように空気の質量が移動する。 質量分布 (したがって気圧分布) を持続させるためには、 それを強化するような作用が必要である。

大気 (や 海洋) の力学によって、 気圧と風との関係が地衡風から離れていると、 それを地衡風にちかづける はたらき がある。 (その結果、地衡風に近い状態が見られることが多くなっている。)

そのはたらきは、コリオリ パラメータ f = 2 Ω sin φ が大きいほど大きい。 したがって、低緯度では、地衡風から離れた状態がわりあい見られやすい。

また、中高緯度では、 どちらかといえば気圧と質量の分布がたもたれて、風がそれにあうように調節される。 低緯度では、どちらかというと風の分布がたもたれて、気圧と質量がそれにあうように調節される。 それで、中高緯度の大規模な天気をみるときはまず気圧 (上空では等圧面高度) の分布を見る。 低緯度の大規模な天気をみるときはまず風の分布をみる。

赤道付近では、コリオリ パラメータが小さいので、 そこの中小規模の現象には、地球の自転はあまりきかない。

しかし、赤道付近を中心とする大規模 (水平スケール 千 km 以上) の現象には、 コリオリ パラメータの緯度によるちがい (とくに、赤道の北と南とで符号が逆になること) がきいて、] 赤道地帯特有の力学的波動 (総称として「赤道波」といわれる) がおこる。 【たとえば、「エルニーニョ現象」がおこるしくみの中では、 海洋と大気のそれぞれの赤道波が重要なはたらきをしている。】

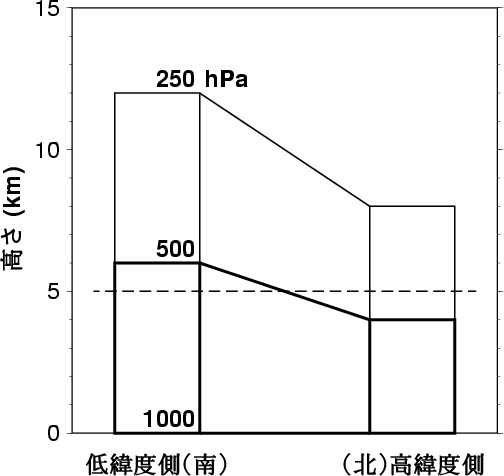

(この図は、佐藤 (2019) の 図 8-1 (p. 122) と、例としていれた数値はちがうが、同じ概念をあらわしている。)

地表面のすぐ上では、図の左右 (一般的には水平のどこかの方向だが、 典型として南北を想定したばあいを書きこんでいる) で、気圧の差はないとする。 【現実には、地表に近い大気では摩擦がはたらくので、等圧線をよこぎった空気の質量の移動がおき、 (上空にくらべれば) 大きな気圧差を維持することができない。】 そして、静水圧のつりあいによって、左右で、地表の上の大気全層の気柱の (地表面の単位面積あたりの) 質量は ひとしい。 また、左右で、同じ 2つの等圧面 (たとえば 1000 hPa と 500 hPa) で はさまれた層の (地表面の単位面積あたりの) 質量はひとしい。

図の左 (低緯度を想定している) のほうが温度が高いとする。 すると、大気の状態方程式 (理想気体としてよい) からわかるように、 同じ2つの等圧面ではさまれた層の体積も、 したがって、(それを水平面の単位面積あたりにした) 層の厚さ (thickness、高さの差) も、左のほうが大きい。

したがって、上空では、左のほうが等圧面高度が高い。 同じ高さでくらべれば、左のほうが気圧が高い。 気圧傾度力は左から右にはたらく。

気圧傾度力とコリオリの力がつりあって地衡風になっているとすれば、 風向は紙面に垂直である。 図の左が低緯度、右が高緯度だとすれば、地衡風は、西風 (東向きの流れ)である。 対流圏のうちの上層・下層とも、低緯度のほうが気温が高いならば、 対流圏では、上にいくほど西風が強くなっている。

(佐藤 2019 8.1節 p. 121-122) (稲津 2022 4.3節「上空の風」 (2)「温度風の関係」 p. 104-106)

近似として 地衡風のつりあいがなりたっているので、 風速の東西成分は、気圧の南北勾配に比例している。 p座標でいえば、風速の東西成分は、等圧面高度 z の南北勾配に比例している。

u = -g (∂z/∂y) / f

静水圧のつりあい (p座標での表現)

g ∂z/∂p = -(1/ρ)

大気の状態方程式 (理想気体とみてよい)

p = ρ Rair T

くみあわせると (計算過程を省略したが)、風速の東西成分の鉛直勾配は、温度の南北勾配に、比例している。

∂u/∂p = - Rair/(f p) ∂T/∂y

ここまでは「東西」「南北」を限定してのべたが、 これは一般に、風速の水平のひとつの方向の成分の鉛直勾配と、温度のそれと直角な水平方向の勾配との 関係である。 この関係を「温度風の関係」とよぶ。

みちびきかたは、たとえば、つぎを参照。

わたしの用語では、「温度風の関係」は「温度と風との関係」であって、「温度風」という風がふいているわけではない。

しかし、高層天気図をつかって、定量的な議論をしようとする人たちが、 「温度風」という風のベクトルをかくことがある。 それは、上下の2つの気圧面でそれぞれもとめられた地衡風のベクトルの差である。 それは、2つの気圧面にはさまれた層の温度の水平勾配 (水平2次元ベクトルの大きさ)に比例する。 温度風の方向は、層の平均の等温線に平行になる (小倉 『一般気象学』 6.4節 146ページ)。

(佐藤 2019 補講C (第7講のあと) p. 115-120)

角運動量 L は、 物体の位置ベクトル r = (x, y, z)、 運動量ベクトル p = (m u, m v, m w) とすれば、 両者の「外積」 r × p である。 角運動量は本来、3次元のベクトルのような量 (専門用語で「軸性ベクトル」に分類される)である。 大きさと方向をもつ量である。 直交直線座標をつかえば、x軸まわりの成分、y軸まわりの成分、z軸まわりの成分の3成分からなる。

質点の円運動のばあいにかぎると、 角運動量としては円運動がおこる平面に垂直な軸のまわりの成分だけを考えればよい。 「角運動量(L) = 円の半径(r) × 質量(m) × 円の接線方向の速度(v)」である。 (ここでの「×」は、外積ではなく、数値のかけざん。)

ここで、「円の接線方向の速度(v) = 角速度(ω) × 円の半径(r)」、 ただし、この角速度は角度の単位をラジアンとしたもので、 「角速度(ω) = 2 π / 周期(T)」である。 【同じωの字をつかっているが、鉛直p速度とはまったく別の量である。】

式変形すると 「角運動量(L) = 質量(m) × 円の半径(r)2 × 角速度(ω) = 2 π × 質量(m) × 円の半径(r)2 / 周期(T)」【2乗に注意】となる。

角運動量保存を直観的にとらえやすい現象として、フィギュアスケートのスピン(spin)がある。 腕をちぢめると (円の半径を小さくすると)、回転周期は短くなる。

稲津 (2022) の本では、5.1節 (1) 「渦度」での「惑星渦度」と「相対渦度」の話題と、 (2) 「渦位」の話題が、この角運動量保存の応用ともいえる関係にある。

大気の運動を知る問題を、「方程式をとく」形に定式化するときは、 連立方程式のような形でかんがえる必要がある。

方程式系 (連立される方程式の組) で、 式の個数と未知数の個数が対応していることが重要。

実際の計算では水蒸気に関する式がくわわるが、 ここではひとまず1成分近似で、方程式系の構成をしめす。)

静水圧近似、p座標のもとでは、u, v, T, ps についての時間微分をふくむ連立微分方程式となる。

現実的な問題は、微分積分でとく (「解析解を得る」) ことはできない。 しかし、数値計算で近似解を得ることはできる。