自然観を考えるうえで、物質が循環しているという観点は重要だと思う。 わたしは本業で全地球規模の水循環をたびたび話題にしてきたので、 それを例にして、物質循環についての自然観の変遷を話題にしようと思った。

水循環に関する知見の発達については、 ビスワス (1970 / 日本語版 1979) と 三隅 (2017) の本を知っていた。 ただし、ビスワスさんは水文学者ともいえるがどちらかといえば水資源工学者であり、 三隅さんは気象学者だ。 その著書は、対象分野の自然科学者のたちばで専門分野の知識の発達をふりかえるものだ。 過去の人たちの考えをなるべく正確につかみ的確に論評する態度の科学史を見るべきだと 思ったのだが、これまでに適切なものを見つけることができなかった。 わたしのさがしかたがうまくないこともあるだろうが、実際に科学史的研究がすくないのだろうとも思う。 今回の題材は、科学史としてはあやしいかもしれないと思って聞いてほしい。

また、物質循環を考えることは、「輪廻」(りんね) の思想といくらか関係があると思う。 そのことにもいくらかふれてみたい。 ただし、わたしは仏教その他の輪廻の思想について専門知識はないので、 しろうと談義になってしまうことをおことわりしておきたい。

「先近代」は、近代科学がはじまるまえの時代をさす。

[海水、陸上の水分] → 蒸発 → [大気中の水蒸気] → 雲 → 降水 → [海水、陸上の水分]

降水 → [土壌水分など] → 河川流出 → [海水] → 蒸発 → [海上の水蒸気] → 正味で海上から陸上への水蒸気移流 → [陸上の水蒸気] → ...

質量保存の法則

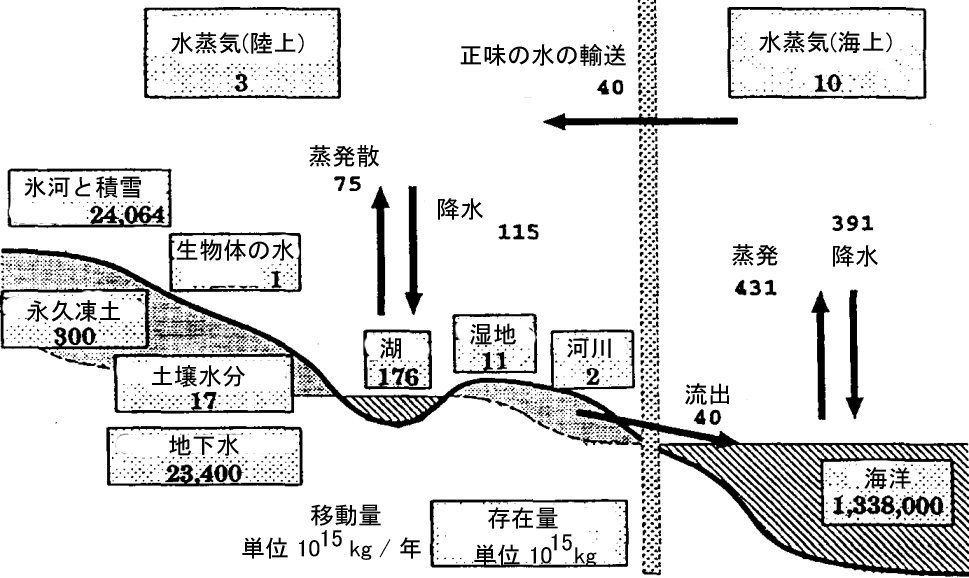

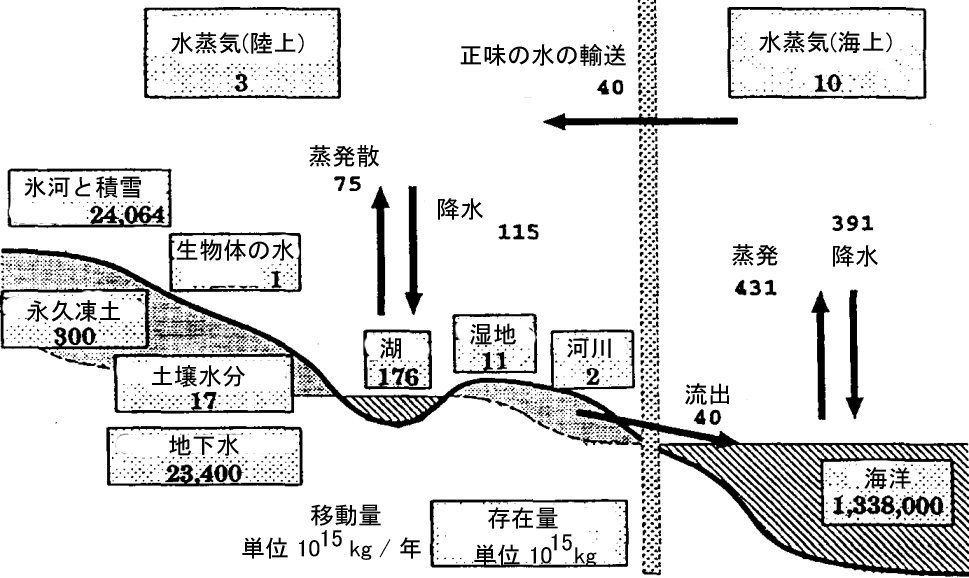

最大の部分は海洋 (1021 kgのけた)、それにつぐのは 氷河 (とくに、南極とグリーンランドの氷床) と、地下水 (1019 kg のけた)である。 それから、凍土と、湖 (1017 kg のけた) がある。

大気中の水蒸気は、1016 kg のけたであり、河川・湿地・土壌水分とならんで、地球上の水の質量のたまりのうちでは、小さな部分である。 (しかし、水の質量の流れにとっては、重要な部分である。それについては、あとで見ていく。)

地球の表面積あたりの大気の質量は、約 10000 kg/m2。 液体の水に置きかえると、約 10 m の水柱にあたる。

大気中にふくまれる水蒸気の量は、場所によってさまざまである。 (大きな傾向としては、温度が低いほどすくない。)

鉛直方向については積算し、水平方向については世界平均すると、 地球の表面積あたりの水蒸気の質量は、約 25 kg/m2、 液体の水に置きかえると、約 25 mm である。

文化圏ごとにちがっていた可能性があるが、わたしはおいかけきれていない。

古代ギリシャのアリストテレス Aristotelēs (紀元前 384-紀元前 322年) は、 (天界の元素を別として) 物質は四元素からなると考えていたが、 元素が他の元素にかわることはありうると考えていた。 そこで、高いところで熱を失い凝縮した空気が水へと変化して雨になると考えた。 また、水が蒸発して空気になると考えた。

川の起源については、雨が土に浸透してそこから水が出てくることと、 地下で空気が凝集して水になることを並列であげていた。 (ビスワスの本の第3章 93ページでは 3項目あげているのだが、 わたしには第3のものがよくわからないのでここでは省略した。)

時代背景

西洋の近世 (初期近代) には、川の水はおもに海の水が地中をとおって川の上流に行くことで補充されるという考えと、 おもに雨によるという考えが対立したが、なかなか決着がつかなかった。 たとえば、レオナルド ダ ヴィンチ (Leonardo da Vinci、1452-1519) のノートには 両方の考えが見られる (ビスワス 第8章 171-176ページ)。

ドイツ出身のイエズス会士 アタナシウス キルヒャー (Athanasius Kircher, 1602-1680、 ビスワスの本の日本語版では「キルハー」となっている) の考え。 (ビスワス 9章、三隅 1章 32-35ページ)。

水蒸気は空気とは区別される。水が蒸発して水蒸気となり、水蒸気が凝結して雨そのほかの水になる、と考えた。 この点では、現代の科学的知見と同様になった。

川の水は、(雨水がふくまれることは否定しないが、基本的には) 地下の深いところで水が加熱されて水蒸気になり、 浅いところで水蒸気が凝結してそれが出てくる、と考えた。 これは、アリストテレスの考えのうち雨でないほうとだいたい同じだが、 「蒸留」のようなことが起こっている (それで海水の塩分が川の水にふくまれないことが説明できる) と考えた点が 中世後期の錬金術の発達を背景とした発想だと思う。 旧約聖書の『コヘレトのことば』 (かつては『伝道の書』とよばれた) の 「川はみな海に注ぐが海は満ちることなく、どの川も、繰り返しその道程を流れる」の すなおな解釈も、水が地下をとおって川の上流にもどることをさすと考えられた。 【わたしからみると、川は一方向の流れをくりかえし、 水は別の形 (大気中の水蒸気の流れ) で川の上流にもどるのでも、 聖書のその語句と合っていると言えると思うのだが。】

時代背景

イタリアの、(トリチェリとならんで) ガリレオの弟子といえる、ベネデット カステリ (Benedetto Castelli, 1578-1643) が、川のような水路を流れる水について、 流量、流速、断面積の関係を明確にした。 この関係は「連続性の原理」とよばれることがあるが、 (相変化や化学変化などを考えず液体の流れだけに注目したときの) 質量保存の法則の適用例ともいえる。 (ビスワス 9章)。

インドで、紀元前4世紀、カウティルヤ (Kautilya) が雨量計を設置した。 また、農業に必要な雨量をのべた。(雨量の観測値はのこっていない。) (ビスワス 4章)。

パレスチナで、紀元後1世紀に雨量が観測された (ビスワス 5章)。

中国では、南宋の 秦 九韶 が 1247 年に出した 『数書九章』に雨量計の話題が出てくる。 (ビスワス 7章)。

朝鮮 (李氏朝鮮) では1441年から1907年まで雨量が観測された。(ビスワス 7章)。 1777-1907年の観測値の記録が残っている。

カステリは 1639年にガリレオあての手紙で雨量計をつかったことをのべている。 ただし、このときヨーロッパで最初に雨量計がつかわれたのではないらしい。 ヘルマンという人が 1901年または1908年に、 17世紀はじめにトスカナのフェルディナンド2世がフィレンツェで雨量計をつかわせたとのべている。 カステリは雨量の観測を継続したようすはない。(ビスワス 11章)。

イギリスの Royal Society (「王立協会」あるいは「王立学会」、ビスワスの本の日本語版では「王立学士院」) で活動していた クリストファー レン (Christopher Wren、1632-1723) と ロバート フック (Robert Hooke, 1635-1703) が、転倒ます式の自記雨量計をつくった。 フックは自記型でない雨量計もつくり、1週間ごとの雨量を1年以上にわたって観測した。 (ビスワス 11章)。

フランスのピエール ペロー (Pierre Perrault, 1608ごろ-1680) は、 セーヌ川の上流の集水域の降水量と流出量を比較した。 降水量は流出量の約6倍だった。 (なお、ペローは雨水の浸透は例外的なことと考えていた)。

フランスのエドム マリオット (Edme Mariotte, 1620ごろ-1684、 ボイルの法則をボイルよりもあとだが示した人としても知られている) は、 (セーヌ川のパリの集水域内にある) ディジョンの年降水量を観測し、 流域面積をかけて、パリでのセーヌ川の流量と比較した。 また、水中にもぐるフロートをつかって流量を測定した。 そして、降雨の浸透で泉を涵養できること、 また、地中の丸天井室での凝結では流量を説明できないことを論じた。 (ビスワス 10章、三隅 1章 36-42ページ)。

イギリスの Royal Society で活動した エドモンド ハリー (Edmond Halley, 1656-1742, 「ハレー彗星」のハレー、おもに天文学で知られるが多才な人) が、 蒸発についての実験をした。 蒸発に関心をもったきっかけは天文観測のレンズがくもったり紙がぬれたことだったというが、 解決しようとした問いは、海の水の量がほぼ定常的にたもたれるしくみだった。 陸上のある流域の蒸発量の試算をして、河川流出量よりも大きいことをしめした。 水文学的循環を考え、川のおもな起源は雨だとした。 (ただし、泉の起源は、山の尾根で凝縮がおこるとした。) (ビスワス 11章、三隅 1章 42-47ページ)。

イギリスのジョン ドルトン (John Dalton, 1766-1844、原子論で知られる) は、 蒸発についての実験と理論研究をした。 真空中 (実際はごく希薄な気体中) でも蒸発が起こるので 蒸発は「水が空気に溶解すること」ではないと論じ、 気相の蒸気圧と、液体表面の飽和蒸気圧との差に比例しておこることを示した。 (ビスワス 12章、三隅 7章 236-246ページ)。

なお、ドルトンは気象への関心が強く、亡くなるまで個人で気象観測を続けた (三隅 7章 234-236ページ)。

「輪廻」の思想は世界のあちこちの文化圏にあると思うが、 とくにインド文明圏とその影響をうけたところで明確である。

「輪廻」は、おおまかにいって、 死ぬことがある生物個体が、死んだあと、 別の生物個体に生まれかわるというようなことをさす (と思う)。

「輪廻」をゆるく考えて、 ある生物個体を構成していた物質が、のちには別の生物個体にふくまれる、 ということならば、物質循環そのものであり、 現代の科学的知見とよくあっている。

科学の話題として、あなたのからだに、 過去のある有名人のからだにふくまれていた原子がふくまれる確率は、 (おおかたの人の直観的予想よりも) 大きい、という話がでてくることがある。 この確率のみつもりは、環境中の物質がどのくらい速くまざるかに依存するので、 あまりたしかなものにはなりそうもないのだが。

他方、「輪廻」が、自己同一性をたもちながら生まれかわることをさすならば、 それは、現代の科学的知見からみちびかれることではない。

仏教の輪廻思想では、生まれかわりは人から人とはかぎらず、 他の生物のこともある。 また、「この世」(人間界) のうちとはかぎらず、地獄かもしれないし、 「天上界」(漢訳仏典用語の「天」つまり神々の世界であって、仏の世界ではない) かもしれない。

そして、輪廻からぬけだす (「解脱する」) ことがのぞましいとされる。 解脱した存在が「仏」である。 仏どうしは同一になってしまうのか、多数の個性をもった仏がいるのかは、 説がわかれるところだと思う。

このような輪廻の思想は、直接には自然科学的な世界観にはつながらない。 しかし、背景に輪廻の思想をもつ文化のほうが、そうでない文化よりも、 物質循環の考えになじみやすいかもしれないと思う。

【なお、輪廻の概念は、比喩として、自然科学の概念につかわれることがある。 その一例である「地形の輪廻」[注]は、いまでも地理の教材には出てくることがあるが、 現役の学術的概念ではなくなった。 地形はかわりつづけるのだが、それを「生まれかわる」ことにたとえるのは あまりうまくないのだと思う。】

話はかわって、東洋文明圏 (中国) の「風水」は水循環と関係あるだろうか、と思った。 じゅうぶん調査できていないが、これまで気づいた範囲では、 風水は水の空間的配置にはかかわり、水が流れていることが重要なばあいもあるかもしれないが、 水循環との明確な関係はないようだ。