「宇宙 (空間) は有限か、無限か。有限ならば端があるのか。空間の座標軸は直線か、曲がっているのか。」 という主題を論じようと思ったのだが、この主題については、 現在の科学的知見による答えはまとまっていないし、 過去の人びとがどう考えてきたのかの情報も、あまり見つからない。 多くの人びとは、宇宙全体にはあまり関心がなく、 宇宙のうち自分がいる部分に関心があるからだろう。

宇宙の一部分を「世界」としてあつかうならば、 「世界」にはその外側とのやりとりがありうる。 このような「世界」を論じるにはさまざまな観点がありうるが、 わたしは、前回に「時間の向き」に関連してのべた熱力学第二法則に思いあたる。 そこで今回は、宇宙全体のひろがりの話を簡単にしたあと、 (いわば我田引水だが) 宇宙の一部分を熱力学的な観点でみることを論じることにする。

[前回のページ] に書いたことは、くりかえしたものもあるが、省略したものもあるので、前回のページも見てほしい。

大地平面説 または 地球中心説 (天動説) で、 恒星が天球にはりついていると考えられていたときには、 その天球が宇宙の「はて」であり、そこまでが宇宙の全体である、 と考える人が、おそらく多数だっただろう。 天球は地球よりは大きいが、けたちがいに大きいとは考えられていなかったようだ。

【天球の外側をのぞき見る人をえがいた漫画があるが、 おそらく、コペルニクス以後の発想をもつ人が、 むかしの人の考えの欠点を指摘する態度でかいたものだろうと思う。】

コペルニクスの考えにしたがえば、惑星の軌道の大きさの相対値 (たとえば、各惑星の太陽からの距離は、地球の太陽からの距離のなん倍か) がわかる。 ケプラーの理論によってそれが精密になった。 太陽系は地球よりずっと大きい空間にひろがっている。 (ただし、その大部分は天体の存在しないからっぽの空間である。 そこにエーテルというとても希薄な物質があるとする考えが、 相対性理論がたしかだとみとめられるまで、有力だったが。) また、恒星は惑星の軌道よりずっと遠くにある。 (恒星は天球にはりついていると考えることもできる。 そうだとしても、天球の半径は地球の軌道半径のすくなくとも約百倍以上である。)

太陽系のひとくみの天体間のある時刻の距離がわかれば、 相対値で得られていた各惑星の軌道に寸法がはいり、 各惑星の軌道半径の長さとしての値がわかる。 1672年に、地球上で離れた2点から同時刻に火星を観測して、 三角測量の原理で火星までの距離を知ることができた。 フランスのリシェ (Richer) が南アメリカのギアナのカイエンヌで、 カッシーニ (Cassini) がパリで観測した。 同じ年に、イギリスのグリニッジ天文台のフラムスティード (Framsteed) たちによる 観測もおこなわれた。 これで、地球の公転軌道半径 (地球の太陽からの距離) もわかった。 (現在の知見よりもやや小さいが、同じけたの値である。) (西條 2011 第3章 1-4節 71-72ページ)。

これはニュートンと同じ時代である。 この時代の自然科学の発達については 『タペストリー』176ページ 「17・18世紀のヨーロッパ文化 (1)」[2] 「科学革命の時代」。 時代背景は、同 170-171ページ 「近世ヨーロッパの主導権争いと植民地戦争」。

ニュートン力学の空間はユークリッド幾何がなりたつ3次元空間である。 宇宙は、無限にひろがっているか、あるいは、どこかに端があるはずだ。

宇宙空間が無限で、そこに星が一様に分布しているならば、空全体があかるく見えるはずだ。 しかし実際には星の間の空間は暗い。 オルバース (Olbers 1758-1840) のパラドックスとして知られる。 しかしもっとまえから知られていた。ケプラーが指摘していたらしい。

しかし、光の速さが有限である、 各恒星の寿命が有限である、宇宙がはじまってからの時間が有限である、とすれば、 (宇宙の空間は無限としたままでも) 空の暗さは説明がつく。

光の速さがわかったのもニュートンの同時代である。 1676年にデンマークのレーマー (Rømer) が、 木星の衛星イオが木星に隠れる周期の変化と木星までの距離から光速を計算できる観測をした。 レーマーの観測をもとにオランダのホイヘンス (Huygens) が出した光の速さの数値は 2.1 × 108 m/s にあたる。(現在の知見による値は 3.0 × 108 m/s。) 【[2022-10-19 補足] 西條 (2012) の本を、授業後の10月14日に確認したところ、 この件は、その第3章 1-2節、33-34ページに出てくる。 ただし、そこでは単純にレーマーが光の速さを求めたという記述になっている。 レーマーの観測をもとにホイヘンスが計算したという記述は、 Wikipedia日本語版「オーレ・レーマー」の項 (2022年10月12日 閲覧) によるもので、 たぶん科学史上の事実と思われるが、わたしはまだ他の文献で見ていない。】

多くの恒星は相互の配置を変えずに天球とともにまわっているように見えるが、 いくつかの星の位置は、天球に対して 1年周期の変化をしめす。 これは、地球の公転によって地球の位置が変わるので、 比較的近い星の見える方向が変わって見えるのだと解釈される。 この見かけの位置の変化が「年周視差」である。

1838年に、ある恒星の年周視差が測定され、太陽系からその恒星までの距離がわかった。

太陽系の外の恒星で、年周視差がいちばん大きいのはケンタウルス座α星で、 年周視差は 0.76秒角、太陽系からの距離は 1.3 パーセク、4.3 光年である。

1989年にうちあげられたヒッパルコス衛星によって、150パーセクまでの距離の 多数の恒星の年周視差が測定された。 また、2003年に観測を開始した電波干渉計 VERA は 電波を出す天体の位置を 10マイクロ秒角(3億6千万分の1度)の精度で測定でき、 ある天体までの距離を17250光年と報告した。 (国立天文台 VERA 「天体の距離を測る」https://www.miz.nao.ac.jp/veraserver/outline/vera2.html )

ヒッパルコス衛星より前には、年周視差によって距離がわかるのは、 数十光年までだった。 しかし、大部分の星 (「主系列星」) には、 光度 (単位時間あたりに出す電磁波のエネルギー) と、 スペクトル型 (大まかには、色) との間に一定の関係があることがわかったので、 見かけの明るさとスペクトル型から距離を推定することができた 【『地学図説』宇宙の章6節 [2]「恒星の距離」】。 また、距離がわかった変光星の変光周期 (時間) と 光度との関係をもとに、 変光星の変光周期から、その変光星までの距離、さらにはそれをふくむ星団や銀河の距離が推定された。 【『地学図説』宇宙の章9節 [2]「脈動変光星」の「周期-光度関係」】。

天体からの光を波長別にわけてみる「スペクトル」をこまかく見ると、 原子の固有振動による吸収線が見られる。 ところが、その吸収線の波長が、実験室で得られる値からいくらかずれている。 波長が長いほうにずれていることが多いので、「赤方遷移」といわれた。 これは光のドップラー効果で、星がわれわれから遠ざかっていることで説明できる。

遠い天体ほど速くわれわれから遠ざかっている。 これをベルギーのルメートル (Le Maître) が 1927年に、 アメリカのハッブル (Hubble) が 1929年に、「宇宙は膨張している」と解釈した。 (すでに、われわれのいるところが宇宙の中心だとは考えなくなっている。)

宇宙を構成する銀河や天体が膨張するわけではない。 宇宙は風船の模様のように膨張するのではなく、アリをのせた風船のように膨張する。

これはいまもよくわかっていない。 相対論によって、宇宙の4次元時空の性質は、ユークリッド幾何からずれているので、 3次元空間としての宇宙空間は、端がなくて有限、ということもありうる。 (2次元空間が、平面ならば、無限か、端があるかのどちらかだが、 球面ならば、端がなくて有限である。 これと同様なことが 3次元空間についても考えられる。)

相対論によって、光よりも速く情報を伝える手段はないので、 われわれが知ることができる宇宙の時空間は、時間軸のまわりの円錐の内側の領域にかぎられる。 宇宙に時間の始まりがあるのならば、われわれの知ることのできる宇宙の空間は有限である。 宇宙の始まりが 137 億年前ならば、 宇宙膨張を考えなければ、われわれの知ることのできる宇宙のひろがりは、137億光年である。 しかし、宇宙が膨張しているので、われわれの知ることのできる宇宙の現在のひろがりは、464億光年 と計算されている (戸谷 2018 第1章 23ページ)。

熱力学第1法則 (エネルギー保存) は 1840-50年代、 熱力学第2法則 (エントロピー増大) は 1850-60年代に認識された。 【「エネルギー保存の法則の発見」は 『タペストリー』 212ページ「19世紀の欧米文化」の「科学技術」のところにも出てくる。】

その背景には「産業革命」、つまり 動力機械の利用 とくに 蒸気機関の利用 の拡大があった。 『タペストリー』 180-181ページ「産業革命 (1)」 とくに [3] 「動力革命」、 218-219ページ「広がる産業革命と経済発展」など。

熱力学第2法則をすなおに宇宙全体に適用すると、 宇宙全体が (温度、密度、濃度などの) 均一化 にむかっていると推論される。 そのいきつくところは静寂の世界だろう。それは「熱的死」と表現され、 19世紀末の西洋文明圏では人間社会の将来についての悲観の一環になったようだ。 【インド文明圏ならば「涅槃」「輪廻からの解脱」にむすびつけて、のぞましいことと思われたかもしれないが、 そういう言説があったかどうかは未確認。】

いまの科学的知見でも、宇宙全体のエントロピーがふえていることはたしからしい。

しかし、天体の規模で考えると、重力による物体の運動が質量分布を集中させるので、 宇宙は均一化にむかわない。また、(現在は) 宇宙が膨張しているので、宇宙の空間の体積あたりのエントロピーはふえていないだろう。 したがって、(つぎに論じるような) 宇宙の部分である系 (たとえば、それぞれの恒星) は、宇宙空間にエントロピーを捨てつづけることができるだろう。 【この部分の理屈の根拠は杉本大一郎氏の著作の議論による。

われわれは、宇宙全体のことを考えることはすくない。 「われわれのいる世界」は、宇宙全体でなく、その部分であってもよい。

宇宙が階層構造をなしていて、 ある階層の部分が自律的な変化をしているのならば、 その部分を「世界」と考えることができる。 ただしその「世界」は「世界」の外と、物質、エネルギー、情報をやりとりする可能性がある。

階層間で、時間・空間規模がちがう。 ある階層からみて、 それより長い時間スケールをもつ階層は、時間とともに変化しない (=定常的な) 外部境界とみなせる。 それより短い時間スケールをもつ階層の影響は、おそらく多数のできごとをあわせた集団的効果としてきいてくるだろう。 (ただし、集団的効果は、個別の効果の単純な平均とはかぎらない。 この問題はややこしいが、気象のばあいについて、 [「渦(eddy)輸送」: 「積の平均」と「平均の積」の違い] のページでのべた。)

「システム (system、系)」ということばは、とても多様な意味につかわれている。 ここではひとまず、熱力学の用語としての「系」を考える。 これを定義するのもむずかしいが、 ひとまず重要なことは、系内と系外の境界を明確にしていることだ。

質量保存 [注1] の法則 (古くから意識されていたが、18世紀に定式化された。 代表をあげるとすれば ラヴォアジエ Lavoisier [注2] の 1774年の著作) と エネルギー保存の法則 = 熱力学第1法則 (1840-50年代に定式化された) は、 まず、系の境界をよこぎる物質やエネルギーの出入りがない系 (ここでは「孤立した系」とよぶことにする) について定式化された。 孤立した系では、時間とともに、系のもつ質量も、系のもつエネルギーも、変化しない。

熱力学の第2法則は、孤立した系では、 系のもつエントロピーは減ることがない (特殊なばあいとして一定でありうるが、ふつうは ふえる) と表現できる。 なお、宇宙全体も、孤立した系とみなすことができる。「熱的死」はその考えの延長にある。

宇宙の部分を系として考えるならば、系の境界をよこぎって物質やエネルギーが出入りすることも 考えにいれる必要がある。 「系」を、ここでは箱のようなものと考えよう。 この図を、3次元の直方体の箱の見取り図だと思ってほしい。

この箱の中の質量やエネルギーの「たまり」 X と、 箱の壁 (であるかのように仮想された境界) をよこぎる質量やエネルギーの「流れ」 F を考える。 流れが継続していることを想定するので、 流れの量は単位時間あたりに動く質量またはエネルギーとしてあつかう。 時間を t とする。d( )/dt は時間による微分である。 つぎの「X」を、「質量」「エネルギー」とそれぞれ読みかえてみてほしい。

「開いた系 (開放系)」「閉じた系 (閉鎖系)」という表現があるが、 その意味は、現代の科学者のあいだで、統一されておらず、 エネルギーの出入りはあるが物質の出入りはない系を、 「閉じた系」とよぶ人と、「開いた系」にふくめる人がいる。 わたしは「閉じた系」という表現をさけることにする。 (なお、物質の出入りがあればエネルギーの出入りはかならずある。)

「たまり」と「流れ」で考えると、熱力学第2法則はつぎのようになる。

宇宙全体のエントロピーがふえているとしても、 その部分である系のエントロピーはふえず、(準) 定常であることもありうる。 それには、系の境界をとおしてエントロピーの出入りがあり、 系内で発生すると同じだけのエントロピーが、(正味で) 系外に排出されていればよい。

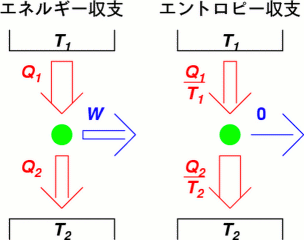

蒸気機関のような熱機関の、運転サイクルについて時間平均した、熱と仕事の流れを考える。 高温側 (温度 T1) から単位時間あたりの熱 Q1 が流入し、 低温側 (温度 T2) から単位時間あたりの熱 Q2 が流出するとともに、 単位時間あたりの仕事 W (電力と考えてもよい) がとりだされる。

仕事はエントロピーをともなわない。 熱は、熱 わる 温度 だけのエントロピーをともなう。 したがって、単位時間あたりのエントロピーの流れは、右の図のようになる。 機関の運転が定常的につづくためには、 エントロピーの流出が、エントロピーの流入よりも大きくなければならない。

生物は、熱力学的平衡から離れた状態をたもっている。 生物には、それをたもつしくみがあるはずだ。

(アリストテレスが、地上の物体がむかう自然な方向として、 無生物については摩擦や腐敗などの「劣化」を考えたが、 生物については成長を考えたのも、これとにた特徴をつかんでいたといえるだろう。)

(ここでは、生物の成長、世代交代、繁殖、遺伝などの問題はたなあげし、維持だけを考える。 つぎのシュレーディンガーの本は遺伝にもふれていて、むしろ、遺伝子は高分子であることを予言したものとして有名なのだが。)

シュレーディンガー (Schrödinger) は 1944年に出た本 (もとは講演) で、 生物には、エントロピーが運び出されるしくみがあるので、 エントロピーが低い状態をたもつことができるのだ、と論じた。 (ただし、「負のエントロピーを取り入れる」という表現をしたので誤解をまねいた。 エントロピーは負にならない量である。 「正味のエントロピー流入量が負である」というべきだった。) 動物についていえば、それが食べる物のほうが、出す物よりも、 化学用語でいう自由エネルギーが大きい。つまり、(温度はほぼ同じなので) エントロピーが小さい。 それによって、正味のエントロピー流入が負になっている。

福岡伸一氏が本の題名でつかっている「動的平衡」も、たぶんこれと同じことをさしているのだと思う。 ただし、わたしは、『生命とは何か』 の訳者の鎮目恭夫氏による文庫版あとがきで、 福岡氏がシュレーディンガーの論旨を誤解していると書いていたので、 福岡氏の本を読む意欲をなくしたままであり、福岡氏の主張のよしあしを評価することができない。 また、わたしは、熱力学が出てくる文脈では「平衡」ということばを熱力学用語としてつかいたいので、 何かの出入りがつりあっていることや、エントロピーの発生と正味の流出がつりあっていることを、 「平衡」とよびたくない。

地球の大気・海洋・雪氷・陸面をあわせて「系」と考えることができる。 1970年代後半から、これを「気候システム」と呼ぶことがしだいにふえてきた。

【「陸面」に、陸のどのくらいの深さまでふくめるかはむずかしい。 正確ではないが、陸上の水 (湖沼、河川、土壌水分など) と土壌はふくめるが、 岩石はふくまない、というイメージでとらえておいてほしい。】

気候システムは、近似的には、物質の出入りがない系である。 エネルギーの出入りは「大気上端」に入射する太陽放射 (可視光を主とする電磁波) のうち気候システムが吸収するぶんと、 気候システム自体が宇宙にむかって出す地球放射 (赤外線を主とする電磁波) でなりたっている。 システムの下端にはエネルギーの出入り (いわゆる「地熱」) があるが、 上端の出入りにくらべると定量的に小さいので、省略できるだろう。

気候システムは、近似的には、一定の温度をたもっているので、 エネルギーのたまりは、近似的に一定と考えられる。 したがって、エネルギーの収入と支出がつりあっている、正味のエネルギー収入が 0 であると考えられる。

しかし、太陽放射は 約 6000 K の黒体放射に近いものであり、 地球放射は 約 200~300 K (代表温度 254 K) の黒体放射に近いものである。 入射して吸収される太陽放射にともなうエントロピーの流れにくらべて、 出ていく地球放射にともなうエントロピーの流れのほうが大きい。

大気・海洋などの中では、(風が生じて摩擦によって減衰するなどの) さまざまな不可逆現象がおきており、エントロピーの発生があるが、 大気上端の放射の出入りによる正味のエントロピーの流れが外向きなので、 気候システムのエントロピーのたまりは近似的に一定にたもたれていると考えられる。

このことは、いろいろな人が指摘しているが、 わたしが見たうちでいちばん古いのは、 根本 順吉 (1973) 『氷河期へ向かう地球』 風涛社 である。

現在の気候システムのエントロピー収支を定量的にみるとつぎのようになる (きょうは深入りしない)。

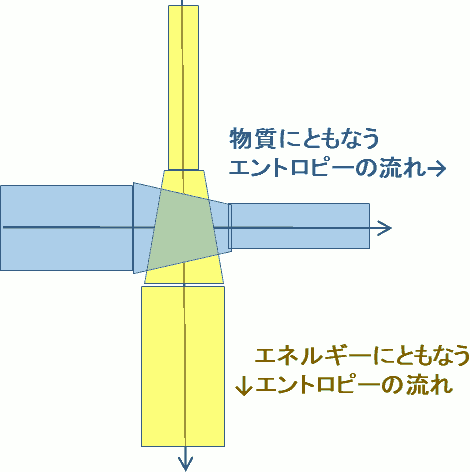

汚染は、エントロピーの増加としてとらえることができる。 汚染の浄化のためには、対象物のエントロピーを減らす必要があるが、 それには、なにかの物質またはエネルギーのエントロピーがふえることを組みあわせる必要がある。 (つぎの図は 田井 (1985) の図をわたしがかきなおしたものである。)

そこで必要になる資源は、結果として生じる廃物・廃熱とくらべて エントロピーが低い物質またはエネルギーである。

このような考えで環境問題と資源問題を論じた人として、槌田 敦 氏がいる。 最初ではないが主要な著作としてつぎのものがある。

ただし、槌田氏の議論は極端なところがあり、 とくに2006年以後は、二酸化炭素の増加による地球温暖化を否定する主張をつよめた。 わたしは、槌田氏が地球環境を「準」などをつけずに 「定常開放系」とよび (槌田氏にとってはエネルギーの出入りがあれば「開放系」である)、 定常状態だけを考えたので、気候がどう変化しうるかを考える糸口を失ったのだと思う。

槌田氏の発想をとりいれながら、極端にむかわない論考としては、たとえばつぎのものがある。 また、水の汚染・浄化については上記の田井氏の本がある。

熱力学のうちできちんと定式化されている部分は、 (熱力学用語としての) 平衡状態について論じるものである。 複数の平衡状態のどちらからどちらへの変化が自発的におきうるかはのべるが、 それにどれだけの時間がかかるか、あるいは、変化の速さについては、のべない。

大気は、全体としては、あきらかに熱力学的平衡状態にないが、 気象学では、大気全体よりはだいぶ小さい (しかし分子よりはだいぶ大きい) 小部分について、 局所的な熱力学的平衡がなりたつと仮定する。 これによって、温度 (気温)、圧力 (気圧) などの変数が、空間中の位置と時間の関数として、定義できる。

20世紀になって、熱力学的平衡からずれた状態をあつかう「非平衡の熱力学」がしだいに発達してきた。 平衡からのずれが発達するか減衰するかを論じるもの、 エネルギーや物質の流れがあるときのエントロピーの発生を論じるものなどがある。

非平衡の熱力学の帰結は、かならずしも均一化ではない。構造が生じることもある。 非平衡の熱力学を発展させたうちひとりの、 ロシア生まれのベルギー人の学者 プリゴジン (Prigogine) は、「散逸構造」という概念を提唱した。 エントロピーが発生するような現象が原因となって構造が維持されている、ということである。 生物も、たとえば台風のような気象現象の構造も、散逸構造として説明できる可能性がある。

物質やエネルギーの流れのある準定常系という考えは、 日本の文化圏にむかしからある発想に近いと思う。 そこにはあきらかに仏教を通じたインド文明圏の影響があるが、 その伝来前から似た発想があったのかもしれない。

たとえば、『方丈記』 (鴨 長明, 1212年) の冒頭。

ゆく川の流れは絶えずして、しかも もとの水にあらず。

よどみに浮かぶ うたかた は かつ 消え かつ 結びて、ひさしく とどまりたる ためし なし。

第2文は、泡が、それを観察する人間にくらべて短い時間のあいだに、生成・消滅したり、位置を変えたりすることをのべている。 これも、第1文の「もとの水にあらず」も、 「諸行無常」、つまり、この世界 (宇宙) のものごとはいずれも永久ではなく かぎられた時間だけ存在するものだ、と とらえられることが多い。

しかし、わたしは第1文の「絶えずして」にも注目したい。 水は入れかわっても、川という構造は持続しているのだ。 流量の変化はあるだろう。つまり「定常」とはいえないだろうが、「準定常」とはいえるだろう。

西洋文明圏にも、似た発想はある。 古代ギリシャの紀元前6~5世紀のヘラクレイトス (Herakleitos) の 「万物は流転する」 (panta rhei) と要約される議論は「もとの水にあらず」と同様である。 しかし、(わたしはまだ確認していないが) ヘラクレイトスの議論には、 川の持続性にあたるものはないようだ。

10月13日の授業のあと、廣川 (文庫版 1997) の本を見た。

ヘラクレイトスのことばは、他の本にとりこまれた断片だけが残っているのだが、 川の水がでてくるのは、つぎにあげる断片である。 (廣川 訳。番号は Diels & Kranz の 1966年版の本でつけられたもの。)

91 は、「(人は) 同じ川に二度入ることはできない」と言っている。 他方、12は、水はちがうと言いながら、「同じ川に入る」ことはみとめている。 しかし「ヘラクレイトスは川の持続性をみとめたこともある」と主張できるほど 明確ではないと思う。 49a の意味はわたしにはよくわからないが、 もし、12や91と関連した話題だとすれば、 ある時の川と別の時の川とが「同じ」であるとも「同じでない」ともいえる、 という意味かもしれないと思う。

他方、ヘラクレイトスが、(宇宙のうちのそれぞれの物はうつりゆくとしながら) 宇宙全体の秩序は変わらずたもたれると考えていたことが、 つぎの断片からわかる。