エーロゾルについて

大気中にはどんなエーロゾルがあるか、

専門教科書にある大分類を見て、

ひとまず、それぞれについてわたしが知っていることをのべる。

エーロゾルの大分類の例

近藤・小池 (2024) の 表1.1 「起源と生成過程によるエアロゾルの分類」

| 生成過程 \ 起源 | 自然起源 | 人為起源 |

|---|

| 一次エアロゾル | 海塩粒子

鉱物ダスト

生物起源エアロゾル

火山性エアロゾル

森林火災エアロゾル [注] |

有機化合物

ブラックカーボン (BC)

酸化鉄 |

|---|

| 二次エアロゾル | 硫酸塩・硝酸塩

有機化合物 | 硫酸塩・硝酸塩

有機化合物 |

|---|

[注] BC, 有機化合物, ターボール [tar ball], カリウム塩など

- 一次 (primary) エーロゾル: 大気に出てきたときから固体または液体粒子であるもの。

- 二次 (secondary) エーロゾル: 大気中で形成された粒子。もとになる物質 (「前駆物質」) は気体。

海塩粒子 [白]: 海水のしぶき (水滴) から水が蒸発で失われて塩が残ったもの。

鉱物ダスト: いわゆる砂塵。おもにケイ酸塩。サハラから貿易風で西に流された砂塵、

内陸アジアから偏西風で東に流された黄砂などがよく知られる。

生物起源エーロゾル: 多様だが、花粉や胞子などをふくむ。

火山性エーロゾル: 火山灰 (鉱物) は一次エーロゾル。

硫酸液滴 [白] は SO2を前駆物質とする二次エーロゾル。

ブラックカーボン (black carbon) [黒]。主成分は (非結晶の) 炭素。すす (soot) とほぼ同じ。

人為起源有機化合物: 不完全燃焼による煙にさまざまな有機化合物がふくまれる。

自然起源の硫酸塩: (火山起源のほかに) 海洋生物起源の硫化ジメチルを前駆物質とするものがある。

自然起源の有機化合物二次エーロゾル: 木から揮発するテルペンやイソプレンを前駆物質とするものがある。

気候システムの放射収支におよぼすエーロゾルの効果

- 太陽放射に対する効果

- 吸収 ... エーロゾルのある大気層にとって、エネルギーの収入になる。

- 散乱

- {エーロゾルのある大気層のはたらきとして

- 反射になる部分}は、気候システムのエネルギー収入をへらす。

- 透過になる部分}は、気候システムのエネルギー収支を基本的には変えないが、

直達日射をへらし散乱日射をふやすことによる影響がありうる。

- どちらが主となるかは、エーロゾル粒子の太陽放射反射率 (アルベド) しだいである。

- 地球放射に対する効果

- エーロゾル粒子の赤外線吸収・射出は黒体と同様であるものが多い。

したがって、大気層がエーロゾルをふくむことは、大気の温室効果

(地球の有効放射温度にくらべて地上気温を高くすること) を強める。

- 「直接効果」: エーロゾル粒子自体が放射を吸収・散乱することの効果。

- 「間接効果」: (ここでは) エーロゾル粒子が雲凝結核となり、

雲粒が放射を (吸収・) 散乱することの効果。

凝結する水の量が同じならば、凝結核の粒子数が多いほうが雲粒の数は多く、粒径は小さくなる。そこで

- 表面積が大きいので、散乱の効果は大きい。

- 落下終端速度が小さく、小さな上昇流でささえることができるので、雲粒の大気中での寿命が長い。

工業化前から現在までにおきている温暖化のうちのエーロゾルの寄与

[授業で話したことをあとで文章化]

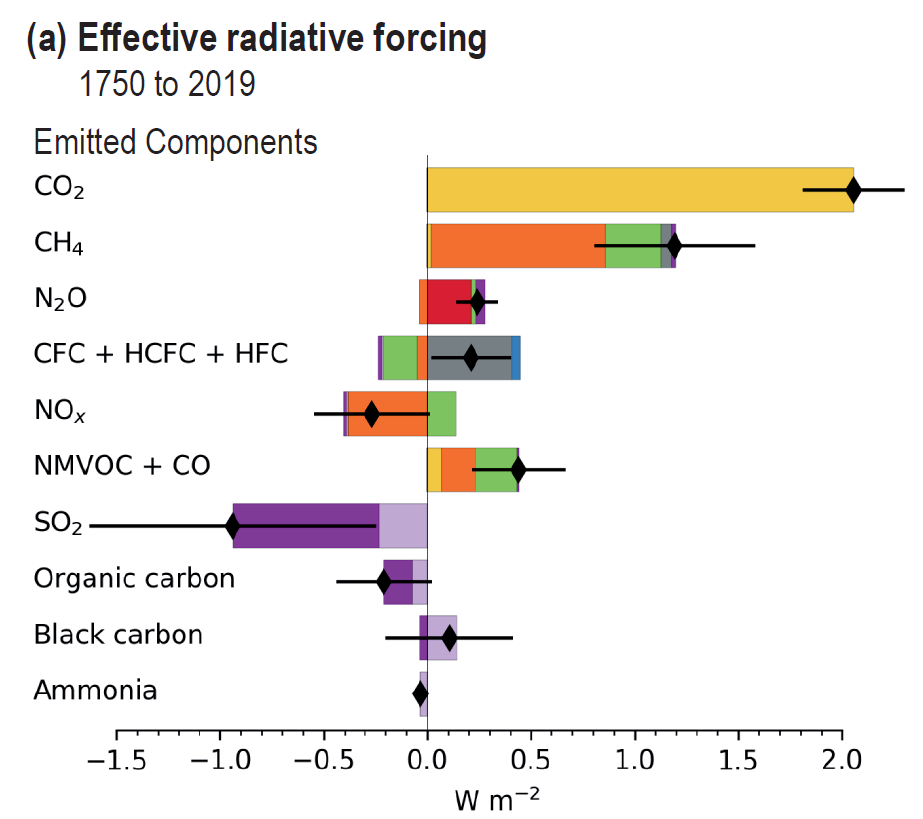

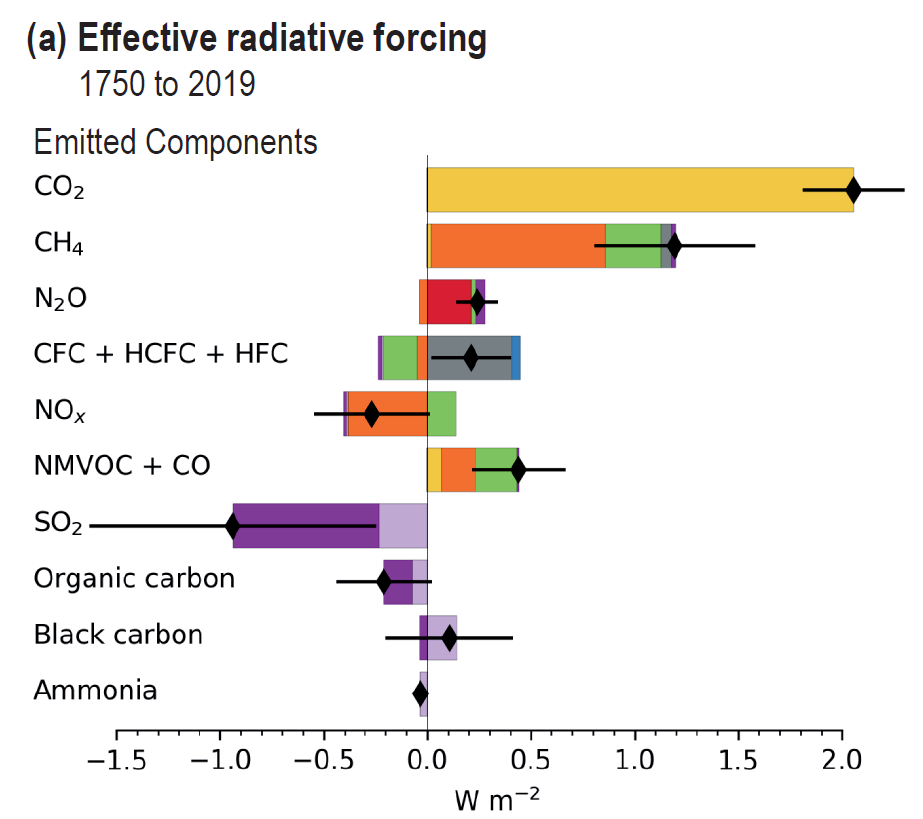

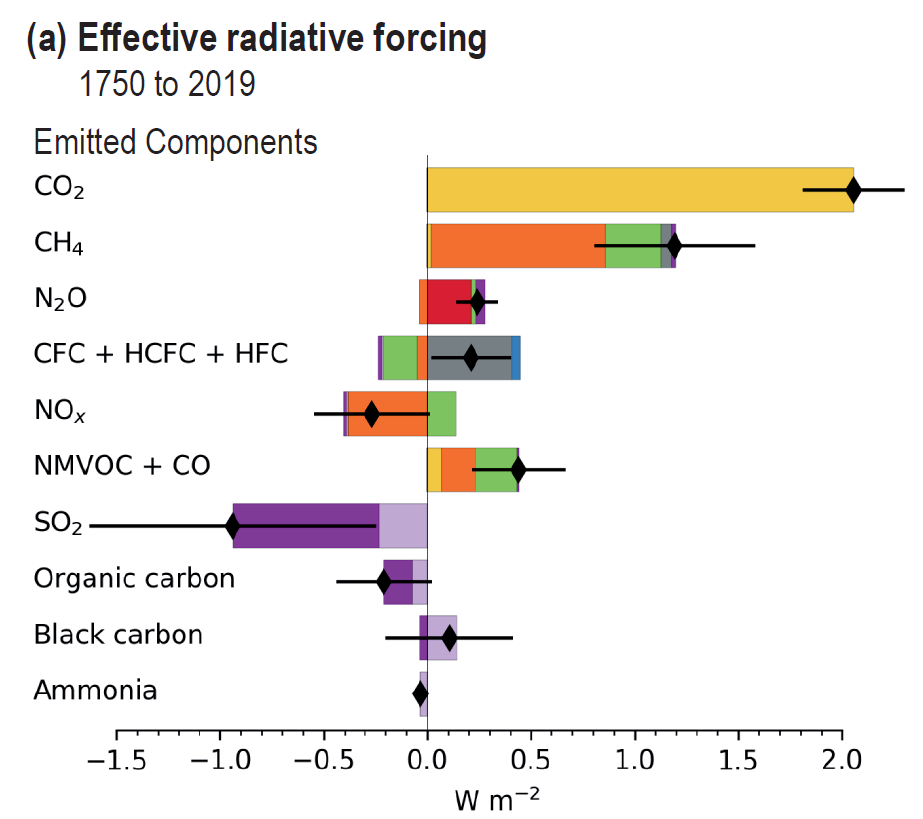

2021年に出た IPCC 第6次評価報告書 (AR6) の 第1作業部会 (WG1) の巻の

技術的要約 (TS) の図 Fig. TS-15 のうち (a) の部分。

工業化前 (1750年とされている) から 2019年までの

気候システムの放射収支の変化への 各成分の寄与が見積もられている。

温室効果気体である CO2、CH4、N2O の寄与は、

いずれも、それ自体の温室効果が主で、正である。

(CH4 のばあいは、オゾンを介した効果 (緑) もふくまれている。)

SO2 の効果は、負であり、

エーロゾルの直接効果 (薄紫) と エーロゾルの雲を介した効果 (濃い紫) からなる。

ただし、誤差棒 (error bar) が、温室効果気体のばあいとくらべて、大きい。

(温室効果気体が、こまかい不均一はあるものの、ほぼ一様に全球にひろがるのに対して、

エーロゾルの分布はとても不均一であり、数量の見積もりがむずかしい。

また、エーロゾルが雲凝結核となることによる雲の性質の変化の定量的見積もりもむずかしい。)

この授業の[序論] でふれたように、

1960年代には全球平均地表温度が上がっていなかった (むしろ下がっていた) が、

その原因として、当時は石炭・石油に含まれた硫黄分から生じる SO2が

大気中に排出され、硫酸液滴などのエーロゾルが多くでき、太陽放射の反射を強めていた

という要因があると推測されている。

1970年代以後、化石燃料の消費はつづき、CO2の排出はふえたが、

大気汚染の規制がすすんだので、SO2の排出は減った。

参考書

「読書メモ」で本の実質的紹介はできていないが、目次の書きぬきをした。

- 近藤 豊、小池 真, 2024:

『雲の物理とエアロゾル -- 物理と化学の基礎から学ぶ』。

東京大学出版会, 272 pp. ISBN 978-4-13-062731-3.

[読書メモ]

... エーロゾルと雲の 生成・輸送・消滅にかかわるプロセスの入門教科書。

- 笠原 三紀夫、東野 達 [とうの すすむ] 監修, 2008:

『大気と微粒子の話 -- エアロゾルと地球環境』 (学術選書 033)。

京都大学学術出版会, 223 pp. ISBN 978-4-87698-833-4.

[読書メモ]

... 大気中のエーロゾルについての入門読みもの。

- 笠原 三紀夫、東野 達 [とうの すすむ] 編, 2007:

『エアロゾルの大気環境影響』。京都大学学術出版会, 361 pp.

ISBN 978-4-87698-698-9.

[読書メモ]

... 大気中のエーロゾルについてのおおぜいの分担執筆による専門教科書。

- 日本エアロゾル学会、畠山 史郎、三浦 和彦 編著, 2014:

『みんなが知りたい PM2.5の疑問 25』。

成山堂書店, 160 pp. ISBN 978-4-425-51371-0.

[読書メモ]

... 「PM 2.5」についてのおおぜいの分担執筆による入門読みもの。

- 鵜野 伊津志 監修、弓本 桂也、板橋 秀一 著, 2021:

『大気環境モデリング』。森北出版, 306 pp. ISBN 978-4-627-29101-0.

[読書メモ]

... 気体成分とエーロゾルをふくむ広域大気汚染のふるまいをシミュレートする

モデルの構築と応用についての専門教科書。

2024-05-30

増田 耕一 (MASUDA Kooiti)