http://macroscope.world.coocan.jp/ja/edu/ris/env_met/wind.html

[表記についての注] 数式中の分数の表記は、横線の上に分子、下に分母を書く形がのぞましいのだが、 ウェブページ用の HTML 言語のつごうで、斜線「/」をつかった表現をしている。 重要なところは黒板で横線による形をしめすことにする。 そのほかも、各自、横線で表現しなおしてみてほしい。

ギリシャ文字は [ギリシャ文字] のページを見てほしい。

風

[教科書 4.6 風はどうして吹くのか]

「どうして吹くのか」は、自然科学では当然ながら目的を問うのではないし、 根本的原因を問うわけでもなく、「どのようなしくみで吹くのか」のような意味である。 風とどのような力とがかかわった因果関係があるかを論じる。 力が風の原因であるといいきれるとはかぎらない。 むしろ、原因でも結果でもあるような入りくんだ関係になっている。

【[注] 「力」の字があらわすことばは、「ちから」だったり「りょく」だったり「りき」だったりするが、 ここに出てくる範囲では共通の意味をもっている。】

風とは、風速とは

「風」は、大気 (を構成するそれぞれの小部分) の、地球 (の固体部分) に対する運動をさしている。

(この「小部分」は、流体力学でいう「流体素分」あるいは「流体粒子」で、連続体の微小部分である。 実際の空気は分子からなるが、ここでは空気が分子からなることは考えず、分子運動は空気の運動とみなさない。 大気の運動をあつかうときは、この小部分にあたるものを「空気塊」という。 塊とその外の空気のあいだに壁があるわけではなく、連続の空気を便宜上くぎったものである。)

「風速」は、風の 速さ あるいは 速度である。 「風速」がベクトル量 (方向をもつ量) をさすか、その大きさ (方向をもたない量、スカラー量) をさすか、 また、3次元のベクトルをさすか、鉛直成分を省略した水平2次元のベクトルをさすかは、 人により、文脈によって、一定していない。

ただし、「風向・風速」と組にしたときの「風速」ならば、 水平2次元ベクトルの大きさにあたるスカラー量にしぼられる。

ベクトル、スカラーのいずれにしても、風速の物理量の次元は、「長さ / 時間」であり、 SI単位は、m/s (メートル毎秒) である。

風向についての約束

ベクトル量のむきは、ふつう、ベクトルの先端の方向をつかってあらわす。 x軸が東に向かっているとすれば、x軸の正の方向にむかうベクトルは「東向き」である。 海流の方向をあらわすのにも、「東向きの流れ」のような表現がつかわれている。 気象学でも、たとえば台風のような構造の移動をあつかうときは、「東向き」のような表現をする。

ところが、風については、近代科学がはじまるまえから、風がくるもとの方向であらわす習慣があり、 気象学の専門用語にも採用されている。 x軸が東に向かっているとすれば、x軸の正の方向にむかう風は、 西からくる風なので、「西風」なのだ。

方位のほかにも、「海風」「陸風」「谷風」「山風」のように、 風がくるもとの方向にあるものによる表現がある。 しかし、「なになに-風」の形の語がすべてその理屈でくみたてられているわけではない。

なお、鉛直方向の風については、「下からくる風」のような表現をする習慣はなく、 「上昇流」のように、行き先のむきをさす表現がつかわれる。 (ただし、この「流」を「風」とはしない。)

風向を角度であらわすときは、 北風を0°、東風を90°... のように、 北風を原点として 上からみて 時計まわりの 角度をつかう習慣がある。 ただし、静穏 (風速の大きさがゼロにちかいとき) で風向が定義できないことを「0」であらわして、 北風を 360°とすることも多い。 風向と風速ベクトルの偏角とのあいだの換算には、いくつかのステップをふむ必要がある。

- (用語補足) [(気象むらの方言) 西風は東向きの流れ] (2012-03-18)

- (用語補足) [風向のデータ伝達は要注意] (2012-11-09)

- (計算機をつかった実習教材) [高層気象観測データの鉛直プロファイルのグラフ] (2021-06) 「風の東西成分・南北成分」のところを見てほしい。

- (用語補足) [時計の身になってみたら時計の針は時計まわりなのか] (2015-04-14)

- (用語補足) [{x, y, z} {u, v, w}はどの方向?] (2012-04-09)

風速と運動量

運動量 (ベクトル) は、質量 かける 速度 (ベクトル) である。 気象力学 (気象学のうちの、力学を主な方法とする専門領域) では、 運動方程式などの式をふつう単位質量あたりの形にかくので、 単位質量あたりの運動量という意味で風速がでてくることがある。

地球の自転をふくめるかふくめないか

地球上のものはすべて、地球の自転にともなって回転している。 地球の自転をふくめると、大気 (のそれぞれの小部分) は、 風速に、地球の自転にともなう速度をくわえた速度でうごいている。 地球の自転にともなう速度は、西風と同じむきに、赤道上ならば 約 464 m/s、 緯度 35°ならば 約 266 m/s である。

力学では「角運動量」という量を考える。 位置ベクトルを r (太字)、運動量を p (太字) とすれば、 角運動量は両者の 外積 (ベクトル積ともいう) r×p である。 とくに、質量 m の物体が半径 r、角速度 ωで等速円運動しているばあいは、 角運動量の大きさは、m r2 ω である。

- もうすこしくわしくは、 [(2021年度「物理学 I」) 角運動量] のページ参照。

空気塊 (大気の小部分) の角運動量を考えるとき、 風速による角運動量を「相対角運動量」、 それに、地球の自転にともなう (その空気塊の) 角運動量をくわえたものを「絶対角運動量」ということがある。 「渦度」という量についての「相対渦度」「絶対渦度」も同様である。 この「絶対」は、地球の公転や、銀河のなかの太陽の運動などを考慮したものではないので、 「絶対」という用語のつかいかたとしてかならずしも適切ではないのだが、 気象力学という専門領域の慣例としてつかいつづけられている。

「角運動量の保存」は、質量保存、エネルギー保存とならぶ基本法則といえる。 大気の運動について角運動量の保存を考えるときには「絶対角運動量」がでてくる。

風速とエネルギー

エネルギーは方向をもたない量 (スカラー量)である。

運動する空気塊は、風速ベクトルの大きさを |v| とすれば、 単位質量あたり (1/2) |v|2 の運動エネルギーをもっている。

たとえば、1 kg の空気が 10 m/s の風速で運動していれば、その運動エネルギーは 50 J である。

なお、空気塊は、 温度を T 、空気の体積一定での比熱容量を cvとすると、 単位質量あたり cv T の 内部エネルギーをもっている。 cv の値は、約 717 J/(kg K) である。 【また、圧力一定での比熱容量 cp をつかって、 単位質量あたり cp T の エンタルピー (enthalpy) をもっている、という考えかたもする。】 【空気についての気体定数を Rair とすると、 2原子分子についての気体分子運動論から、cv = (5/2) Rair、 cp = cv + Rair = (7/2) Rair である。】

たとえば、1 kg の空気の温度が 288 K (~ 15℃) ならば、 その内部エネルギーは 2.1 × 105 J 【エンタルピーは 2.9 × 105 J】である。

運動エネルギーと対比するうえでは、内部エネルギーを構成する温度の原点を 0 K ではなく ありうる温度範囲の中にとりなおすべきかもしれず、そうすると内部エネルギーは1けた小さくなるが、 それにしても、運動エネルギーの大きさは、内部エネルギーにくらべて、けたが小さい。 そこで、内部エネルギーをふくむエネルギー収支を考えるとき、運動エネルギーは省略できることが多い。 そのようなエネルギー収支が「熱収支」ともいわれる。 もちろん、運動に関心のあるときは、運動エネルギーをきちんととりあげられるわくぐみをつかう。

大気にはたらく力

重力

地球上では、下向きに重力がはたらいている。重力の大きさは、質量×重力加速度である。 大気や海洋は地球全体にくらべて浅い層なので、重力加速度は一定値で近似するのがふつうである。

気圧傾度力

[気圧]のページであつかった。 そこでは、おもに鉛直方向について、重力と鉛直方向の気圧傾度力とによる静水圧のつりあいを論じた。

ここでは、おもに水平方向の気圧傾度力をあつかう。 「気圧」のページの「気圧傾度力」のところを簡単に復習し、「低気圧と高気圧」のところを見て、ここにもどってくる。

みかけの力 ... 遠心力とコリオリの力

遠心力とコリオリの力は、地球の自転にかぎらず、力学で、回転する座標系を考えるときには出てくるものである。

(ニュートン力学の)運動方程式は、座標軸が「慣性系」である場合に成り立つ。 宇宙空間に固定した座標系は慣性系とみなせるが、 自転している地球(の固体部分)に固定した座標系は慣性系ではない。 回転している座標系で、運動方程式が成り立っている形にするためには、 本来は存在しない見かけの力を補う必要がある。 見かけの力には、回転系にあるすべての物体に質量に比例してかかる「遠心力」と、 回転系に対して動いている物体に、質量と(回転系に対する)速度とに比例してかかる「コリオリの力」がある。

円運動一般の遠心力については、 別の授業のためにつくった教材ページ [惑星や衛星の運動: 円運動の近似で] をつかって説明する。 (そのページの、地球や惑星の公転に特有なことがらは、ひとまず無視してほしい。)

大気や海洋は球面上の浅い層である。 球面上の浅い層内の運動 (の小部分) は、なんらかの軸のまわりの回転運動 (の小部分) とみなすことができる。 それをかりに「渦」とよび、角速度 ω [小文字オメガ] の回転運動とみなせたとする。 地球の自転の角速度を Ω [大文字オメガ] だとする。 渦の回転軸と地球の自転軸は実際には同じではないが、ひとまず、同じばあいを考える。 地球に対して ω で回転している渦上の空気塊は、宇宙空間に対しては Ω + ω で回転している。

ひとまず、渦とともにまわっている座標軸にのって、自分は止まっているとみなしたいとする。 すると、実際の力にくわえて、遠心力を考える必要がある。 その遠心力は、(Ω + ω)2 に比例する。 この因子は、Ω2 + 2 Ω ω + ω2 とわけることができる。

Ω2 に比例する部分は、地球の自転の遠心力である。 これは、地球といっしょに回転しているが渦といっしょに回転してはいない座標軸で考えるばあいにも必要である。 ただし、気象学ではふつう、地球の自転の遠心力は重力に含め、その合力の方向を下向きと考えてしまう。 したがって、気象学でつかう力学の式には、地球の自転の遠心力は出てこないのがふつうである。

ω2 に比例する部分は、地球に対して相対的な渦の回転の遠心力である。 渦の円運動をおこす実際の力 (向心力) をうちけす、みかけの力である。 地球といっしょに回転しているが渦といっしょに回転してはいない座標軸で考えるばあいには、 このみかけの力は出てこない。

2 Ω ω に比例する項が、 地球といっしょに回転しているが渦といっしょに回転してはいない座標軸で考えるばあいにも 残ってしまう。 地球の自転と、地球に対する相対的回転との、積がきいてくるのだ。 これが、コリオリの力である。

実際には、渦の回転軸は、地球の自転軸と同じではない。 渦の水平スケールが 数十 km 以上ならば、渦は、その場でのほぼ水平の運動とみてよいので、 その軸は、その場の天頂 (頭の真上) 方向とみてよいだろう。 そこで、上の簡略化した形で Ω ω としたところは、天の北極方向をむいたベクトルと、 天頂方向をむいたベクトルとの 内積 (スカラー積ともいう) になる。 つまり、両方のベクトルに、天の北極方向と天頂方向とのなす角の cos をかけたものである。 いいかえると、緯度の sin をかけたものである。

これでなんとか、コリオリの力の因子 (「コリオリ パラメータ」という) 2 Ω sin φ がでてきた。

コリオリの力についてのこのようなとらえかたは、つぎの本の議論を参考にしたものである。

- 木村 竜治, 1979 (改訂版 1985): 『流れの科学』。東海大学出版会。

地球の自転のコリオリの力がきく現象は、時間スケールが地球の自転周期 (およそ1日) よりも長いものである。 大気中や海洋中の現象は空間スケールと時間スケールに相関があるから、 空間スケールで見て大規模な現象ともいえる。

【コリオリの力の説明はなかなかむずかしいです。 中川 清隆 先生がいろいろくふうされたことの記録が、 立正大学 環境科学研究所の雑誌 『地球環境研究』にあります。 教師むけの書きかたがしてありますが、関心のある学生にも参考になると思います。

- 中川 清隆, 2020: 立正大学環境システム学科において最近15年間に実践されたコリオリ力の異なる教授法の比較。地球環境研究 (立正大学), 22: 71-101.

- 中川 清隆, 渡来 靖, 平田 英隆, 2021: 遠心力, コリオリ力および曲率項の幾何学的誘導。 地球環境研究, 23: 27-32.

地球環境科学部のウェブサイトの「刊行物」のページ http://ris-geo.jp/publication.html から、各号のページに行くとPDFファイルへのリンクがあります。

なお、この雑誌の論文は、立正大学リポジトリ https://rissho.repo.nii.ac.jp/ から 「地球環境科学部」 「地球環境研究」 とたどれば見つかるようにする予定ですが、 22号以後は 2025-11-17 現在まだ整備中です。】

気象学 (や、海洋学) でのコリオリの力の表現

単位質量の空気塊が、(地球に対して) 速さ(速度ベクトルの大きさ) v で動いているときの コリオリの力の大きさは f v と書ける。コリオリの力の向きは速度ベクトルと直角である。 そして、コリオリ パラメータ f は 地球の自転の角速度と、その場の緯度によって、次のように書ける。

f = 2 Ω sinφ

ただし、Ω は地球の自転の角速度。 近似的に(2 π / 1 日)、もう少し正確には、 ここの1日は「1恒星日」(太陽ではなく宇宙空間に対して地球が同じ方向を向く周期)。 Ωの値は、有効数字2けたで、7.3 × 10-5 rad/s になる。 【rad は ラジアン。角度の単位だが、弧の長さを半径の長さでわったものなので、 無次元 (物理量の次元は「1」) と考えてよい。 したがって、f の物理量の次元は「1/時間」、SI単位は「1/s」としてよい。】

φ [ファイ] は緯度。北緯が正、南緯は負。 【物理数学の球座標のφでないことに注意。緯度は球座標の「π/2 - θ」に対応する。 気象学の表現での sin φは、球座標によるならば cos θ にあたる。 地球の経度は、物理数学の球座標の φ にあたる。 気象学では経度を λ [ラムダ] であらわすことが多い。】

たとえば、北緯45度では、sin φ = sqrt(2)/2 ≒ 0.71 である。

摩擦力

摩擦力は、運動をさまたげるように働く。

大気の大規模な運動では、摩擦力は、地表面(地面や海面)から高さ約 1 kmぐらいまで (「大気境界層」という) では無視できないが、 そのほか (「自由大気」という) では無視できることが多い。

おおまかな議論では、摩擦力のむきは、風速ベクトルの正反対であるとされることが多い。 いくらか精密に考えると、これは正しくない (たとえば、島貫 (1980) の 8.4節「地表近くの風」, 102-103ページ)。 大気境界層 (地表に近い大気) の中であっても地表面に接していない空気塊にはたらく摩擦力は、 その高さでの風速ベクトルとそれより下にある空気層との風速ベクトルとの差によるのであって、 地表面を基準とした風速ベクトルによるのではない。

- 島貫 陸 [しまぬき あつし], 1980: 『気象の理』。東洋館出版社。

そのような考えを、一種の理想化をして進めると、 海面での海洋・大気それぞれの境界層に関する「エクマン (Ekman) らせん」の議論になる。 エクマンらせんの模式図は、 たとえば、第一学習社『地学図説』 (2022年度版) では 大気・海洋の章の12節 「海洋の表層循環」 [3] 「吹送流」、 数研出版『地学図録』 (2022年度新課程版) では 第3編 [14]「海水の運動」 [A] 「エクマン吹送流と地衡流」のところに、海のがわのものがある。 くわしく知りたいならば、海洋物理学の専門教科書を見てほしい。

大気境界層の摩擦力については、中川清隆先生による論考もある。

- 中川 清隆、渡来 靖, 2024: 気象教育における大気境界層の摩擦力の扱い方に関する一考察。 『地球環境研究』 (立正大学), 26: 9-20. ( http://ris-geo.jp/publication.html の「第26号 (2024年)」の中にPDFファイルがある。)

大規模な運動で働くおもな力

大気の大規模な運動では、 運動方程式のうち鉛直方向は、 鉛直の気圧傾度力と、重力との「静水圧のつりあい」が、よい近似でなりたつ。

水平方向は、自由大気では、水平の気圧傾度力と、コリオリの力、 境界層では、それにくわえて 摩擦力が働く。

大気の運動にはたらく力について、もうすこしくわしくは、つぎのページを参照してほしい。

- [(「気候システム論」教材ページ) 大気と海洋の大規模な運動にかかわる力]

- (用語補足)[勾配・傾度、気圧傾度力]

- (用語補足)(気象の話題にでてくる)[いろいろな平衡]

- (用語補足)[コリオリ (Coriolis)の力(ちから)]

- (用語補足)[地衡風、旋衡風、傾度風、温度風]

風と気圧との関係

地衡風のつりあい

自由大気中の大規模な運動を考える。(海洋でもよい。そのばあいは「地衡流」ということばをつかう。) 赤道付近 (およそ緯度10°以下) を対象から除外する。 働く力は、水平方向の気圧傾度力と、コリオリの力である。 現実の地球は有限で、よい近似で球面だが、ここでは理想化して、無限の平面を想定する。 すると、気圧傾度力とコリオリの力がつりあって、風が等速直線運動になっている状態を想定できる。 これが、「地衡風のつりあい」あるいは「地衡風平衡」 (geostrophic balance)である。 【「地衡風」ということばは、「地球の自転とつりあって風がふいている」のようなくみたてである。】

地衡風のつりあいを、ひとまず、風が東西方向にふいているばあいを考える。 u が風速の東西成分 (西風が正)、y が南北方向の座標 (北向きが正)だとする。 南北方向の気圧傾度は Δp/Δy である。 Δp が正のとき気圧傾度力は南むきなので、気圧傾度力は -Δp/Δy である。 (実際の北半球の温帯の対流圏では、Δpが負、気圧傾度力が北向きのことが多い。) また、空気の密度を ρ [ロー] とする。 海面付近の気圧での ρの代表的な値は 1.2 kg/m3である。

単位体積の空気塊について、地衡風のつりあいはつぎのように書ける。

0 = -Δp/Δy - ρ f u

これを、u をもとめるように変形すると、つぎのようになる。

u = -(Δp/Δy)/(ρ f)

地衡風の風向は、等圧線 (あるいは等圧面上の等高度線) に平行である。 静水圧のつりあいを前提とすると、等圧線は、その上にある空気の単位面積あたりの質量が等しい線でもある。 等圧線に平行な風は、質量分布を変えない。 したがって、地衡風の関係をもつ風と気圧の場のくみあわせがいったん生じると、 それは定常状態として持続することができる。

現実の大気や海洋の運動は等速直線運動ではないが、その小部分を直線で近似して、 等圧線や等高度線をもとに、ローカルな地衡風を考えることが多い。

自由大気のなかでは、「重力波」(重力を復元力とする波) などの非地衡風的な運動 がおこる結果として、 気圧と風との関係が、地衡風にちかづいていくようなしくみ (「地衡風調節」とよばれる) がある。 この働きは、sin φ が大きい中高緯度で強く働き、 そこでは、気圧場が基本となって風がそれにあうように調節される傾向がある。 (したがって、中高緯度では、等圧線や等高度線をひいた天気図をつくり、風はその線に平行になると期待する。) 低緯度では、風の場はかならずしも気圧場にしたがわないので、風自体の分布をみることが重要である。

気圧座標 (p座標) での地衡風

鉛直座標として気圧 p を採用するばあいには、単位質量の空気塊についての運動方程式を考える。

地衡風のつりあいはつぎのように書ける。z は気圧面の高度 (p座標のもとでは座標値でなく空間・時間分布をもつ変数)、g は重力加速度 (定数とみなす) である。

0 = -g (Δz/Δy) - f u

これを、u をもとめるように変形すると、つぎのようになる。

u = -(g/f) (Δz/Δy)

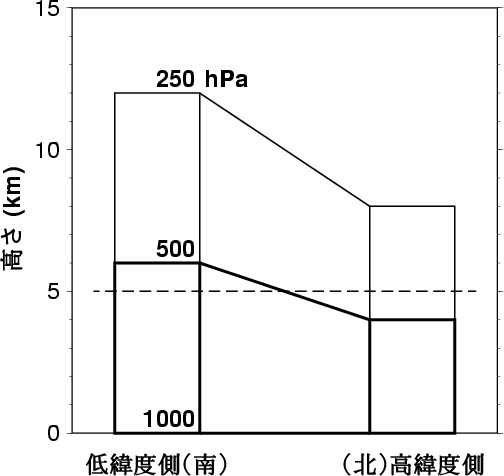

中緯度 (温帯) 対流圏の基本的な気圧の分布

中緯度では、低緯度側のほうが気温が高く (このことは、放射の回でのべたように、エネルギーの収入である太陽放射が低緯度のほうが多いことの結果)、 地表での気圧は緯度がちがってもあまりちがわないので (このことは、あとでのべるように、摩擦があるもとで空気塊が気圧が低いほうにむかうことの結果)、 対流圏の中層・上層での気圧を水平な面で比較すると高緯度側のほうが低く、 等圧面の高度を比較したばあいも高緯度側のほうが低い。 気象学の習慣の座標のとりかたをすると、北半球では (Δz/Δy) はふつう負である。

小課題

500 hPa 面の等高度線が東西にのびていて、 500 hPa 面高度が、南緯 25度では 5820 m、南緯 35度では 5700 m だったとする。 この気圧分布と地衡風の関係にある風の風向はどうなるか (例、「南風」のように)。 またその風速はどれだけになるか。 2点間の距離は、地球を球とみなし、メートルの構想 (メートルと地球の子午線との関係) をもとに概算してよい。 コリオリパラメータは 南緯30度の値でつかってよい。 g の値は 9.8 m/s2 としてよい。 そのほか、教材本文であたえた値をつかってよい。

傾度風の関係

等圧線の形が円形であって、運動が定常的に継続しているばあいを考える。 空気塊の (自転する地球にのった座標系に対する) 運動は、等速円運動である。 気圧傾度力とコリオリの力の合力が、円運動の向心力をつくっていればよい。 これは力のつりあいではないので、 「傾度風のつりあい」「傾度風平衡」という表現は不適切である (と、増田は思う)。 しかし、もし、空気塊とともに回転する座標系で考えるならば、 「気圧傾度力と、コリオリの力と、(地球に相対的な運動の) 遠心力とで、つりあっている」と表現することもできる。

この運動は等圧線に平行なので、質量分布を変えない。 したがって、この風と気圧の場のくみあわせが定常的につづくことが可能である。 (この「定常状態が可能であること」をさして「平衡」というのならば、よい表現ではないと思うが、意図を理解はできる。)

高気圧では、気圧傾度力が外向きなので、コリオリの力が内向きでなければならない。 低気圧では、気圧傾度力が内向きなので、コリオリの力は通常は外向きである。 (コリオリの力も内向きであるような解も理論上はありうるが、現実的ではないだろう。) 低気圧と高気圧とが対称ではない。 傾度風の関係をつくりうる気圧傾度は、低気圧ではいくらでも大きくなりうるが、高気圧では限界がある。

地表に近い大気中の風

地表に近い大気 (大気境界層) では、地表面の影響による摩擦力が働く。 これによって、気圧分布からきまる地衡風や傾度風にくらべて、 風速が減速されるとともに、風向も、高圧側から低圧側にむかうほうにずれてくる。 「高気圧」からは吹き出し、「低気圧」には吹きこむ。 これによる空気の質量の移動は、質量分布の不均一をならすはたらきがある。

低気圧の1次循環と2次循環

ここで「低気圧」というのは、地表付近で2次元的にみて低気圧になるような3次元的構造をさしている。 熱帯低気圧も温帯低気圧もふくむ。

- (用語補足) [低気圧、高気圧] (2012-04-09)

低気圧では、まず、鉛直軸まわりの循環がある。これを「1次循環」とよぶ。 これは自由大気では傾度風の関係をたもって持続できるが、 地表に近い大気では摩擦力によって消耗する。

低気圧での地表に近い大気の風は、低気圧の中心にむかって収束する。 これとの質量保存をみたすように、低気圧の中心付近の地表付近では、鉛直方向の発散がある。 地表面に接したところで鉛直風速が 0 だから、その上に上昇流がある。 上空のどこかで水平発散があり、低気圧の外縁に下降流があって、循環がとじる。 このような循環を低気圧の「2次循環」とよぶ。

(外縁部の面積は中心部よりも広いので、下降流は上昇流よりも弱く、観測されにくい。)

2次循環の地表面付近の水平収束によって、まわりの空気がもつ絶対角運動量が中心付近にあつまってくる。 これは、1次循環の地球の自転と同じむきの低気圧性回転をつよめる。

2次循環の上空の水平発散は、角運動量を運び出し、1次循環の低気圧性回転をよわめる働きをする。

(2021-10-25, 2022-10-27..30) 2024-10-29, 2025-11-17

増田 耕一 (MASUDA Kooiti)