天体のうち、恒星(太陽はその一例)のまわりをまわるものを惑星、 惑星(地球はその一例)のまわりをまわるものを衛星という。

ただし、実際には、「惑星」「衛星」とよぶのに、条件をつけている。 太陽系には、地球をふくむ 8つの惑星があるとされ、 それよりも小さいものは「準惑星」「小惑星」などに分類される。 太陽をまわる人工天体についてはとくに名称はなく、「太陽をまわる人工天体」としかいえない。 地球の衛星としては、月だけをかぞえるばあいと、 人工衛星もふくめるばあいがある。

Kepler (ケプラー)の仕事 (著書出版年 1609年、1619年)によって、 火星などの惑星の軌道が、楕円であり、太陽は楕円の2つの焦点のうち1つに位置することがわかった。 また、同じ太陽のまわりをまわる惑星の軌道の大きさ(長半径で代表させる)と公転周期とのあいだに、 「長半径の3乗と周期の2乗との比が一定」という関係があることがわかった。 (第一学習社 『地学図説』 宇宙の章 16節 「惑星の運動」 [3]「ケプラーの法則」)

Newton (ニュートン)の仕事 (著書出版年 1687年)によって、 惑星の運動は、太陽と惑星とのあいだに働く重力 (万有引力ともいう) によって説明された。 地球の衛星の運動も、同様に、地球と衛星とのあいだに働く重力によって説明される。

2つの天体だけがあって、そのあいだに働く重力だけが有効な力であるとき (「二体問題」)、 天体の軌道は、楕円、放物線、双曲線のいずれかになる。 このうち、天体がくりかえし同じところにくるのは、楕円である。

3つ以上の天体があって、そのあいだに重力が働くとき (そのうち天体が3つのばあいが「三体問題」)、 天体の運動を厳密に計算することはできない。 しかし、ある天体にとって、第2の天体の重力が、第3以降の天体の重力にくらべて圧倒的に大きいならば、 「第2の天体の影響だけを考えてえられた楕円軌道の運動が、 第3以降の天体の影響によってすこし変形される」という形で計算することができる。 たとえば、地球の公転は、地球と太陽だけがあるとしてえられた楕円軌道の運動とみなしてよいが、 その楕円の離心率などの軌道要素が、木星や土星などの重力の影響をうけて、少しずつ変化している。 人工衛星の運動は、人工衛星と地球だけがあるとしてえられた楕円軌道の運動とみなしてよいが、 その軌道要素が、太陽や月などの重力の影響をうけて、少しずつ変化している。

この授業では、高校教育でも(科目は「物理」だが)あつかわれる、 等速円軌道のばあいについて、 具体的に数量を計算してみることにする。 さいわい、地球の公転軌道は円軌道で近似できる。 人工衛星のうちにも、円軌道に近い軌道にのせられたものが多い。

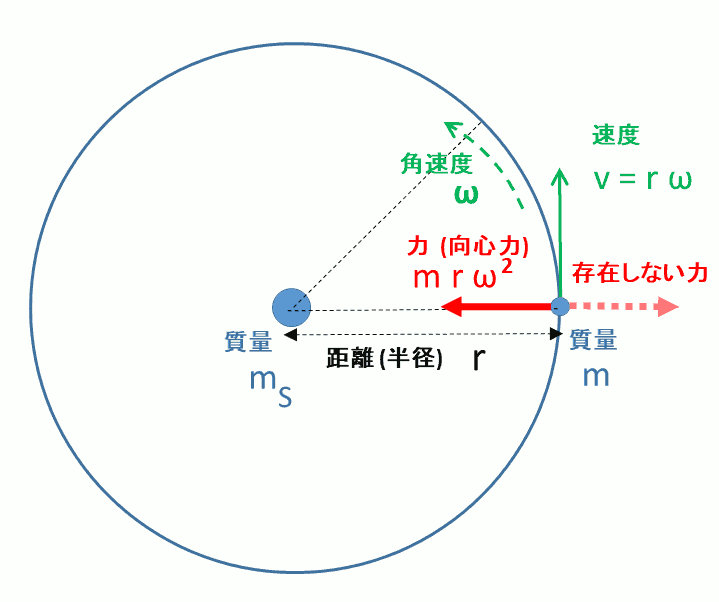

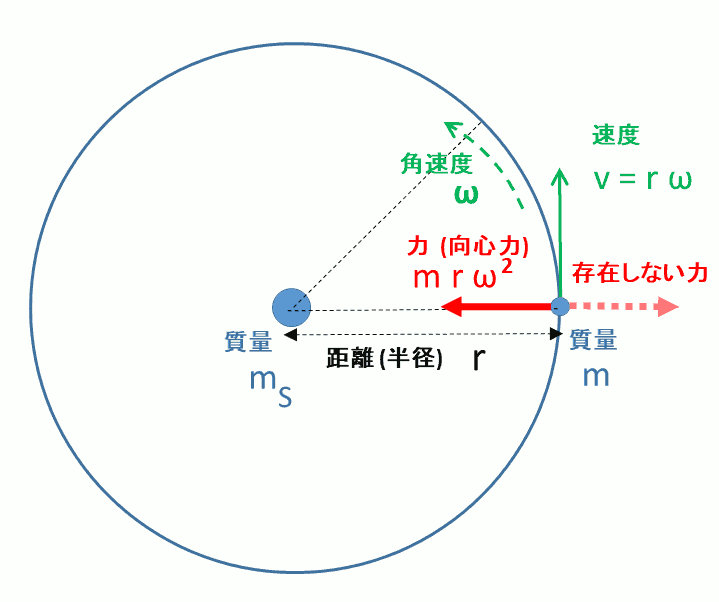

この図を、ひとまず、地球の公転をあらわすものだとしよう。 中心に太陽があり、半径 r の円軌道上、 図にしめされた時点には右側に、地球がある。 【重力による二体問題では、運動の中心は2つの天体をあわせたものの重心にあるのだが、 太陽の質量は地球の質量よりもずっと大きいので「太陽が中心にある」と近似できる。】

地球の公転運動の速度は、軌道の円の接線方向にむかっている。 図にしめされた状況では、地球の位置は軌道の右端にあって、 速度は図の上側にむかっている。

単位時間あたり、中心から見た方向の角度がどれだけ変化したかを、「角速度」といい、 記号 ω (ギリシャ文字のオメガの小文字) であらわしている。 角度にはいろいろな表現が可能だが、ここでは「ラジアン」という表現をつかう。 弧の長さが半径と同じになる角度の大きさが1ラジアン、 1周は 2 π ラジアン 【π[パイ]は円周率、約3.14】だ。 この表現をつかうと、円運動する物体の速度の大きさ v が、 軌道の半径 r と 角速度 ω との積として(換算係数を入れることなしに)書ける。 (ここでの v は速度ベクトルの大きさであって、3成分のひとつではないことに注意。)

ここでは、ωの数値が時間とともにかわらないような円運動(「等速円運動」)を考える。 公転周期を T とすれば、ω = 2 π / T である。

もし加速度がゼロならば、地球の運動は、接線方向にむかう等速直線運動になるはずだ。 円運動がなりたっているばあいは、円の中心にむかう加速度があるのだ。 加速度の大きさは、【どうしてそうなるかの計算をここでは省略するが】、 r ω2 となる【オメガの2乗になっていることに注意】。 地球の質量を m とすれば、地球には、円運動の中心にむかう、m r ω2の力が働いている。 円運動一般について、それをなりたたせる、円の中心にむかう力を「向心力」という。 【「求心力」という表現もむかし使われたが、いまは物理用語としては使われなくなっている。】

地球の公転の向心力をもたらしているのは、太陽の重力である。 重力は、両方の物体の質量に比例し、両物体間の距離に反比例する。 力の単位を運動方程式の比例定数が1になるように決めたので、 重力の法則の比例定数は1とするわけにいかず、重力定数 (万有引力定数)という定数であり、G [大文字]であらわす。 Gの値は 『地学図説』 巻末資料 旧課程版では[15]、新課程版では[22]の「天文に関する主な定数」に 「万有引力の定数」として出ている。 あるいは『理科年表』 の物理・化学の部、「単位」の章の「基礎物理定数」の表を見るとよい。 この数値をおぼえようとしないで、 地球上の重力加速度、地球の半径、太陽・地球間の距離などをおぼえて、 あとの人工衛星の例題のところでやるように、そこから計算することを経験してほしい。 地球に対する太陽の重力の大きさは、太陽の質量を msとして、 G ms m / r2 と書ける。 「太陽の重力が円運動の向心力になっている」という関係は、つぎの式であらわされる。

m r ω2 = G ms m / r2

両辺から m を消去できる。 惑星の運動は、惑星の質量が(太陽よりもじゅうぶん小さいかぎり)どんな値でも同じなのだ。 さらに、r を左辺にまとめると、つぎのようになる。

r3 ω2 = G ms

ωと公転周期との関係を思いだせば、 これで、Keplerがのべた惑星の軌道半径と周期の関係の根拠がしめされたことになる (円軌道にかぎったばあいだが)。

ここからは、地球のまわりをまわる人工衛星の運動を考える。 上の図には msと書いてあるが、ここではそれが地球の質量 me だとしよう。 地球内部の質量の分布が同心球状ならば、地球の外で働く重力を考えるうえでは、 地球の質量はその中心に集中しているかのように考えてよいことがわかっている。

地球を球とみなし、地球の半径を reとしよう。 地球表面 (地球中心からの距離が地球半径にひとしいところ)での 重力加速度を g としよう。 地球表面にある質量 m の物体に働く地球の重力は m g だが、 重力の法則にもとづけば、G me m / re2 でもある。 m は消去できるので、地球半径と地球表面の重力加速度を知っていれば、 重力定数 G と 地球の質量 me との積 を知ることができる。 また、地球中心から r だけ離れたところ (r > reとする) で働く地球の重力は、 G me の数値をもちださなくても、 地球表面での重力を、距離の比の2乗 (r2 / re2) で われば得られる。

人工衛星の質量を m、軌道半径を r、公転角速度を ω とすれば、 「地球の重力が衛星の運動の向心力になっている」ことはつぎのように書ける。

m r ω2 = G me m / r2

衛星の位置での地球の重力を 地表面での重力によって表現すれば、つぎのようになる。

m r ω2 = m g re2 / r2

両辺から m を消去できる。 人工衛星の運動は、人工衛星の質量が(地球よりもじゅうぶん小さいかぎり)どんな値でも同じなのだ。 さらに、r を左辺にまとめると、つぎのようになる。

r3 ω2 = g re2

右辺はわかった値である。(有効数字2けたで、g = 9.8 m/s2 としてよい。) したがって、r と ω の一方を知れば他方がわかる。 衛星の公転周期 T は ω と「ω = 2 π / T」の関係にあるから、 軌道半径と公転周期の一方がわかれば、他方がわかる。

「静止衛星」(英語では geostationary satellite で、日本語でも「地球静止衛星」というべきだという考えもある)とは、 地上からみていつも同じ位置に見えている衛星である。 宇宙空間の中でとまっているわけではない。 地球の自転と同じ向きに同じ角速度でまわっているのだ。 静止衛星の軌道は、円軌道で、赤道面上にあり、さらに、軌道半径が、ある一定の値でなければならない。

この半径の値は、ここまでにのべた理屈で、計算することができる。 ここで「地球の自転周期」としては「恒星日」をとるべきだが、 概算だけならばそれを「太陽日」と同じとみなしてもよい。

衛星の位置をのべるときは「地上からの高さ」で言うことが多い。 それは、(この教材であつかう近似の範囲では) 衛星の軌道半径から地球半径をひいたものである。

円運動の話題で、円の中心からとおざかる方向にむかう「遠心力」という力を考えることがある。 このページで見てきたような円運動のとらえかたでは、そのような力は存在しない。 そのことに注意するために、図には(「遠心力」ではなく)「存在しない力」と書きこんでおいた。

遠心力を考えたくなるのは、人工衛星の例でいえば、 人工衛星に乗ったたちばで、人工衛星とともに動いていることを「とまっている」とみなすときである。 とまっているならば、自分に働く力の合計はゼロであるはずだが、 地球の重力が働いていることはわかっている。 もうひとつ「遠心力」というものが働いていると仮定すれば、合計をゼロにすることができる。 一般的にいうと、回転する座標軸のもとで運動をあつかうときには、 実際の力のほかに、「遠心力」や「コリオリの力[ちから]」のような見かけの力を追加して考えることがあるのだ。