今回の教材ページの内容は、松山・増田 編 (2021) 『大気と水の循環』の第1章「地球の大気と水圏を概観する」 (増田 執筆) と (ほぼ) 同じである。 このページの文章は印刷まえの原稿にもとづいている。 本の校正のときにした修正もなるべくいれたが、ていねいに照合はしていない。 キーワードの英語表現は、本では欄外に注と同様な形であげたが、 ここでは本文中の かっこ の中にあげている。

この本の第2章「気候システムのエネルギー収支」と第3章「グローバルな気候の変化」の内容は、前回の授業[惑星 (地球をふくむ) の放射エネルギー収支]とかさなる部分がある。 次回からは、この本の第4章「大気と海洋の大循環」の内容と 第5章「地表面のエネルギー収支を海陸分布がもたらす気候の特徴」の内容の一部分をあつかい、 そのあと、第2章・第3章に書いたが授業ではまだあつかっていない話題にすすむことにする。

授業中には他の資料を紹介することもある。授業後にその情報のリンクを追加する予定。

地球(Earth)の大気(atmosphere)と水圏(hydrosphere)の大きさをとらえるために,まず地球の大きさと形の概略をおさえておきましょう.

地球の形は,第一近似としては球です.近似を高めるならば中心から赤道までと極までの距離の違いを考慮して回転楕円体 [注1] とすべきですが,ここでは球で近似できる範囲で考えることにしましょう.

地球の大円(中心を通る断面)の円周は40000kmです.このきりのよい数値は,メートル(m)という単位が,子午線上で赤道から極までの長さの1千万分の1として構想されたおかげです.ただしメートルの定義は違うものになりました(メートルなどの単位の定義を知りたい場合には『理科年表』の最新の巻(本書の校正の時点では国立天文台 2020)の「物理・化学」の部の「単位」の章を見てください).半径は大円の円周を円周率の2倍で割れば得られます.

物質の状態には,固体(solid)・液体(liquid)・気体(gas)の3つの「相」があります.

液体と気体を「流体(fluid)」とまとめることがあります.固体は変形したとき元の形に戻ろうとしますが,流体は変形したまま元の形には戻りません.

固体・液体と気体との主な違いは,圧力(pressure)が変わった時,固体・液体の体積(volume)はほとんど変わりませんが,気体の体積は大きく変わることです [注2].質量(mass)を体積で割った量を密度(density)といいます.気体の密度は圧力によって大きく変わるのです.そして,現在の地球大気の圧力・温度と密度との関係は,次で述べるように理想気体(ideal gas)で近似してよいのです(金星の大気や,地球の海がもし水蒸気であった場合は,密度が大きいので,理想気体ではすまなくなります).理想気体では,一定の質量の気体の体積は, 圧力に反比例し, 絶対温度(absolute temperature)[注3] に比例します.言いかえると,密度は圧力に比例し, 絶対温度に反比例します.

海水の密度は厳密には一定ではなく,対流の議論では温度や塩分による密度の不均一が問題になりますが,水収支の議論では密度一定で近似します.キログラムという単位の構想から(これも現在の定義ではありませんが),水の密度はよい近似で1000 kg/m3になります.1 kg/m3ではないことに注意して下さい.

地球は,おおまかには同心球の形の「圏」からなる構造をしています.「大気」は,そのうち,気体でできている圏です.「水圏」は,液体である圏,H2Oを主成分とする圏,という二つのとらえ方がありえます.しかし,液体であっても,鉄を主成分とする外核や,珪酸塩を主成分とするマグマは,水圏に含めないのが普通です.他方,固体でありH2Oを主成分とする氷からなる部分は,「雪氷圏 (cryosphere)」として別だてにすることもありますが,水圏に含めることもあります.ここでは,水圏を,雪氷も含めてH2Oを主成分とする圏ととらえることにしましょう.

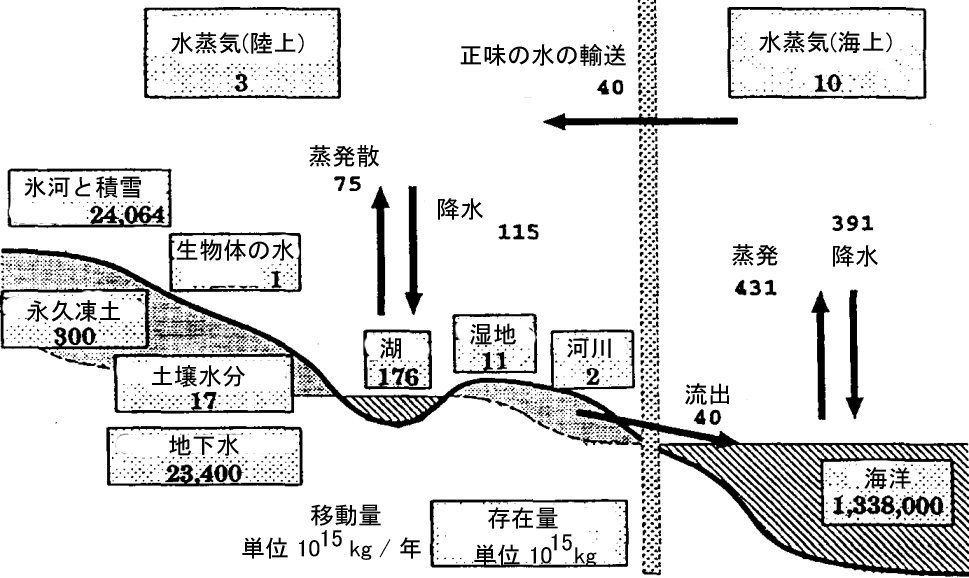

地球上の水 (3相を含めたH2O) が, どこにどれだけあるのかを図1.1に示します(図中,矢印で示された水の移動量は1.7節で扱います).

水の質量 約 1.4×1021 kgの95%以上が海洋(ocean)にあります.それに次ぐ量をもつ部分は,陸上の氷河 (glacier)と地下水(groundwater)であり,それぞれ2×1019 kg です.(氷河のうち大きいものを大陸氷床(continental ice sheet)といい,南極大陸とグリーンランドにあります.氷河と地下水の量の見積もりの精度はあまり高くありません.図1.1の「氷河と積雪」は有効数字が5桁あるわけではなく,桁の違う量を形式的に合計したものです).

海洋は地球の表面積の約70%を占め,深さは最大で11 km,平均で約4 km です.地球の半径と比べてみると,水圏は浅い層です.

↓ 図1.1 地球上の水の存在量と移動量(Oki 1999による)

【数研出版 『地学図録』 第3編 [17] 「地球上の水の循環」 上の図がだいたいこれと同じ。 (地下水の存在量がだいぶちがうが、図録の棒グラフのほうの値ならば Oki の図の値に近い。) 】

【第一学習社 『地学図説』 環境の章 4節 「物質循環と地球システム」 [1]「水循環」 の図の情報がだいたいこれと同じ。】

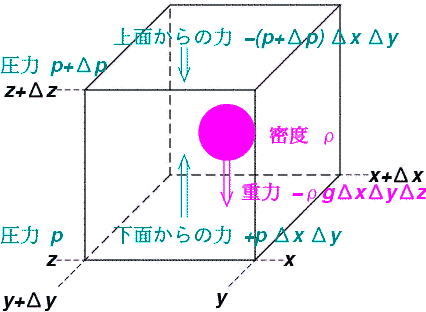

大気の質量は次のような考えかたで気圧(atmospheric pressure)から見積もることができます.大気は運動していますが,水平約100 km以上の規模で平均してみるならば,鉛直方向の運動方程式は,加速度を省略して,重力と気圧の鉛直傾度(気圧の差を高さの差で割ったもの)とのつりあいで近似できます(これを「静水圧のつりあい(hydrostatic equilibrium)」と言います). そこから,「地表の単位面積あたりの上にある大気の質量は,地上気圧を重力加速度で割ったものに等しい」という関係が導かれます.有効数字1桁の概算で,地上気圧を1000 hPa (ヘクトパスカル)[注4],つまり100 000パスカル,重力加速度を10 m/s2 とすれば,単位面積あたりの質量は10000 kg/m2であり,水におきかえると10mの水柱にあたります.大気の総質量はそれに地球の表面積をかければ求められます.

【↓[補足] 静水圧のつりあいを説明する図

もうすこしくわしい説明を、[「気候・気象学」のうち「地球大気の概観、質量と圧力」]のページでしました。】

大気の厚さ,つまり大気がしめる高さ方向の寸法は,ひとことでは述べられません.海面の高さから上空に行くと,大気はしだいに密度が小さく(希薄に)なっていきますが,明確な限界はありません.

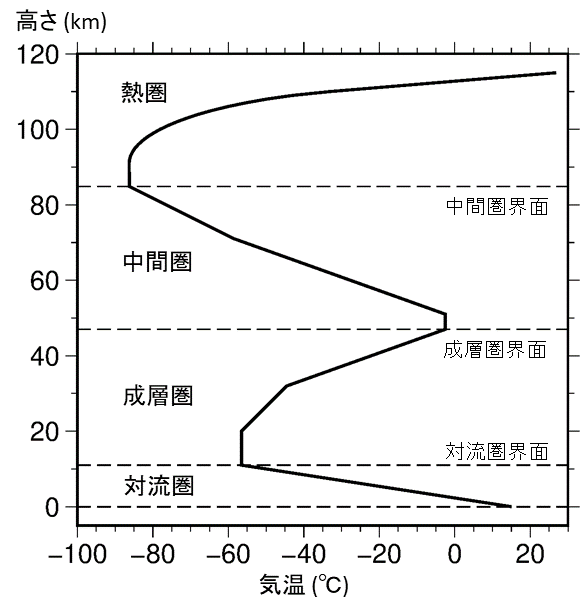

大気の温度は,緯度や季節によっても変わりますが,大局的には高さによっています.図1.2 に,「U. S. 標準大気(U.S. Standard Atmosphere)」と呼ばれる代表的な気温の鉛直分布を示します.高さとともに温度が上がるか下がるかに注目して,下から順に「対流圏 (troposphere)」「成層圏 (stratosphere)」「中間圏 (mesosphere)」「熱圏 (thermosphere)」と名前がついています.ただし熱圏は図の範囲よりも上に広がり,その温度は昼夜や太陽活動によって大きく変化します. 熱圏の大気は,電離している(分子から電子が離れてイオンになっている)ことが多く,成分の量の相互の比率も一定ではありません.他方,中間圏から下の大気は,大部分がイオンではなく中性の分子からなり,窒素・酸素・アルゴンなどの主要成分の量の相互の比率もほぼ一定です(水蒸気,オゾンなど,濃度が一定でない成分もありますが,相対的に少量です).

↓ 図1.2 大気の温度の鉛直分布と「圏」の名前 (NOAA et al. 1976による)

【数研出版 『地学図録』 第3編 [1] [B] 「大気の層構造」 右下の (a) 図の気温のグラフがこれと同じ。 気圧のグラフはつぎの図1.3 とだいたい同じ。】

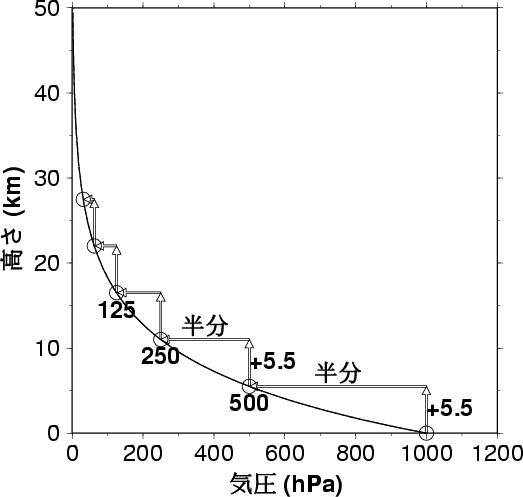

そして,大気の密度と気圧は桁違いに変わりえますが,絶対温度は 170~ 340 K と約2倍の幅をもつものの,桁は変わりません.そこで,ひとまず温度を一定値で近似し,理想気体の状態方程式 (equation of state)と静水圧のつりあいに基づいて大気の密度と気圧の鉛直分布を計算してみます. いずれも,高さの指数関数型になり,高さが約5.5 km上がるごとに密度も気圧も半分になります(図1.3).中間圏界面(mesopause, 中間圏の上限)の高さは5.5 kmの約15 倍なので,それより上にある大気の質量は概算で全体の1/215,つまり約百万分の30になります. 大気の質量の 99.995 % 以上が高さ約80kmよりも下にあるのです.

↓ 図1.3 静水圧,理想気体,温度一定で近似した気圧の鉛直分布

大部分の質量に注目すると,大気も,地球の半径に比べて浅い層です.大 気や海洋は浅い層なので,そのなかで起こる運動を考えるうえでは,地球の表面積と重力加速度は高さによらず一定とみなすことができます.また,その運動を起こす主要な力の組み合わせが,重力の向きである鉛直方向と,その他の水平2方向とは,違ってきます.

図1.2 にもどりますが,大気のうち対流圏では,ふつう,高さが高くなるほど温度が低くなっています.温度の低くなりかたは空間的・時間的に一様ではありませんが,図1.2にしめされた「U. S. 標準大気」に採用された代表値は,高さが1 km 上がるごとに温度が6.5 ℃ (温度差なので6.5 Kと言っても同じ) 下がるものです.

大気の中ではさまざまな空間規模の運動が起きています.その運動が持続する時間もさまざまです.

ただし,空間スケール(spatial scale)には大気の大きさによる制約があります.水平スケール(horizontal scale)は地球の大円の周 40000 kmで頭打ちになります.鉛直スケール(vertical scale)は,大気の質量の大部分が存在する深さが80 km 程度であることに加えて,密度が桁違いに異なるところにわたる運動が起こりにくいので,10~20 km 程度で頭打ちになります.

水平スケールと鉛直スケールの関係は,大ざっぱに言って,水平スケール 10 kmより小さい現象では1:1に近く,水平スケール 10 kmより大きい現象では,水平の方が大きくなり扁平な形になります.

時間スケール(temporal scale)と空間スケールは,空間スケールの頭打ちを別とすると,おおまかに言えば,比例に近い関係にあります.図1.4 では, 両対数軸上でさまざまな現象が,横軸の増分と縦軸の増分が等しい斜め45°の直線の付近に分布しています(ただし直線から2桁くらいずれた量のこともあることに注意して下さい).

ほぼ同じことですが,空間スケールの大きい現象でも小さい現象でも,速度(単位時間あたりの移動距離)は,桁違いには異なりません.風速(wind speed, 空気の移動速度の大きさ)も,大気中の低気圧 (cyclone) などの現象の移動速度の大きさも,1~10 m/sのオーダーです.ただし,例外的に100 m/sのオーダーになる場合があります.

(*) [図 1.4 大気の運動の時間スケールと水平スケール (小倉 2016から簡略化)]

図1.1 の水の移動量に注目しましょう.大気中の水蒸気(water vapor)の一部分が,相変化(phase change)して,液体の水滴や固体の氷の結晶からなる雲(cloud)ができます.雲の粒子が併合して大きくなり,雨(rain)や雪(snow)として落下します. 雨や雪をあわせて降水(precipitation)と言います.「降水量」は,雨や雪が,ある指定された期間に,地表面に降って,しみこまずに液体の水としてたまったと仮定したときの水の深さとされ,単位 mm で示されることが多いです.しかし,水の循環を考えるうえでは,地表面の単位面積あたりの水の質量の流れと考えたほうがよいのです.水の密度がよい近似で1000 kg/m3 なので,降水量1 mmはちょうど1 kg/m2にあたります.降水量の値は,緯度,海との位置関係,季節によって大きく異なりますが,世界全体の平均は概算で1000 mm/年,つまり1000 kg/(m2・年) になります.

降水によって失われる大気中の水蒸気は,海と陸からの蒸発(evaporation)によって補われます.地球全体の降水量と蒸発量は,よい近似でつりあっています.つまり,世界平均の蒸発量も約1000 mm/年になります.

陸から海へ,主に河川による水の質量の移動があります.陸上では降水量の方が蒸発量よりも多く,海上では蒸発量の方が降水量よりも多くなります.大気の運動 (風) による水蒸気の流れは,陸から海の向きのこともその反対のこともありますが,正味では海から陸に向かっています.このようにして,近似的に定常的な水の循環(hydrological cycle)が成り立っています(図1.1).

気候(climate)という言葉は,人ごとあるいは文脈ごとに,少しずつ違ったものを指しています.筆者の考えでは,「気候」の意味はつぎの3つに整理できます.学問が発達するにつれて新しい意味が追加されましたが,古い意味も重なって生き残っているのです.

この3)が出てきた理由は,2)の意味での気候の変化を因果関係的に考えようとすると,短期間に変化が生じる大気だけでは話が済まず,長期的に変化する海洋や雪氷を一緒に考える必要があるためです.

気温・気圧・風向・風速・湿度・降水量などといった気象要素で表される現象の時間スケール別の表現として,天気(weather),天候,気候があります.この使い分けも人により文脈によりますが,筆者はだいたい,時間スケールが10日よりも長いものごとが天候,10年よりも長いものごとが気候という用語感覚をもっています.なお,英語には「天候」にあたる言葉がないので,数か月ぐらいからclimateと言います.日本語でも,英語のclimateの訳語として「気候」が使われることもあります.

【[補足] この話題は、[「気候・気象学」の「気候,気象,気候システムについての序論」]で、もうすこしくわしくのべました。】

ある場所で暮らしている人たちを取り巻くのは,その地域のローカルな気候(local climate)です.気候の変化に適応するために欲しい情報は,ローカルな気候がどうなるかであることが多いです. ただし,自分の地域の気候ばかりでなく,人や物のやりとりのある他の地域の気候の変化も考える必要があることもあります.

気象や海洋の観測も,古気候の証拠も,多くはローカルな気候の観測であり,グローバルな気候(global climate)の状態は,たくさんの観測をあわせることで見えてきます.この文脈では,ローカルの方が分かりやすく,グローバルな気候はむずかしいです.

しかしながら,気候を理論によって理解したり,予測したりしようとする時は,グローバルな気候に関する知識の方が相対的に確実で,ローカルな気候に関する知識は不確実な場合が多いのです.人間活動がグローバルな気候を変化させていることが確実になってきた現代の市民(民主主義国の主権者)の教養として,直観的にとらえがたいグローバルな気候を理解することが求められています.

気候システムとは,大気,海洋,雪氷などの部分が,相互に,物質(とくに3相を含む水),エネルギー,力をやりとりしているシステムのことです.1975年に,アメリカ合衆国のGARP委員会報告書 (U.S. Committee for GARP 1975)に出た図が有名になりました.ここでは同じ年に世界のGARP組織委員会報告書に出た図を紹介します(図1.5,ICSU-WMO JOC 1975).こちらには,アメリカの報告書の図になかった「陸面」が加わっています.【出版された『大気と水の循環』の図1.5 は、アメリカの委員会の報告書のほうの図にもとづいており、本文もそれにあわせましたが、このウェブページでは世界の委員会の報告書のほうの図をしめします。】

[図 1.5 気候システムの概念図 (ICSU-WMO JOC 1975を元に作成)]

気候システムの部分としての「陸面」は,陸水(terrestrial water),土壌(soil),植生(vegetation, 陸上生態系)などを含みます.地下どのくらいまでの深さを考えるべきかは,考える現象と時間スケールによります. 温度変化を考える場合で,時間スケールが1年ならば 1 m,100年ならば 10 m,1万年ならば 100 m ぐらいを考えればよいでしょう.深さが時間の平方根に比例するのは,熱伝導(heat conduction)の性質からきています.

気候システムとは,質量保存(conservation of mass),エネルギー保存(conservation of energy)という物理法則に基づいた,質量とエネルギーの「たまり(storage)」と「流れ(flux)」からなるシステムです.保存則があるので,たまりと流れのうち測定されない量を収支解析によって推定することや,予測型の数理モデルを組むことができます.

質量保存,エネルギー保存を,質量やエネルギーの出入りのある系で考えます.系を箱とみなせば,箱の中の質量は時間とともに変化しえますが,その変化量は,箱の壁を通って出入りする質量の正味の流入(流入を正,流出を負として合計したもの)に等しくなります.エネルギーについても同様なことが言えます.力のやりとりも,「角運動量の保存」あるいは「運動量の保存」という形でとらえることができますが,ここでは深入りしません.

たまりの量と外部からの強制作用によって流れの量が決まり,流れによってたまりの量が変化します.これは,計測・制御工学あるいはサイバネティクスでいうところの,フィードバックシステム(feedback system)でもあります.フィードバックの例は第2章(気候システムのエネルギー収支)と第3章(グローバルな気候の変化)で述べます.また,第9章でも出てきます.

気候システムの概念は,物理に基づいて地球を考える立場で発達してきたので,物質を成分ごとに細かく分けて考えようとはしませんでした.ただし,1.7節で述べたように,大気・海洋・雪氷・陸面の水 (3相をふくむH2O)の質量のやりとりは重要です.そこで,大気を水蒸気とその他(「乾燥大気(dry atmosphere)」と呼ばれる),海洋を水とその他(「塩[しお] (salt)」と呼ばれる)のそれぞれ2成分からなるかのように扱うことが多いのです.

しかし,大気や海洋の成分をそのように単純化するのが適切でない場合もあります.大気中の二酸化炭素(carbon dioxide)の量は,大気,海洋,陸上生態系の間の炭素の循環(carbon cycle)によって変化しています.その変化のしくみを考えようとすると他の元素の循環の知識も必要になることもあります.そこで「生物地球化学サイクル(biogeochemical cycle)」の概念も発達してきました.その背景となる専門分野は地球化学と生態学です.

「気候システム」と「生物地球化学サイクル」を合わせたものを考えるならば,大気中の二酸化炭素の量も,システム内の変数になります.このようなシステムは「地球表層システム(Earth surface system)」あるいは「地球システム(Earth system)」と呼ばれることが多いです.他方,気候システムだけを考える時は,大気中の二酸化炭素濃度を,システム外から与えられる外部条件とみなすことが多いです.

気候システム全体として,質量保存とエネルギー保存を考えてみます.上側の境界での宇宙空間との間でも,下側の境界での地球内部との間でも,厳密に言えば, 質量の交換はゼロではありません.しかし,気候システムの,時間スケール百万年ぐらいまでのふるまいを論じるうえでは,よい近似で,気候システムは外との質量の出入りがない系であり,系内の質量は一定であるとみなせます(成分ごとの質量が一定であるという意味ではありません).

エネルギーについては,太陽光がエネルギーを伴ってやってきますので,上側の境界での出入りは明らかです. 第2章 で見るように,気候システムはエネルギーを受け取る一方ではなく,宇宙空間に向けてエネルギーを出してもいます. 下側の境界では,地球内部からの熱,いわゆる「地熱」があります.これは火山や温泉のあるところでは無視できません. しかし,地球内部から気候システムへの熱の流れの量(地球内部物理の学術用語で地殻熱流量(terrestrial heat flow)と言います)を全地球平均すると,約0.1 W/m2にすぎません (Pollack et al. 1993に挙げられた数値は 0.087 W/m2 です). これは,上側の境界での出入りが全地球平均で約 240 W/m2であることを考えるとだいぶ小さいです. [(気候システム論教材ページ) 地球表層のエネルギー収支の主要な項]. また,現代では人間社会の産業活動によって気候システムに出ていく廃熱(waste heat)がありますが,これも,全地球で平均すると約0.03 W/m2と見積もられています(Flanner 2009). [(気候システム論教材ページ) 人工廃熱]. そこで,グローバルな気候を考える時には下側の境界でのエネルギーの出入りを無視してよいと考えられます.

【地殻熱流量についての概説は、数研出版『地学図録』では、 第1編 [5]「地球内部を伝わる地震波・地殻熱流量」 [D] 「地殻熱流量」にある。】