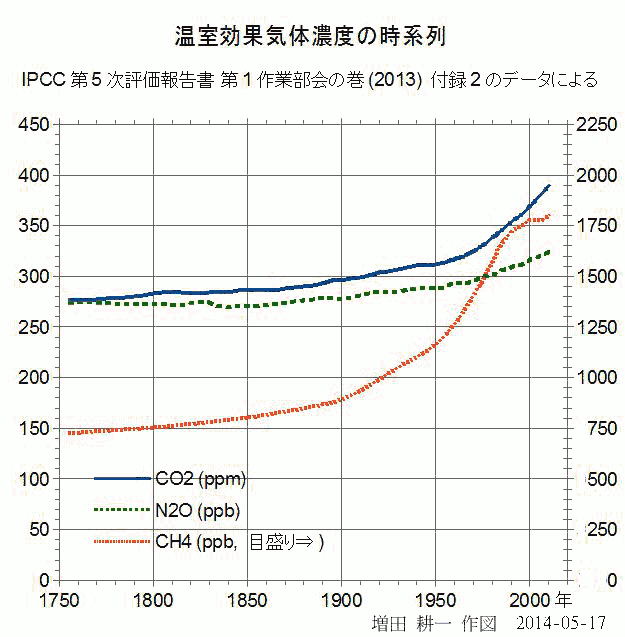

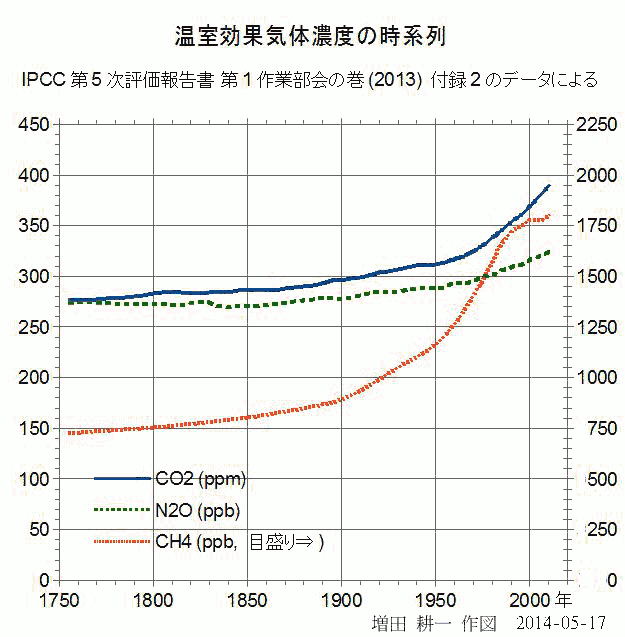

温室効果気体濃度のこれまでの変化 (IPCC第5次評価報告書(2013年)のデータから作図)

わたしは、地球温暖化を、「温室効果気体の増加を原因とする気候の変化」、 さらに限定すれば「人間活動起源の温室効果気体の増加を原因とする気候の変化」ととらえるのが よいと思っている。 世界の多くのところで地上気温があがることはその代表的な症状ではあるが、症状はそれだけではないのだ。

気候システムの平均の温度が高いことと、気候システムにたまっているエネルギーが多いこととは、 (かならずというわけではないが、おそらく) 対応している。 気候システムにたまっているエネルギーが (無視できないほど) 変化すれば、 全地球規模の気候が変化するだろう。 (全地球規模の気候が変化する原因がエネルギーの変化だとはかならずしも言えないが、そうである可能性が高そうだ。)

「エネルギー保存の法則」がなりたっている (エネルギーは不生不滅である) ので、 気候システムにたまっているエネルギーの変化は、気候システムにとってのエネルギーの収入と支出の差にひとしい。 気候システムのエネルギー収入は、太陽からくる電磁波 (おもに可視光) を気候システムが吸収することだ。 エネルギー支出は、気候システム自体が宇宙空間にむけて電磁波 (おもに赤外線) を出すことだ。

エネルギーの収入を変える原因としては、太陽が出す電磁波のエネルギーの変化と、 気候システムが太陽光を吸収するわりあい (逆に言えば、反射するわりあい) の変化がある。 これも重要なのだが、きょうはとばすことにする。

エネルギーの支出を変える原因として、大気中で赤外線を吸収する物質の量の変化がある。 赤外線を吸収する物質は、赤外線を射出する物質でもある。 このような物質がふえると、地表面から出た赤外線が宇宙空間に出ていくまでに、 吸収・射出がくりかえされる回数がふえる。 出ていく放射が同じならば、このような物質が多いと、地表面温度や、地表面のすぐ上の気温は、高くなる。 大気中の赤外線を吸収する物質が地表面温度を高めるはたらきに「温室効果」という名まえがついている。 その物質を「温室効果物質」という。 そのうち気体であるものを「温室効果気体」または「温室効果ガス」という。 ([放射]のページの「温室効果気体」のところを参照。)

地球大気の気体成分のうちで、温室効果にいちばんきいているのは、水蒸気 (H2O)だ。 しかし、水蒸気は、海があるもとでは、気温が高くなるほど、海から供給されて多くなる。 水蒸気量は、気温とともに変わる量であって、気温の変化にとって外因ではない。 水蒸気が温室効果をもつことは、温度変化にとって正のフィードバックとしてはたらく。

地球大気の温室効果気体のうちで、外因とみなせて、いちばん重要なのは、二酸化炭素 (CO2)だ。

日本で学んでアメリカ合衆国で働いた真鍋 淑郎 (Syukuro Manabe)は、 真鍋は大気のエネルギー収支にもとづく鉛直1次元モデル (南北・東西の不均一を省略、高さによるちがいは考慮) をつくり、 二酸化炭素や水蒸気やオゾンによる放射の吸収・射出を計算にいれて、 世界平均の気温の鉛直分布を再現した。 ただし対流圏の気温は放射だけでなく対流の効果を入れる必要があり、 ひとまず、対流が起こるならば気温減率が一定値 (6.5 K/km) になると仮定して計算した。 (Manabe & Strickler 1964 の論文)。[図]

アレニウス (Arrhenius) の1896年の論文以来、 二酸化炭素濃度2倍の気候と1倍の気候 (それぞれ定常状態) のあいだの 温度差はどれだけになるかという問題があった。 ここでは「二酸化炭素倍増への定常応答」とよぶことにする。 その答えは、0次元モデルではさだまらなかったが、 真鍋の1次元モデルによれば 2.3 ℃ となった。(Manabe & Wetherald 1967 の論文)。 (ただし、これは、水蒸気量が気温とともに飽和比湿に比例してふえる (相対湿度一定)という 仮定をおいた結果である。水蒸気量が変わらないとすれば 1.2 ℃ぐらいになる。) [図]

気候の「変化」の問題としても、二酸化炭素のような温室効果物質がふえれば、 いわば大気が赤外線の目でみて不透明度がつよまると考え、 対流圏では高いところほど温度が低いこととくみあわせると、 定常状態から非定常をへてつぎの定常状態へのうつりかわりとしての「温暖化」が おこるだろうといえる。 真鍋による講義の図をもとに増田が説明のためにつくった図をつけておく。 [図]

真鍋の本業は、大気の運動とエネルギー収支の両方を表現した 3次元の「大気大循環モデル」だった。 それができたので、二酸化炭素倍増への定常応答を計算してみると、 世界平均地上気温の差としては、2.9 ℃となった。(Manabe & Wetherald 1975 の論文)。 同じ研究プロジェクトではあるが、1次元モデルと3次元モデルという、だいぶちがった方法で、 あまり大きくちがわない結果が出た。

他の研究者の結果も、近いものになった。 大きくはなれた値を出していた研究については、仮定に欠点があることを指摘できた。 1970年代後半には、NASAの研究所 GISS の ハンセン (Hansen) たちも大循環モデルによる研究をはじめ、 二酸化炭素濃度を変えた実験もしていた。 その暫定的結果も知ったうえで、1979年、アメリカ科学アカデミーの下の Charney 委員会は、 二酸化炭素倍増への定常応答は 1.5℃~4.5℃ の間だろうと結論した。 そして、1958年以後の継続観測で二酸化炭素濃度がふえていることがわかっており、 化石燃料の消費がつづけば二酸化炭素濃度がふえつづけると予想されるので、 (ほかの重要な気候変動要因がきかなければという条件つきだが) (当時の) これから数十年のうちに温暖化がおこるだろうという見通しをのべたのだった。

1980年代ごろに、いろいろな研究がすすんだ。

その結果、(当時の) 今後百年ぐらいの気候の変化は、 (太陽活動の大きな変化、火山の大きな噴火、天体の地球への衝突、全面核戦争などの 予想困難な事件がなければ) おもに二酸化炭素の増加による、 温暖化 (世界平均地上気温が上昇することをおもな症状とする変化) になるだろうという、 専門家の相対多数の認識がえられた。

1980年代なかば、スウェーデンの大気科学者 ボリン (Bolin、のち IPCC初代議長) ほかのよびかけによって、 気候自体のほか、生態系、農業などの専門家が、予想される温暖化の影響の検討をはじめた。 そしてボリンたちは、国連に、科学的知見を政策に反映させるしくみをつくるよう働きかけた。

そして、1988年に、「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC) がつくられ、 地球温暖化とその対策に関する知見をまとめる報告書を数年ごとに出している。

工業化(産業革命)以後、大気中の温室効果気体濃度はふえている。

【濃度の数量表現について。ここでいう ppm は百万分の1、ppb は十億分の1である。 ただし、質量比ではなく、「体積比」である (volumeのvをつけてppmvのように書くこともある)。 これは、理想気体の近似を前提としていて、むしろ「分子数比」と考えたほうがよい。 たとえば、二酸化炭素濃度が 400 ppm とは、 空気の分子 百万個のうち400個がCO2であるということである。】

温室効果気体濃度のこれまでの変化 (IPCC第5次評価報告書(2013年)のデータから作図)

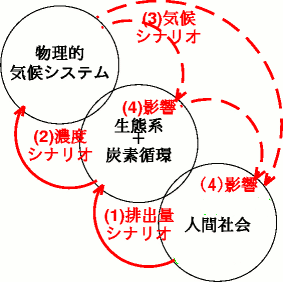

人間社会は、将来の気候の予測を求める。 しかし、将来の気候変化は、人間社会の発展や意志決定に依存する。 それまで含めた根拠ある予測は不可能だろう。

そこで、人間社会の将来の発展について、ありうるシナリオを複数考え、 それぞれについて、温室効果気体の排出量のシナリオをつくる。 それをもとに炭素循環に関するシミュレーションをして、大気中の濃度のシナリオをつくる。 それをもとに気候モデル(大気・海洋の3次元モデル)によるシミュレーションをして、 (世界平均だけでなく地理的分布ももつ) 気温・降水量そのほかの気候シナリオをつくる。 これを、影響評価や対策立案につかう。

この手続きは、英語では prediction ではなく projection と呼ばれている。 日本語になおせば「気候変化の見通し」が適当だろうと思うが、ふつう「温暖化予測」と呼ばれてしまっている。

上記の手続きは、2007年に出たIPCC第4次評価報告書にいたる作業に即して述べた。 2013-14年に出たIPCC第5次評価報告書にいたる作業は、濃度シナリオから出発し、 排出量シナリオはそこから逆算する形をとっている。 (わたしは第4次の形が基本で、第5次の形は期限にまにあわせるための方便だと思う。)

(IPCCではなく) たとえば国立環境研究所の研究者が、予測型シミュレーションをおこなって、論文を書く。 IPCCの役まわりは、そのような多数の論文を読んで、いまなにがわかっているかを報告書としてまとめることである。

IPCC第5次評価報告書では、4つの濃度シナリオにもとづく気候見通しが論じられている。 結果の代表として、濃度増加がいちばん大きいRCP8.5といちばん小さいRCP2.6にもとづく、 世界平均地上気温の、西暦2100年までの時系列を見る。 結果は、シナリオ間のちがいと、同じシナリオのうちの気候モデル間のばらつきが同程度である。