大気の深さはひとことでは述べられない。海面の高さから上空に行くと、大気はしだいに密度が小さく(希薄に)なっていくが、明確な限界はないのだ。

しかし、大気の質量を見積もることはむずかしくない。それは、気圧との関係による。

物体の境界面、あるいは物体内部に仮想的に考えた面で働く面積あたりの力を「応力」という。 応力は、どの面に対して、どちら向き (面に垂直、面に平行など) に働くかによってちがう値をとりうる。 しかし、静止した流体(液体や気体)では、応力として面に垂直なものだけを考えればよく、 しかも、同じ場所での面に垂直な応力は、考える面の方向によらないので、 方向を指定しないで値を考えることができる。この値が圧力である。 動いている流体や、固体でも、同様に圧力を考えることができる。 ただしそのばあいは応力は圧力だけではない。

【海面に比べて圧力の大きな深海に持っていったものは、 等方的に圧縮される。上下方向にだけ押されてつぶれるわけではない。

(講義の動画をとったとき用意しそこなっており、その後に追加しました。)】

圧力の次元は力わる面積なので、 その国際単位はN/m2 = kg m-1 s-2であり、 これにPa (パスカル)という名前がついている。 100 PaをhPa (ヘクトパスカル)といい、気象ではふつうこの単位を使う。 ミリバール(mb)は、hPaと同じことである。

大気は運動しているけれども、水平約100 km以上の規模で平均してみるならば、 鉛直方向の運動方程式は、加速度を省略して、重力と、気圧の鉛直傾度(気圧の差を高さの差で割ったもの)と のつりあいで近似できる (これを「静水圧のつりあい」という)。 そこから、「地表の単位面積あたりのその上にある大気の質量は、地上気圧を重力加速度で割ったものに等しい」という関係が導かれる。 有効数字1桁の概算で、地上気圧を1000 hPa (ヘクトパスカル) つまり十万パスカル、 重力加速度を10 m/s2とすれば、 単位面積あたりの質量は1万kg/m2であり、水におきかえると10mの水柱にあたる。 大気の総質量はそれに地球の表面積をかければよい。 もうすこしくわしくは、つぎのリンクさきのページを見てほしい。

図表には、4章 171ページ [3]「大気圧」に、つぎの話題があるが、 残念ながら、静水圧のつりあい (現実の大気に対しては近似) の説明は見あたらない。

地球の大気の状態方程式 (温度、圧力、体積を関係づける式)は、 理想気体の状態方程式でよく近似できる。 (金星大気や、もし地球の海が気体だったばあいの水蒸気大気は、 密度が大きくなるので、理想気体からはずれてくる。) ただし、気象学の文献では、単位質量あたりの大気(空気)についての式をたてるので、 状態方程式を、物理・化学でふつうの形から変形したものを使う習慣がある。 授業を進めるうちに必要になったらそこで説明するが、 すぐ知りたい人はつぎの用語補足を見てほしい。

そして、大気の密度と気圧は桁違いに変わりうるけれども、絶対温度は 170 K ~ 340 K と約2倍幅をもつものの、桁は変わらない。

そこで、ひとまず温度を一定値で近似し、理想気体の状態方程式と静水圧のつりあいに基づいて、密度と気圧がそれぞれ高さについてどのように分布するか、計算してみる。 【計算の過程については、佐藤 尚毅 『基礎から学ぶ気象学』 2.4節「大気の圧力」の後半、 あるいはそれを参照した増田の授業ページ [地球大気の概観、質量と圧力] の「密度と圧力の鉛直分布の説明」を見てほしい。】 結果はつぎのようになる。

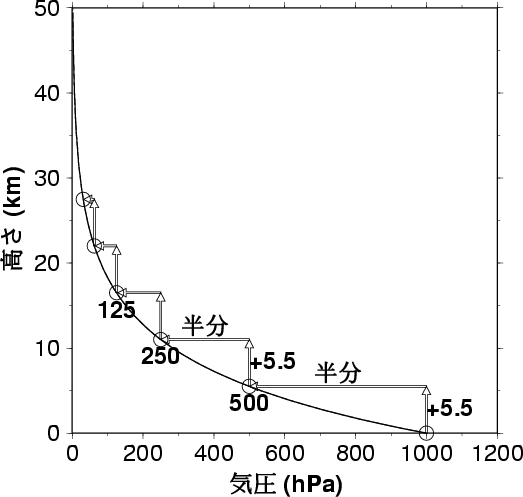

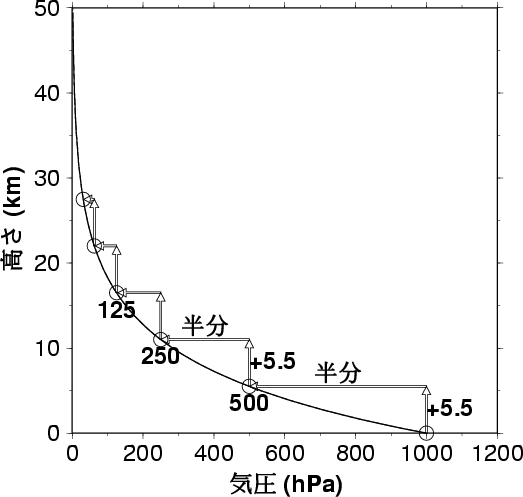

大気の密度と気圧の鉛直分布は、いずれも、高さの指数関数型になり、高さが約5.5 km上がるごとに密度も気圧も半分になる。 中間圏界面(中間圏の上限)の高さは5.5 kmの約15倍なので、 それより上にある大気の質量は概算で全体の「2の15乗分の1」つまり約百万分の30である。 大気の質量の99.995%以上が高さ約80kmよりも下にあるのだ。

このように、大部分の質量に注目すると、大気も、海洋と同様に、地球の半径に比べて浅い層である。 大気や海洋は浅い層なので、そのなかで起こる運動を考えるうえでは、 地球の表面積と重力加速度は高さによらず一定とみなすことができる。 また、その運動にとって、重力のむきである鉛直方向と、そのほかの水平2方向とは、違った意味をもつ。

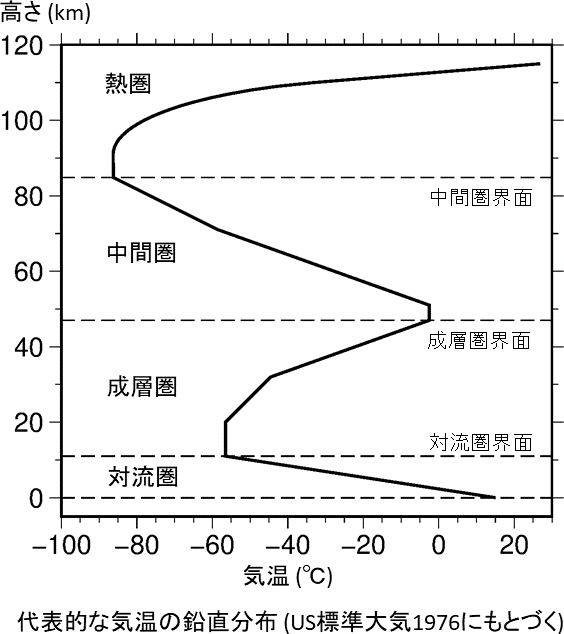

大気の温度は,緯度や季節によっても変わるけれども,大局的には高さによっている. つぎの図に、「標準大気」と呼ばれる代表的な気温の鉛直分布を示す。 高さとともに温度が上がるか下がるかに注目して、下から順に「対流圏」「成層圏」「中間圏」「熱圏」と名まえがついている。 ただし熱圏は図の範囲よりも上にひろがり、その温度は昼と夜や太陽活動によって大きく変化する。

(図表 では、4章 [(*) 170ページ「大気圏の構造」[1 A] 「大気圏の層構造」]、 [(*)171ページ [3 D]「標準大気」])

熱圏の大気は、電離していることが多く、組成も一定でない。 他方、中間圏から下の大気は、大部分が中性の分子からなり、窒素・酸素・アルゴンなどの主要成分の組成もほぼ一定である。 (水蒸気、オゾンなど、濃度が一定でない成分もあるが、相対的に少量である。)

なお、対流圏の上端の面(対流圏と成層圏のさかいめ)を「対流圏界面」という。 (むかしは日本語では単に「圏界面」と言ったのだが、 成層圏の上端の面(成層圏と対流圏のさかいめ)を「成層圏界面」のように言うので、 いまでは「対流圏界面」もそれにあわせた表現が標準になった。)