kairiku.html [地表面のエネルギー収支と海陸分布がもたらす気候の特徴 (松山・増田 2021 第5章) のページとのあいだを行き来する。 参考になる本については、上記ページの中の「文献案内」を見てほしい。

地表面に達する下向き太陽放射は、 大気上端に入射する太陽放射とちがって、雲などによる不規則な変化もともなうけれども、 地球と太陽の幾何学的関係による日変化と年変化が明確にある。 太陽放射は夜にはこないので、 日変化の形は 1日周期の正弦波 (サインカーブ) と同じにはならないが、 周期成分にわけると1日周期成分のわりあいが大きく、その成分の極大は各地点の正午ごろにくる。 日変化をならして年変化をみると、低緯度や高緯度では半年周期成分もかなり大きいが、 中緯度では 1年周期の正弦波でかなりよく代表され、その極大はその半球の夏至ごろにくる。

上向き太陽放射は下向き太陽放射の反射なので、 反射率の変化がいくらかあるが、おおまかには、下向き太陽放射と同じように変化する。

地表面のエネルギー収支は、変動する太陽放射があたえられて、 それが地表面から上の 地球放射 (赤外線)、顕熱輸送、潜熱輸送、と、 地表面から下の熱輸送 (陸上では熱伝導) に分配される、と とらえることができる。 とくに陸上では、地表面から下への熱輸送が大きくなれないので、 大まかには、日変化では時刻ごとに、年変化では各季節内で、 太陽放射 (下向きを正とする) と、 地球放射、顕熱輸送、潜熱輸送の合計 (上向きを正とする) の合計が、 だいたいつりあっている。 他方、海上では、陸にくらべて深い層がエネルギーをたくわえるので、 地球放射、顕熱輸送、潜熱輸送の 日変化や年変化は、かならずしも太陽放射に連動しない。

ここでは日変化をならして年変化を考えることにする。

地表面でのエネルギーのやりとりの量の年変化を単純化して、 陸や海の正味のエネルギー収入の時系列が、平均値がゼロで夏至に極大をもつ正弦波だとしよう。

陸や海のうち温度が年変化するのは表面からある深さまでの層にかぎられるとし、 層内の温度は均一にまざっていて地表面温度とも同じであり、 層がもつ面積あたりのエネルギーは面積あたりの熱容量に温度をかけたものだとしよう。

まず、非常におおまかな近似として、層がもつエネルギーの季節変化の振幅は、 陸も海も同じだとしてみる。 すると、地表面温度の年変化の振幅は、面積あたりの熱容量に反比例するので、 海では陸のおよそ百分の一ということになる。 実際にはいろいろな項が変化するので、これほど極端にはならないが、 陸面温度の年変化の振幅は、海面水温の年変化の振幅よりもだいぶ大きい。

熱容量のちがいは、年変化の振幅だけでなく、 位相 (1年のうち何月何日ごろに地表面温度が極大になるか) にも影響する。 陸は熱容量が小さいので、太陽放射の極大 (夏至ごろ) から小さい遅れで、地表面温度が極大となる。 (それによって、上向きの地球放射・顕熱輸送・潜熱輸送の合計が極大となる。) 海は熱容量が大きいので、 だいたい、太陽放射が年平均より大きいあいだ (だいたい春分から秋分まで) はエネルギーを吸収し、 太陽放射が年平均より小さいあいだ (だいたい秋分から春分まで) はエネルギーを放出する。 したがって海面水温は、秋分ごろに極大 (春分ごろに極小) になる。

大気は陸上と海上とのあいだを動くが、水平距離がはなれるほどまざりにくくなる。 したがって、陸上でも海に近いところは、 内陸にくらべて、気温の年変化の振幅が小さくなりがちであり、 気温の極大の夏至からの遅れが大きくなりがちだ。

地上気温のデータに、1年周期のサインカーブをあてはめて、 振幅と位相をそれぞれ見てみた。

[地上気温の年変化の振幅と位相] ← このページの図をつかって紹介する。

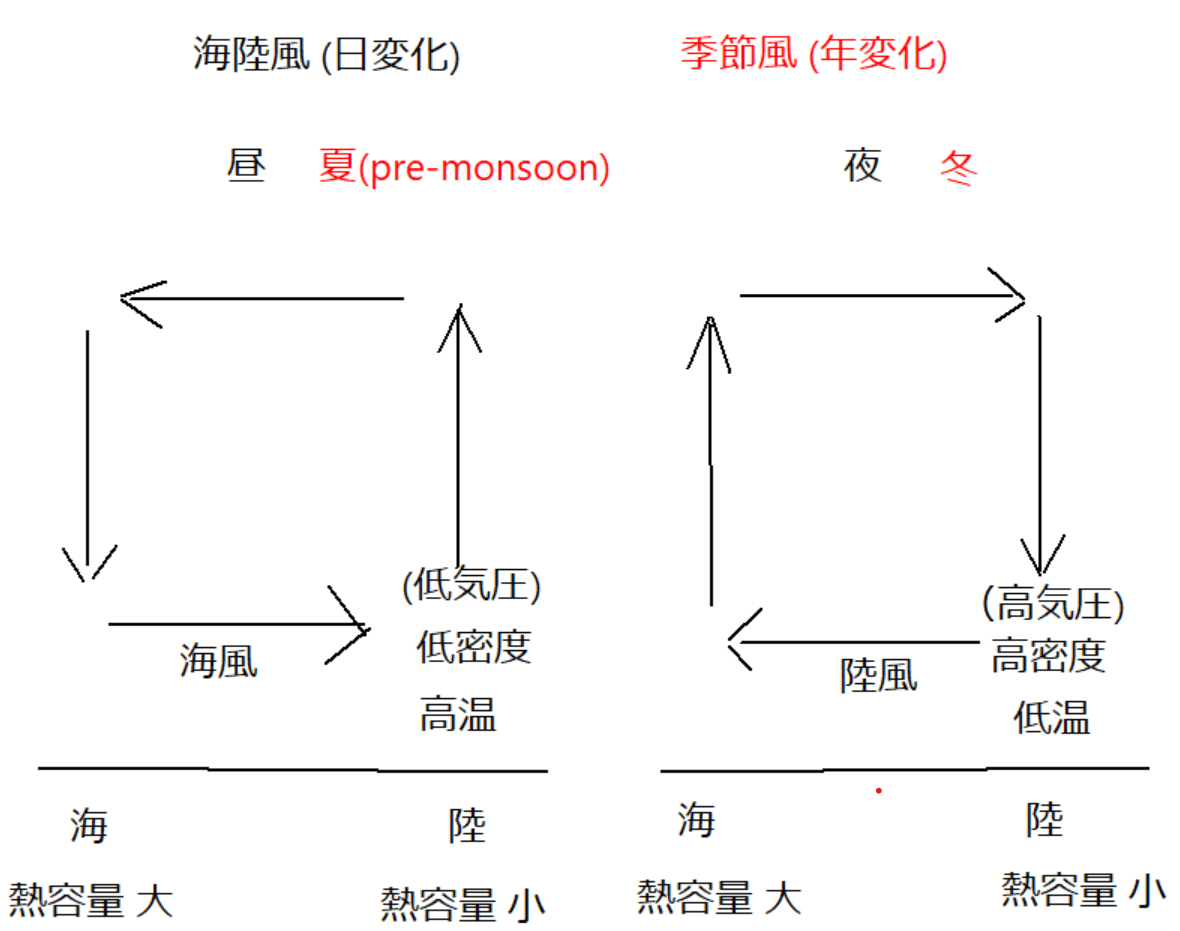

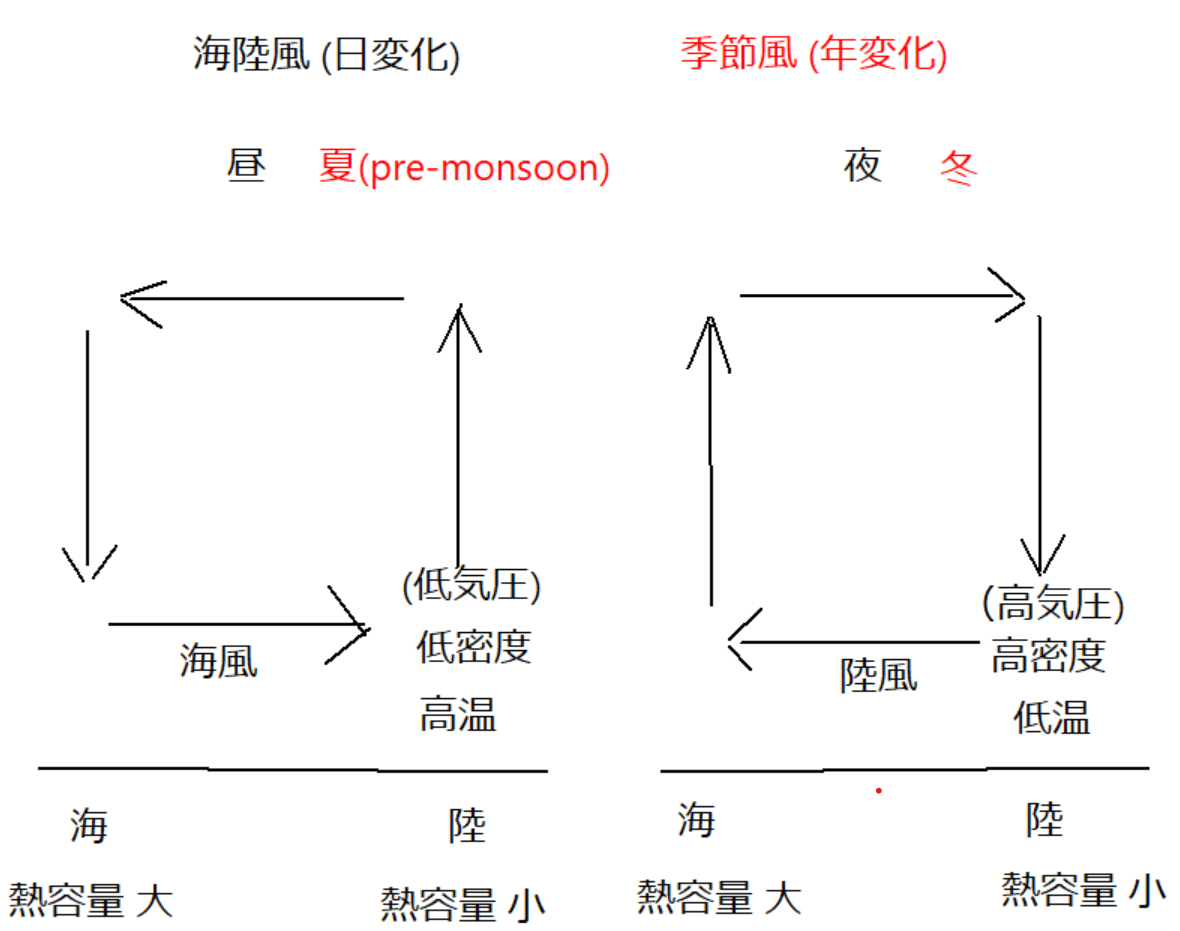

日変化でも、年変化でも、陸上の気温は、海上の気温よりも、変化の振幅が大きい。 このことにより、空気の密度のちがいが生じ、密度の小さい空気が相対的に上昇するような、 広い意味の対流 (上下の対流ではなく水平に近い対流) が生じることがある。

「海陸風」は、日変化によって生じる、このような循環をさす。 昼には陸上の気温が高くなるので、陸上で上昇し、海上で下降するような循環が生じる。 地表付近では海から陸にふきこむ風が生じ、「海風 (うみかぜ または かいふう)」といわれる。 空気の質量保存から考えて、上空のどこかに逆むきの空気の流れ (反流) があるはずだ。 日変化する海陸風のばあい、反流は対流圏下層のうち、たとえば地上 2 km あたりにある。 夜には陸上の気温が低くなるので、循環は逆まわりとなり、 地表付近では「陸風」が生じる。 海陸風の時間スケールでは、地球の自転にともなうコリオリの力はあまり重要ではない。

年変化でも海陸風と同様なしくみがある。 ただし、この時間スケールではコリオリの力が重要であり、 対流圏下層では、夏には陸上に低気圧ができてそのまわりをまわりながら海から陸にふきこむ風が、 冬には陸上に高気圧ができてそのまわりをまわりながら陸から海にふきだす風が生じる。 これが、季節風、英語では monsoon とよばれる。 (日本語で「季節風」と「モンスーン」を区別するばあいとしないばあいがある。ここでは区別しない。)

夏には陸面の温度が海面よりも高くなる。 したがって、地表付近では陸に低気圧ができ、海から陸に向かう風がふく。 ただし、年変化の場合は、地球の自転の影響を強く受けるので、 低気圧のまわりの風は、北半球では上から見て反時計まわりに等圧線にほぼ平行にまわり、 少しだけ内側に吹きこむ形になる。

冬には陸面の温度が海面より低くなる。 したがって、地表付近では陸に高気圧ができ、 北半球では上から見て時計まわりにまわりながら、少しだけ海のほうへ吹き出す形になる。

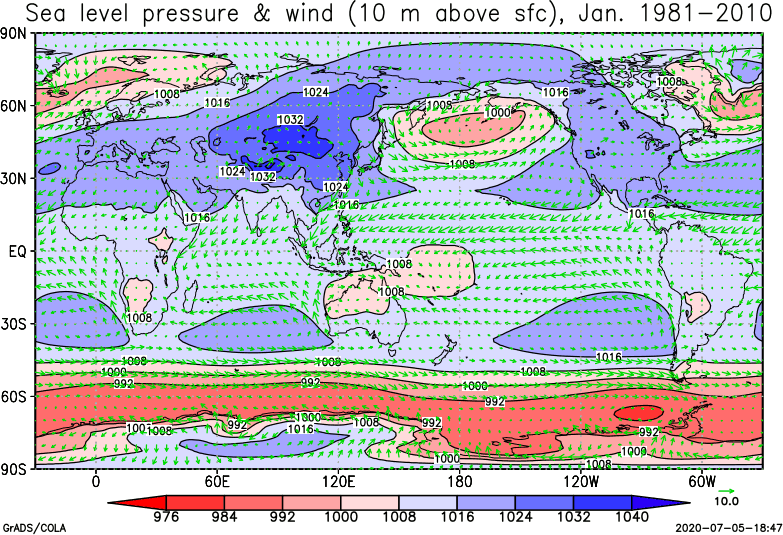

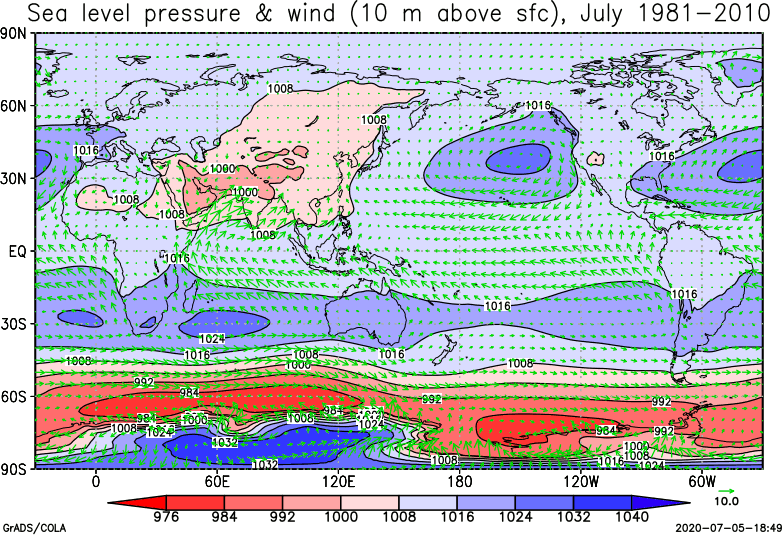

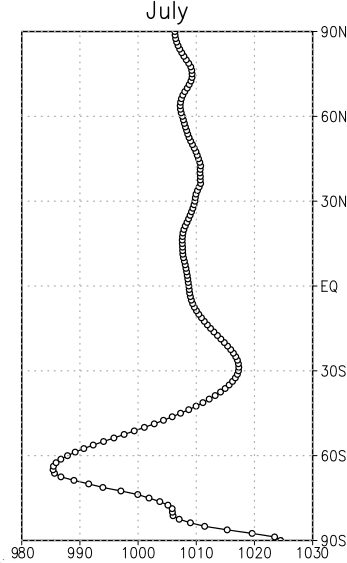

海面気圧の地理的分布をみる。

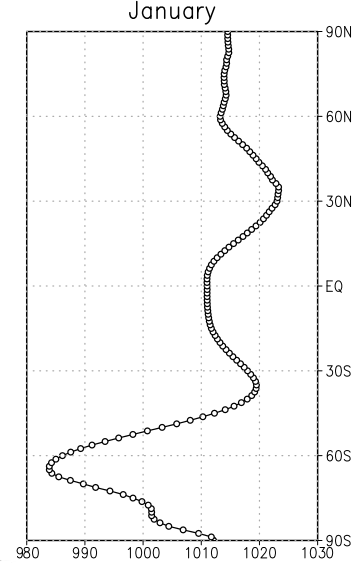

ここでは、1月 (北半球の冬至から約10~40日あと)と 7月 (北半球の夏至から約10~40日あと) の状態を図化した。 なお、地図には月平均の地表付近の(地上10mとして計算された)風ベクトルが重ねてある。 折れ線グラフは海面気圧の各緯度での東西全経度平均値である。

北半球の冬には、(東西平均では低気圧である温帯の高緯度側なのに) ユーラシア大陸のシベリアからモンゴルにかけて高気圧がある。 ここから吹き出す風が、日本付近では北西の風であり、 日本海などの海をわたるあいだに水蒸気を受けとり、 日本列島の日本海側に来て、山にぶつかって上昇し、雪や雨をもたらす。

沖縄あたりから南では、風向は北東になっている。 熱帯モンスーン地帯のうちでは、 (夏のモンスーンが雨をもたらす地域にくらべて面積はせまいが) フィリピン東海岸、ベトナム東海岸、マレー半島東海岸(タイ南部・マレーシア本土)、 ボルネオ島北海岸、スリランカ東海岸などでは、 日本の日本海側と同様、 冬のモンスーンが、海をわたってくるあいだに水蒸気を受けとり、陸にぶつかって雨をふらせる。 【[モンスーン、monsoon、季節風 その(2) (2017-10-31)] のリンクさきの図を参照。】

北半球の冬のモンスーンは、 南半球熱帯のインドネシア・オーストラリア北部の夏のモンスーンにつながっている。

北半球の夏には、(東西平均では高気圧である亜熱帯なのに) インド亜大陸を中心に低気圧がある。 ここに吹きこむ風が、インドの夏の南西モンスーンである。

ただし、熱帯モンスーンは、雲・降水との関係も重要である。 熱帯モンスーン地帯の大部分で、 夏のモンスーン季 (北半球では6・7・8月ごろ) が雨季であり、背の高い雲が発達して雨がふる。 陸面温度や地上気温が最高になるのは、雨季にはいる前の乾季の終わりごろ (北半球では4・5月ごろ)である。 (「モンスーンの前」という意味で「プレモンスーン」という)。 上に述べた、陸面と海面の温度差によってつくられる循環の理屈があてはまるのは、 プレモンスーン季の循環のほうである。 雨季がはじまると、地面が湿り、水の蒸発によって地面温度が下がるので、 地表面温度の海陸差は小さくなる。 モンスーンの上昇域は、雲の中で水蒸気の凝結がおこることによって自己維持されるが、 場所がずれていくこともある。 モンスーン本番がはじまってしまうと、海陸の温度差は主原因でなくなるが、 モンスーンの始まりには、海陸の温度差が重要なのだ。