今回の教材ページの内容は、松山・増田 編 (2021) 『大気と水の循環』の 第5章「地表面のエネルギー収支と海陸分布がもたらす気候の特徴」 (増田 執筆) と (ほぼ) 同じである。 このページの文章は印刷まえの原稿にもとづいている。 本の校正のときにした修正もなるべくいれたが、ていねいに照合はしていない。 キーワードの英語表現は、本では欄外に注と同様な形であげたが、 ここでは本文中の かっこ の中にあげている。

「地表面(surface of the earth)」は,大気と陸との境界である地面 (land surface)と,大気と海洋の境界である海面 (sea surface)をあわせてさす表現です.「エネルギー収支(energy balance)」は「熱収支(heat balance)」と表現されることが多いですが,ここでは,エネルギー保存則の応用であることを明確にするために,この表現にしておきます.

大気は電磁波を(波長によって透過率はさまざまですが)通すのに対して,陸や海洋は電磁波をほとんど通さないので,地表面で,エネルギーの流れの種類の変換が起こります.この意味で,気候システム自体のしくみを考えるうえでも,地表面のエネルギー収支は重要です.また,地表面のエネルギー収支を構成する項の一つは,陸や海から水が蒸発するのに伴ってエネルギーが大気に移ることです.この項を通じて,エネルギー収支と水収支は密接に結びついています.

第8章で陸上生態系に対する制約条件としての気候を考えるうえでも,また,ヒトの健康に影響を与える要因としての気候を考えるうえでも,地表面のエネルギー収支の概念がよく応用されます.そして,地表面のエネルギー収支に関する概念は,水平スケールが数メートルぐらいから全地球規模まで,基本的に変わらず通用します.したがって,大気と水の循環について学ぶならば,地表面のエネルギー収支は,必ずおさえておくべき主題だと,筆者は考えています.

この主題の総合的な教科書としては,かつてはSellers(1965)とブディコ (1973)が挙げられましたが,情報が古くなりました.それに代わるものが書かれることを期待したいです.エネルギー収支項と観測可能な地上気象要素との関係については,近藤(1994, 2000)が有用です.

自然科学で収支解析が有効なのは,多くの場合,質量保存(conservation of mass)やエネルギー保存の法則が応用できる時です.ここで,質量やエネルギーについて,次のような式(5.1)が成り立ちます.

d(たまりの量)/dt = 収入 - 支出 ...(5.1)

ここで「たまりの量」を「貯留量」と書こうとしたのですが,「d(たまりの量)/dt」を「貯留量」と言う人もいますので,別の表現にしました.式(5.1)は,定常状態では次の式(5.2)のように「収支がつりあった」状態になります.

0 = 収入 - 支出 ...(5.2)

まず,地表面からある深さまでの陸または海の層についてのエネルギー収支を考えることにします.この場合,ふつう単位面積あたりで考えます.たまりの量の次元は面積あたりのエネルギー,流れの量の次元は面積あたり・単位時間あたりのエネルギー,つまりエネルギーフラックス密度(energy flux density)になります.気象などの分野では,「フラックス密度」を「フラックス」(flux)と言ってしまうことが多く,本書でもそうすることがあります.

ここでは,層の深さを仮にzLとしておきます.実際には,上側に比べて下側のエネルギーのやり取りが無視できる層を取ることが多いです.その厚さは議論の対象とする時間スケールによって異なります.季節変化ならば,陸では数メートル,海では100メートルくらいを取ればよいでしょう.

この層にたまっている単位面積あたりのエネルギーの量を仮にSとしておきます.層の上側(地表面)でのやりとりは,「正味放射(net radiation)」Rnet (慣例では下向きが正),「潜熱フラックス(sensible heat flux)」LE (上向きが正),「顕熱フラックス(latent heat flux)」H (上向きが正)からなります.層の下側(深さzL)でのやりとりは,陸では熱伝導,海では対流(ただし,ここでの「対流」は熱伝達論的な広い意味)です.地表面から下の熱フラックス(subsurface heat flux)は上向き・下向きいずれもありえますが,ここでは下向きを正としてG(zL)とします.

顕熱フラックスは、 乱流 (cm から km にわたるさまざまな空間スケールの空気の運動) による、 空気の温度にともなう内部エネルギーの輸送です。 海や陸の表面とそれに接した空気とのあいだで 高温側から低温側への熱伝導が起こるとともに、 表面に接する空気が入れかわり、乱流で運ばれます。 もし表面のほうが高温ならば、顕熱フラックスは表面から離れる向きになります。 表面のほうが低温ならば逆向きになります。

潜熱フラックスとは、乱流による、水蒸気にともなう内部エネルギーの輸送です。 水蒸気は同じ質量の液体の水よりも大きなエネルギーを持っているので、 海や陸からの水の蒸発は、大気へのエネルギーの移動を伴います。 Lは水の単位質量あたりの蒸発の潜熱(相変化のエンタルピー)であり,定数 2.5×106 J/kg としてよいです.Eは蒸発の質量フラックス密度です.ふつう「蒸発量」というのは,このEを液体の水の体積フラックス密度に直したものです.

ここで,「層」という表現をしましたが,単位面積の箱の側面のエネルギーのやりとりは,陸では無視できますが,海では無視できないことがあります.水平のエネルギー輸送が2次元ベクトルの意味で収束していれば収入,発散していれば支出となります.発散のほうを正として divFLとしておきます(収束していればこの値が負になります).すると,この層のエネルギー収支式は次の式(5.3)のようになります.

dS/dt = Rnet - H - L E - G(ZL) - divFL ...(5.3)

正味放射 Rnetとは,式(5.4)の右辺の4つの項を,下向きを正として合計したものです.

Rnet = RS↓ - RS↑ + RL↓ - RL↑ ...(5.4)

ここで,添え字のSは「短波放射(shortwave radiation)」(太陽放射のこと),Lは「長波放射(longwave radiation)」(地球放射のこと)の波長帯を,それぞれ示します.また,↓は下向き(大気から陸・海へ),↑は上向き(陸・海から大気へ)を,それぞれ示します.

本当に地表面での収支式が必要な場合には,「層」の厚さzLを無限小にした極限を考えればよいのです.無限に薄い層ではエネルギーを貯える量も水平に運ぶ量も無限に小さくなりますので,dS/dtとdivFLは0とみなしてよく,収支式は次の式(5.5)のようになります.

0 = Rnet - H - LE - G(0) ...(5.5)

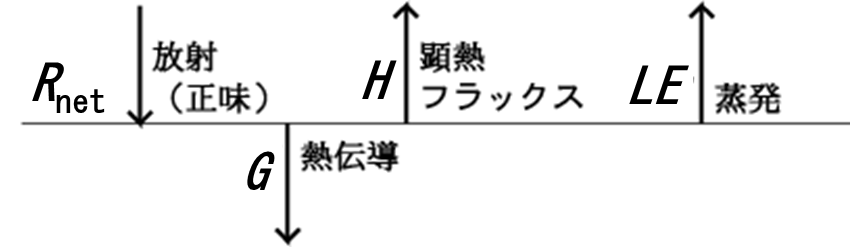

上のように層からの極限として考えた方が筆者にはわかりやすいのですが,「エネルギー保存」から直観的に「任意の面の両側でフラックスは連続でなければならない」と考えられる人は,地表面の上側と下側で鉛直エネルギーフラックスが等しいことから,次の式(5.6)を導いたほうがわかりやすいでしょう.ここでは,地表面での G(0) の値を単にGと書くことにします.この4つの項からなるつりあいの模式図を図 5.1として示します.

Rnet - H - LE = G ... (5.6)

↓図5.1 地表面のエネルギー収支の模式図(Gは陸の場合を想定した)

地表面のエネルギー収支は,次の式(5.7)のような形に書かれることが多いです.これは,正味放射Rnetが与えられ,それがH, LE, Gに分配されるというとらえ方を反映していると思われます.

Rnet = H + LE + G ... (5.7)

地表面エネルギー収支の各項は,気温,湿度,風速などの気象変数と,陸面・水面の量との組み合わせによって決まっています.気象変数の値が与えられた時,エネルギー収支各項の値を求める手順のあらすじを述べる形で説明してみましょう.なお,本節中で以下に出てくる用語のうち陸面・水面に関する量 [注1] は,気象変数に比べて変化しにくいと考えられます. Hは顕熱フラックスであり,上向きを正とします.これは地表面温度と地上気温との差TS - TAに比例します.慣例では地上気温として地上高さ(海抜ではない)2mでの気温を使います.

ここで,TS - TA に乗じる比例係数には次の特徴があります.

LEは潜熱フラックスであり,上向きを正とします.この値は,ほぼ常に正です.

エネルギー収支や水収支を考える文脈では,大気中の水蒸気量を表わすのに 比湿 (specific humidity) という量を使うのがふつうです.これは,空気(水蒸気をも含む)の質量のうちの水蒸気の割合です.記号は q が使われます.無次元量で,たとえば 0.025 のような値をとりますが,25 g/kg のような表現がよく使われます.空気のもつ比湿は,気温と気圧とで決まる飽和比湿 (saturation specific humidity) と 0 との間の値をとります.

水面の場合,潜熱フラックスは,地表面温度での飽和比湿と地上の空気の比湿との差 ( qsat(TS) - qA ) に比例します.慣例では地上比湿として地上高さ(海抜ではない)2mでの比湿を使います.比例係数は顕熱フラックスの場合と同様に,地表に近い大気の成層,地表面の粗度,地上風速に依存します.

陸面の潜熱フラックスの推定には様々な定式化が考えられていますが,その一つは,水面と同様の式で計算された LE に陸面湿潤度を乗じた形です.陸面湿潤度という用語は学術用語として定められたものではありませんが,その値は 0 (完全に乾いた地面)と 1(完全に湿った地面)の間を取ります.もっと詳しく考えると,植生のある陸面からの蒸発は,植物体に遮断された降水の蒸発,植物の葉の気孔からの蒸散,土壌からの蒸発に分けて扱う必要があります.その話は第7章と第9章に出てきます.

Gは地表面の下側のエネルギーフラックスであり,下向きを正とします.陸面の場合は熱伝導で,地表面温度と適当な深さの地温の差(TS-TG)に比例します.ただし,地温の慣例は定まっていません.なお,水面の場合のGはエネルギー収支の結果決まると考えられます.

RS↓(下向き短波放射)は大気の側で決まる量です.その場の大気上端に入射する太陽放射に0と1の間の係数が乗じると考えてよいです.係数は,大気による散乱(のうち結果として反射になるもの)と吸収が大きいほど小さくなります.特に,雲の影響を受けます. RS↑は上向き短波放射であり,RS↑ = αs RS↓と書けます.αsは地表面のアルベド(surface albedo)であり,その場の地表面状態(特に雪氷の有無)によって違った値を取ります.アルベドは太陽放射反射率であり,第2章に出てきた惑星アルベドαpとは共通の概念ですが,ここでは気候システム全体ではなく地表面について考えます.

RL↓(下向き長波放射)は大気の側で決まる量です.雲があれば雲底温度の黒体放射に近いものになります.もし,大気が一つの薄い層に集中していれば,「大気層の射出率(emissivity)」εAという量を導入してRL↓ = εA σB TA4 のように書けるでしょうが(σB: シュテファン=ボルツマン定数,TA: 大気層の温度),実際はそうではありません.これは,大気の射出率が波長によって大きく異なるからです.その結果,地表に達する射出が主にどの高さから出たものかも波長によって異なります.水蒸気や二酸化炭素による吸収の多い波長域では,地表に達する放射は地上すぐ上の空気から出たものです.一方,これらによる吸収の少ない波長帯では,もっと高いところの空気から出たものになります.

RL↑は上向き長波放射であり,RL↑ = εs σB Ts4と書けます.ここで,εsは地表面の射出率であり,0と1の間の値を取ります.ふつうは 1 に近い値です.σBはシュテファン=ボルツマン定数であり,Tsは地表面温度です.

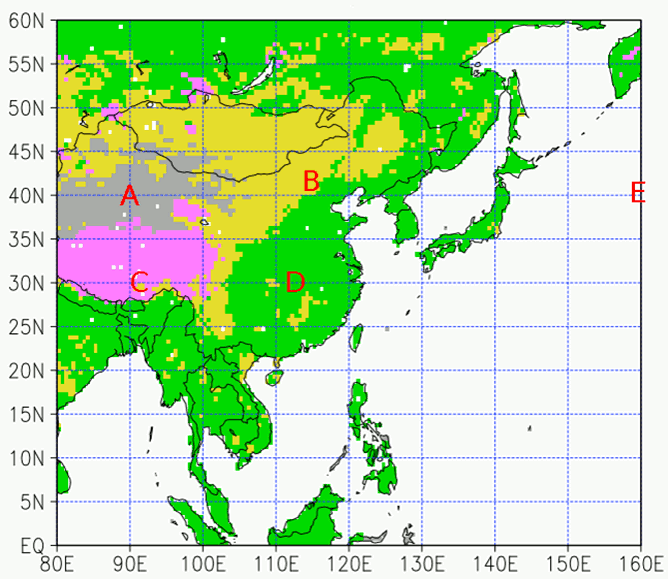

地表面熱収支は陸と海で違い,陸のうちの植生被覆によっても違う特徴を示します.東アジアとその近海の5地点を選んで,自然植生の分布とともに,図5.2に示します.ここでいう植生(vegetation)の分類は,陸域の生態系生態学でいう「バイオーム (Biome,生物群系)」(Chapin ほか 2018の1.6節) にあたるものです.ただし,現実の植生は人間活動の影響を受けていますが,ここには,人間活動がなかった場合の植生を,Ramankutty et al.(2010)による緯度・経度0.5度格子データにもとづき,さらに分類を単純化して図化しました.

↓図5.2 東アジアにおける自然植生の分布(緑: 森林,黄色: 草原,灰色: 砂漠,薄赤紫: ツンドラ)と特徴的な地点A~E(口絵カラー参照)

A: 中国西北部(砂漠),B: 中国東北部(草原),C: チベット高原(高山ツンドラ),D: 中国平原中部(自然植生は常緑樹林,現在は主に水田),E: 北太平洋.Ramankutty et al. (2010)のデータによって作図した.

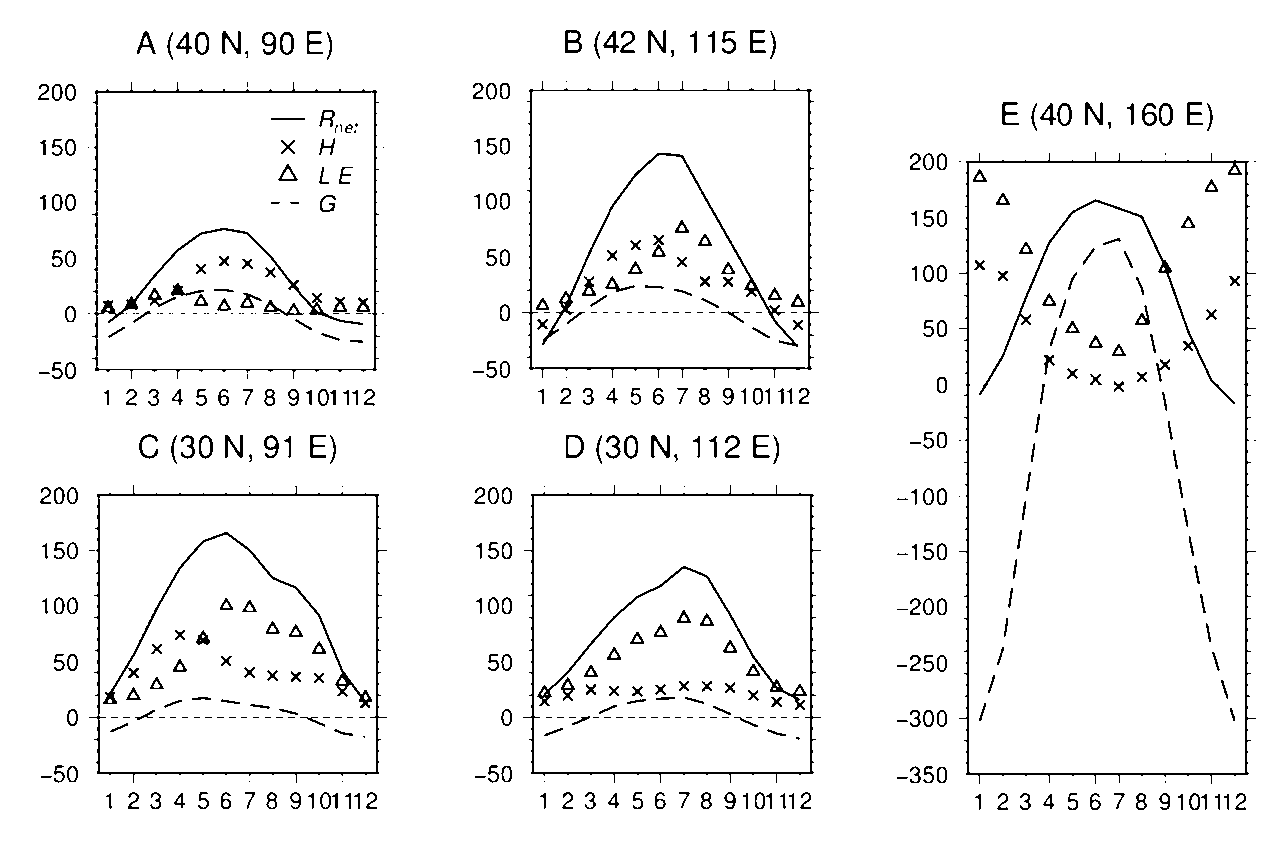

↓図5.3. 図5.2の地点A~Eにおけるエネルギー収支各項の季節変化(縦軸の単位はW/m2,横軸は月)

Rnet: 正味放射,H: 顕熱,LE: 潜熱, G: 地中伝導熱. JRA-55(Kobayashi et al. 2015)によって作図した.

図5.3は,図5.2の地点A~Eにおけるエネルギー収支各項の季節変化を示したものです.計算に用いた気象データは,日本の気象庁による再解析JRA-55(Kobayashi et al. 2015)の1981年から2010年までの平均値です.なお,Rnet,H,LEは,気温その他の観測値を取り込んだ同化システムのうちの予報モデルで計算されたものであり,Gはそれらの値からエネルギー収支式(式5.6)によって計算したものです.

図5.3の正味放射には地球放射も含まれていますが,その季節変化の特徴は主に太陽放射の季節変化を反映し,夏至のころ(図に示したのはいずれも北半球の地点なので6~7月)に極大になります.なお,C地点では夏至のころが梅雨で雲が多いので,極大が出現する時期がずれています.

海・陸ともに夏にエネルギーを吸収し冬に放出しますが,その量の桁が違います.海(地点E)の方が季節変化に関する熱容量(heat capacity)が大きいのです.これは主として季節変化に関与する層の厚さが違うため(陸は1m程度,海は100m程度)です.この違いは,陸は固体なので鉛直のエネルギー伝達が基本的に伝導(conduction)だけなのに対し,海は液体なので対流(convection)が主になるためです.比熱容量(specific heat capacity,質量あたりの熱容量)や密度も土と水で多少は違いますが桁は違いません.その結果.陸では季節内で,顕熱輸送と蒸発による大気へのエネルギー供給の合計がほぼ正味下向きの値以内に抑えられるのに対して,海では季節を越えた貯えが使われるのでこのような制約がないのです.図の地点Eでは,蒸発と顕熱輸送は冬のほうが夏よりも多いです.この特徴は風速の季節変化が主に関係し,世界の海全部にあてはまるわけではありませんが,蒸発と顕熱輸送の季節変化が正味放射に連動しないのは海に共通してみられる特徴です.

なお,同じ陸地でもその乾湿により,顕熱輸送と蒸発との配分は大きく異なります.図5.3のAの砂漠では地表付近(土壌中など)に水がほとんどないので正味放射の大部分が顕熱輸送になっています.Dの湿潤地帯では正味放射の大部分が蒸発になっています.B, Cのような半乾燥地帯はその中間です.Bの地域では7月ごろから雨季となり,それまでの初夏は降水が少ないです.従って,夏の前半は乾燥地域,後半は湿潤地域に似た状態になっています.

同じ緯度でも,海上と陸上,あるいは海に近い陸地と大陸の内陸部とでは気候に違いがあります. この原因としては,第一に海と陸の熱容量の違い,第二に水の供給能力の違いが挙げられます. また,これに加えて,陸上には地形のでこぼこ(山岳, mountains)があることも影響を及ぼしています.

陸よりも大きな熱容量をもつ海は夏の間にエネルギーを貯え,それを冬の間に放出しています. そして,海上の空気の温度の年較差(annual range of temperature,月平均気温の最大値と最小値の差)は陸上よりも小さくなります. 実際には大気の運動が水平にエネルギーを混ぜますので,大陸上で海に近いほど温度の年較差が小さく,内陸ほど大きくなります. 北半球中緯度の大陸の面積比は,南半球中緯度に比べてずっと大きいです(図4.7).そのため,北半球の夏には海陸を平均しても南北の温度差が冬よりもずっと小さくなり,それに伴って偏西風も弱くなります. 南半球中緯度の偏西風の強さは夏冬ともに北半球の冬に似ています.

海陸の温度差は,大気の循環の原因にもなっています. これについては,モンスーンに関連して5.6節で述べます.また,水に関わる海陸分布の効果は,海では地表面から蒸発できる水が無制限ですが,陸では限りがあるということです. これはさらに2つの要因に分かれます.

一方,大規模な気候に及ぼす山岳の効果は,大気自体の運動に関わる力学的効果と,水循環に関わるものに分けられます.

モンスーン(monsoon)と季節風は,いずれも季節によって卓越風向が逆転することをさす同意語です.モンスーンは主に熱帯の夏(北半球では6~9月ごろ,南半球では12~3月ごろ)の現象に,季節風は主に温帯の冬の現象に重点を置いて,それぞれ使われることが多いです.

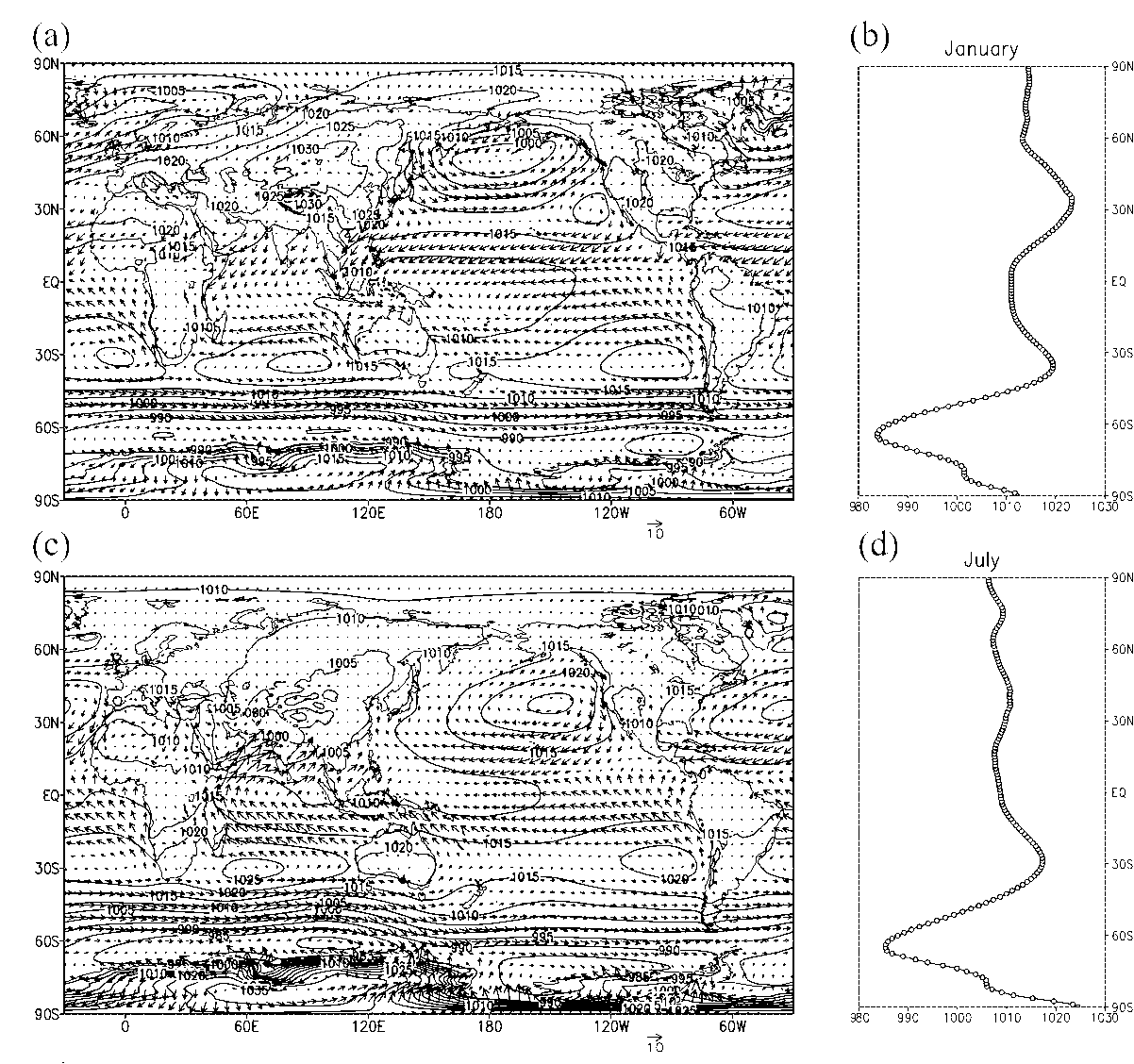

5.5節で述べた海陸の熱容量の違いから,陸は海よりも夏に高温,冬に低温になります. これによって大気に,夏は陸で上昇,冬は陸で下降する循環が作られます. 地上の気圧でいえば,夏には陸に低気圧,冬には陸に高気圧ができます. もともと亜熱帯は高圧帯,亜寒帯(温帯低気圧帯のうち高緯度側)は低圧帯ですが,最大の大陸であるユーラシアでは,夏には亜熱帯のインド付近に低気圧 (「モンスーントラフ(monsoon trough)」と呼ばれることがあります),冬には亜寒帯のシベリア・モンゴルに高気圧ができて,帯状のパターンを崩しています(図 5.4).

↓図 5.4 (a)1月と(c)7月の海面気圧と地上(高さ10 m)の風の分布,および東西全経度平均した海面気圧の緯度分布(b: 1月およびd: 7月). JRA-55(Kobayashi et al. 2015)によって作図した.

同様なものごとをあらわす概略図が、『図説』 気6節 [2] 「季節風」にある。

地上の風で見たモンスーンは,海陸分布によって生じた地上の高気圧から低気圧に向かう風です.ただし,1日よりもじゅうぶん長い時間スケールの現象なので,コリオリの力が効いて,風向は等圧線に平行に近く,少しだけ低気圧のほうに吹きこむものになります.質量保存から考えて,地表付近の風による質量輸送を補うように,上空のどこかで上昇域から下降域に向かう風(仮に「反流」と呼ぶ)があって,循環が持続できているはずです.モンスーンとその反流,上昇流,下降流を含めた循環をモンスーン循環(monsoon circulation)と呼びます.モンスーン循環は,次に述べるように積雲対流との結合が起こる場合は対流圏全層に及びますが,そうでない場合は背が低く,対流圏の下半分ぐらいを占めます.

熱帯モンスーンは,北半球の夏にはインド・東南アジアと北半球側の熱帯 アフリカ(サヘル・スーダン地帯)で,南半球の夏にはインドネシア・オーストラリア北部で,それぞれ明瞭にみられます. そのメカニズムはWebster(1987)がわかりやすく説明しています. これらの地域では,季節変化に伴い,まず,夏のはじめ(北半球側では4月ごろ),晴れた日が続いて地表面が加熱され,背の低い海陸間の循環ができます. 陸上の低気圧に,海上から水蒸気をたくさん含んだ空気が収束すると,陸上で積雲対流と降水が活発に起こり,背の高いモンスーン循環ができます. 雨が降った後には地表面温度の海陸コントラストは小さくなりますが,積雲中の凝結が上昇流の原動力となるので,下層の収束は続きます. なお,モンスーンのうちでもとくに南アジアのものが明瞭となるのは,チベット・ヒマラヤ山塊(Tibet-Himalaya mountains)が上昇流の位置を固定させる効果によると考えられます.

温帯の季節風は,緯度35°付近で,夏にはハドレー循環の貿易風(trade wind,東風),冬には温帯の偏西風(westeries,西風)に覆われるところに現れます(図5.4b, d). 冬には陸の方が温度は低いので,温帯の偏西風が陸から海に出る大陸の東側(日本付近や北アメリカ東岸)では,海から大気に大量の水蒸気および顕熱(水蒸気以外の形でのエネルギー)が供給されます. 特に東アジアの冬は,大陸上に発達する地上の高気圧(シベリア高気圧,Siberian High)の東側にあたるため,偏西風にシベリア高気圧から吹き出す北西寄りの風が加わって,冷たい季節風が強く吹きます. 吹き出しの位置がほぼ一定となり,明瞭な形を取ることには,チベット・ヒマラヤ山塊の力学的障壁効果もかかわっています.

気候の特徴が、陸上のうちでも海に近いところと大陸の内陸とで、違いがあることが知られています。これを、地表面のエネルギー収支の観点から考えてみましょう。

大気上端に入射する太陽放射の季節変化は、中緯度では、1年周期のサインカーブでよく近似できます。(低緯度や高緯度では、半年周期も重要になり、複雑になります。) 地上気温は、日平均しても、日々の天気にともなう変動がありますが、1年の整数分の1の周期のサインカーブの重ねあわせに分解してみると、中緯度では1年周期成分が分散の大きな割合をしめます。

世界の陸地について、地上気温の1年周期成分の振幅の分布を見ると、つぎのような特徴があります。

つぎに、1年周期成分の位相、つまり、いつごろ気温が極大になるかを見てみます。日本のほとんどの地点では、極大は8月上旬つまり二十四節気の立秋ごろ、極小は2月上旬つまり立春ごろです。しかし、中国の内陸部、たとえば唐の長安であった西安(シーアン)では、極大が7月なかばでまさに大暑、極小が大寒なのです。そこでは立秋には涼しくなりはじめ、立春には暖かくなりはじめるのを感じることができたでしょう。中国から直輸入した暦にともなう季節感が、日本の生活感覚に合わないのは当然だといえるでしょう。

大気上端に入射する太陽放射が極大となる夏至から、気温の極大までの遅れは、温帯の大陸内陸部の早いところでは30日ぐらい、温帯の海上では90日ぐらいになります。日本の陸上の地点で45日ぐらいの遅れになるのは、海上と陸上の空気がまざった結果です。