つぎの両方をふまえた話

地球大気中で水蒸気が対流におよぼすおもな効果は、この 2 のほうである。

大気が含みうる水蒸気濃度 (飽和比湿) は、温度が高いほど大きい。 空気塊が断熱的に持ち上げられると、温度が下がり、それとともに飽和比湿も下がる。 その結果、比湿が飽和比湿よりも大きくなれば、余った水蒸気が凝結し、雲粒となる。

【ただし、もし凝結の核となるエーロゾル粒子がないと、水蒸気のままのこともありうる。 これを過飽和状態という。気体と液体との相平衡よりも気体側にずれた、非平衡の状態である。 ここでは、過飽和状態は省略し、飽和をこえたぶんの水蒸気は凝結するとする。】

地表付近の飽和していない空気が 空気塊となって断熱的に持ちあげられたとき 凝結をはじめる高さを「持ち上げ凝結高度」という。

稲津の教科書では、3.4節 (2) で、エマグラムをつかって説明している。 地上の気温から乾燥断熱で上昇した線と、 地上の露点温度から等飽和混合比で上昇した線とが ぶつかるところが、持ち上げ凝結高度である。

(次の知識については、今年度の授業では深入りしない。)

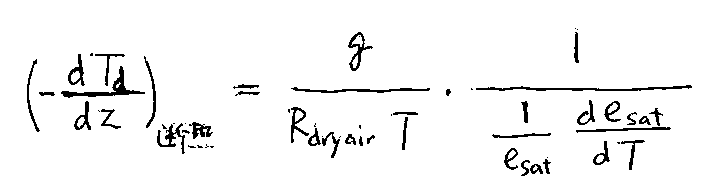

断熱的に上昇する空気塊が、中で凝結が起こり、つねに飽和の状態をたもっているときの 鉛直温度勾配の符号をかえたものを、「湿潤断熱減率」という。 断熱的に下降する空気塊が、中で雲粒の蒸発が起こり、つねに飽和の状態をたもっているときの 鉛直温度勾配の符号をかえたものも、湿潤断熱減率である。 湿潤断熱減率は、乾燥断熱減率 (約 10 K/km) よりも小さい。 どのくらい小さいかは、温度によってちがう。 温度が低ければ、凝結できる水蒸気の量がすくないので、湿潤断熱減率は乾燥断熱減率に近い。 湿潤断熱減率は、 約 3 ~ 10 K/km のいろいろな値をとる。温度が高いほど小さい。また、気圧によってもいくらかちがう。 1つの値で代表させた概算には、5 K/km がよくつかわれる。

(次の知識については、今年度の授業では深入りしない。)

対流に対する成層の安定性の話。 [水の相変化がないばあい]からのつづき。

気温減率が乾燥断熱減率よりも小さい (ゆるい) が、 湿潤断熱減率よりは大きい (きつい) ような成層状態は、 乾燥対流に対しては安定だが、湿潤対流 (水蒸気の相変化がおこる対流) に対しては不安定である。 (押し上げられた空気塊は、凝結がおこらなければ新しい高さでのまわりの空気よりも重い(=密度が大きい)が、 凝結がおこるとまわりの空気よりも軽く ( = 密度が小さく) なる。) このような成層の状態を「条件つき不安定」という。

乾燥対流・湿潤対流のいずれに対しても安定な状態を「絶対安定」、 いずれに対しても不安定な状態を「絶対不安定」という。 (稲津 70ページ 図3.13)

地球大気の対流圏では、条件つき不安定の成層状態が出現することが多く、 そこにもし雲ができれば強い上昇流が生じるが、雲ができなければ上下の運動は小さいことが多い。

水の相変化があるばあい、熱力学的に厳密な断熱変化ではないが、凝結熱以外の熱がはたらかない変化を、 ここでは「湿潤断熱変化」とみなす。 湿潤断熱変化で保存される量を、乾燥断熱変化で保存される量である「温位」を変形して、構成する。

θe = θ exp( L r / (cp TL) ) ... 稲津 74ページ (3.24)式

温位は上のほうが高い (乾燥対流に対して安定成層だ) が、相当温位が下のほうが高い状態が出現することがある。 これは、対流がすぐにおこりやすい状態ではないが、 もし下層で水蒸気の凝結がおこれば、温位が下の方が高くなり (不安定成層になり)、対流が発達する。 集中豪雨がおこるまえには、このような状態が出現していることがある。

なお、実際の気温・気圧で飽和している空気の相当温位を、 その気温・気圧での「飽和相当温位」という。

現実の (ある地点・時刻の) 大気の温度・湿度の成層を見るとともに、 その成層状態のなかで仮想的な空気塊の断熱上昇・下降を考え、対流が発達するかどうかを考えるために、 「断熱図」といわれるグラフをつかう。その代表的な作図方法に「エマグラム」というものがある。 (稲津 71ページ 図3.14)。

エマグラムでは、横軸に気温をとる。縦軸に気圧を対数めもりでとる。 そのなかに、ある地点・時刻の、気温と露点温度の鉛直分布を書きこんでいく。 (気温などの鉛直分布は、鉛直座標のかわりに気圧をつかって「500 hPa での気圧は 0℃」のようにいう習慣がある。 湿度は相対湿度や比湿の形であたえられることもあるが、気温・気圧とくみあわせて露点温度をもとめることができる。)

気温の曲線と露点温度の曲線が接しているところが、空気がほぼ飽和しているところであり、 はなれているところが、乾燥しているところである。

エマグラムの用紙には、 乾燥断熱線 (= 等温位線)、 湿潤断熱線 (飽和相当温位の等値線)、等飽和混合比線 がひかれている。 「混合比」は、「水蒸気の質量 / 乾燥空気の質量」である。 等飽和混合比線は、空気塊の断熱変化にともなう露点の変化 (上にのべた「露点の断熱減率」)に対応する。

空気塊の混合比は、水の相変化がおきなければ変わらないから、 気温から乾燥断熱線、露点温度から等飽和混合比線をたどって、まじわるところが、 持ち上げられた空気塊が飽和する状態をしめす (稲津 73ページ 図3.15 の ●)。

断熱的にもちあげられた空気塊の温度が、その高さの気温よりも高いならば、その空気塊の上昇は加速されるので、 その場の成層は不安定である。

押し上げられた空気が雲をつくり、降水で水が落とされて、乾燥した空気が下降する、ということがしばしばおこる。 このとき、のぼりは、持ち上げ凝結高度までは乾燥断熱減率、そこからは湿潤断熱減率。 くだりは、乾燥断熱減率。 海面付近の高さにもどってきたときの気温は、もとの気温とちがう。

日本の冬には、北西の風が、日本列島の (いわゆる) 脊梁山脈の風上である北陸地方などで上昇して雲をつくり雪をふらせ、 水蒸気のすくない空気となって、風下である関東・東海地方などで下降することが多い。 このとき (関東地方にとっては寒い天候であるが) 関東地方の気温は北陸地方よりも高くなっているはずだ。 (冬の関東・東海地方の「からっ風」は、原理はつぎにのべるフェーンと同様だが、 現地の人にとって寒い風なので、フェーンとよぶのは不適切だ。)

フェーン (ドイツ語 Föhn) は、地上で局地的に高温で乾燥した風がふく現象である。 フェーンのとき気温が高くなることには、下降流にともなう断熱昇温がきいている。 フェーンのうち「ウェット(英語 wet) フェーン」とよばれる状況では、 風上側で、しめった空気が上昇し凝結・降水がおこることにより (水蒸気にともなう内部エネルギーだったものが温度にともなう内部エネルギーに変わって) 気温が高くなった空気塊が、 下降して、さらに気温が高くなっている。

ただし、筑波大学の日下 (くさか) 先生のグループがしらべたところでは、 フェーンの多数の事例のうちで、 風上側で降水がおきていることはかならずしも多くないそうだ。

稲津先生が「熱力学的フェーン」とよぶものは、風上側で降水がおきているものである。

成層が条件つき不安定で、地表付近では飽和していないばあいにおこることを考える。 (稲津 78ページ 図3.17 ... ある事例のエマグラム)

地表で地上気温と同じ温度の空気塊が持ち上げられ、乾燥断熱で上昇すると仮定する。 持ち上げ凝結高度に達したとき、飽和して雲ができはじめるが、空気塊の温度はその高さの空気層の温度よりも低いから、 この段階では雲をふくむ対流は発達 (増幅) しない。

飽和した空気塊は、湿潤断熱で上昇する。 まわりの気温減率は湿潤断熱減率よりも大きいので、空気塊の温度がまわりの気温と同じになる高さがある。 この高さを「自由対流高度」(level of free convection)という。 この高さをこえると、空気塊の温度はまわりの気温よりも高く、同じ気圧でくらべてまわりよりも密度が小さいので、 空気塊にかかる重力と鉛直の気圧傾度力の合力は上向きになり、空気塊は上昇を続ける。

対流圏の上端付近では、気温減率が小さくなっている。 上昇する空気塊の温度が、まわりの気温と同じになる高さがある。これを「中立浮力高度」 (level of neutral buoyancy) とよぶことがある。 中立浮力高度は、湿潤対流の上限と考えられる。 【現実には、上昇する空気塊の運動が完全に断熱ではなく、まわりの空気をとりこむので、 積雲の雲頂高度は、断熱図でみた中立浮力高度よりは低めになる。】

自由対流高度から中立浮力高度まで、空気塊には正 (上向き) の浮力が働く。 浮力の大きさは、空気塊とまわりの空気との温度差に比例する。 正の浮力によって空気塊が得るエネルギーを、 「対流有効位置エネルギー」「CAPE」(convective available potential energy) という。 これは、エマグラム上で、観測された温度プロファイルと湿潤断熱線にはさまれた面積 (図 3.17 の斜め格子状網かけの面積) に比例する。