放射エネルギー収支の水平方向の不均一 → 温度の (したがって、密度の) 水平方向の不均一 → 大気や海洋の循環 → エネルギー輸送 (移流) → 放射と移流をふくめるとエネルギー収支はつりあう (?)

このうち大気についてみていく。 海洋の循環についてはこの授業ではあつかわない。 (「地学 II」で概論的にあつかう。その授業をとらない人でも関心があれば [(地学 II) 海洋の大循環] を見てほしい。)

大気のうち対流圏では、上下の対流がおこり、 結果として気温減率が乾燥断熱減率以下になっている。 上下の対流がくりかえしおこるのは、 太陽放射の多くの部分が地表面 (海面や陸面) で吸収され、 大気のうちの地表面に近い部分に (乱流による顕熱輸送などによって) エネルギーが供給されて、 「軽い」(温位の高い) 空気がつくられるはたらきが継続しているからである。

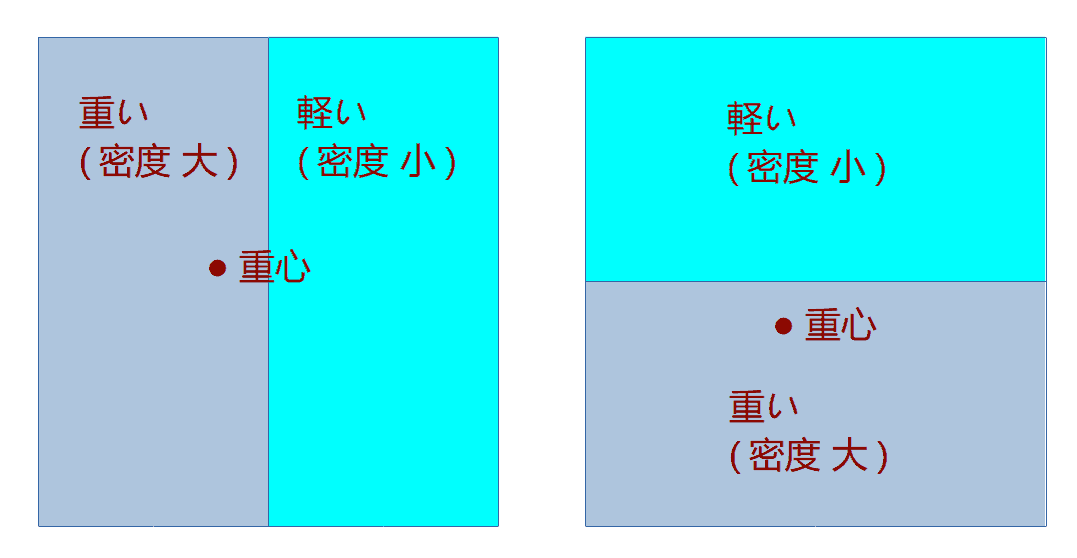

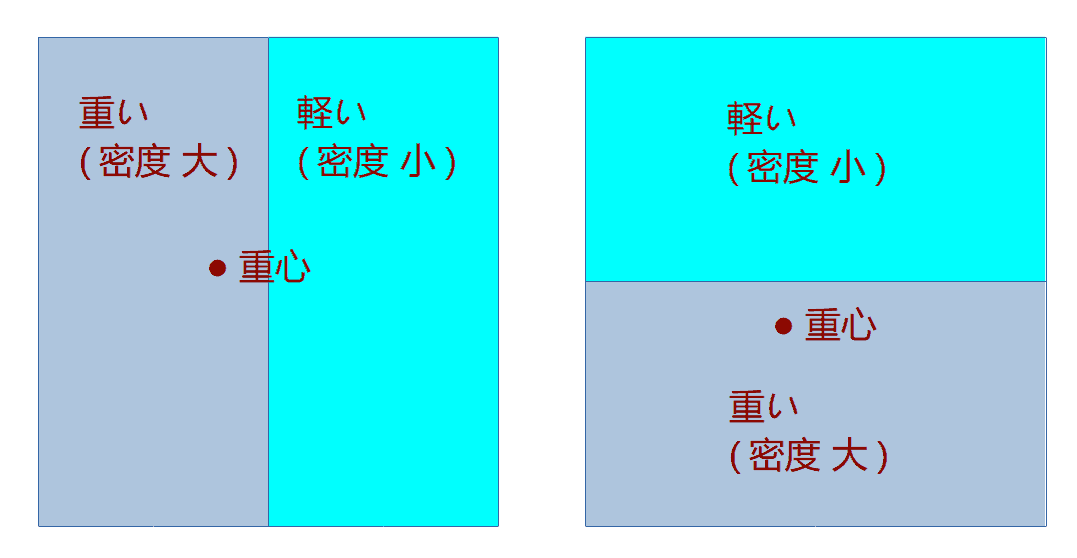

上下の対流のほかに、水平に近い対流がある。 ひとまず、圧力による密度の変化が小さい液体で考えると、 重い (密度の大きい) 流体と軽い (密度の小さい) 流体が同じ高さにならんでいる状態よりも、 重い流体が下にきている状態のほうが、位置エネルギーが小さい。 そこで、前者の状態が後者の状態に変わるような運動が自発的におこることができる。 これは、それぞれの水平位置での成層状態 (密度の鉛直分布) が上下の対流に対して安定であっても おこることができる。 もし前者の状態をつくろうとする作用が継続するならば、このような対流は持続しうる。

現実の地球では、地表面の単位面積あたりの太陽放射によるエネルギーの供給が、 低緯度のほうが高緯度よりも大きいから、 低緯度で「軽い」流体、高緯度で「重い」流体をつくろうとする作用がある。 そこで、低緯度で上昇して高緯度で下降し、上層で高緯度に向かい下層で低緯度に向かうような 水平に近い対流がおきている、と予想される。 この予想は、ある意味であたっているが、実際はそれほど単純でない。

緯度帯別の放射収支の不均衡があるにもかかわらず、 気候システムは (年変化などをならしてみると) 準定常状態にある。 緯度帯別のエネルギーのたまりが準定常であるためには、 緯度帯間の南北方向のエネルギーの輸送がなければならない。 それは、(放射や熱伝導ではありえないので) 大気または海洋の質量の動きにともなうエネルギーの移流であるはずだ。

大気と海洋が、両半球とも極むきにエネルギーをはこんでいる。 大気と海洋のはたらきは同じけただが、どちらかといえば大気のほうが大きい。

大気のどのような運動がはこんでいるのか? 低緯度で上昇し高緯度で下降するような南北・鉛直循環なのか?

放射収支の不均衡は、緯度間のちがいと、季節間のちがいが、同程度のおおきさをもつ。 循環はどちらが主になるか? 風や気温の観測事実を総合してみると

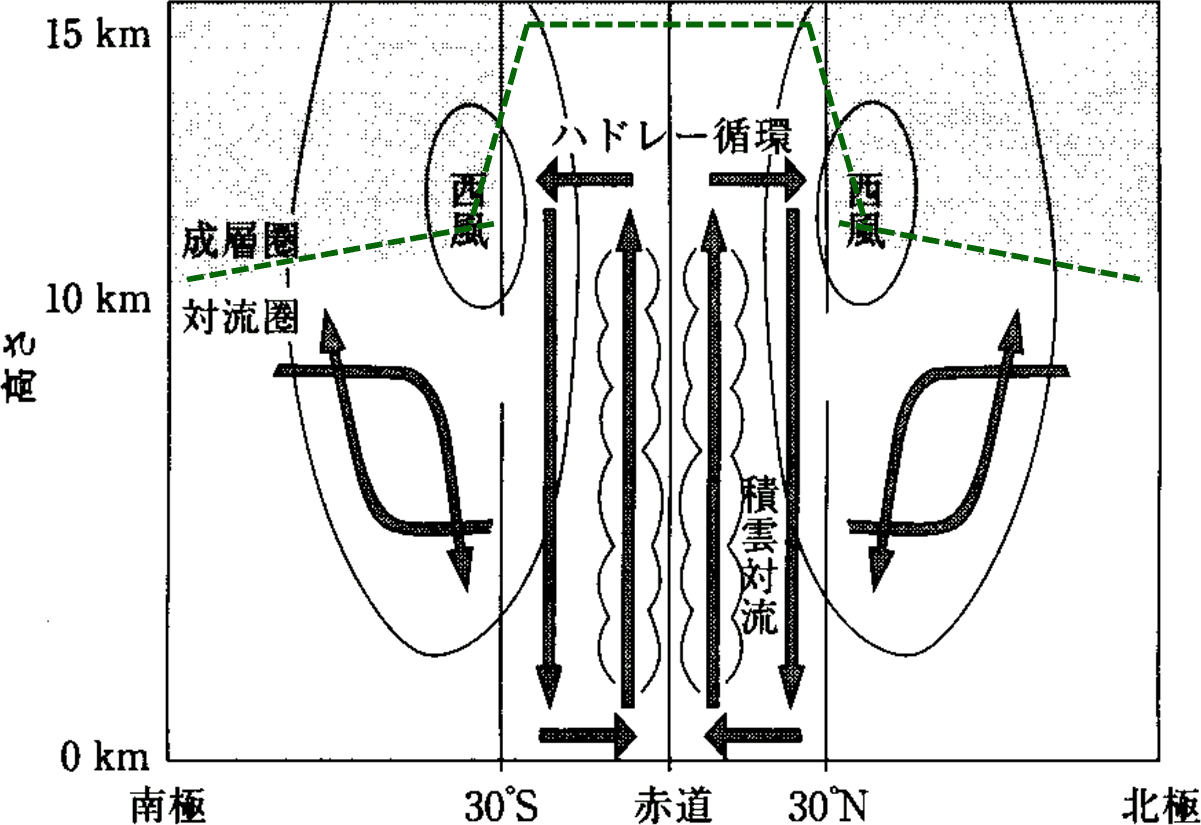

時間平均、東西全経度平均した、大気の南北・鉛直循環 (「子午面循環」)を見ると、 赤道付近で上昇し、対流圏上端付近で極向き、地表付近で赤道向きの循環は存在する。 しかし、高緯度まで達せず、緯度25~30度ぐらいのところに下降域がある。

佐藤 (2019) 図9-2「年平均した子午面循環」と (時期やデータ源がちがうが) 同じ数量の図を見る。

(*) [S. P. Xie (2024)『Coupled Atmosphere-Ocean Dynamics』 図2.10] ← この図 (A) を見る。 [(B) についてはあとで。]

地球の自転の効果 (コリオリの力) があるので、風は向きを変えられ、 南北風よりもむしろ東西風を主とする循環になっている。 上層には西風、下層には東風がある。 この東風は、いわゆる「大航海時代」に、「貿易風」として知られた。 (英語では trade wind、ただし、 この trade は「貿易」という意味ではなく「定常的」というような意味だったらしい。)

[1981-2010年の年平均の地上 (地表面から高さ10m) のベクトル平均風の分布 (JRA-55)]

気象庁の「JRA-55再解析」(https://jra.kishou.go.jp/JRA-55/) の「JRA-55アトラス」で作図。

図の左下の欄外の矢印の長さが 20 m/s にあたる。

【佐藤 (2019) 図9-4 の下側の図 が不鮮明なので、かわりにしめします。

時期とデータ源がちがいますが、同じ趣旨の図です。】

1735年に、イギリスのジョージ ハドレー (George Hadley) が、貿易風が生じるしくみを 説明する論文を書いた。その理屈には、南北の加熱差と、地球の自転の効果とがふくまれていた。 (まだ「コリオリの力」の概念はなかったし、 角運動量の保存とするべきところを運動量の保存のように考えていたが。) それを記念して、この熱帯の南北・鉛直循環は「ハドレー循環」とよばれる。

ハドレー循環の上層で西風ができるしくみは、角運動量の保存から説明できる。 地球の半径を r 、自転角速度を Ω とすると、 赤道上で地球に対して静止している質量 m の空気塊の角運動量 (地球の自転軸のまわりの成分)は、 m r2 Ω である。 緯度 φ で地球に対して東西風速 u (西風が正) で移動している質量 m の空気塊の角運動量は、 m r cosφ × (r cosφ Ω + u) [「x」は かけざん記号、むしろ省略したほうがよい] である。 佐藤 (2019) の9章の練習問題 問 9-1 は、 赤道上で風速 0 であった空気塊が角運動量をたもって緯度 20°まで移動したばあいの u をもとめるものである。

ハドレーの考えたしくみには雲のはたらきはふくまれていないが、 現実のハドレー循環の上昇域は積雲対流が活発であり雨が多く、下降域には雲も雨も少ない。

[1981-2010年の年平均降水量の分布 (JRA-55)]

気象庁の「JRA-55再解析」(https://jra.kishou.go.jp/JRA-55/) の「JRA-55アトラス」で作図。

数値は1日あたりの降水量。

【佐藤 (2019) 図9-3 が不鮮明なので、かわりにしめします。

再解析の降水量は降水量の観測値ではなく、

気象モデルに気圧・風・気温・湿度などの観測値をあたえたシミュレーションの結果であり、

対象時期もちがいますが、同じ趣旨の図です。】

熱帯の積雲対流を見るのに、OLRというデータがよくつかわれる。 OLRは英語の outgoing longwave radiation の略で、本来は、大気上端から出ていく地球放射のことである。 ただし、OLRデータセットは、気象衛星の約10~12μmの波長帯のセンサーによる観測値にもとづいており、 放射エネルギー量としての精度はあまりよくないが、むしろ、背の高い雲のよい指標である。 OLRは基本的に地表面温度や気温のちがいを反映して、低緯度で大きく高緯度で小さい。 しかし低緯度でOLRの値が小さいところがある。それは雲頂温度の低い、 つまり雲頂高度の高い雲の出現頻度の高いところである。

[1981-2010年の1月平均のOLRの分布] 南半球の夏 (例、1月)には、赤道のやや南側、 とくにインドネシア・オーストラリア北部 (オーストラリアモンスーン域)、 アマゾン川流域、コンゴ川流域などでOLRが小さい。

[1981-2010年の7月平均のOLRの分布] 【[2024-06-20 授業後 リンク訂正】 北半球の夏 (例、7月)には、赤道のやや北側、 とくに、インド・ベンガル湾・インドシナ半島・フィリピンなど (熱帯アジアモンスーン域)、 中央アメリカの帯状の地域、北半球側の熱帯アフリカの帯状の地域 (西アフリカモンスーン域) でOLRが小さい。 (モンスーンについては、別の回にふれたい。)

上記 Xie (2024) 図 2.10 (B) を (A) と対比して見る。

[『大気と水の循環』第4章「大気と海洋の大循環」にもとづく「地学 II」教材ページ (いまのところ2023年度版)]のうち 「4.3 水収支の南北分布と大気の大循環との関係」のところで論じた。

[↓ 模式図(緯度・高さの断面) (増田 2003 図4.1-5, 松山・増田 2021 図4.4)]

ハドレー循環によるエネルギー輸送はどうなっているか。 内部エネルギーだけ考えると、 大気の内部エネルギーは近似的に温度に比例する部分と比湿に比例する部分の合計とみなせるが、 温度も比湿も対流圏下層のほうが上層よりも高いから、 正味で赤道にむかってはこんでいる。 しかし、位置エネルギーもある。 位置エネルギーをふくめたエネルギーは、上層の方が大きい。 (これは、平均状態の鉛直の成層が、乾燥対流に対して安定であることと、うらおもての関係にある。) したがって、ハドレー循環は、正味で極むきにエネルギーをはこんでいるのだ。

【定量的にきちんと考えようとすると、エネルギーの移流にくわえて、 圧力による仕事も南北エネルギー輸送に貢献していることを考慮する必要がある。 しかし、理想気体の状態方程式を前提として、内部エネルギーのかわりにエンタルピーを 考えることによって、圧力による仕事を移流であるかのようにあつかうことができる。】