第3回 10月5日 (火)

http://macroscope.world.coocan.jp/ja/edu/ris/env_met/radiation.html

振動 (oscillation) ... 何かの量が、(ほぼ) 一定の時間間隔でくりかえす形の変化をする。

波動、波 (wave) ... 振動が空間をつたわっていく。(物体が動いていくわけではない。)

電磁波は、電場の変化と磁場の変化が組み合わさって伝わる波である。

波長をλ[ラムダ]、振動数をν[ニュー]、光速を c とすれば、 λ ν = c 。

真空中の光の速さは定数。正確な値は『理科年表』の物理・化学の部の「単位」のところのメートルの定義を参照。 概算値を覚えるための表現「1秒間に地球を7回半まわる」(実際にまわるわけではない。)

空気中の光の速さは、温度や水蒸気量などによっていくらか変わる。 (そのことが水蒸気量の観測に使われることもある。) しかし、概算では定数とみなしてよい。

真空中では光は直進する。 しかし、質量があると重力によって空間がゆがむ (一般相対論)。 とくに質量が集中したところのまわりでは、光が出ていかない「ブラックホール」ができる。

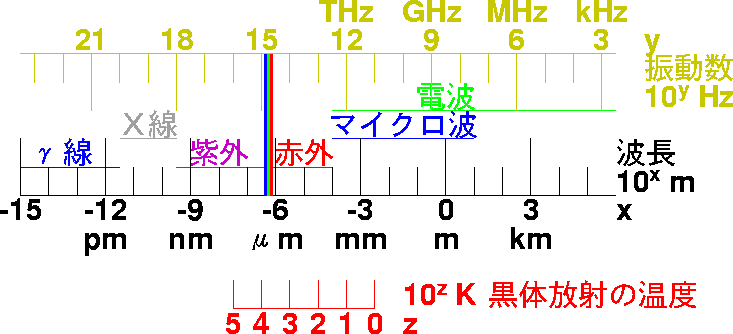

参考: 『理科年表 2021』 物89ページ「電磁波の波長と振動数」。

図の赤字は、その波長が 黒体放射 (あとでのべる) のピーク波長となる温度。

可視光は、波長 約 0.4 ~ 0.8 μm (400 ~ 800 nm)の範囲。 赤のほうが、青・紫よりも、波長が長い (振動数が小さい)。

電磁波は波であるだけでなく、粒子 (「光子」という) でもある。 エネルギーが、h ν (h は プランク (Planck) の定数、νは振動数) のかたまりで動く。 このことは、電磁波を受けた物体について起こることの違いをもたらしている。 たとえば (わたしの専門でないことについてのおおざっぱな認識にもとづくので、表現が正確でないかもしれないが)

エネルギー と エネルギー保存の法則 についての説明は省略する。[「地学 II」の授業用の「エネルギー保存の法則、エネルギーの流れ」のページ]で説明している。

[注]

あらゆる物体は、その温度に応じた放射(熱放射)を出している。 理想的な物体として「黒体」を考えることができる。

黒体は、そこにやってきたすべての電磁波を吸収する (反射しない) 物体である。 物体による放射の吸収率は 0と1の間の値をとるが、黒体ではそれが常に 1 である。

現実の物体からの熱放射は、黒体放射に(波長によって異なる)「射出率」をかけたものである。射出率は0と1の間の値をとる。 波長ごとの射出率は、その物体による同じ波長の電磁波の吸収率に等しい。

光を、屈折率が波長によってちがう物質のプリズムをとおすと、行き先の場所がわかれる。 このことからはじまって、 さまざまな波長の電磁波が混合されたものを、波長別にわけて見ることを、電磁波のスペクトルという。 ここではとくに、単位時間・単位面積あたりのエネルギーの流れを、波長別にわけて見た エネルギースペクトルを考える。

黒体放射の波長あたりの放射輝度は、次のような式で書ける。 【この式を暗記しようなどとは考えないでください。】

Bλ(λ) = 2 h c2 /( λ5 exp(h c /(λ k T)) - 1 )

λ: 波長、T: 温度、c: (真空中の) 光速 【教科書 4.3.2節 a では説明がぬけているがこれと同じ】、h: Planck定数、k:Boltzmann定数 【教科書では κ [カッパ]となっている】

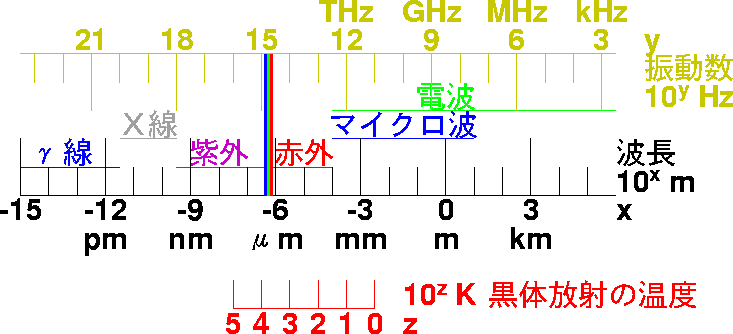

横軸は波長 (単位 μm)。両軸ともに対数目盛りではない。 ヴィーンの変位法則は、このグラフ上には双曲線で見える。

横軸は波長、縦軸は B(λ) を、それぞれ対数目盛りで表示している。 軸につけた数字は、 横軸は m 、縦軸は (W/m2)/m を単位としてあらわした数値を 10のベキで表現したときの10の指数である。 (数値自体を書くと指数が小さい字になって見わけにくいので)。

このグラフの両軸は対数目盛りなので、 放射のエネルギーの波長に対する分配を表示した図ではない。

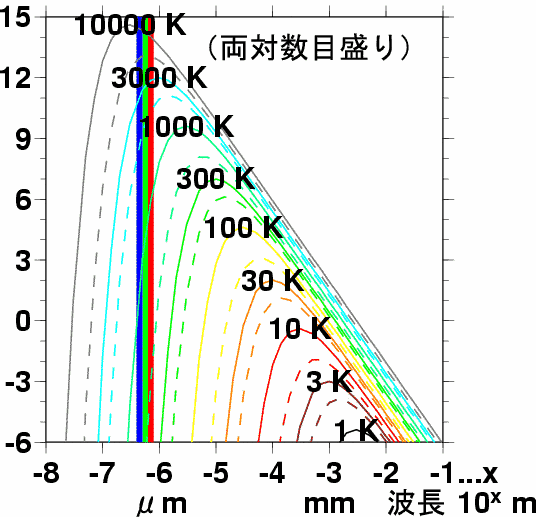

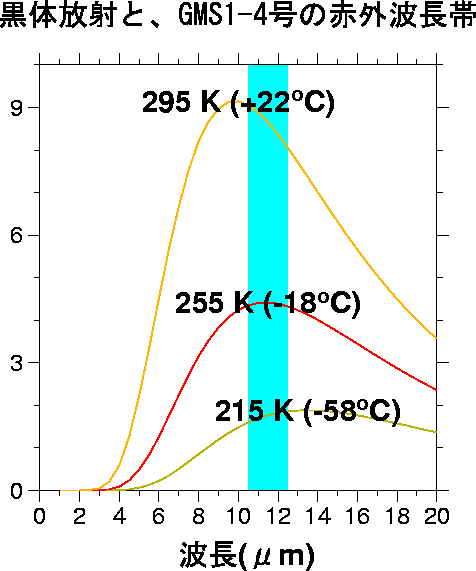

縦軸に表示された数値は B(λ) を、 106 (W/m2)/m を単位としたものである。

このグラフの軸は縦横とも対数ではなく物理量そのものなので、 放射のエネルギーの波長に対する分配を表示した図と見ることができる。

図には気象衛星「ひまわり」4号までの「赤外」チャネルの波長を示した。 「ひまわり」5-7号では、この波長帯が2分割されており、 また赤外波長域のうちの他の部分を観測するチャネルもある。 8号ではさらにチャネル数がふえている。

地球から出ていく地球放射のうちわけは複雑だが、 あらい近似としては、雲があれば雲頂温度、なければ地表面 (海面・地面) 温度の 黒体放射に近い。

地球大気の対流圏のうちでは高いところほど温度が低いから、 雲頂高度の高い雲は、赤外チャネルの放射輝度の小さいところとして観測される。 (目でみるための気象衛星赤外画像では、放射輝度の小さいところを白くしている。)

太陽など大部分の恒星では、核融合によってエネルギーが供給されている。 水素原子核(陽子) 4個が、ヘリウム4の原子核(陽子2個、中性子2個からなる) 1個と、 陽電子とニュートリノになり、光子を出す。 ([(*) 図表 1章 37ページ「太陽のエネルギー」[4]「太陽のエネルギー源」])。

太陽の層構造については [(*) 図表 1章 32ページ「太陽のすがたと活動」[1 A] 「太陽の構造」] 参照。

太陽が出す放射の大部分は「光球」とよばれる層から出てくる。(そこよりも深いところの物質が出す放射は光球よりも内側の層で吸収される。そこよりも外側の物質が出す放射は量がすくない。)

太陽が出す放射は、概算で、6000 K の黒体放射に近い。 光球の温度が 約 6000 K であると考えてよい。

光源を中心とする球の面で受けとる放射の放射照度は、光源からの距離の2乗に反比例 (マイナス2乗に比例) する。

わかりやすい図がすぐにつくれないので、 ひとまず、つぎのリンク先ページの図を見てください。

光源と観測者のあいだの空間では、放射の吸収、射出、散乱はいずれもおこらないと仮定する。

すると、光源を中心とする球を考えると、どの半径の球面をとっても、 単位時間(SI単位ならば1秒)にその球面を通過するエネルギーの流れの量はひとしい。

単位時間に球面の単位表面積を通過するエネルギーの流れの量は、 (球の表面積に反比例するから) 球の半径の2乗に反比例する (球の半径のマイナス2乗に比例する)。

太陽はあらゆる方向に等方的に放射を出しているとし、 太陽と地球その他の惑星とのあいだに電磁波を吸収・射出する物質はないとみなすと、 太陽を中心とするどの半径の球面でも、単位時間あたり到達するエネルギー量はひとしい。 単位時間・単位面積あたり到達するエネルギー量は、太陽からの距離(球の半径)の2乗に反比例する。

太陽が単位時間あたりに出す放射のエネルギーの量 (放射光度)は、 いわゆる太陽定数に、太陽・地球間の平均距離を半径とする球の表面積をかければ得られる。 (太陽・地球間の平均距離が太陽の光球の半径にくらべてじゅうぶん大きいので、 球面とそれに接する平面を同一視する近似で考えてよい。)

地球上 (熱圏、火山をのぞく) の物質が出す熱放射の電磁波は、 波長 4 μm より短い成分を事実上ふくまない。 逆に、太陽放射のエネルギーのほとんどは波長 4μm より短い成分によるもので、 波長の長い成分の寄与はごくわずかである。 そこで、気象学などの地球環境科学では、 電磁波を、波長 約 4μm をさかいに波長によって 「太陽放射」または「短波放射」と、「地球放射」または「長波放射」に 区分してあつかうことが多い。 「短波」「長波」ということばは電波による通信・放送の分野でもつかわれるが、 それとはちがう波長帯をさしている。(他の専門の人と話をするときは注意が必要。)

「大気上端」は厳密に定義できるものではないが、 空気がじゅうぶん希薄であり(密度が小さく)、 エネルギー伝達の方法として、熱伝導も、空気の質量にともなうエネルギーの流れも、 空気がとなりの物体に仕事をすることも、有効でないところを考える。 そこでは、エネルギー伝達の方法が、放射 (電磁波) だけとなる。

ひとまず、地球のエネルギーのたまりの量が時間とともに変化しない (定常) と仮定する。 エネルギー保存の法則から、地球のエネルギーの収入と支出がつりあっている (正味の収入が 0 である)。

収入は、太陽エネルギーの吸収である。 地球の半径を R とすると、 地球全体にとどく太陽エネルギーの(単位時間あたりの)流れは、「太陽定数」(S とする) に 地球の断面積 π R2 をかけたものである。 地球はこのうち αp のわりあいを反射するとする。 αp は 地球の太陽放射反射率であり、地球の「惑星アルベド」ともいわれる。 「アルベド (albedo)」は本来「白さ」のような意味のラテン語だが、太陽放射反射率の意味でつかわれている。 地球はとどいた太陽放射を反射するか吸収するかどちらかだから、 地球の単位時間あたりのエネルギー収入は、(1 - αp) π R2 S となる。 地球の表面積あたりにすると、(表面積は 4 π R2 だから) (1/4) (1 - αp) S となる。

支出は、地球が宇宙空間に射出する地球放射である。 ひとまず、これは ある温度 T の黒体放射であるとし、 T は地球表面のどこでも一様だと仮定する。 黒体放射の単位面積・単位時間あたりのエネルギーの流れは、 シュテファン・ボルツマンの定数を σB (σはギリシャ文字のシグマの小文字) とすると、 σB T4 である。

収入と支出がつりあっているとすれば

(1/4) (1 - αp) S = σB T4

σB は 物理定数であり、理論でも実験でもきめることができる。 S と αp は 観測された変化が小さいので、ひとまず どちらも定数と仮定すると、 T についてとくことができる。 この T は、いわば、地球が出す放射の代表温度である。 これを「地球の有効放射温度」とよび、Te と書くことがある。 Te は、実際の地表面 (海面や地面)の温度や 地上気温 (地表面のすぐ上の大気の温度) よりも低い。(対流圏中層の温度にあたる)。 地球から宇宙に出ていく放射は、 地表面からの放射が透過したものと、大気(雲をふくむ)から射出されたものとが まざったものだから、こうなるのは当然だといえる。

地表面温度あるいは地上気温が、有効放射温度よりも高くなる原因は、大気のはたらきによる。 このはたらきを、「大気の温室効果」ということがある。

「温室効果」という表現は、 大気が、太陽放射に対してはほぼ透明で、地球放射に対しては不透明であることが、 ガラス板とにていることからきている。 しかし、実際の農業用の温室では、地球放射吸収・射出の効果がないわけではないが、 温室内の気温にいちばん影響するのは、壁が空気のうごきをさえぎることにより、 エネルギーの乱流輸送 (こまかい規模の流れにともなう輸送) が変わることである。 (たとえば、大政ほか『農業気象・環境学 第3版』の6.1.1節 119ページに書かれている。) したがって、「温室効果」は大気の性質をさすことばであって、 現実の温室の性質をさすことばではない、ととらえるのがよい。

【[講義中に話したこと、2021-10-06 記述を追加] 温室効果をもたらすのは、大気中の、赤外線を吸収・射出する成分である。 (電磁波を吸収するものは同じ波長の電磁波を射出するものでもある。) 分子による 10 μm 程度の波長の電磁波の吸収は、おもに分子の振動による。 分子はそれぞれいくつかの固有振動モードをもち、 モード間のエネルギーレベルの差にあたるエネルギーの光子をうけとったり、出したりして モードの間をうつりかわる。 N2、O2 などの同じ原子からできた2原子分子と、 Ar などの1原子分子は、この波長帯の電磁波の吸収・射出をおこしうる振動モードをもたない。 温室効果に働くのは、H2O (水蒸気)、CO2、CH4 などの 3原子以上の分子である。 (CO (一酸化炭素) などの、ちがった原子からできた2原子分子も働くが、量がすくない。)】

地球環境問題のひとつの課題となっている「地球温暖化」は、 この地球大気の温室効果が強化されることをおもな原因とする気候の変化である。 これについては、「異常気象と気候の変動」の回 (教科書 4.14節) であつかう。

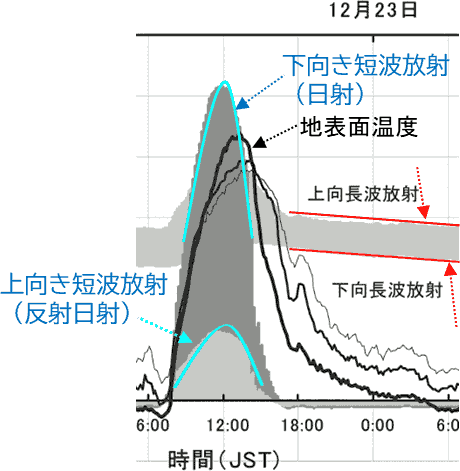

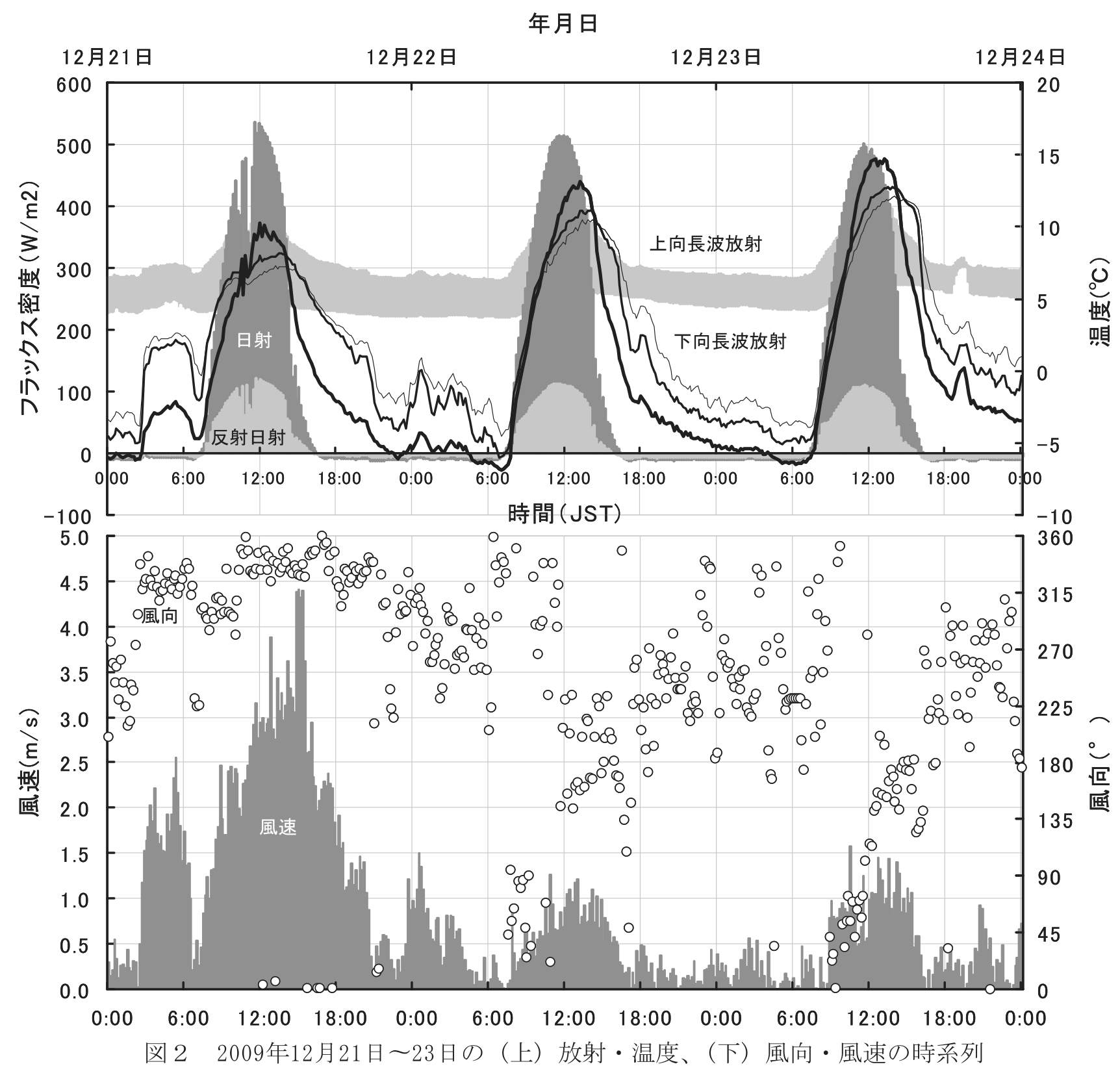

地表面 (地面・海面) での放射による上下方向のエネルギーのやりとりは、 「太陽放射、地球放射」×「上向き、下向き」の4成分にわけてとらえることができる。

下向き太陽放射 RS↓ は、「大気上端」に入射した太陽放射が大気を透過してきたものである。 太陽からの光線の方向をたもってとどいた「直達日射」と、 方向性が不明確な (大気分子や雲・エーロゾルによる散乱を受けた) 「散乱日射」とをふくむ。

上向き太陽放射 RS↑ は、 (地表面が射出する熱放射は太陽放射の波長帯にはないから) 下向き太陽放射を地表面が反射したものである。 地表面の太陽放射反射率 (地表面アルベド) を αs とすれば、 RS↑ = αs RS↓ である。

上向き地球放射 RL↑ は、 地表面温度を Tg、地表面の射出率を εg とすれば、 RL↑ = εg σB Tg4 である。 (ただしここで Tg は絶対温度をつかう。) 地表面のほとんどの物質は、熱放射の波長帯では黒体に近いので、 RL↑ = σB Tg4 と近似できる。

下向き地球放射 RL↓ は、 大気のいろいろな高さからくる放射がまざったものであり、 その数量を他の気象要素から計算することは簡単でない。 その一部分 (大気成分による吸収・射出が強い波長帯) は、大気の低いところ (地表に近いところ)で射出されたものなので、地上気温との相関がある。 地上気温 Ta と、大気のみかけの射出率 εa をつかった、 RL↓ = εa σB Ta4 という近似式がつかわれることがある。 また、雲が空を覆っているときは、 下向き地球放射は、雲底温度の黒体放射で近似できることがある。

(今回の授業にはまにあわなかったが、このほかの日時の観測データを見る図を追加したい。)

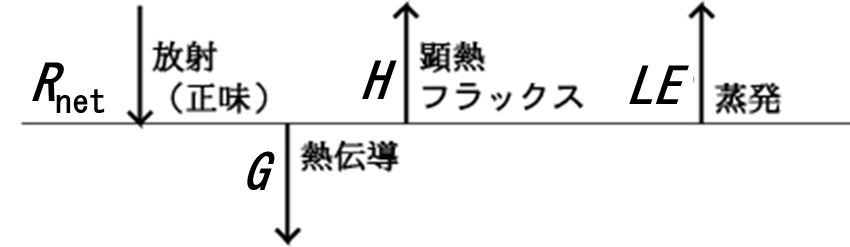

地表面のエネルギー収支を考えるときは、放射の4成分を、正味放射 (net radiation) にまとめる。

Rnet = RS↓ - RS↑ + RL↓ - RL↑

地表面エネルギー収支の項は、放射だけではない。 陸や海と大気とのエネルギーのやりとりのうちには、乱流輸送がある。 大気中の小規模な運動 (「乱流」) によって 空気の質量とともに輸送されるエネルギーが、 上向きと下向きでちがうので、正味で上下にエネルギーが運ばれるのだ。 これには、温度にともなうエネルギーの輸送 (顕熱輸送、下の図では H) と、 水蒸気にともなうエネルギーの輸送 (潜熱輸送、下の図では L E) がある。

また、地表面から下にもエネルギーの流れがある (下の図では G)。 陸では、地中熱伝導である。 海では、水が上下に動くことにともなうエネルギー輸送 (熱伝達論でいう対流) がおもである。

地表面エネルギー収支についてもうすこしくわしくは、松山・増田 (2021) の第5章を見てほしい。

熊谷の12月の例で、日変化をみると、 Rnet の変化はおもに RS↓ の変化を反映し、正午ごろ高い。 地表面温度 (図のいちばん太い折れ線) の極大が14時ごろに見られる。 これは、地表面に近い陸構成物質 (土壌など) のエネルギーのたまりの (日変化のうちでの) 極大に対応したものである。 (図では見えにくいが) RL↑ も地表面温度とともに変化している。