気候システム論

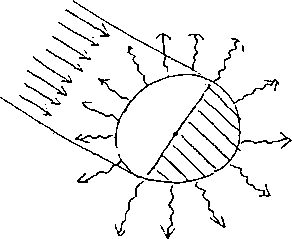

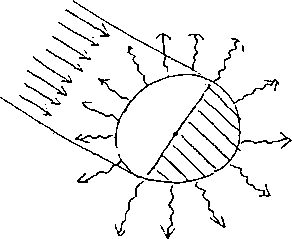

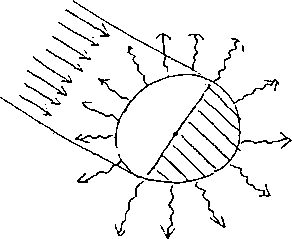

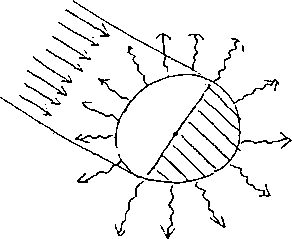

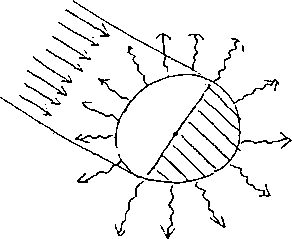

地球全体としてのエネルギーの出入り: 太陽放射と地球放射

地球全体(大気を含む)のエネルギー収支の0次元・定常的考え方

定常 ... d(エネルギー貯留量)/dt = 0。

したがって、単位時間あたり流入 - 単位時間あたり流出 = 0。

【定常を前提としない考えかたは、

「0次元エネルギー収支モデル」のページ参照。】

0次元 ... 空間分布による違いを無視し、地球全体がひとつの温度 T をもつと仮定

単位時間あたりエネルギー流入 = 単位時間あたりエネルギー流出

吸収する太陽放射 = 射出する地球放射

π r2 × (1 - αp) × S0 = 4π r2 × σ T4

- S0: いわゆる「太陽定数」。1360 W/m2 (観測にもとづくおよその値、4桁めは無効数字)で一定と仮定。

- αp(惑星アルベド): 地球が太陽放射を反射する割合、0.31 (同)で一定と仮定。

- 地球の出す放射を温度Tの黒体放射と仮定。

単位面積あたり・単位時間あたりのエネルギーとして σ T4 (σはStefan-Boltzmann定数)。

なお、このTを地球の有効放射温度といい、Teと書くことがある。

- r: 地球半径 (つりあいの式の両辺を地球表面積で割れば消去される)。

このT(地球の有効放射温度)は約254 K (-19℃)となり、

だいたい対流圏中層の気温に対応する。

地上気温は全球平均で約14℃ (287 K)で、有効放射温度よりも高くなっている。

この理由は、地球大気中に地球放射を吸収・射出する物質があることで説明される

([温室効果の基本の回]に続く)。

0次元ではあるが大気と地表面を分けたエネルギー収支の数値は

[別ページ]で示す。

地球全体(大気を含む)のエントロピー収支の0次元・定常的考え方

エネルギー収支

吸収する太陽放射エネルギー = 射出する地球放射エネルギー

Q1 = Q2

吸収放射のエントロピー + 地球でのエントロピー発生 = 射出放射のエントロピー

Q1 / T1 + (発生量) = Q2 / T2

- T1 ≒ 5800 K、 T2 ≒ 254 K

- 「エントロピー発生」には次のものを含む(が、それだけではない)。

- 熱機関的に力学的(運動、位置)エネルギーを生み出すときに発生するもの

- 力学的エネルギーが摩擦で内部エネルギーになることにともなうもの

放射に伴うエントロピーの流れは、

上記のようにエネルギーの流れを温度で割ったものとする考えのほかに、

その4/3倍とする考えがある。

わたしはどちらが正しいか決められないが、授業では前者の考えに従っておく。

[ブログ記事]参照。

地球のエントロピー収支の定量的なことは、上の概略的な値以外はまだよくわかっていないが、

理論的には小澤 久 博士(広島大学, もと地球フロンティア)の研究によりだいぶ整理された。文献はOZAWAほか (2003)。

(小澤 2005もあるが、ここでの議論に直結しない。)

0次元ではあるが大気と地表面を分けたエントロピー収支は[別ページ]で論じる。

文献 (エントロピー収支について)

- 小澤 久, 2005: 気候とエントロピー。

パリティ, 20 (No. 8), 24 - 31.

- Hisashi OZAWA,

Atsumu OHMURA,

Ralph D. LORENZ &

Toni PUJOL, 2003:

The second law of thermodynamics and the global climate system:

A review of the maximum entropy production principle.

Reviews in Geophysics (American Geophysical Union),

41, 4/1018, 24 pp.

2007-05-07; 更新(最新) 2012-05-10

増田 耕一