エネルギーと水蒸気を運ぶ大気大循環

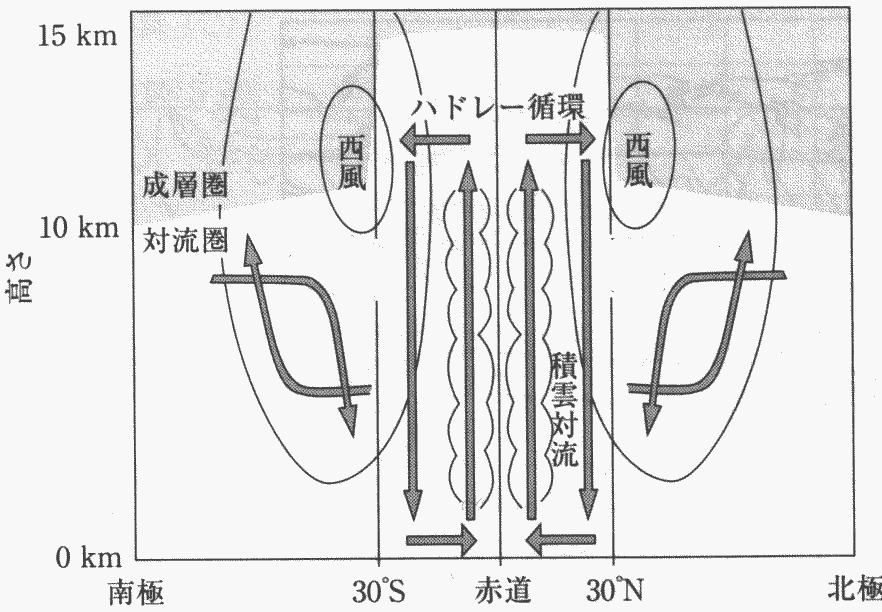

大気の大循環 (general circulation)

- 「大循環」ということばは、単純に「大規模な循環」「全地球規模の循環」という意味でつかわれることも ありうるが、つぎのような歴史を負った意味をもつことが多い。

- 大航海時代に、熱帯の海上では東風がふいていることが多いことが知られ、 英語では trade wind とよばれた。日本語で「貿易風」と訳されたが、 ここでの trade wind は「定常的な風」というような意味であるという説もある。

- 温帯では西風がふいていることが多く「偏西風」とよばれる。 ただし、温帯の偏西風は貿易風にくらべれば変動がはげしい。

- Halley (ハレー彗星のハレーでもある) が 17世紀に、貿易風の分布地図をつくり、 さらに、その原因を考えた。(太陽直下点にひっぱられると考えた。いまから考えると正しくない。)

- Hadley (ハドレー) が 1735年の論文で、だいたいつぎのように説明した。

- 太陽からくる熱のちがいによって、空気の温度差、したがって密度差がつくられ、 赤道付近で上昇し、高緯度側で下降する 南北・鉛直循環 (子午面循環) がつくられる。

- 地球が自転しているので、宇宙空間からみると、赤道上の空気は高緯度側の空気よりも、西風と同じ方向に速く動いている。 (したがって) 大気の上層を赤道から離れる空気は西風成分をもつようになる。 大気の下層 (地表面付近) を赤道に向かう風は東風成分をもつようになる。

- 現代の気象データでみると、緯度約30度から低緯度側に、 ハドレーが言ったような南北・鉛直循環が存在し、ハドレーの理屈も大筋で正しい。 (ただし「したがって」としたところは、「角運動量の保存」にもとづいて考えるべきである)。

- 「大気大循環」は、ハドレー循環に代表されるように、 時間平均・東西全経度平均してもみられるような、緯度に対する風の分布をさすことが多くなった。

- ただし、温帯の大気大循環はハドレーの理屈で説明できず、 その平均状態を説明するためには、平均からのずれ (時間的変動や東西方向の不均一性) も考慮する必要がある。

- (用語補足) [大循環 (2014-06-18)]

- (用語補足) [西風は東向きの流れ (2012-03-18]

- (用語補足) [{x, y, z} {u, v, w}はどの方向? (2012-04-19]

- (用語補足) [zonalとmeridional、東西方向と南北方向 (2014-06-23)]

- (用語補足) [低緯度・中緯度・高緯度、熱帯・温帯・寒帯 (2021-06-14)]

- (用語補足) [低気圧、高気圧 (2012-04-09)]

- (用語補足) [亜熱帯高気圧、亜熱帯高圧帯、(勧めたくない用語) 中緯度高圧帯 (2018-06-26)]

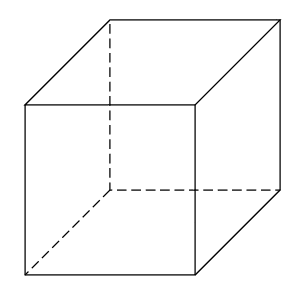

エネルギーの出入りする系でのエネルギー保存の法則の考えかた

- エネルギーの出入りのない系では、エネルギーのたまりは時間とともに変化しない。

- エネルギーの出入りのある系では、エネルギーのたまりの時間変化は、 エネルギーの正味の流入 (つまり、流入 ひく 流出) に等しい。

- エネルギーの出入りがあって (準)定常状態にある系では、 エネルギーの正味の流入は (近似的に) 0 である。 (つまり、流入と流出が (ほぼ) つりあっている。)

- cf. 「ゆく川の流れは 絶えずして、しかも もとの水にあらず。」 (鴨, 1212)

- (用語補足) [(勧めたくない用語) 閉じた系 (閉鎖系) (2012-06-07)]

- (補足) [ゆく川の流れはたえずして . . . 持続性の思想、準定常系の概念 (2012-03-16)]

緯度帯別のエネルギー収支の考えかた (定常を仮定)

- (用語補足) [いろいろな平衡 (2012-03-29)]

- (用語補足) [放射(radiation)、正味放射(net radiation) (2012-07-15)]

- (用語補足) [短波放射、長波放射 (2012-04-24)]

- (用語補足) [フラックス、なんワット(毎平方メートル)? (2012-04-27)]

- (補足) [大気のエネルギー、エネルギー収支、「熱収支」(1) (2016-12-09)]

- (補足) [大気のエネルギー、エネルギー収支、「熱収支」(2) (2016-12-10)]

- (補足) [大気のエネルギー、エネルギー収支、「熱収支」(3) (2016-12-11)]

- (補足) [大気のエネルギー、エネルギー収支、「熱収支」(4) (2016-12-13)]

- (補足) [大気のエネルギー、エネルギー収支 (5) 熱収支でなくて熱機関論 (2016-12-26)]

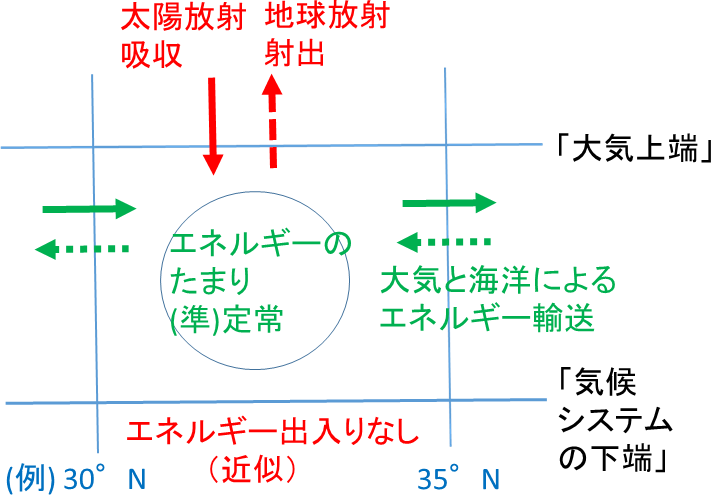

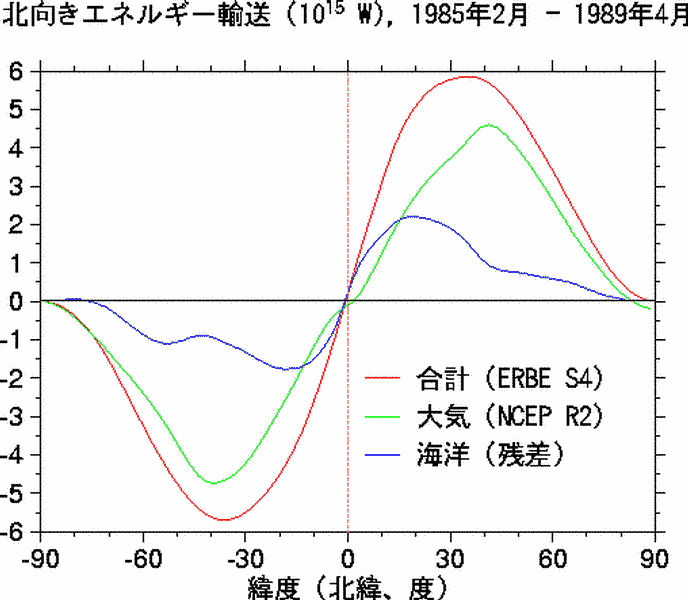

緯度帯別の「大気上端」の放射収支

年平均、東西全経度平均。単位は W/m2。

衛星観測 (ERBE (Earth Radiation Budget Experiment) S4データセット) による。期間は 1985年2月--1989年5月。

大気・海洋による南北エネルギー輸送

「昔とった きねづか」

- 増田 耕一, 1988年 提出 (博士号授与は1989年4月):

『FGGEデータによる1年間の全球熱収支・水収支解析』。東京大学 博士論文。

- (東京大学の博士論文オンライン公開対象にはふくまれていないもよう。別途公開を構想中。)

- その第1章は次の学術雑誌論文 (英語) と同じ内容

- Masuda K., 1988: Meridional heat transport by the atmosphere and the ocean: Analysis of FGGE data. Tellus, 40A: 285-302. https://doi.org/10.3402/tellusa.v40i4.11801 (オープンアクセスのPDFあり、ただしあまり鮮明でない)

衛星観測 (ERBE S4) と 大気再解析 (NCEP Reanalysis 2) による。期間は 1985年2月--1989年5月。

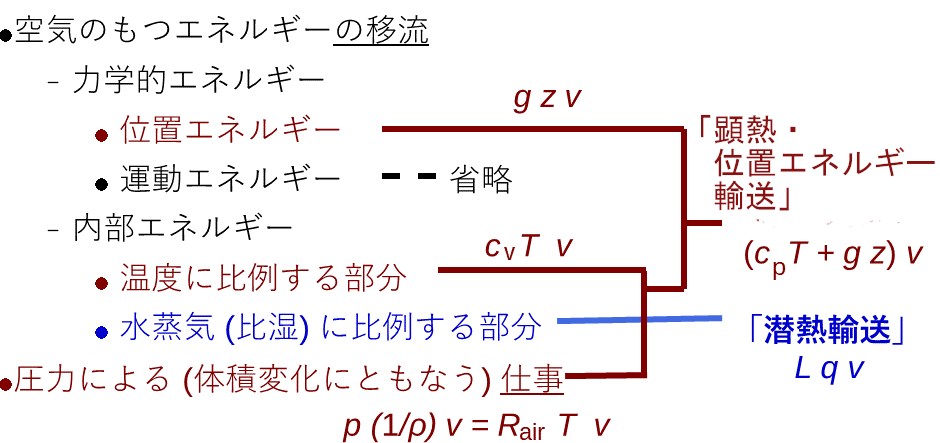

大気の循環による南北エネルギー輸送 (分類)

- (用語補足) [潜熱、顕熱 (2012-04-29)]

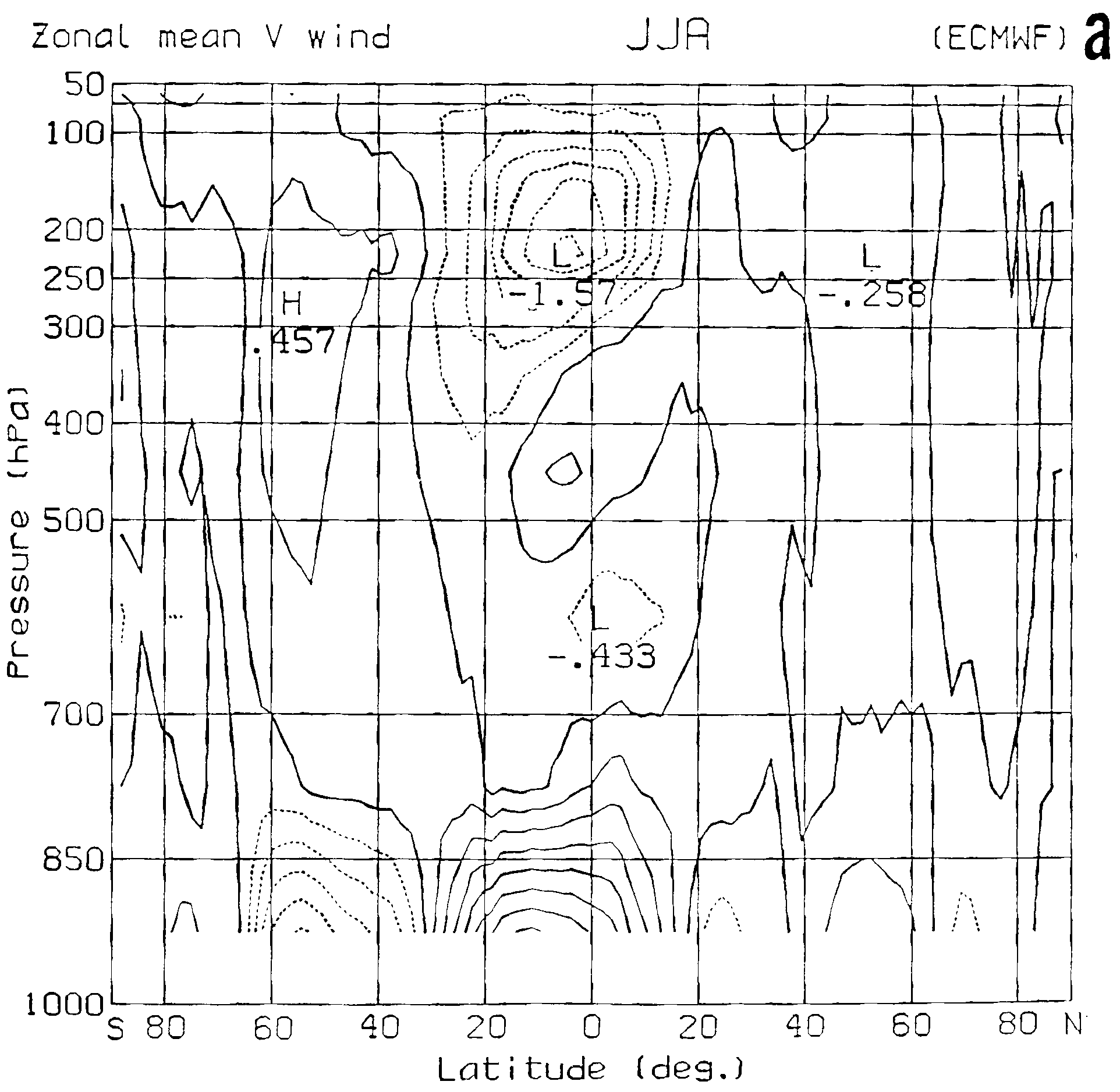

東西平均・季節 (3か月)平均した 風の南北成分 (南風が正) の分布

平均子午面循環 (南北・鉛直循環) は季節によって南北のひろがりが変わる。 ここに示すのは北半球の夏のばあいで、南半球側のハドレー循環が北緯15度あたりまでおよんでおり、 北半球側のハドレー循環は弱くてこの図ではよくわからない。 温帯にはハドレー循環と反対向きの循環 (「フェレル循環」とよばれるが、ハドレー循環ほど重要でない) がある。

縦軸が気圧、横軸が緯度 (右が北極)。風速の単位は m/s。

増田 (1988) 博士論文。大気再解析 (FGGE 3b ECMWF データセット) による。期間は 1979年6-8月。

- (用語補足) [p座標 (2012-04-09)]

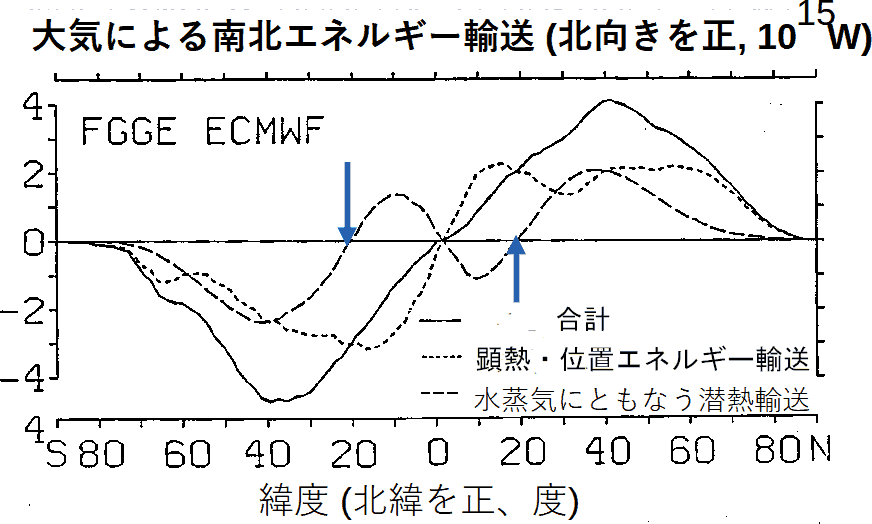

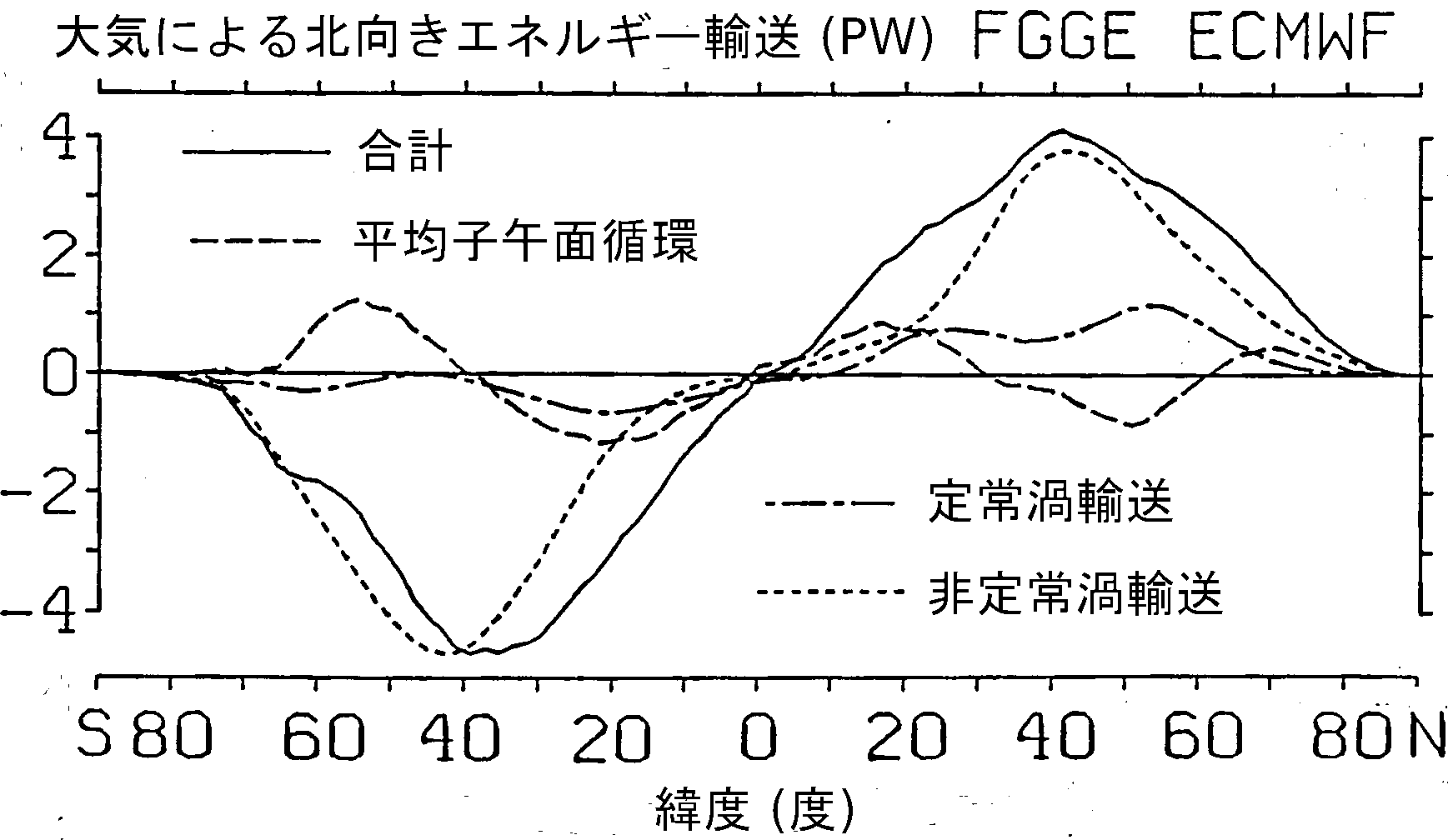

大気の循環による南北エネルギー輸送 (数量)

増田 (1988) 博士論文。大気再解析 (FGGE 3b ECMWF データセット) による。期間は 1978年12月--1979年1月。

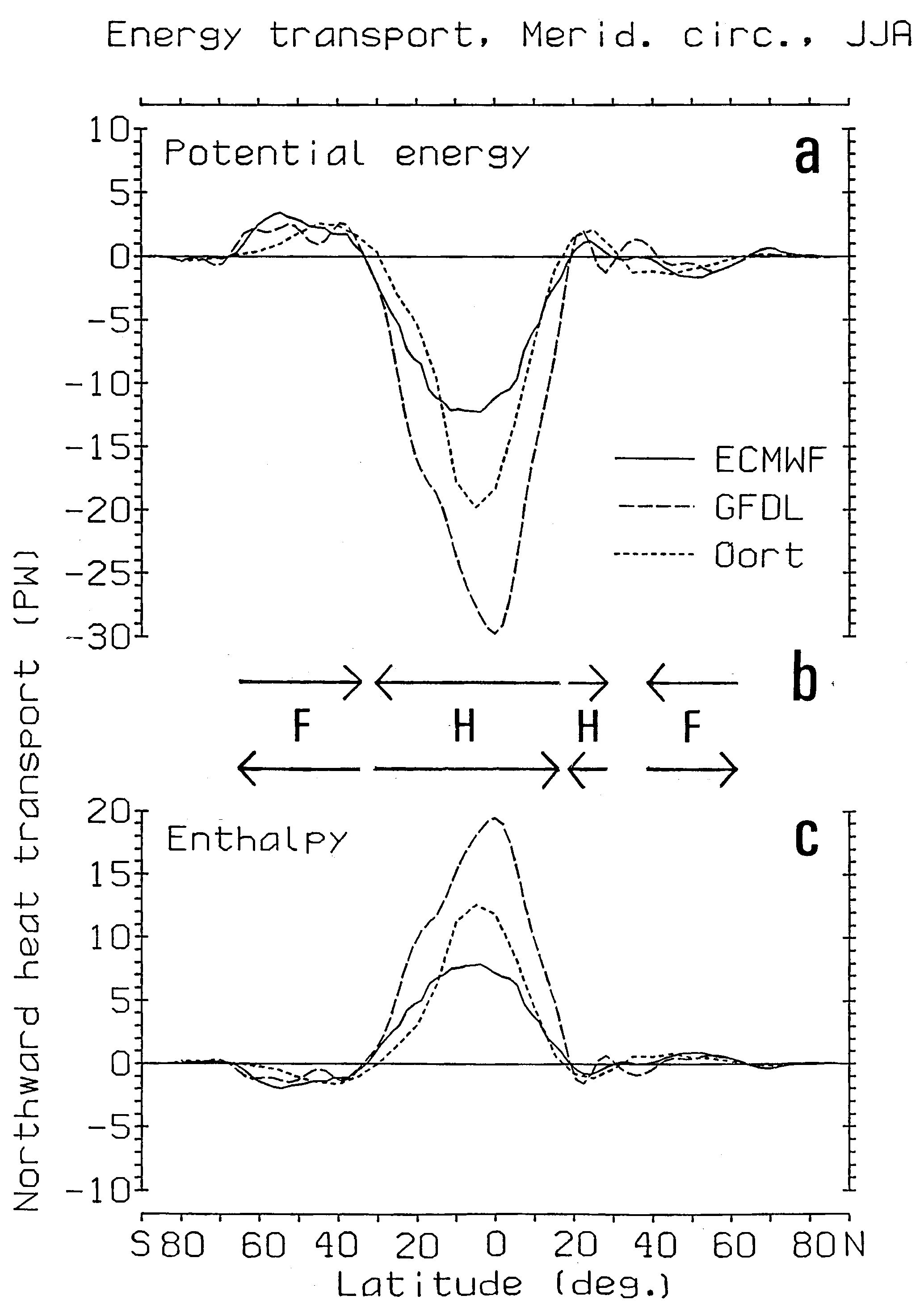

大気の循環によるエネルギー輸送の、時空間構造 (平均と平均からのずれ) による分類

---

- (もうすこしくわしい説明) [「渦(eddy)輸送」: 「積の平均」と「平均の積」の違い]

- (用語補足) [渦、vortex、eddy (2015-07-01)]

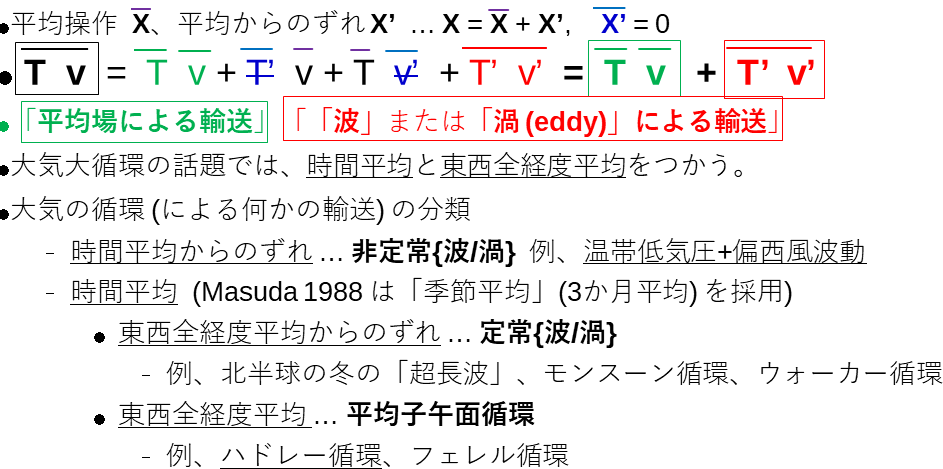

水蒸気にともなう潜熱輸送 (平均子午面循環による輸送と平均からのずれによる輸送) (北半球の夏)

緯線を横切る水蒸気の質量輸送に、水の質量あたりの潜熱 2.5×106 J/kg をかけたもの。 北向きが正。単位「PW」(ペタワット) は 1015 W。

a:合計、b:平均子午面循環、c:定常渦輸送、d:非定常渦輸送。

増田 (1988) 博士論文。実線は大気再解析 (FGGE 3b ECMWF データセット, 1979年6-8月) による。他のデータセットも比較。

- (用語補足) [DJF, JJA (2012-11-10]

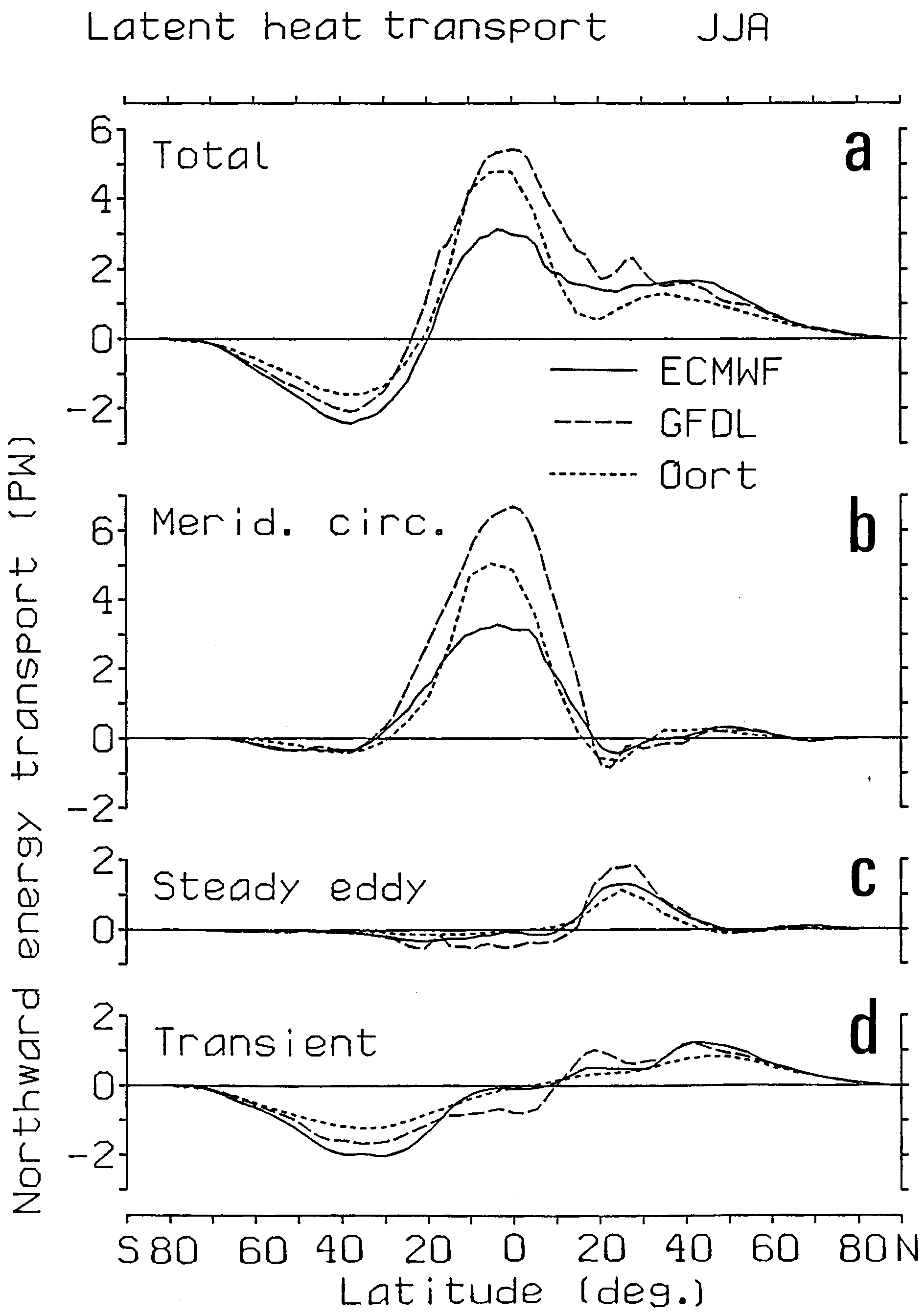

仮称「顕熱輸送」 (平均子午面循環による輸送と平均からのずれによる輸送) (北半球の夏)

緯線を横切る、温度に比例する内部エネルギー輸送、圧力による仕事、位置エネルギー輸送の合計。 北向きが正。単位「PW」(ペタワット) は 1015 W。

a:合計、b:平均子午面循環、c:定常渦輸送、d:非定常渦輸送。

増田 (1988) 博士論文。実線は大気再解析 (FGGE 3b ECMWF データセット, 1979年6-8月) による。他のデータセットも比較。

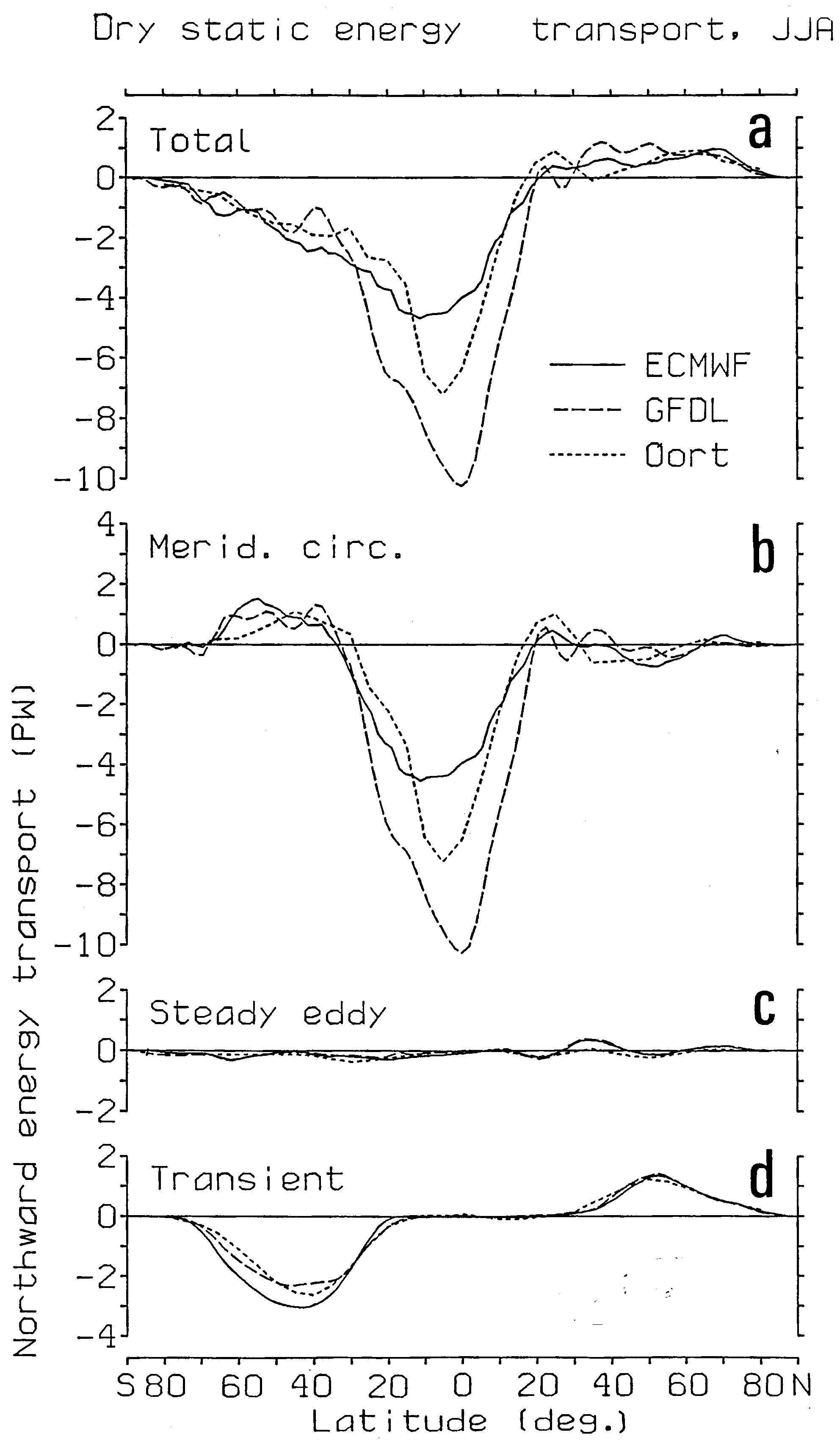

平均子午面循環による 仮称「顕熱輸送」のうちわけ (北半球の夏)

北向きが正。単位「PW」(ペタワット) は 1015 W。

a:位置エネルギーの輸送、b:温度に比例する内部エネルギー輸送と圧力による仕事の合計。

増田 (1988) 博士論文。実線は大気再解析 (FGGE 3b ECMWF データセット, 1979年6-8月) による。他のデータセットも比較。

東西平均・時間平均した循環による輸送と、平均からのずれによる輸送 (数量、年平均)

増田 (1988) 博士論文。大気再解析 (FGGE 3b ECMWF データセット) による。期間は 1978年12月--1979年1月。

要点

- 低緯度 (熱帯) では、(この図ではわかりにくいが) 平均子午面循環 (時間平均・東西全経度平均した循環) が主役である。

- 中緯度 (温帯) では、非定常渦輸送 (温帯低気圧・偏西風波動) が主役であり、平均子午面循環は逆向き (極側から赤道側へ) に働いている。

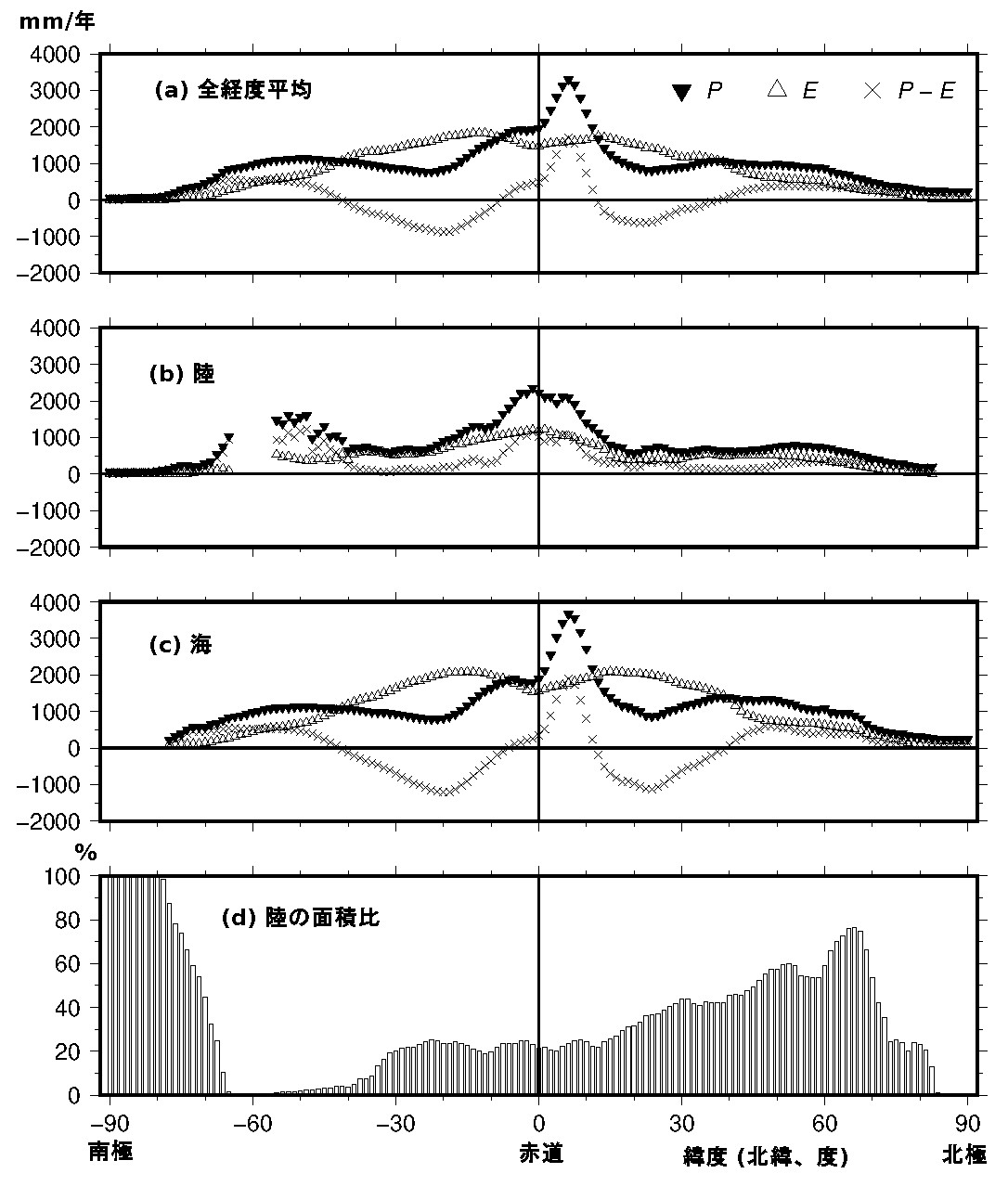

水蒸気輸送と 降水量 (P) ・蒸発量 (E) の南北分布との関係

大気再解析 (JRA-55) による。期間は1981-2010年。

要点

- 降水量の極大は、赤道付近 (ハドレー循環の上昇域) と、中緯度 (温帯低気圧帯) にある。

- 降水量の極小が、亜熱帯 (ハドレー循環の下降域) にある。

- 蒸発量は、亜熱帯の海上で大きい。ここで蒸発した水蒸気が赤道付近と温帯の両側に運ばれている。 (それを補うように海洋中で亜熱帯にむかう正味の水の質量輸送があるはず。)

- 亜熱帯の陸上では、降水量と蒸発量がほぼ等しい。定常状態を想定すれば、河川流出が少ない。

- (用語補足) [降水量、なんミリ? (2012-04-27)]

- (用語補足) [地表面のエネルギー収支と水収支 (2012-07-05)]

2022-05-17

増田 耕一 (MASUDA Kooiti)