http://macroscope.world.coocan.jp/ja/edu/ris/env_met/wind_hosoku.html

「風」 の補足

気圧pを鉛直座標としたばあいの水平の気圧傾度力の式について

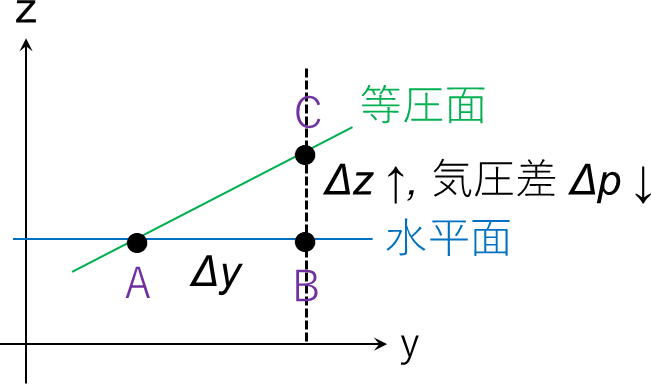

p座標での気圧傾度力は、南北 (y) 方向を例とすると、 等圧面高度 z の南北傾度をつかって「-g Δz/Δy」と書くことができます。 ここで g は重力加速度です。

これは、z 座標での空気の単位質量あたりの南北方向の気圧傾度力 「-(1/ρ) Δp/Δy」から、 静水圧のつりあい「Δp/Δz = -ρ g」をつかって変換することで得られるはずです。

ところが、代入してみたら、正負の符号が逆になってしまい、 2025-11-18 の授業中に解決しませんでした。

[ここから 2025-11-19] 小倉 (2000) 『総観気象学入門』 の 3.2節「気圧座標系」 (66-67 ページ) を参照しました。

その「図3.4」をわたしが表現しなおすと、つぎのようになります。 (小倉の本のその箇所の「x」は水平方向のうちの任意の方向であり、 増田の小課題のばあいにあわせて「y」に変えてしめします。)

- 点A と 点B が同じ水平面にあって、Δy だけはなれている。

- 点A と 点C が同じ等圧面にある。

- 点B と 点C はまっすぐ上下に位置する。

そこで、つぎの関係がなりたちます。 (小倉の本のその箇所での「φ」は空間分布する任意の物理量ですが、 「φ」はジオポテンシャル高度をさすこともあり (また他の本で緯度をさすこともあり) まぎらわしいので「Q」に変えました。 なお、ここでの「・」は内積ではなく単なるかけざんです。)

(Q(C)-Q(A))/Δy = (Q(B)-Q(A))/Δy + (Q(C)-Q(B))/Δz ・ Δz/Δy

Q が気圧 p であるばあいにもこの式はなりたちますが、 そのばあいにかぎって、p(C)-p(A) = 0 なので、左辺は 0 になり、つぎのようになります。

0 = (p(B)-p(A))/Δy + (p(C)-p(B))/Δz ・ Δz/Δy

移項して

(p(B)-p(A))/Δy = -(p(C)-p(B))/Δz ・ Δz/Δy

微分の形にすると (下つきの z は z を固定した微分、下つきの p は p を固定した微分をしめす)、

(∂p/∂y)z = -(∂p/∂z)・(∂z/∂y)p

静水圧のつりあいから (∂p/∂z) = -ρg なので、 y 方向の気圧傾度はつぎのようになります。

(∂p/∂y)z = +ρ g (∂z/∂y)p

(「+」の符号は不要なのですが、上の式の「-」とのちがいを強調するために入れました。)

したがって、y 方向の単位質量あたりの気圧傾度力はつぎのようになります。

-(1/ρ) (∂p/∂y)z = - g (∂z/∂y)p

文献

- 小倉 義光, 2000: 『総観気象学入門』。東京大学出版会。 [読書メモ]

コリオリの力の向きについて

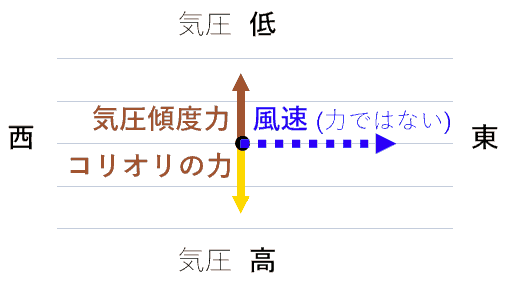

2025-11-18 の授業では、コリオリの力が風に対して直角に働くとはいいましたが、 どちらむきかを明示しませんでした。

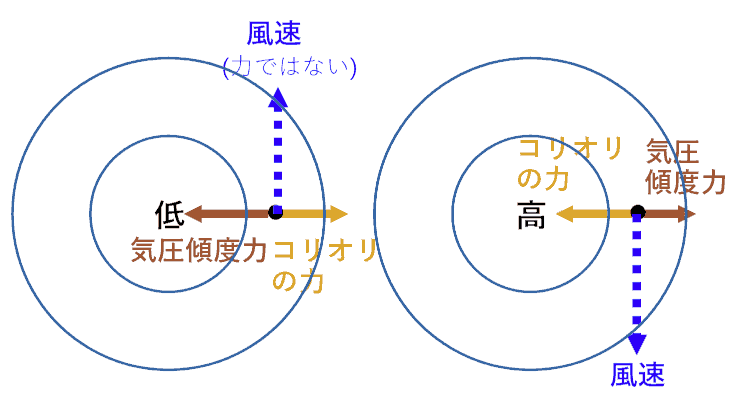

理屈を省略して言うと、 北半球では 上からみて 風と同じ方向にむかったとき右むき、 南半球では同様な前提で 左向きです。 しかし、これを暗記したのではまちがえやすいです。 (「北半球では低気圧は上からみて反時計まわり」のほうが 北半球の住民にとってはまちがえにくいでしょう。)

北半球と南半球で向きが逆になる理由は、つぎのように説明できます。 北半球でも南半球でも、地球は同じように自転しているのですが、 それぞれの場所の地表を水平とみなしたときの鉛直軸の方向がほぼ逆なので、 地球の自転の鉛直軸まわりの成分の符号が逆になるのです。

補足として見せた図

2025-11-18 の授業で補足として見せた図は、 増田による「総観気象学」の教材ページに入れたものですが、 さかのぼると「気候・気象学」の授業をオンラインで (黒板なしで) やったときに つくったものでした。

ここでは、図と、それが何であるかのごく簡単な説明をいれておきます。 もうすこしくわしい (むずかしいかもしれない) 説明はつぎのリンクさきにあります。

- (1), (2), (3), (4): [大気の力学 (地球の自転の効果など)]

- (5): [発散 (収束) と渦度]

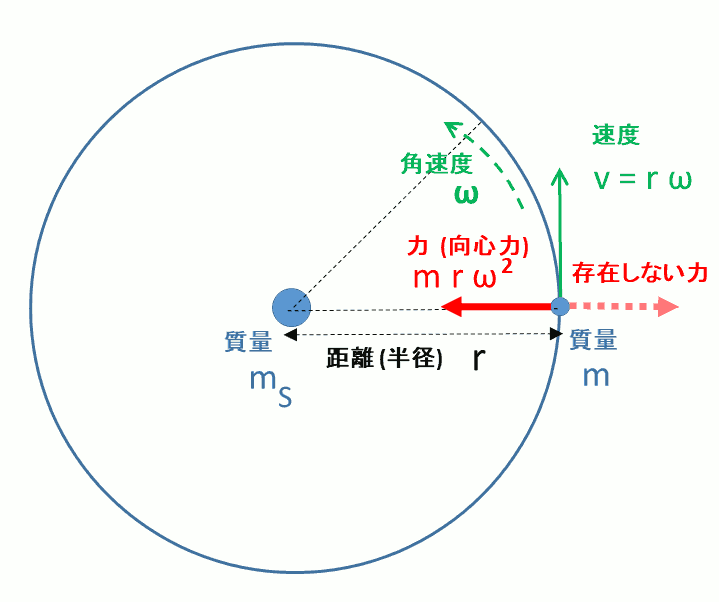

(1) 等速円運動を説明する図

(2) 地衡風を説明する図 (北半球で、等圧線が東西にのびたばあいを例として)

(3) 気圧傾度力とコリオリの力だけで定常的な円運動が生じるばあいの模式図

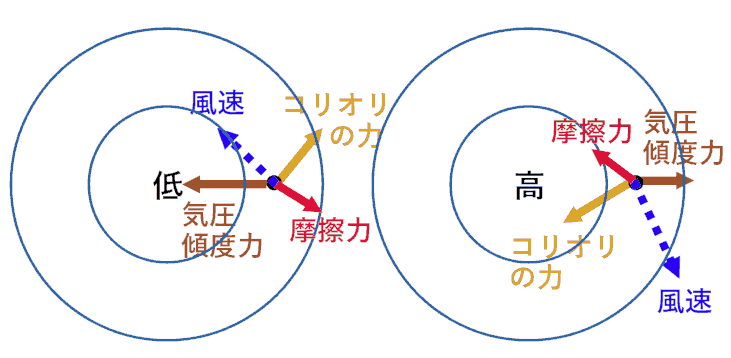

(4) 低気圧・高気圧のまわりの地表付近で摩擦力がはたらくばあいの模式図

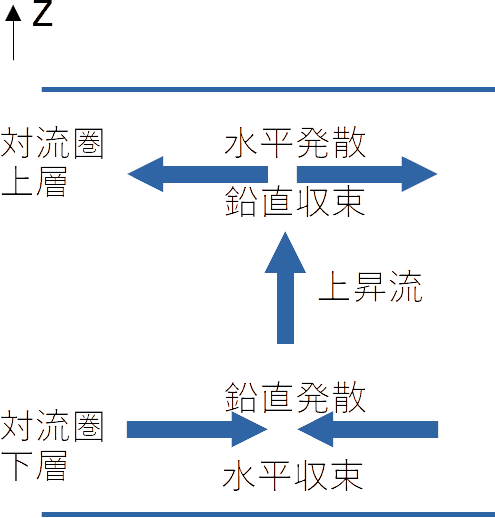

(5) 低気圧で生じる下層の水平収束、上昇流、上層の水平発散 (周辺に広く弱い下降流があるはずだが省略されている)

2025-11-18, 2025-11-19

増田 耕一 (MASUDA Kooiti)