地学

気象観測データに1年周期のサインカーブをあてはめる (Rによる暫定版)

(2021年度秋学期の教材ページはこれからつくる予定だが、暫定的に 2020年秋学期の教材)[海陸分布がもたらす気候の特徴]の中で、

「気温の年変化の振幅と位相」をあつかった。

緯度などの条件が同じならば、海の影響をうけるほど、気温の年変化の振幅は小さくなり、

年変化の位相は遅いほうにずれるだろう。

わたしは、1998年ごろに、日本をふくむ世界の多数の地点の毎日の気温の観測値に、

1年周期のサインカーブ (正弦波) をあてはめて、振幅や位相の分布をみた。

結果を研究論文にするところまでいかなかったが、

その下書きのようなものを[気温の年周期の振幅と位相 -- 両半球中高緯度、地上気温の日データによる]のページに

置いている。

そのときは、最小2乗法によるあてはめを、Fortranでプログラムを書いて実行した。

図は GMT (Generic Mapping Tools)というソフトウェアでかいた。

今回、その計算の手順を基本的に変えないで、R でかきなおしてみた。

まだ、計算手順(とくに単位のついた数量と無次元の数量のあいだの換算など)についても、R によるプログラミングについても、

うまくないところがあるので、さらに改良したいと考えている。

対象となるデータについても、もっと汎用化することがのぞましいが、

いまの段階では、[気象庁の観測データを使う (序論)]で例としてつかった

アメダス 館林 の 2018年12月から2020年11月までの毎日の日平均気温をそのまま使ってみることにする。

Rによるプログラム例

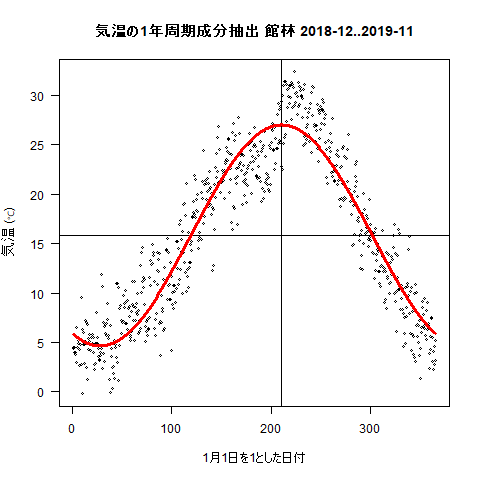

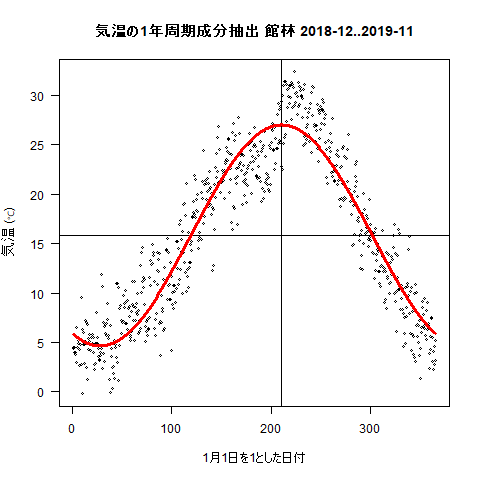

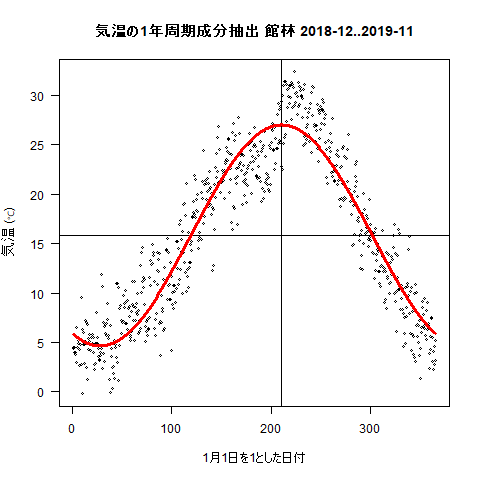

このプログラムを実行してつくった図

この例では、気温の平均値は 15.8 ℃、1年周期の振幅は 11.2 ℃、

位相は1周を1として0.577、

それを1年周期成分が最大となる日付になおすと 1月1日を1として211日、つまり7月30日となった。

1年周期成分の分散は、日ごとの観測値の集まりがもつ分散の 88.9 % をしめている。

(毎日の値を見ると、実際の気温の極大は7月30日よりだいぶあとに出ている。

数値をみると、最大値は2020年8月11日の32.4℃だ。

この2年間、7月はまだ梅雨の状態で気温があまりあがらず、8月になってから暑い日が多くなったのだ。

天候には年々変動があって、この特徴はかならずしも常にみられるものではないが、

1年周期のサインカーブからのこのようなずれかたは、ありがちなことだ。)

何を計算したかの説明

最小2乗法

最小2乗法の考えかたは、つぎのようなものである(と、わたしは理解している)。

- 変量 y は、変量 x の関数 f(x) に 誤差 をくわえたものである (と認識する)。

- f(x) の関数の式の形はわかっている(とする)が、その係数の値は、x と y の観測値の組に

なるべくよく合うように決める。

- 「なるべくよく合う」とは、{ yj - f(xj) }2 を

すべての j について合計したもの (残差の2乗和) が最小になることだとする。

- (観測値の誤差が一様でないばあいは、誤差を考慮した重みづけをすることもあるが、

ここでは重みづけしない。観測値どうしで誤差の性質は同様であると仮定したことになる。)

- (誤差の確率分布が正規分布であるばあい、最小2乗法は最尤[さいゆう]推定法でもある。

しかし、最小2乗法は、誤差が正規分布しないばあいにも、最尤でないことを承知で、つかわれる。)

- (データに大きくはずれた値がふくまれているばあい、

最小2乗法では、観測値の組にうまくあてはまる関数にたどりつかないこともある。)

ここでの最小2乗法の利用

- 上の一般論での x にあたるのは、時間 t である。

ただし、ちがう年を区別せず、年のうちの相対的な日付だけを問題にする。

1月1日を1としたとおしの日付を、平年は365、うるう年は366でわって無次元化したものを t とする。

結果の1年周期成分の位相をしめすときだけ、365をかけて「日」単位にしてしめす。

- 上の一般論での y にあたるのは、気温 (日平均気温) である。変数名は y にしておく。

観測値が欠損とされているばあいのほか、不完全とされているもの(「品質情報」が「8」でないもの)も

計算につかわないことにする。

(曲線のあてはめかたのうちにはデータ欠損があるとうまくいかないものもあるが、

最小2乗法は欠損は欠損としてあつかえる。)

- あてはめる関数は、定数項(年平均値にあたる)と、

1年周期、(1/2)年周期、(1/3)年周期 ... の sin 成分、cos 成分からなるものとする。

最小2乗で値をきめるべき係数は、a0 と ak, bk (kは1からnまで)である。

T は時間の次元をもつ定数で、1年にあたる値をもつ。

【つぎの式は、Σの下と上に文字をうまくかけなかったが、「kを1からnまで変えた総和」のつもりである。】

- f(t) = a0 + Σk = 1..n {ak cos(2π k t/T) + bk sin(2π k t/T)}

- ここでは、1年周期成分だけがほしいので、n = 1 で計算する。

【なお、1998年には、わたしは、n = 6 で計算した。つまり、(1/6)年周期成分まで計算した。

しかし、結果を議論した対象はほぼ1年周期成分だけで、すこしだけ半年周期成分にもふれた。】

- f(t) = a0 + a1 cos(2π t/T) + b1 sin(2π t/T)

- 係数をきめる問題は、連立1次方程式になる。

R には連立1次方程式をとく関数 solve があるので、それを利用した。

【1998年には、「ガウスの消去法」を、Fortran言語で、

数値計算の教科書の例文にあった Fortran サブルーチンを利用して、実行した。】

結果としてしめした数値

- 平均値 a0

- 1年周期の振幅 sqrt(a12 + b12), ただし sqrt は平方根をあらわす。

- 1年周期の位相 arctan(b1 / a1), arctan は tan の逆関数。ただし a1 が負のときは πラジアン (=180度)ずらす。

これを、2πでわって、1年を1とする相対的なわりあいとしてしめす。

さらに、365をかけて、年のうちの日付としてしめす。

- 1年周期成分 a1 cos(2π t/T) + b1 sin(2π t/T) の分散の yのデータの分散にしめる割合。

グラフにしめしたもの

- (t, y)のデータ値。小さな記号(〇)で。

- 平均値 a0。横線で。

- 1年周期成分が最大値をとる日付。縦線で。

- 1年周期成分の時系列。赤の曲線で。 (Rには関数のグラフをかく機能があるのだが、

わたしはまだそれをつかいこなせず、1日きざみの折れ線で近似してグラフにしている。)

2020-12-28, 更新 2021-04-30, 2021-11-20

増田 耕一 (MASUDA Kooiti)