おもな物理法則の3つめとして、 エントロピー増大 (熱力学第二法則)がある。

熱力学第二法則が示している制約は、要するにもどせなさ (不可逆性) [この用語についての言いわけ] である。 つまり、混ざったものはひとりでに分離しないということである。 溶解したものを分離することのむずかしさ、 あるいは、高温のものと低温のものを混ぜた場合を考えてみてほしい。

これは自然界(生物・人間システムを含む)で起こりうることの制約となる重要なことがらである。 SNOW (1959)はこれを現代の知識人の必須の知識のひとつだと言っているが、 わたしも賛同する。

この法則を説明した本はたくさんあるが、 朝永(1979、とくに上巻第2章)をおすすめしておく。 これはこの概念が成立した歴史を紹介している (科学史的に厳密な記述をめざしたものではなく、 今の物理学の観点からの整理だが)。

[注 (2012-05-11)] この下の「熱機関」と「熱ポンプ」のところは、 熱力学的平衡ではない定常状態を想定している。 「熱」「仕事」「エントロピーの移動」「エントロピーの発生」という表現をしたが、 その数量を考えるときは、「単位時間あたりの熱、単位時間あたりの仕事」(SI単位はW)や 「単位時間あたりのエントロピーの移動・発生」(単位はW/K)を考えたほうがよい。

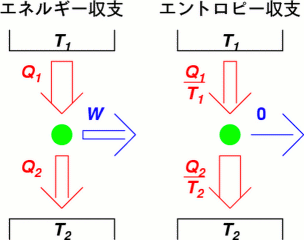

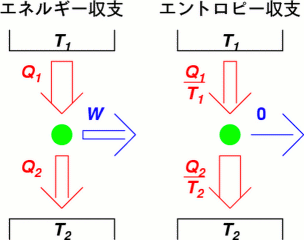

熱力学成立のきっかけは、蒸気機関の効率の限界を考えることだった。 蒸気機関を抽象化して、 高温源(温度T1)からQ1だけの熱を取り出し、 低温源(温度T2)へQ2だけの熱を与え、 仕事Wを取り出す熱機関を考える。 熱機関の中をエネルギーが流れるが、 機関自体の状態は一定、したがってそれがもつエネルギーは一定と考えよう。 エネルギー保存から、Q1 = W + Q2である。 しかし、熱機関の効率 W / Q1には、理論的上限がある。 これを説明するためにエントロピーという量が考えられた。 エネルギーがやりとりされるとき、仕事ならばエントロピーを伴わないが、 熱はエネルギーを(絶対)温度で割っただけのエントロピーを伴う。 この熱機関では、高温源からQ1/T1、 低温源へQ2/T2だけのエントロピーが移動する。 エントロピー増大とは、Q1/T1 ≦ Q2/T2である。 つまりここでQ2/T2 - Q1/T1だけのエントロピーが発生する。

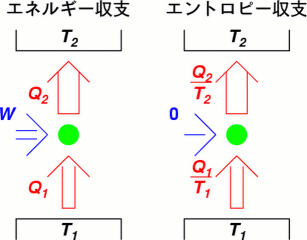

冷蔵庫やエアコンなどに使われる熱ポンプでは、 仕事Wを投入して、低温側からQ1だけの熱をくみ出す。 高温側に捨てる熱はQ2 = Q1 + Wとなる。 この場合も同様に Q2/T2 - Q1/T1だけのエントロピーが発生する。

同じだけのエネルギーでも、仕事はエントロピーを伴わないが (電力もエントロピーを無視できることが多いが)、 熱はエントロピーを伴い、温度が低いほどエントロピーが大きい。 一方、物質には、熱と直接関係ないエントロピーも伴う。 物質が混合すると、それぞれが別にある場合に比べてエントロピーがふえる。

自然界(生物・人間システムを含む)で起こりうる現象は、 それに関与する物質とエネルギーを全部合わせて考えてみると、 必ず合計のエントロピーがふえる方向に進む。 逆には進まない。つまりこのような過程(process)は不可逆過程である。 しかし、関与する物質やエネルギーの一部に注目すれば、 それに伴うエントロピーが減ることはある。 (エントロピーが減る部分がなく、いわば「むだ」にエントロピーが発生する こともありうる。)

たとえば、熱機関は、 エネルギーの一部(廃熱となるぶん)のエントロピーを上げることにより、 他の一部(仕事に変えられたぶん)のエントロピーを下げることを可能にしている。

また、汚水浄化は、水とそれにとけている物質とを分離することなので、 対象となる物質のエントロピーを減らすことになる。 そのためには、同時に何かのエントロピーがふえる必要がある。 たとえば電力を使うとすれば、エネルギーが電力から常温の熱に変わったぶんだけ エントロピーがふえる。 その増加ぶんを上限として水のエントロピーを減らすことができる。