(2021年6月29日の授業の話題について、簡単なまとめを書こうとしている。 まだ まとめとしてしっかりしていないところもあり、なん度か書きなおすだろう。)

気候システムのエネルギーの出入りは、 ほとんどが大気上端での太陽放射吸収と地球放射射出であり、 地球全体としては両者はほぼつりあって、気候システムは定常状態にある。 しかし、緯度帯別にわけると、放射収支だけではつりあっていない。

地球にはいってくる太陽放射の緯度・季節分布をみると、 緯度帯間の不均一と、季節間の不均一とは、同じ程度である。 そして、(この授業ではくわしくふれないが) 大気のうち成層圏の循環は、 基本的に夏半球と冬半球のあいだでおこっている。 しかし、対流圏の循環は、(季節による位置のずれはあるが) 基本的に低緯度と高緯度のあいだでおこっている。 対流圏の下に海があり、季節をこえてエネルギーをたくわえ、 温度の季節変化をちいさくしているからである。

年平均で、緯度帯別に、気候システムのエネルギーのたまりが定常状態にあると仮定すると、 緯度帯別にエネルギーの流れの収支がつりあっているはずだから、 大気上端の放射収支の観測値から、大気と海洋があわせて南北にどれだけエネルギーをはこんでいるかを 推算することができる。 それだけのエネルギーの輸送は、放射(電磁波)や熱伝導では不可能であり、 大気や海洋の流体の質量の移動にともなうエネルギーの移流にちがいない。 そのうち大気によるエネルギー輸送は、気象観測データにもとづいて計算することができ、 残りが海洋による輸送と考えられる。 大気と海洋による輸送はどちらも極向きで、量は大気のほうが大きいが、けたちがいに大きくはない。

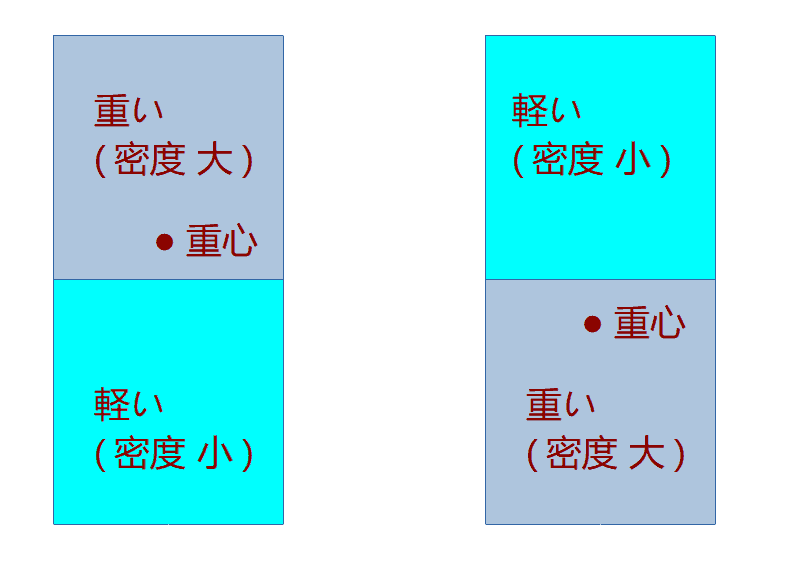

重力場のもとでの流体の運動の形として対流がある。 その典型は上下の対流である。 ひとまず圧力が密度にあまり影響をあたえない液体についてのべると、 「重い」(密度の大きい流体)が上に、「軽い」(密度の小さい流体)が下につくられるような作用が継続すると、 上下がいれかわる運動も継続する。

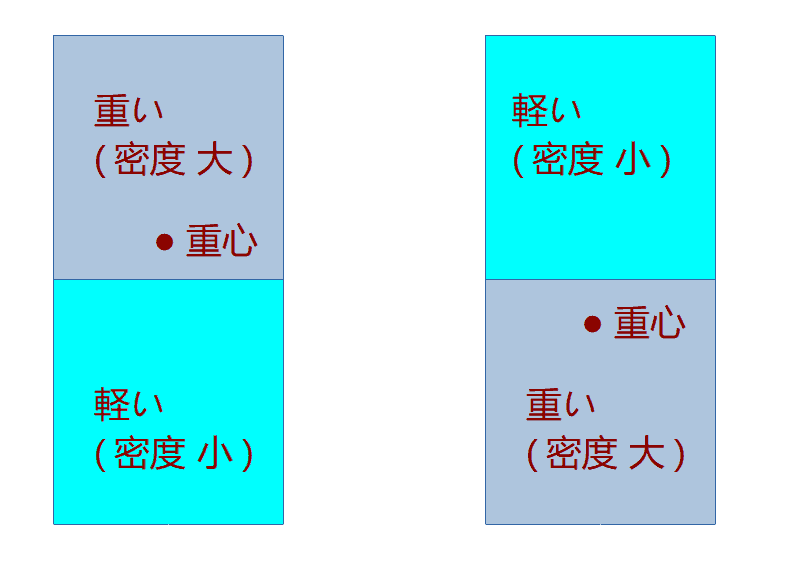

それと同じではないが似たものとして、水平に近い対流がある。 「重い」流体と「軽い」流体が横にならぶ状態をつくる作用が継続すると、 「重い」が下にくるほうへの運動が継続する。

大気のばあいは、圧力によって密度が大きくかわるので、 ここでいう「重い・軽い」は、 現場の密度でなく、断熱変化によって圧力をそろえたときの密度を比較する。 (さらに、圧力・密度・温度は状態方程式でむすびついているので、 断熱変化によって圧力をそろえたときの温度 (「温位」という) を比較する。

放射収支から、高緯度では温度が低い、したがって(状態方程式によって)「重い」空気が、 低緯度では温度が高い、したがって「軽い」空気がつくられると考えられる。 そこで、低緯度で上昇、上層を高緯度へむかい、高緯度で下降、下層を低緯度へむかう という形の、水平に近い対流がおこりそうである。

地球の大気や海洋の運動 (風、海流など) を考えるときは、 自転する地球 (の固体部分) をとまっているとみなし、それに相対的な運動を考えている。 ところが、回転する座標軸のもとでは、ニュートンの運動法則がそのままではなりたたない。 みかけの力を追加することによって、運動方程式をつかうことができる。 みかけの力のひとつは (地球の自転による) 遠心力である。 これは、すべての物体に、(緯度ごとにはちがうが) 質量に比例してかかるところが、 地球の重力と共通である。 そこで、気象や海洋の力学の計算ではふつう、遠心力を重力にふくめてしまう。 遠心力をふくめた重力の向きをあらためて「下向き」とみなしてしまう。 (重力加速度を一定値で近似するのと一連の近似である。) これによって、みかけ上、遠心力は出てこない。 みかけの力の2番めが「コリオリの力」である。 これは、地球に対して相対的に動く物体に対して、その相対速度と質量に比例してかかる。 コリオリの力は相対速度に直交していて、物体に仕事をしない。 物体の運動エネルギーを変えず、運動の向きを変える。 大気や海洋の水平規模の大きい運動では、速度の大部分は水平2次元の速度である。 それに対してきくコリオリの力は、 地球の自転のうち、それぞれの場所の天頂(あたまのまうえ)方向の軸のまわりの成分である。 それは、緯度の sin に比例する。低緯度で小さく、高緯度で大きい。

地球大気の対流圏には、さきにのべたような水平に近い対流が存在するが、 それは、緯度だいたい30度から低緯度がわにかぎられている。 上層の赤道から離れる風は、コリオリの力によって向きをまげられて、 西風 (西から東にむかう流れ) の成分が主となる。 同様に、下層の赤道に向かう風は、東風になる。 この東風はいわゆる大航海時代から知られていて「貿易風」とよばれてきた。 1735年に、イギリスのハドレー (Hadley)が、貿易風のできるしくみを、 緯度帯間の加熱差と地球の自転によって説明した。 それを記念して、この南北・鉛直循環を「ハドレー循環」という。

ハドレー循環のできる基本的しくみには、水の相変化は関係ない。 しかし、現実の地球のハドレー循環では、 赤道付近の上昇域で 積雲 (鉛直にのびる雲)、積乱雲 (広い意味の積雲のうち対流圏上端に達するもの) が多く、 亜熱帯の下降域では、雲・降水がすくない。

中・高緯度の循環がハドレー循環のつづきにならない理由を考えるのに、 回転水槽実験が参考になる。 円筒状の水槽を回転させ、外側を加熱、内側を冷却する。 水槽といっしょに回転する視点で見る。

回転速度 (正確には「角速度」) が比較的おそいとき、同心円状の循環ができる。 地球の対流圏上層の西風に相当する周回する流れがある。 くわしく測定すると、外側で上昇、内側で下降するような流れもあり、 地球大気のハドレー循環と似た構造ができている。

回転速度をはやめると、同心円状の循環が維持されず、大きく波打つ。 円筒ひとまわりに波数3のばあい、波数5のばあい、波数が不規則に変化するばあいなどが出現しうる。 波の山・谷の(水槽に対して相対的な)位置も時間とともに動く。 この波によって、ほぼ水平に、円筒の内側(高緯度側)の低温の流体と、 外側(低緯度側)の高温の流体とがやりとりされ、高温側から低温側にエネルギーが伝達される。 この状況は中・高緯度の対流圏の大規模な運動とにている。

(*) [九州大学 守田 治 ほかによる実験の写真、松野 太郎 (1982)「大気の大循環」に引用]

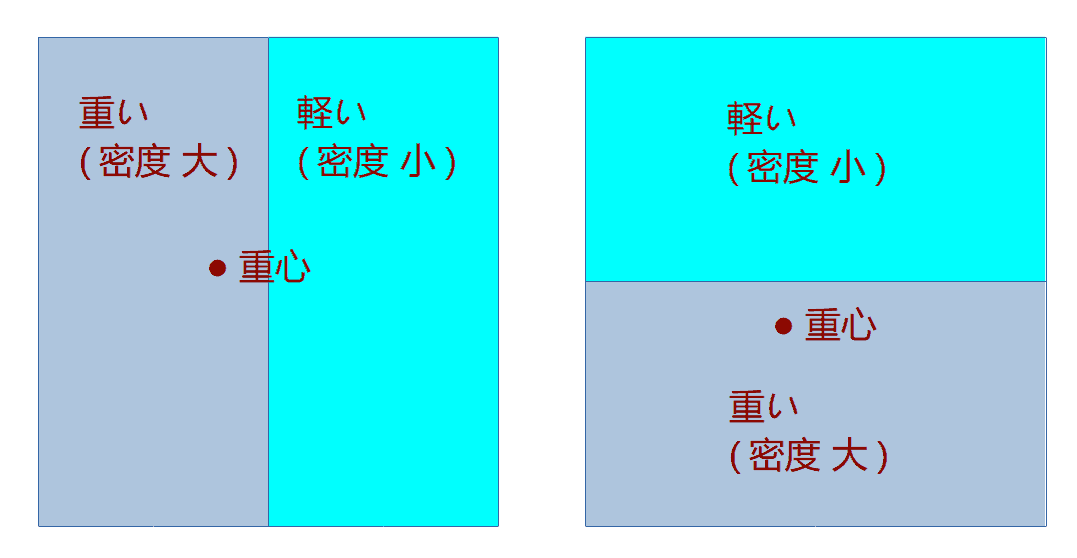

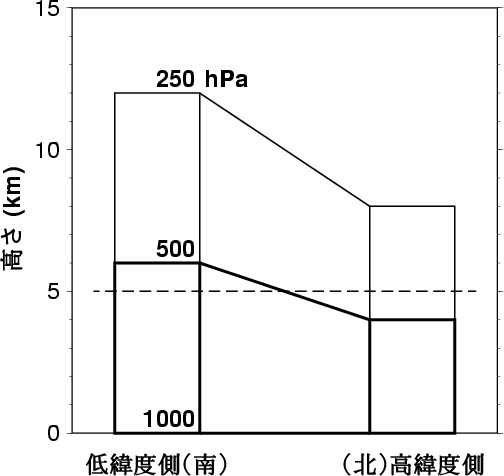

中緯度には、南北の温度差がある。低緯度のほうが温度が高い。 地表付近では、(ここではくわしくのべないが、摩擦がはたらくので) 南北の気圧の差が大きくならない。 単位面積あたりの空気の質量も、地表気圧と静水圧の関係でむすびついているから、 南北どちらの緯度でもほぼ同じである。 しかし、温度がちがうので、体積がちがう。 したがって、対流圏の中層・上層では、同じ気圧の面をくらべると、低緯度側のほうが等圧面高度が高い。 同じ高さでくらべると、低緯度側のほうが気圧が高い。 低緯度から高緯度にむかう気圧傾度力がはたらく。

この気圧傾度力とコリオリの力がつりあった地衡風が定常的に存在しうる。 低緯度のほうが温度が高い状況では、地衡風は西風である。

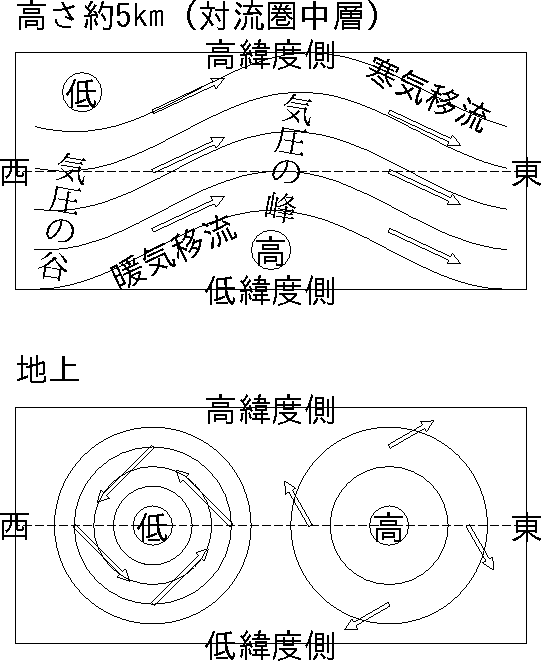

現実には、回転水槽と同様に、まっすぐの西風が安定に存在するのではなく、 波うった形になる。 波うっても、風は、ほぼ、等圧線 (あるいは等圧面での等高度線に平行である。 高緯度側から低い気圧がはりだしたところが「気圧の谷」、 低緯度側から高い気圧がはりだしたところが「気圧の峰」である。 谷からつぎの谷までの波長は、千 km (106 m) 程度である。 気圧の谷・峰は、東にむかって進む。 ある場所で気圧の谷が通過してからつぎの谷が通過するまでの周期は、数日である。 気圧の谷の前面 (東側) では、低緯度側からの暖かい風 (北半球では南風) 気圧の谷の後面 (西側) では、高緯度側からのつめたい風 (北半球では北風) がふく。 中緯度で極むきにエネルギーをはこんでいるのは、おもに、この、ほぼ水平な空気塊のいれかわりである。 なお、日本の古典でいう (中国由来と思うが) 「三寒四温」は、 寒気と暖気がだいたい7日の周期で交代するという認識をしめしている。

[注] この図の地上の低気圧は、前線のような構造をもたない、温帯低気圧としては不自然な図になっている。

「低気圧」ということばには、水平2次元の意味と、3次元構造の意味がある。 水平2次元の意味での「低気圧」は、まわりにくらべて相対的に気圧が低いところである。 (地図上に等圧線をひけば、等圧線がとじているところは、この意味での低気圧か、 その反対の高気圧かのどちらかである。)

「低気圧」ということばは、地上 (地面や海面のすぐ上) で低気圧であるような 3次元の構造 (上空ではかならずしも低気圧でない) をさしてつかわれることもある。 この意味での低気圧の主要な類型として「温帯低気圧」と「熱帯低気圧」がある。

「温帯低気圧」は、中緯度の西風帯の「気圧の谷」とともにでき、 西から東に進むものである。 地上の低気圧の中心よりも数百km西に上空の気圧の谷がある。

温帯低気圧は、もともと南北の温度勾配のあるところにできるが、 温帯低気圧が発達すると、その内部構造として、 水平温度勾配が特に大きい (短い距離のあいだで温度が大きくちがう) 部分ができる。この部分を「前線」とよぶ。

現実の温帯低気圧は雲・降水をともなうが、 温帯低気圧をつくる基本的なしくみは、水の相変化がなくてもなりたつ。

「熱帯低気圧」は、熱帯の海上で発達する。 そのうち、北西太平洋でできて、強さがある基準に達したものを「台風」という。 (以下、便宜上、熱帯低気圧を「台風」という語で代表させる。) 台風の発達には、水平温度勾配は必要ない。 そして、台風は前線をともなわない。 (台風が温帯に達すると、台風としてはおとろえ、あらためて温帯低気圧として発達することがある。 そのばあいは前線をもつようになる。) 台風の発達には、水の相変化、とくに、下 (海面) から水蒸気が供給され、積雲が発達することが必要である。 台風は人間社会に災害をもたらしうるはげしい現象である。 しかし、大気大循環のたちばでは、台風は必須の現象ではない。