(佐藤 2019 8.2節 p. 123-127) (稲津 2022 5.1 「水平風と鉛直風」 (1)「発散と鉛直風」 p. 112-114, (2) 「渦度」 p. 115-116)

【発散と渦度はどちらも風速ベクトルの空間的な不均一に関する量であり、 風速ベクトルの成分の空間座標による微分として計算することができる。 しかし、どの方向の速度をどの軸の座標で微分するかがちがうので、 性質がちがった量になっている。[授業時に話したことをあとで加筆]】

「発散」と「収束」という用語をつかいわけることもあるが、 数量としては「発散」でとおし、その値が負であるのが収束だとすることが多い。

文献では、2次元の発散を論じるばあいと、3次元の発散を論じるばあいがあり、 用語をどちらの意味でつかっているか、文脈から判断しなければならないこともある。

2次元ベクトル場の発散と渦度は、どちらも方向をもたない量としてとらえられる。

空間微分を Δx, Δy [稲津の本では ΔX, ΔY] の有限差分で近似して、発散と渦度を実際に数値を入れて計算する例をしめしている。

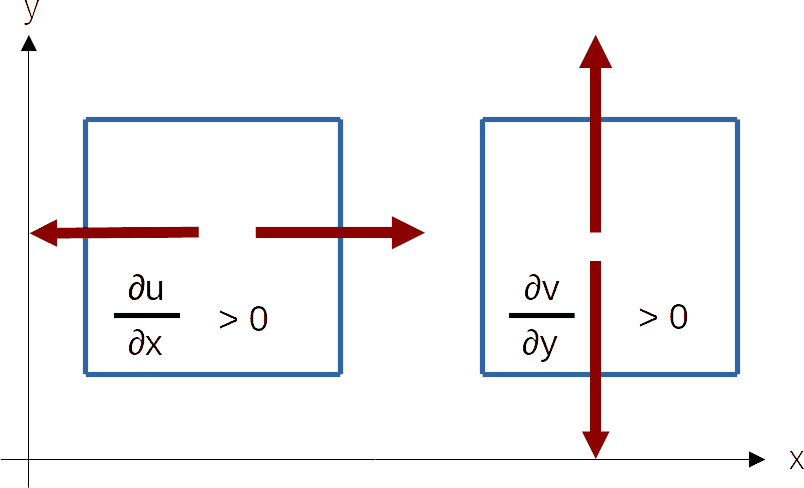

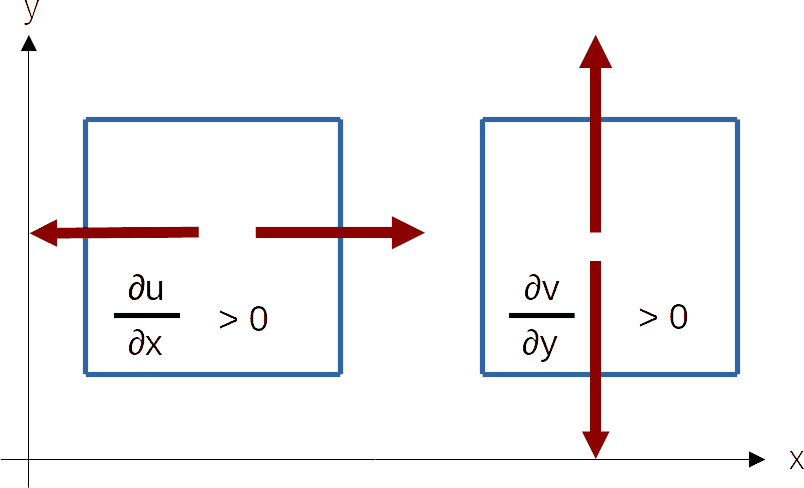

↓ 2次元の発散を説明する図

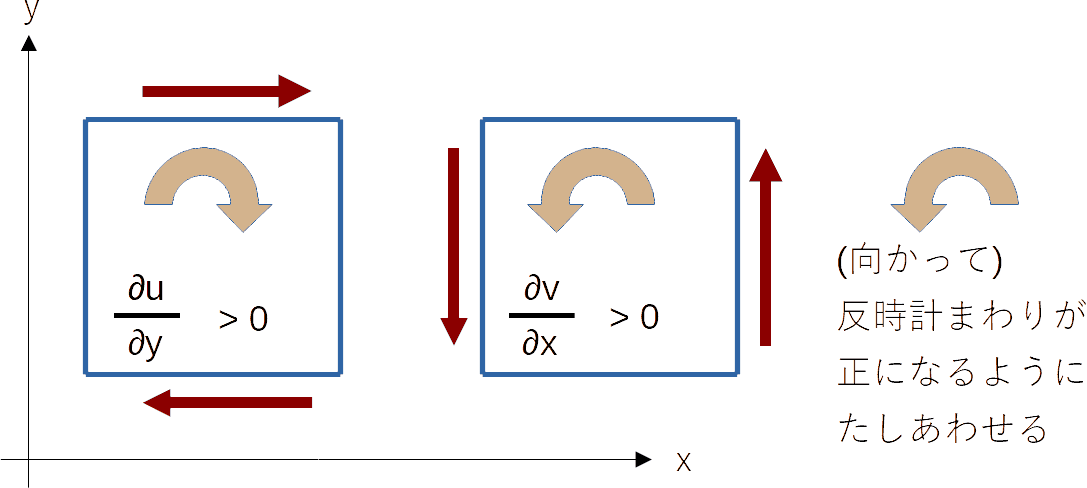

↓ 2次元の渦度 (3次元の渦度の鉛直軸のまわりの成分) を説明する図

差分近似の例

2次元ベクトル場は、回転成分 (渦度をもつが発散は 0) と 発散成分 (発散をもつが 渦度は 0) とのたしざんで書ける。 大気 (や 海洋) の大規模な運動の風速の場は、回転成分のほうが (量の規模が) 大きい。

3次元ベクトル場の発散は方向をもたない量である。

3次元ベクトル場の渦度は、3次元の方向をもつ軸のまわりの量である。 2次元で考えた ζ は、3次元の渦度のうちの鉛直軸まわりの成分にあたる。

気象で数量としてあつかうのは、高さ一定または気圧一定の面での水平2次元の風の発散と、 鉛直軸のまわりの渦度であることが多い。

空間座標の関数である3次元ベクトルの微分演算としては、 風速ベクトルを vとすると、 発散 (スカラー量) を div v または ∇・v、 渦度の3次元ベクトルを rot v または ∇×v とかくことがある。 ここで「∇」は ナブラ (nabla) という演算記号で、竪琴をさすヘブライ語からきているらしい。

流れが水平2次元で、密度の変化がなく、摩擦もないならば、渦度は不生不滅であり、 流れによって運ばれて分布を変えていくだけである。 (ただし、流速は渦度を空間座標で積分したものだから、渦度の分布が変われば、 流れの分布も変わっていく。)

中高緯度の大気の流れは、非常におおまかには、このようにとらえられることが多い。

ひとまず1成分近似で、相変化は関与しないとする。

小倉 (2000) 『総観気象学入門』 1.3節「連続の式を導く」(27-28ページ)にそって説明する。

(ただし、δ [デルタの小文字] をΔ [デルタの大文字] に変えた。 ここでの Δは、つぎの文字とあわせてひとつの長さをあらわす。)

大気のうち小さな部分を、かりに直方体とし、3辺の長さを Δx, Δy, Δz とする。 密度を ρ [ロー] とすると、質量は ρ Δx Δy Δz である。 この小部分が動き、体積がかわっても、質量は変化しない。

d (ρ Δx Δy Δz)/dt = 0 ... (小倉 2000 式 1.30)

かけざんの微分を分配すると

(dρ/dt) Δx Δy Δz + ρ d(Δx Δy Δz)/dt = 0 ... (小倉 2000 式 1.31)

ρ Δx Δy Δz でわると

(1/ρ) dρ/dt + (1/(Δx Δy Δz)) d(Δx Δy Δz)/dt = 0 ... (小倉 2000 式 1.32)

第2項は、体積の時間微分の体積自体に対する比で、(3次元の)発散にひとしい。

(1/ρ) dρ/dt + (∂u/∂x + ∂v/∂y + ∂w/∂z) = 0 ... (小倉 2000 式 1.33)

ところが、時間による全微分は、局所変化項と移流項にわけてかくことができる。

dρ/dt = ∂ρ/∂t + u ∂ρ/∂x + v ∂ρ/∂y + w ∂ρ/∂z ... (小倉 2000 式 1.34)

これをつかって、式 1.33 を、つぎのように書きかえることができる。

∂ρ/∂t + ∂(ρu)/∂x + ∂(ρv)/∂y + ∂(ρw)/∂z = 0 ... (小倉 2000 式 1.35)

このうち ∂(ρu)/∂x のような項は、それぞれ積の微分を分配して書くことができる。

∂(ρu)/∂x = u ∂ρ/∂x + ρ ∂u/∂x

したがって、質量保存の式はつぎのように書くこともできる。

∂ρ/∂t + u ∂ρ/∂x + v ∂ρ/∂y + w ∂ρ/∂z + ρ (∂u/∂x + ∂v/∂y + ∂w/∂z) = 0

【[ここから、現実の大気とはちがいます] もし、密度が一定の流体 (「非圧縮性流体」という) ならば

dρ/dt = 0

したがって、非圧縮性流体では、(3次元の) 発散が 0 である (div3 v3 = 0)。

∂u/∂x + ∂v/∂y + ∂w/∂z = 0 ... (小倉 2000 式 1.36) [ここまで]】

なお、p座標を採用すれば、実際の空間では圧縮性のある (密度が変化する) 流体でも、 「(x, y, p)空間」での密度のようなもの (体積のようなものあたりの質量) は一定である。 したがって、「(x, y, p)空間」での 3次元の発散は 0 である (divp vp = 0)。

∂u/∂x + ∂v/∂y + ∂ω/∂p = 0 ... (小倉 2000 式 3.48)

大気中では、水平発散と鉛直発散の符号が逆で、合計した3次元発散の絶対値は小さい、ということがおこりやすい。

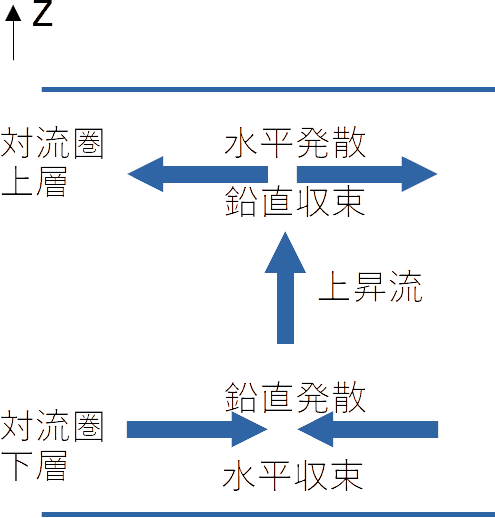

とくに、熱帯の対流圏では、 「下層で水平収束 (鉛直発散)、上昇流、上層で水平発散 (鉛直収束)」という組み合わせの構造がよくあらわれる。 (それぞれ逆の組み合わせもあるが、水の相変化がからむしくみによって、上昇流のほうが集中して強くあらわれる。)

↓ このような水平発散と鉛直流との関係を説明する図