この内容は1990年現在のもので、2004年の時点から見ると古いところがあります。 おもな変化は、雲水を予報変数とするモデルがふつうになったこと、 植生の蒸発散などに関する働きを具体的に表現するモデルがふつうになったこと などです。

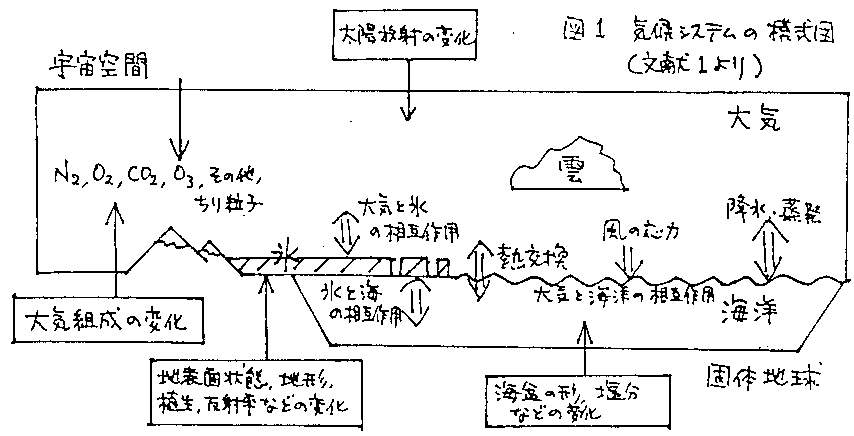

数年から数百万年(雑多なまとめかただが)の気候変動を考えるためには、大気・海洋・雪氷などの結合したシステムとして地球表層をとらえる必要がある。 次の図は、U.S. Committee for GARP, 1975, "Understanding Climate Change", National Academy Press, にある有名な図の日本語訳である。

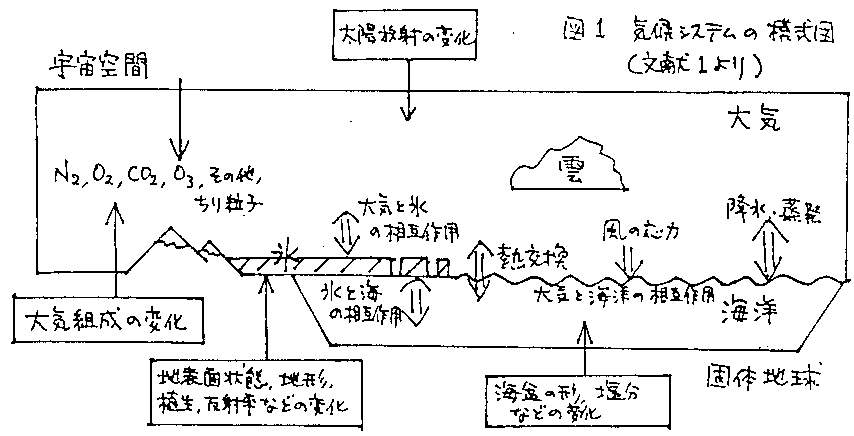

また、別の文献(NASA, 1986)では次のような図を示しているが、「物理的気候システム」と「生物地球化学サイクル」とは対象として別なのではなく、研究者のとらえかたの両面であると考えるべきだろうと思う。

部分系のうち大気と海洋については、 流体力学の方程式に基づいた物理的な数値モデルが確立している。 大気のモデルは毎日の天気予報で(現在の気候の平均的状態のもとでは)経験的に検証されている。 海洋のモデルについてはまだ検証として使えるデータが不足している。

「大循環」とは、地球規模の、基本的には緯度の関数として分布する風や海流の分布、それに伴う温度などの分布の(それぞれの季節について数十年の)時間平均した状態をさすと言えばよいだろう。 「大循環モデル」は、そのような「大循環」の表現をめざして、基本方程式(運動方程式など)を離散化したものの数値解という形で定式化された数値モデルである。 理論研究でよくされる、数学的な解きやすさ、解の理解しやすさのための線形化などの式の単純化はせず、現実にあると思われる非線形性をそのまま取り入れる。 そして大気なら大気という系全体としてのエネルギーの出入りの総量に、現実の地球でのそれと同じような意味がつけられる。 別の言い方をすれば、大循環モデルは、地球全体を巨視的にみたエネルギー収支モデルをより精密化していった結果だとも言える。

大循環モデルによる実験のスタイルには、次のようなものがある。

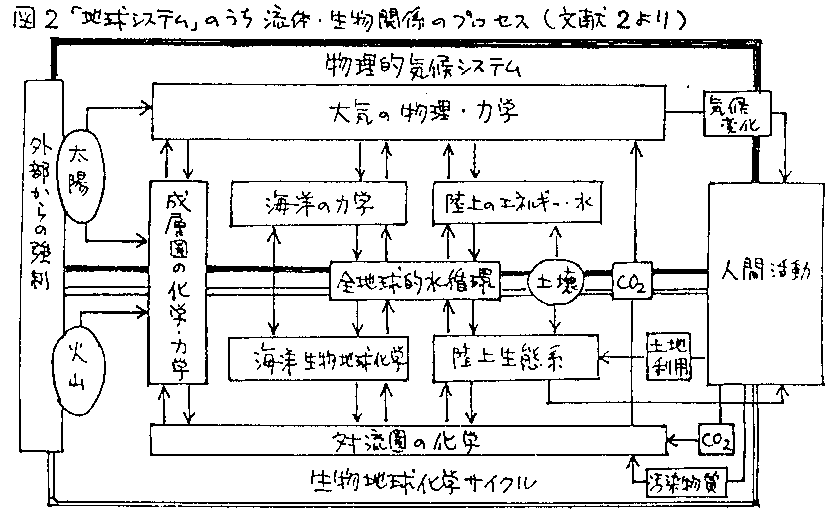

また、大気大循環モデルの実験の場合、予報変数の範囲は、

図: 予報変数の範囲の例。 太線の内側がモデル内の変数、外側は境界条件として決めるパラメタ。 「*」印は季節変化実験では変数。

大気の運動、温度変化などは、流体力学を基礎として、予測型に表現できる。

全球数値予報モデルと大気大循環モデルとは実体としては同じもの。 問題設定が違う。

理想気体とみなせる。

主要成分で質量が変わるのは水蒸気だけ。 したがって「乾燥大気」と水蒸気の2成分気体として扱える。 しかも水蒸気混合比は多くても30g/kg程度なので、1成分気体の式に対する補正として扱える。 [ただし熱源として水の凝結および水蒸気・雲の放射吸収は重要。] (同様に海洋力学の立場では海洋は水と「塩分」の2成分流体とみなせる。)

重力の影響を強く受けて、平均的には対流に対して安定な成層をしている。

鉛直スケールは水平スケールにくらべて小さい。

地球自転の効果がきく。

Reynolds数が大きい(慣性項が粘性項よりずっと大きい)。 ただし、ある分解能でみた変数に対しては、それより小さいスケールの乱流が粘性的にきく(うず粘性 eddy viscosity)

大気の鉛直スケールが地球半径に比べてずっと小さいことを使って項を落とす。 地球自転の効果のうち地面に平行な軸のまわりの成分が消える。

圧縮性の直接の効果を除く(質量保存の式の(d)ρ/(d)tを無視する)。 近似された方程式の線形解は音波を含まない。(音波が伝わり終わった状態に対応)。

鉛直方向の運動方程式を、重力と圧力傾度のつりあいだけにする。 鉛直速度は(質量保存から)診断的に求められる。 対流不安定が解消された状態だけが表現される。(雲よりも大きいスケールで有効)。

(中高緯度、「総観規模」(数千 km)のスケーリング)

気圧傾度とCoriolis力(自転の効果)がつりあった渦運動が基本であるとし、 発散成分はそれから2次的に出てくるものだけとする。 近似された方程式の線形解は重力波(重力を復元力とする波)を含まない。 赤道ではCoriolis parameter f=2Ωsinφが0になるため、この近似は成り立たない。

初期の数値予報モデルやPhillips(1956)の大循環実験のモデルは(4)の準地衡風渦度方程式モデルだったが、現在では(3)の静水圧近似までのもの(通称primitive方程式)が使われている。 水平方向の2成分の運動方程式が予報型となる。

静水圧近似のもとでは、鉛直座標として気圧をとることが多い。(Δp = −ρ g Δz) 数値モデルではさらに、σ = p / psまたはσ = ( p - pt ) / ( p - ps ) という変換をして、地面がσ = 1 の座標面となる「σ座標」を使うことが多い。

なお、モデルはある有限の空間・時間分解能で計算するので、予報変数は、その分解能で平均した量として解釈する必要がある。

ここで、外力項(力Fλ、Fφおよび熱源Q、水蒸気を含めた場合は水蒸気源も)が決まらないとこの方程式はとけない。 (なお、境界での外力もδ関数的に考えてこれに含めておく。) この種のモデルの関係者の符丁として、外力項を決める部分を「物理過程」、流体の方程式を解く部分を「力学過程」ということが多い。

数値予報および大循環モデルでは、ふつう、外力項は、

物理過程は、現在のモデルの習慣では、次のように分ける。

それぞれの物理過程にはいる前に、地表面・大気のエネルギー収支の概略を見てみよう。 出典はU.S. Committee for GARP (1975)。数字は相対値。ただし計算の根拠は不明。 [HTML版では図は省略]

放射は地球(表層)のエネルギー収支の基本となるものであり、大気モデルの方程式のなかでは熱源の項に現われる。

地球は太陽から可視光を中心とする電磁波放射を受けており、地球の物体の温度の黒体放射に近い放射を出している。 両者の波長帯はほとんど重ならない。 そこで、太陽放射(「短波放射」)と地球放射(「長波放射」)を分けて考えることができる。

大まかに言えば、地球大気は短波放射(オゾン層に吸収される紫外線部分を除く)に関しては透明であり、太陽放射は地面か雲に吸収されるか反射される。 長波放射に対しては大気の光学的厚みは約1である。 つまり、地表面から出た赤外放射は、平均約1回、吸収・再射出される。

長波放射の吸収・射出に効く気体成分は、水蒸気、CO2、O3である。(2原子分子は効かない。) また雲はほとんど黒体である(届いた放射は完全に吸収、自分の温度でσB T4射出)と見てよいが、対流圏界面付近の巻雲については透過も考える必要がある。地面も黒体に近い。

短波放射については、雲による散乱・吸収、地表面による反射・吸収、水蒸気、オゾンによる吸収、空気分子による散乱を考える必要がある。 (散乱はその場の空気に対する熱源にはならないが、層の間の放射フラックスを変えるので、間接的に熱源に影響する。)

放射の計算は、吸収(・射出・散乱)物質の分布が与えられれば、精密におこなうことができる。 しかし、吸収物質量、波長、天頂角、鉛直座標についての4つの積分をしなければならず、精密な計算に必要な計算量は非常に大きい。 現実的な計算機時間の間に数値積分を行なうためには、放射伝達式を半経験的に近似する必要がある。 また、特に雲の水の量や粒径分布のモデルによる予報はあやしいので、放射計算だけを精密にやってもあまり意味がないと考えられる。

吸収物質量のうち、水蒸気は多くのモデルで予報変数をそのまま使っている。 雲は(あとで述べる凝結過程とは別に)水蒸気量(直接には相対湿度)の関数として決める方法を使っているモデルが多い。 CO2は全球的に一定値で、O3は緯度と季節の関数としてモデル外から与えることが多い。

放射以外の熱源(温度の上昇をもたらす原因)としては、水の凝結が重要である。 また、モデルで表現できるスケールよりも小さなスケールの運動によるエネルギー(および水蒸気)の再分配も、モデルで扱う(平均化された)変数にとっては外力項として評価しなければならない。 (対流による運動量の再分配もあるらしいのだがふつうモデルには含んでいない。)

大循環モデルでは、地表に近い部分を除いた大気中の凝結と対流を次のように分けて考えることが多い。

(1)(3)のいずれでも、凝結した水蒸気はすぐに雨になって落ちる、という近似をするのが大循環モデルでは今のところふつうである。 ただし最近、雲水という変数を追加し、放射とも関係づける実験を始めたところもある。

大気のうち地表面に近い1 kmぐらいの層では、いろいろな変数の鉛直変化が水平変化より大きいので、鉛直座標だけを考えた境界層近似ができる。 ここでは、モデルの分解能で表現できない運動によるエネルギー、水蒸気、運動量の輸送がある。 これらの輸送は、それぞれの量の鉛直傾度に比例したうず拡散という形に書くこともできるが、その拡散係数は鉛直の温度傾度に強く依存する。 (地面が大気よりあたたかい場合のほうが拡散は強い。) また風速にも依存する。 乱流の理論だけではより高次の相関が残ってしまって式が閉じないので、半経験的に係数を決めている。

地表面と大気は、境界層の乱流輸送で、エネルギー、水蒸気、運動量を交換している。 これは拡散型の表現を整理すると、

乱流顕熱輸送 = ρ CH |u| Cp (Ts - Ta) 蒸発 = ρ CE |u| β (qsat(Ts) - qa) 摩擦応力 = ρ CM |u| uという形にできる(ただしCHなどは鉛直温度傾度や風速に依存する)。 βは水面あるいはじゅうぶん湿った地面では1になるような、地表面の湿り気に関するパラメタである。

ここに出てくる地表面温度Tsについては、モデル外部から与える、地表面を温度が均一な板のように考えて熱容量は固定して与えておき熱収支で予報する、土壌などの層をとって熱拡散も考え各層の温度を計算する、などの方法がある。

βについては、パラメタ(場所ごとに定数)として外部から与える、バケツモデルで予報する、もっと土壌中の水拡散や植物の作用を意識したモデルで予報するなどの方法がある。 特に広く使われているのは真鍋のバケツモデルである。これは、土壌の蓄えることのできる水分量に上限(水柱 15 cm 相当)があり、降水と蒸発の差がたまってバケツがあふれたぶんは流出する(その行き先は具体的に考えない)。 また、水分が上限の3/4 (2/3, 1/2とする人もいる)ある場合を境とし、それ以上の場合はβ = 1、それ以下の場合はβは水分量に比例するものとする。

主要な地表面パラメタをまとめると、

積雪はこれらのパラメタの値を大きく変える。 積雪を予報する場合は、基本的には熱収支に基づいて計算する。 (降雪は降水量と温度で決める。)