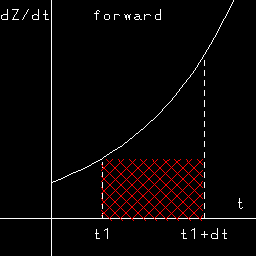

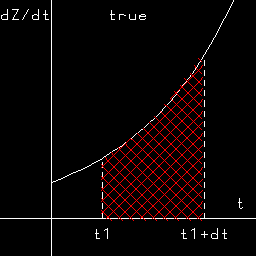

また、次の図では、 t = t1 + Δt での Zdot の高さの長方形で曲線の下の面積を 近似している。

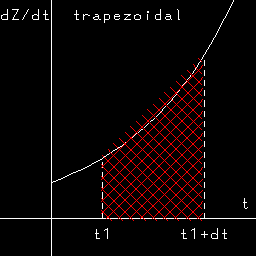

また、区間の両端を公平に考慮するために、算術平均をとれば、

ZT(t1 + Δt) =

Z(t1) + (1/2)Δt { Zdot(t1) + ZdotT(t1 + Δt) }

(6)

のような形が得られる。

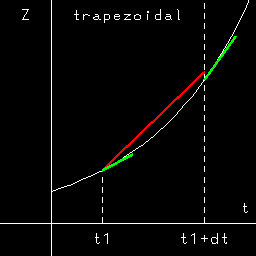

次の図を見ればわかるように、これは数値積分でいう台形公式である。

図でも長方形の場合よりも曲線に近づいていることがわかるが、Taylor展開との 比較をしてみると、台形公式は Δt の2次まで正しい微分の近似式になっている (確かめてみてほしい)。

○陽公式(explicit scheme) と陰公式 (implicit scheme)

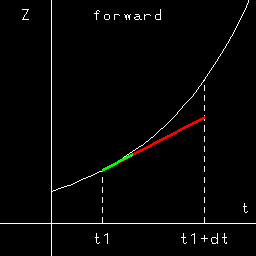

今考えている状況は、時刻 t1 での Z 、 Zdot がわかっていて、 時刻 t1 + Δt での Z を求めるものである。

前方差分の式(3)は、右辺はすべて既知の量なのでそのままFortranなどの代入文 に置きかえることができる。 このような式を、陽公式(陽解法、explicit scheme)という。 (未知数が複数あっても、それぞれが既知の数で表わされていれば陽公式である)。

一方、後方差分(5)や、台形公式(6)では、右辺に時刻 t1 + Δt での Zdotが はいっているが、これは、関係式 Zdot = g(Z) で左辺と結びついた未知数で ある。(そのため、式の中では、下つき添え字 B 、T をつけておいた)。 このように、仮に左辺に1つの未知数を出しても、右辺に未知数が残ってしまう ような式、つまり複数の未知数を連立で求める必要がある式を、陰公式 (陰解法、implicit scheme)という。

陽公式、陰公式は、差分の問題に限ったものではない。 たとえば、 (x, y) 平面上の円周の式は、ふつう

x2 + y2 = r2 (7)と書かれるが、これは x から y 、あるいは y から x を求める形を していないので陰公式である。

y1 = + sqrt(r2 - x2) y2 = - sqrt(r2 - x2) (8)は陽公式である。[ sqrt() は平方根の記号を表わす ]

○予測修正法

具体的な g(Z) の形にもよるが、陰公式を数値計算可能な形にするのは むずかしいことが多い。そこで、厳密に表現すると陰公式になってしまうもの を、近似して陽公式の形に持ちこむ必要が生じる。その代表的方法が、 各時間ステップごとに、まず陽公式で(t1 + Δt)での仮の値を求めておき、 陰公式の右辺で(t1 + Δt)での値を必要とするところではその仮の値で 代用することである。言いかえると、まず陽公式で予測し、それを陰公式を 使って修正することになっているので、「予測・修正法」という。

まず、「前方差分で予測した仮の値を、後方差分で修正する」 ことを考えよう。 後方差分の式(5)の右辺にある未知の量 ZdotB(t1 + Δt) を、前方差分で求められた ZF(t1 + Δt) を Zdot = g(Z) に代入して得られる ZdotF(t1 + Δt) で代用する。つまり、まず(3)を計算したあと、

ZFB(t1 + Δt) = Z(t1) + Δt ZdotF(t1 + Δt) (9)を計算するのである。(記号は「前方・後方」の略でFBとした。) 計算結果は、陰公式である本来の後方差分とやや数値は違うが、 誤差の傾向は似ており、Δt の1次まで正しいという意味でも同じである。

同様に、「前方差分で予測した仮の値を、台形公式で修正する」 こともできる。 台形公式 式(6)の右辺にある未知の量 ZdotT(t1 + Δt) を、前方差分で求められた ZF(t1 + Δt) を Zdot=g(Z) に代入して得られる ZdotF(t1 + Δt) で代用することが考えられる。つまり、まず(3)を計算したあと、

ZH(t1 + Δt) = Z(t1)

+ (1/2) Δt { Zdot(t1) + ZdotF(t1 + Δt) } (10)

を計算するのである。

この方式をHeun(人名)方式ともいうので、記号はHとした。

精度は、陰公式である本来の台形公式に比べて、定量的にはやや悪いが、

Δt の2次まで正しいという意味では同じである。

○Runge-Kutta法

予測・修正を繰りかえすことによって、 陽解法でありながら精度のよい公式が作られている。 有名なものとして、Runge-Kutta法がある。 Runge, Kuttaはそれぞれ人名で、この名前は一連の公式の総称だが、 そのうちでよく使われるのは次の4次のRunge-Kutta法 (Δtの4次まで正しい)である。 1ステップごとに、Zの1回微分の仮の値を4回計算する。 ここでは詳しい説明は省略する。 興味のある人は、数値計算の教科書の常微分方程式の章を参照してほしい。Z0 = Z( t1 ) G0 = g(Z0, t1) Z1 = Z0 + (Δt/2) G0 G1 = g(Z1, t1 + (1/2) Δt) Z2 = Z0 + (Δt/2) G1 G2 = g(Z2, t1 + (1/2) Δt) Z3 = Z0 + Δt G2 G3 = g(Z3, t1 + Δt) ZR( t1 + Δt ) = Z0 + (Δt/6) ( G0 + 2 G1 + 2 G2 + G3 ) (11)

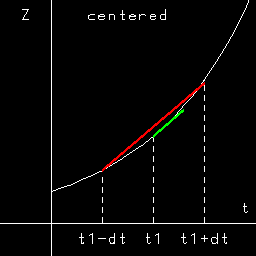

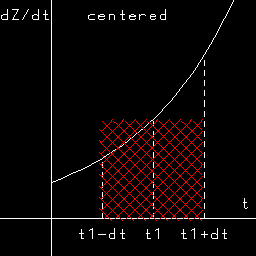

○中央差分 (centered difference)

前方差分の不公平さを避けるため、台形公式のように両端を平均する方法のほかに、 区間のほうを t1 - Δt から t1 + Δt までに取りなおすことが考えられる。

ZC(t1 + Δt) = Z(t1 - Δt) + 2 Δt Zdot(t1) (12)これは(次に述べる条件を満たすならば)陽公式であり、 Taylor展開(2)と比較すると Δt の2次まで正しい。

:::

:::

しかし、これまでにあげた差分公式と違うのは、 t1 と t1 - Δt の 2つの時刻での Z の値を必要とすることである。 最初に2つの時刻 t0 と t0 + Δt での値がわかっていれば、 次の図のように、順次計算していくことができる。

Z ----------> Z ----------> Z

/ dZ/dt \ / dZ/dt \ /

+------+------+------+------+---------> t

\ dZ/dt / \ dZ/dt

Z ----------> Z ---------->

t0 t0+1dt t0+2dt t0+3dt t0+4dt

つまり、Δtの偶数倍の時刻のZを求めるには、その2Δt前(偶数倍)のZと、

1Δt前(奇数倍)のZdotを、Δtの奇数倍の時刻のZを求めるには、奇数倍の

時刻のZと偶数倍の時刻のZdotを使う。

(このような時間発展計算の方法をleap-frogということがある。直訳すれば

カエル(蛙)とびであるが、日本でいう「うまとび」に相当し、

「うま」になる人ととぶ人の役割が交互に代わることをさしているらしい。)

時間発展問題では多くの場合、初期値としてある瞬間の値だけがわかっている ことが多いので、中央差分を使う場合は、 Δt だけ離れたもう1つの 瞬間の値を、前方差分などを使って推定しなければならない。 また、問題の性質によっては、中央差分で計算すると、偶数番めと奇数番め のステップの値が相互に離れていってしまい、微分方程式の近似解が 得られないことがある。 こういった問題点は、例題に関連して述べる予定である。

○参考文献

別記事参照。 特に、「常微分方程式」を扱っている、 高橋(1996)5章、川上(1989)6章、戸川(1991)第9章。

ただし、わたしの教材の用語は、気象学関係の習慣に従っているので これらの教科書にある概念を別の名前をつけているところがある。 (「修正オイラー法」とか「改良オイラー法」のようなまぎらわしい 表現を避けて、なるべく内容を直接表現する用語を選んだつもりである。)

気象学の人がよく使う文献も、別記事にあげておいた。

1996-06-16; 2000-04-18; 2001-02-13; 2002-07-11

増田 耕一 (MASUDA Kooiti)

:::

:::