増田 耕一 ([発表当時の所属]東京大学理学部地球惑星物理学教室助手)

この文章は、月刊「地理」(古今書院)の1992年2月号(Vol. 37, No. 2) 56--65ページに 発表されたものです。引用する場合は、この印刷物を参考文献としてあげてください。 なお、このHTML版には、印刷版にのせた図は収録していません。 一部は、あらためて作りなおしたものが入れてあります。

お断わりしておくが、ここでは直接に小氷期の原因がこれであるという議論はしない。 まだだれもはっきりしたことは言えない段階だと思う。 小氷期のような、数百年という時間スケールを持った気候変動に対して、関係のあると思われる要因を列挙するのがねらいである。

気候という用語のとらえかたは学者の間でも一般人の間でもかなりの幅がある。 ある人は気温や降水量のような気象変数(つまり大気に関する物理量)の1か月くらいの時間スケールでの平均状態を気候という。 仮にそのような考えに従ったとしても、数百年の時間スケールの変動が大気に内在する現象として起こるとは考えにくい。 たとえば大気の温度が急に何かの理由で低くなったとすると、宇宙空間に出ていく赤外放射が減り、温度をもとにもどすように働く。この作用が実現するのにかかる時間を見積もると、1か月程度になる。 一方、大気は海や陸と密接にエネルギーをやりとりしており、海洋の熱容量は大気に比べてずっと大きい。 海洋の温度が目に見えて変わったとすれば、それは大気の同じ温度変化にくらべてずっと大きなエネルギーの変化であり、それがもとにもどるまでの時間スケールも長くなる。 だから、気候変動を考える上では、大気、海洋、雪氷、陸水をこみにして、それらの相互作用を考慮することが必要になるだろう。 「気候システム」ということばは、このような相互作用する全体をさしている。 気候システムは、太陽からの光という電磁波の形でエネルギーを受け取り、赤外線という電磁波でエネルギーを宇宙空間に出していて、エネルギー収支はほぼつりあっている。 ただし受け取る電磁波のほうが出す電磁波よりも温度が高い(言いかえればエントロピーが小さい)。 気候システムは、太陽(放射温度6千ケルビン)を高温熱源、宇宙空間(同、3ケルビン)を低温熱源とする熱機関と見ることもできる。 さらに、地球の気候システムの特徴となっているのは、水(H2O)という物質が、固体・液体・気体の3相の変化をしながら循環していることである。

さて、本題の小氷期の原因を考える上で、問題を整理してみると、まず、気候システムにとっての外部に原因を求めるか、内部に求めるかということがある。 内部に求めるというのは、外部の条件が全く変わらなくても、気候システムの内部で自発的に変動を起こすことができると考えることである。 ただし、両者の考えは全く独立ではない。 ぶらんこのような簡単なシステムを考えてもわかるように、もともとある周期の振動を自発的におこしうる系に、それに近い周期の外力が加われば、共鳴を起こすことがある。 おそらく、実際に見られる気候変動は外因と内因の両方がからみあったものではあるまいか。

小氷期の寒い気候をつくる上でまず外因として考えられるものに、太陽放射の変化と、火山活動があるだろう。 また、内因として、海洋の深層循環の変化と、雪氷面積の変化があるだろう。以下それぞれについて論じてみたい。

太陽から地球に届く電磁波のエネルギー量の変化には、

そこで、(1)が問題になるだろう。 気候の研究では、太陽から出る放射の強さは一定と仮定することが多かった。 そこで、太陽・地球間の平均距離にある、太陽からくる光に垂直な面の単位面積を単位時間に通過する放射エネルギー量を、「太陽定数」という。 その値は、最近の測定によれば1.37キロワット毎平方メートル(1.96カロリー毎平方センチメートル毎分)である。 この値を正しく求める努力は19世紀から続けられてきたのだが、たとえ高い山に登っても大気を通しての測定では誤差がかなり大きく、誤差の範囲では一定であるとしか言えなかった。 人工衛星による観測が始まっても、それぞれの衛星の寿命が短く、衛星ごとに違う観測機器で測っており、観測機器は地上では較正されてはいるものの、宇宙空間で正しく動作していることに自信をもてなかったため、なかなか「太陽定数」の変動に関する認識は進まなかった。

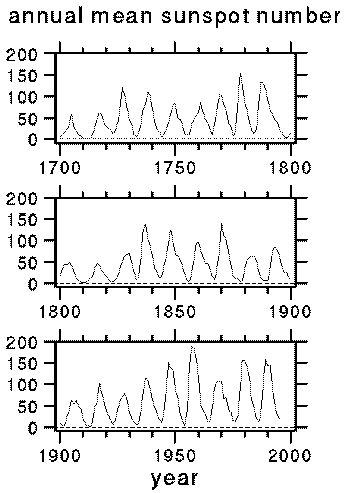

一方、太陽の活動のなんらかの変動があることは知られてきた。 最も長期の観測データがあるのは、ウォルフ黒点数である。黒点とは、太陽の光球面の黒く見えるところ、つまりまわりよりも温度が低く、出している放射量が少ないところである。 黒点数の数えかたには、観測条件や個人による違いが出てくるので、かつてはチューリヒ天文台、今はブリュッセルにある黒点数データセンターで標準化した時系列が作られている。 黒点数の時系列 [図1]でいちばん目だった特徴は、 約11年周期で極大・極小をくりかえすことである。 ただし極大ごとに値が違い、80年くらいの周期もあるようにも見える。 太陽に原因があると思われる地磁気の変動の研究などから、黒点数が多い時期はいろいろな意味で太陽の活動が活発であると考えられている。 ところで、黒点を発見したのはガリレオで1610年ごろと言われているが、それに続く1650年ごろから1710年ごろの時代には黒点の記録がない。 このことは19世紀末にイギリスのマウンダーが言い出したのだが、1972年にアメリカのパーカーが指摘するまで注目されなかった。 木の年輪を数えることによる年代と、炭素14(放射性同位体)による年代のくい違いから、過去の地球大気中での炭素14生産量の変動を推定することができる。 炭素14は銀河から来る高エネルギー粒子によって作られ、生産量は太陽活動の活発なときに小さくなる。 アメリカのエディは、このようにして、マウンダーの指摘した時期には確かに太陽活動が弱かったことを示し、これを「マウンダー極小期」と呼んだ。 また、それ以前の太陽活動の変動も推定した。 _図2 にはストゥイバーらの解説から、炭素14の生産量の変動の見積もりを示す。

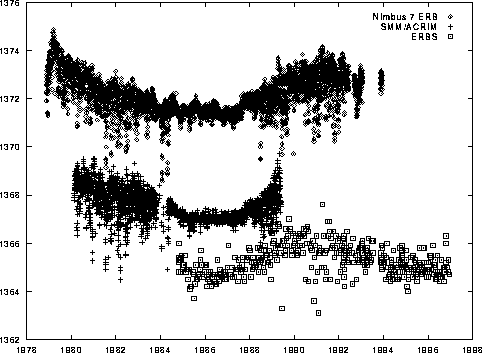

さて、黒点数に代表される太陽活動に伴う「太陽定数」の変化である。 1978年に打ち上げられた、多種類の実験的地球観測を目的とする人工衛星「ニンバス7号」は運よく10年以上にわたってデータをとることができた。 また、太陽の観測を目的としたSMM衛星、地球の放射収支の観測を目的としたERBS衛星もこれと重なりあう時期に観測をしている。 _図3 はフレーリッヒらの論文から引用した毎日の「太陽定数」値および81日移動平均値である[HTML版ではアメリカ合衆国National Geophysical Data Centerが公開している毎日の値を増田が作図した図を入れた]。 違う衛星の観測の間では5から8ワット毎平方メートル程度のくい違いがある。 太陽定数の絶対的精度はこのくらいなのだが、衛星どうしで変動の時系列はよく似ているから、実際に太陽から来る放射が10年間に1ワット毎平方メートル程度の変化をしていると見てまちがいないだろう。 この変動は黒点の11年周期と関係がある。すなおに考えると、黒点は暗いのだから、黒点の多い時期は太陽定数が小さくなりそうである。 実際、1日単位でみればそのような傾向があるのだが、年平均で見るとむしろ逆で、黒点数が極大の1979年に太陽定数は大きく、極小の1986年に小さくなっている。 実は、黒点の多い時期にはまわりより明るい白斑と呼ばれるものも多いのがふつうであり、太陽の自転周期である27日より長い時間で平均すれば、太陽はより明るいのである。 おそらく太陽の光球表面付近の気体の対流が活発なのだろう。

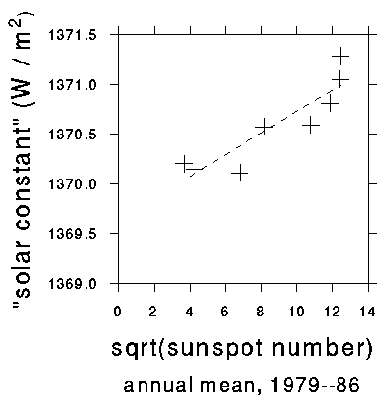

さて、これだけのデータからマウンダー極小期の太陽定数を見積もることはむずかしい。 11年周期の中の極小期と継続して黒点が見られない時期とでは、太陽表層の対流活動が質的に違ったものであったかもしれないからだ。 しかし、まずは強引に黒点数から推定してみよう。 黒点数の度数分布を左右対称に近づける意味で、その平方根をとって、ニンバス7号の観測した年平均太陽定数(ヒッキーらの論文から)と対応させ、直線をあてはめてみた [図4]。 黒点数が0の場合に外挿すれば、その時期の太陽定数は、現代(1979--86年の平均)より約1ワット毎平方メートル小さいことになる。 相対的に言えば、約0.1 %の違いである。

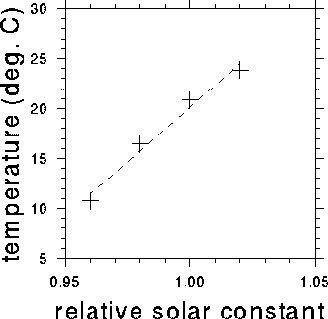

太陽定数の変化に伴ってどのような気候変化が起こりうるかについては、気候モデルによる研究がある。 気候モデルと言っても、全球平均温度だけを扱う簡単なものもあるのだが、ここでは大気大循環モデルという、大気の運動を具体的に表現した比較的複雑なモデルの結果を見てみる。 アメリカのGFDLのウェザラルドと真鍋の1975年の論文である。 _図5 に示すのは、太陽定数を4通りに変えて数値実験を行なった結果の全球平均の地上気温である。 太陽定数の1 %の違いにつき、平均気温は2度強変わるという結果である。 先の議論につなげると、マウンダー極小期の全球平均気温は現在より0.2度くらい低かっただろう、ということになる。 ただし、ここで引用した実験では、海陸分布は半分海で半分陸という理想化したものであり、年平均の日射を使ったモデルであり、また、雲の分布は現在の値で固定している。 海陸分布を現実的にしたり、季節変化を入れたり、雲量が自由に変わるようにしたりすると、モデルの太陽定数に対する感度は2倍や半分になるかもしれないが、桁違いには変わらないと思われる。

なお、全波長を合わせた太陽エネルギーの変化は小さいのであるが、波長別にみると変化はもっと大きいようである。 太陽活動の活発な時期には紫外線の割合が多い。 紫外線は主として成層圏のオゾン層で吸収されるから、成層圏にとってはかなり大きな気温の変化を起こしうる。 すると、次に火山に関連して述べるように、大気の力学を通じて、地上気温の地理的分布に影響を与える可能性はあるかもしれない。 また、紫外線や太陽からくる粒子の変化が、大気中の窒素酸化物の濃度の変化を引き起こし、生物圏に影響を与える可能性もあるかもしれない。 こういった観点での研究は、まだほとんどないようである。

火山活動に伴って地球内部から出てくるエネルギーは、地域的にはともかく、全球規模の気候への直接の影響は無視できるだろう。 気候への主な効果は、大気の成分を変化させることにより、地球の放射収支に影響を与えることである。 火山から出てくるものとしては、火山灰などの固形物質と、水蒸気、二酸化炭素(炭酸ガス)、二酸化イオウ(亜硫酸ガス)、塩化水素などの気体がある。 火山灰はだいたい数百 km以内のところに落ちてしまうから、気候への影響は地域的なものにすぎず持続時間も短い。 水蒸気量は大気中の水循環で制御されているのでやはり火山の直接の影響は地域的・短期的である。 二酸化イオウは大気中で酸化されて硫酸の液滴となる。 特に、噴火で成層圏まで持ち上げられた火山ガスからできた硫酸液滴は、大気中にとどまる時間が1年以上になり、大気の循環によって全球的に広がる。 最後まで残るのは二酸化炭素であり、岩石の風化の化学反応に伴って何万年という時間スケールで少しずつ消費されていく。

千万年から億年スケールの気候変動に対しては、火山活動で放出される二酸化炭素による温室効果が重要だという説もある。 しかし、1万年から10万年の氷期・間氷期サイクルに伴う二酸化炭素濃度の変化は、むしろ気候変動に伴った海洋と生物圏の状態の変化で説明するのがよさそうで、火山活動とはあまり関係なさそうである。 また、小氷期のような時間スケールでは、二酸化炭素に関しては、人間の産業活動による増加傾向が見られるだけで、火山活動のシグナルは見られない。

一方、硫酸液滴に代表される成層圏の微粒子(エーロゾル)は、温室効果もいくらかあるが、太陽の光をさえぎることにより地上気温を下げる効果のほうがまさっているようである。 これは1年の桁の寿命を持っている。 たとえば、アメリカのハンセンらの研究によれば、1963年のインドネシアのアグン山の噴火のあと約2年にわたって、熱帯の対流圏の平均気温が約0.5度低くなっており、彼らはこれを噴火の影響と考えた。 噴火がたびたび起こった時代には、長期平均で見ても気温が低くなったこともありうるだろう。

ただし、微粒子を多く発生させた火山噴火がどの時代に多かったのかは必ずしもよくわかっていない。 人間による記録の数は、時代とともにほぼ単調増加しており、どちらかといえば人間社会の近代化を示す。 氷床コアの酸性物質量は、産業革命以後の人為的影響以外は火山起源と考えられるが、コアの位置に近い火山の影響が強く出る問題がある。

また、記録のある火山噴火のあとの天候の研究はいろいろあるが、全球一様に温度が変わったわけではなさそうである。 藤田敏夫の研究によれば、噴火に続く夏は日本では冷夏になりやすいが、北半球規模で見ると、北極を中心とした波数3の波のように低温域が分布するという。 まだ理論的に説明されているわけではないが、次のようなメカニズムはありうるかもしれない。 気圧の谷・峰には、温帯低気圧に伴って移動しているものと重なって、季節の間ほぼ定常的に存在するものがある。 これは地上や対流圏から上に伝わる大気の大規模な波として説明される。 これらの波は、大気中の温度や風の分布により、成層圏に伝わりうる条件になったりならなかったりする。 噴火により成層圏に微粒子が注入されると、その層の空気は、微粒子が日射を吸収するため暖まり、その下の層は冷える。 鉛直方向の温度分布が変わると、大気中の波動の伝わる条件が変わり、成層圏にぬけるはずの波が反射してきて、対流圏の特定の場所に気圧の谷・峰を作りやすくなるということは考えられる。

気候システムの中で数百年から数千年の時間スケールをもつものとして、まず海洋の深層水がある。大まかにみると、海洋は、深さ約500 mより上の表層と下の深層に分けられる。 炭素14による年代測定やいろいろな化学成分の分析により、深層の水のほとんどは、北大西洋のグリーンランド沖の比較的狭い海域で沈んだ水と考えられている。 沈みこみはこのほか南極大陸まわりのウェッデル海でも起こっているが、ここでは北大西洋で作られた深層水と表層で沈んだ水の混合で、深層水より重い底層水が作られている。 北太平洋では、降水量が蒸発量を上回るため、表層水の塩分濃度が小さく、冷やされても深層まで沈むことができない。

海底コアの微化石などいろいろな証拠から、氷期、少なくとも1万8千年前の最終氷期最盛期には、北大西洋での沈みこみはほとんどなかったと考えられている。 しかし、代わりに別のところで沈みこんでいたのか、古い水がよどんでいたのかは明らかでない。 小氷期の深層循環が現在とどの程度に違っていたかもまだほとんど研究されていないが、やや氷期と似た、沈みこみが弱い状況だったのではないかという仮説もある。 現在の北大西洋では、冷たい水が出てゆき暖かい表層水で補われるわけだから、深層循環は高緯度に熱を運んでいることになる。 これが弱ければ、高緯度はより寒冷になる。 小氷期がヨーロッパ、北アメリカ中高緯度で目だった現象であるとすれば、このプロセスも一役買っているかもしれない。

もう一つの内因に注目してみたい。 雪や氷は白い。 つまり、太陽放射を土や植物よりよく反射する。 したがって、雪氷面積が広がることは地上の温度を下げる方向に働く。 氷期には、北アメリカとヨーロッパに大きな大陸氷床が広がっていた。 これらの氷床の熱収支への効果で、北半球の氷期と現在との気温の差の約半分が説明できる。

小氷期には、ヨーロッパなどの山岳氷河が前進したことが知られているが、グリーンランドや南極の大陸氷床の変動についてはよくわかっていない。 おそらく、氷河・氷床の面積変化はあまり大きくないであろう。 しかし雪氷は氷河・氷床だけではない。 面積としては、季節変化する積雪が最も大きく、海氷がこれに次ぐ。 小氷期は、北大西洋に海氷がふえ、スカンジナビア人の北アメリカ植民地が放棄された時期としても知られているが、このような雪氷の変動は気候の指標であるだけでなく、寒冷な状態を維持していた要因の一つとしても見る必要があるだろう。

年平均のウォルフ黒点数の時系列。 「理科年表」のデータから作図した。 (印刷版の図は文献(1)より引用。) 横軸は西暦の年、縦軸は黒点数。

(上)オーロラの観測報告数。

(中)太陽黒点。1610年以前は肉眼による観察報告数の10年あたりの値。

1610年以後は黒点の存在が確認されている時期に帯状にハッチングした。

(下)推定された炭素14生産量の標準値からの偏差(%)。

標準値は西暦1000年から1860年までの平均である。

炭素14生産量の極大期は黒点数の極小期と一致し、図中に書かれた人名が

つけられている。

以上、文献(2)より。

衛星観測による太陽定数。 横軸は西暦の年(年数のかいてあるところがその年の初め)、 図の範囲は1978--1998。 縦軸は太陽定数、単位はワット毎平方メートル、 図の範囲は1362--1376。 上、中、下にプロットされているのがそれぞれ ニンバス7号、SMM、ERBS衛星の観測である。 (ニンバス7号とSMMは日ごとの平均、ERBSは瞬間値である。)

(印刷版では文献(3)から引用した図を示した。 そこでは、ニンバス7号とSMMについては、毎日の値と81日移動平均が 示してあった。)

ニンバス7号衛星観測による年平均の太陽定数 (文献(4)より)を縦軸に、 それぞれの年の年平均ウォルフ黒点数(理科年表より)の平方根を横軸にとって プロットし、最小2乗法で直線を引いたもの。

Wetherald and Manabe (文献(5))による大気大循環モデル数値実験の結果で、 太陽定数を4通りに変えた場合の、地面に最も近い大気層(約991ミリバール)の 全球平均気温。 横軸は太陽定数の相対値、縦軸は気温(単位は℃)。 直線は4点から最小2乗法でひいたもので、傾きは218.5度、 つまり太陽定数の1 %の変化につき2.185度となっている。

ますだこういち: 1957年静岡県生まれ。東京大学理学系研究科地球物理学専攻博士課程修了。理学博士。 気候学、地球環境情報学が専門。 高校生のとき地学クラブでワニ化石に触れ、第四紀ことに間氷期に関心をもつ。 気候の研究手段としての大気大循環モデルを理解したくなり、気象学の研究室に進む。 現在、全球規模の地表面と大気の熱収支・水収支を軸に研究。 古気候学へも仕事を広げたいと考えている。