増田 耕一 (東京大学 理学部 地球物理学教室)[発表当時の所属]

Kooiti MASUDA

Geophysical Institute, Faculty of Science,

University of Tokyo, Tokyo 113, Japan

[Affiliation at the time of presentation]

1990年情報学シンポジウム講演論文集、221 - 230 (学術会議情報学研連ほか 共同主催) として出版されたものです。引用する場合は、上記の印刷物を 参考文献としてあげてください。

気候研究は、地球表層環境の研究のうち、温度・湿度・風速などの物理変数に重点 をおいて考えるものである。気候研究のためのデータは、主として数値データである が、観測やデータ処理の方法の人間の言語による記述が伴う必要がある。大気および 海・陸の表面については、データ量に処理能力が追いつかないのに対し、海・陸の内 部についてはなおデータ不足である。気候研究は従来の複数の学問分野にまたがるも のであり、データの交換が不可欠である。特に、比較的単純なデータ形式(等間隔の 格子点データなど)で、適当な量のデータセットを作り、多くの研究者に使ってもら ってフィードバックを受けることが有意義である。このような加工されたデータを使 って疑問が生じた場合に、もとの観測データにもどって検討できるような体制も必要 である。今後の研究の発展のために、大量のデータを扱う技術の革新と、データを共 有するための社会的体制の整備を望む。

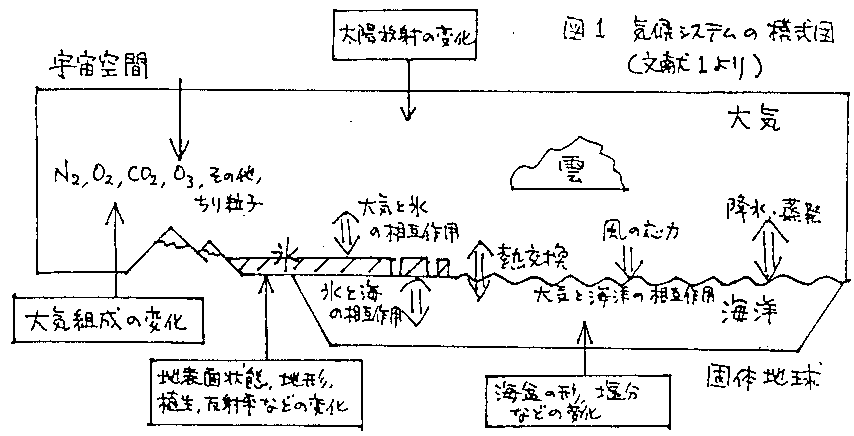

地球の研究はすべてわれわれ人類の環境の研究と見なすこともできるが、中でも地 表面(固体・液体部分と気体部分との境界面)付近に住むわれわれにとっては地表面 付近の状態に特に関心がある。地表面だけで閉じてその状態がどのように決まってい るかを論じることはできない。大気(そのうち電離していない下層・中層大気)、海 洋、雪氷、陸水、土壌、生物などを含めた、結合系を考える必要がある。これを「地 球表層システム」と呼んでもよいだろう。文献1のように「気候システム」と呼ぶこ ともある。図1は_文献1にある 有名な概念図である。陸水、土壌、生物の部分系とし ての重要性が認識されたのはちょうどこれが書かれたころであり、この図には反映さ れていない。わたくしの考えでは、地球の表層を特徴づけるのは、高温熱源としての 太陽光と低温熱源としての宇宙空間(特に太陽放射の季節変化が重要)、そして3相 の変化を伴う水の動きである。(他の惑星の表層は違った特徴を持つ。) 地球科学の対象は、この表層をはさんで、地球内部(地殻、マントル、コア)と、電離大気・ 惑星間空間との3つに大別できる。

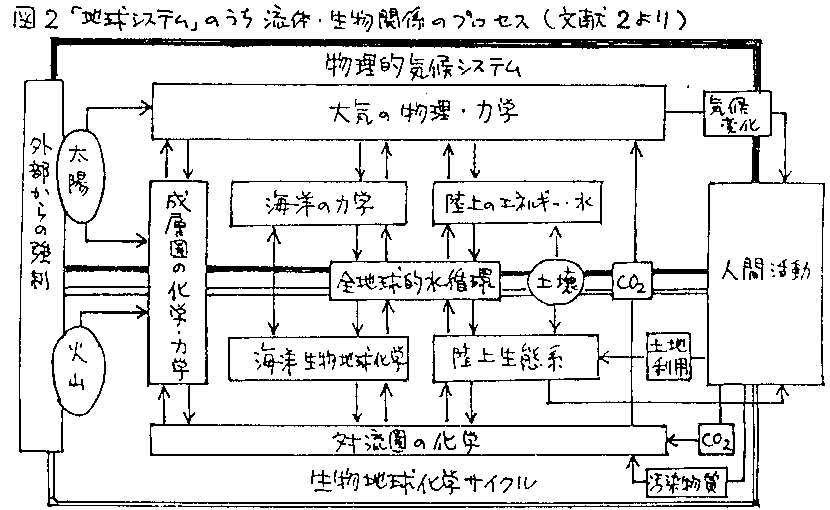

図2はNASAの諮問委員会がまとめた「地球システム科学」の構想の報告 _[2] の中で、ここでいう地球表層科学にあたる「流体・生物プロセス」の研究のわくぐみ を模式的に示したものである。「物理的気候システム」は大気、海洋、陸水などにま たがった、温度、圧力、流速(風速)などを変数とする系であり、「生物地球化学サ イクル」は、その中での各成分物質の増減と生物の生産・分解活動に注目したもので ある。この二つは対象の自然として別のものではない。別々に書かれているのは、現 在人類がもっている認識能力の限界のためだと思われる。やや乱暴に概括すれば、前 者は地球物理系のとらえかたで、対象とする物理変数の種類はなるべく少なくし、い っぽう空間分解能はなるべく細かく(理想的には連続空間の各点で)考える。後者は (地球)化学系・生物学(生態学)系で、多くの種類の変数を同時に考えるが、空間 的には中が一様な大きな箱モデルで考えることが多い。変数の数が多く空間分解能も 細かい扱いはいずれの方法論でもむずかしい。また、それぞれの専門領域にすでにた くさんの情報が蓄積されており、一つの領域の専門家になるためだけでも多くの勉強 を必要とすることもあって、全体を理解できる人を育てるのがむずかしい、という事 情もある。

以下で議論の対象とするのは、この「物理的気候システムの研究」、略して「気候 研究」である。ここでは成分別の構成比はあまり問題にしないが、水の質量移動は重 要なので、たとえば大気は水蒸気と「乾燥空気」、海洋は水と「塩分」のそれぞれ2 成分系として扱うのが普通である。なお、これまでのところ、気候システムを構成す る部分系の研究は空間的に区分されて進められており、学会も気象、海洋、雪氷、水 文と別々である。わたくしの知識はこのうち気象(大気)に偏っている。

地球科学の対象を、観測データの豊富さで分けると、上とはちょっと違った区分が できる。

特に地球表層の研究を考えたとき、各部分系は密接に連関しているが、利用できる データの詳しさは非常に違うことに注意が必要である。大気および海・陸の表面につ いては、新しい種類の観測や地域的な空白を埋めることがまだまだ要求されはする が、むしろすでに得られている、あるいは観測すれば確実に得られる大量のデータを いかに人間が認識可能な形に整理するか、ということが今後の研究の発展の鍵となっ ていると思われる。海洋内部、および「陸」の内部(どの深さまでを「表層」に含め るかは問題によって違うが)については、新たな発想(これまでとは違った物理量 に注目することを含む)による観測方法の開発が望まれるとともに、表面および大気 の豊富なデータを活用できるかどうか、が重要だと思われる。

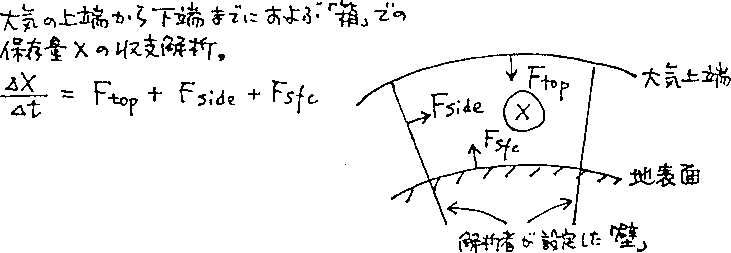

大気のデータを他の部分系の研究に役立てる方法の一つは、質量、エネルギー、角 運動量などの物理的保存則を使い、大気の上端から下端までの箱の収支を数え上げる ことにより、箱の下端である地表面(地面、海面)での問題の物理量の出入りを知る ことである _[3](図3)。

たとえば、海水の運動が低緯度から高緯度に運ぶエネル ギー輸送量を求めるには、大気のデータと大気上端での放射収支から、大気のエネル ギー収支に基づいて計算するのが有力な方法の一つである _[4] _[5]。また、大気 中の水蒸気の質量収支から、各地域の降水量と蒸発量の差を知ることができる _[6] _[7]。 角運動量の保存からは(「気候系」の外になってしまうが)固体地球とくに 核に関する情報が得られる _[8]。

物理的気候システムの研究で使われるデータは、主として数値データである。ただ し、 _[2] の編者Bretherton氏も述べているように( 付録参照)、その数値がどのよ うにして得られたのか(観測・データ処理の方法)の記述が伴っていなければ意味が ない。この部分は文献データということになる。気候関係の多くの数値データは空間 の関数であり、文献 _[9] に述べられている地理情報の一種である。地球表層は鉛直 スケールが水平スケールに比べて小さいため、ここでは水平の広がりだけを考えてみ ると、よく使われるデータは観測点の位置での点データ( _[9]の分類ではベクタ型 データに含まれるが、「線」の情報ではない)と、空間をなんらかの座標系で等間隔 に埋めつくす格子点(あるいはマス目)で得られたラスタ型データである。同時に気 候データは時間の関数でもある。実は地理情報自体が時間依存性のあるものだが、気 候に関するものはそのうちでも特に時間変化が速いのが特徴である。観測方法が変わ らなければ、データはだいたい時間に比例してふえていくことになる。観測方法が変 わる場合は、空間や時間の分解能がふえることが多く、データ量の増加はさらに速く なる。

気候データの解析には、データを画像として表示し、目で見ることが不可欠であ る。特にラスタ型の気候データは、画像処理の方法で扱うこともできる。ただし、従 来の画像処理の研究では、画像から空間パタンを抽出するという処理が重視されてき たが、気候データの処理の中でこの方法がしめる割合はあまり大きくない。(衛星画 像の位置合わせや、雲の移動から風を推定する場面では、もちろんパタン抽出の方法 が使われている。) 気候データの多くは、画像データであると同時に場の物理量の 値を示す数値データである。そして、数値データとして統計処理した結果を、画像と して人が認識できる形に表示することが主要な要求である。

ラスタ型でない点データのほうが、データ構造としては複雑であり、使いにくい。 そこで多くの場合空間内挿をしてラスタ型にして処理しているわけだが、多様な表面 状態のまざった陸面をあつかう場合など、単純な内挿ではすまない場合もある。

データの量の増加、ラスタ型であっても必ずしも既存の画像処理システムで処理し きれないこと、さらに点データの扱いの困難さ、などから、気候データは地球科学の 専門研究者だけの手には負えなくなりつつある。情報処理工学の研究者のご協力がい ただけるとありがたい。

気候システムの中で定量的な研究が最も進んでいるのは大気である。この理由の第 1は、先に述べたように、観測が比較的やさしいことである。第2は、大気に関して は天気予報および航空気象通報という需要があって、国際的な約束により一定時刻に 統一された方式で観測をし、その結果を国際的に(国交のない国さえ含めて)電報で 交換することが毎日行なわれていることである。海洋に関しては定常観測は少ない (日本では水産庁、気象庁、海上保安庁が毎年同じ航路で海洋観測をしているが、そ のような慣例のできている国は多くない)。陸水の観測はそれぞれの国ごとにまちま ちの方式で行なわれており、Unescoなどがまとめているデータは観測の一部に すぎない。第3に、大気については、数値予報というパラダイムがかなりの成功をお さめたということがある。これは、大気の物理変数の従うと考えられる方程式(時間 発展型の微分方程式)を離散近似して数値的に解くことによって、ある時刻の初期値 からそれ以後の発展を演繹しようというものである。1922年に提案されたもので あるが、短期・中期(約10日以内)の天気予報の根拠として予報官の経験的判断を おしのけるほどになったのは比較的最近のことである。くわしく言えば、数値予報が 成功したのは、大気の下層である対流圏のうち地面に接した境界層を除いた高さにし て1 kmから10 kmぐらいの範囲で、緯度が約30度以上の温帯で、水平スケール が約1000 km以上の大規模な運動・温度・気圧のパタンについてであり、境界層 の問題、熱帯の問題、中小規模現象の問題は解決したわけではない。ともかく数値モ デルによる定量的予報は観測により定量的に検証することができ、これが大気の物理 に関する理解を助けたと言える。また、数値予報の精度への影響の大きいところを見 つけて、そこでの観測を強化しようという動きも起こった。その中でも国際共同事業 (WMO = 世界気象機関およびICSU = 国際学術会議連合の主催)として1979 年代を中心に行なわれた全球大気研究計画(GARP)の貢献は大きかった。

GARPが大気に関する研究事業だったのに対して、その後継である世界気候研究 計画(WCRP)の柱は、「長期予報の物理的基礎」、「熱帯の海洋と全球の大気 (TOGA)」、 「世界海洋循環実験(WOCE)」と、しだいに海洋に重点を移 している。また、植生や土壌を含めた陸面の問題は、WCRP自体の中では重視され なかったが、環境問題としての関心からも、また切れ目のない気候システムを考える 上での必然性からも、無視できなくなっている。したがって、一方では大気以外の部 分系への拡張を考えるために、一方では大気データ自体の整備を続けるために、 GARPの中での大気データの整備をふりかえってみることにする。

GARPの計画書 _[10]の中で、 データのレベルという概念がおよそ次のように定義された。

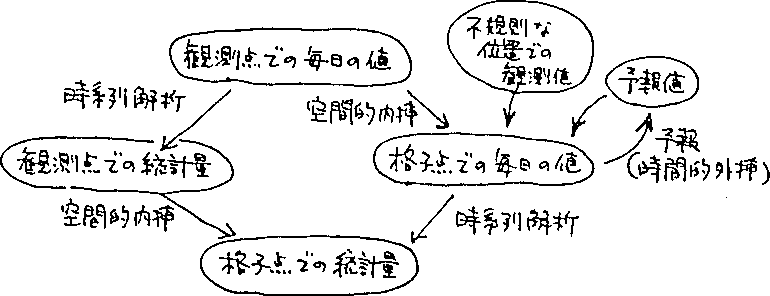

GARPのデータレベルの定義は、数値予報のパラダイムの中で作られたものであ る。数値予報モデルにとっては、一つの時刻(初期時刻)でよいが、すべての変数の 空間分布が必要なので、そのために最大限の努力がなされる。最初は空間的内挿によ っていたが、数値予報が部分的にせよ成功をおさめるとすぐに、予報値(予報モデル 自体による時間的外挿値)で観測値の不足を補うことが実践された。「4次元同化」 というのは、このような空間的(主として統計的)内挿と時間的(物理的)外挿の意 図的な組み合わせにより、推定誤差を小さくし、しかも物理法則に矛盾しない場の量 を求めようとする方法をさしている。

しかし、このレベル3データは、数値予報モデルを使わない、大気という系のふる まいに関する研究、とりわけ上に述べたような収支解析型の研究にとっても有用だっ た。大気全体(あるいはある緯度帯とか、ある大陸上の大気全体)での収支解析を行 なうときに、なるべく等間隔の格子点上で計算するのが便利である。そして、たとえ 観測データが乏しくてもすべての格子点の値をなんとか推定しなくてはならない。大 気による物理量の輸送の解析では、大気の運動が定常でないことに注意する必要があ る。たとえば、平均の風ベクトルが0であっても、北風と南風とで大気中の水蒸気混 合比が違っているとすれば、大気は正味で水蒸気を運ぶことになる。GARP以前の 研究、たとえば _[6]、 _[4]では、 各観測点ごとに時間に関する統計値(たとえば 風速の南北成分と水蒸気混合比との共分散)を求め、それを空間的に内挿して輸送量 の格子点値を得る方法がとられた。レベル3データが毎日について利用できる場合に は、格子点で時間的統計量を計算するのが自然な方法となる(図4)。

FGGEの1年間のレベル3bデータによる解析結果( _[5]、 _[7]は、全般 に観測点ごとの解析([4], [6])よりも合理的だと思われる。たとえば、 [6]の水収支解析では、砂漠で大きな水蒸気輸送の発散があり、地表面からの蒸発 が降水よりも大幅に大きくないとつりあわないことになる。しかし、[7]では、砂 漠の水収支は0に近く、降水が少ないとともに蒸発も少ないという常識に合ってい る。また、[4]と[5]の大気によるエネルギー輸送の結果を比べると、温帯低気 圧の発達する中緯度の海上での輸送量が、[5]のほうが大きくなっている。これも 陸上に偏った観測点データの共分散を空間的に内挿するのが不適当であることを示し ていると思われる。いっぽう4次元同化によるデータは、特に観測の乏しいところで は、予報値を反映しているから、蒸発・降水といった物理過程や、低気圧の発達とい った力学過程のモデルの中での表現がまちがっていたら、解析結果もまちがうという 欠点がある。

FGGE 3bデータは、非常に多くの気象研究者に利用され、その過程でいろいろ と問題が発見された _[11]。 そして、2bデータについては1年の全期間について、 3bデータは冬と夏の数か月間について、改訂版のデータが作られた。このように、 利用者からデータ作成(編集、4次元同化)者へのフィードバックが行なわれたこと が、FGGEの注目すべきよい経験だと筆者は考えている。このおかげもあって、 FGGE以後の4次元同化技術はさらに向上している(まだ熱帯および地面付近につい ては満足とはいえないが)。ただし気候研究の立場から見て残念なことは、FGGE 以後の年については、「2b」「3b」データの作成が行なわれていないことであ る。「3a」に相当する数値予報の初期値用のデータはあるが、4次元同化方式の改 訂が毎年のように行なわれるために、データから得られる年々変動が現実の大気の変 動なのか、同化方式の変化によるものなのかをつきとめるのはむずかしい。4次元同 化という作業には人の頭脳も計算機資源も必要とするので、数値予報現業機関以外で はなかなか取り組めないのが現状である。そして現業機関では多くの資源を実時間の 予報に関係ない仕事に投入することは困難であるらしい。

GARPの「データのレベル」の概念は大気以外の部分系に対しても有効だろう か。まず、海洋に関しては、大気と同様、運動方程式、熱力学の式、水収支の式に基 づいた数値モデルがすでに作られている。そして海洋の表層に限っては、4次元同化 の試みも始まっている。しかし、深層も含めた海洋全体に関しては、まだ計算機資源 も、初期値として使えるデータも不足している(WOCEでは、約20年後に現在の 数千倍の計算能力が得られることを期待しながら、モデルの初期値および検証に使え るような観測データを充実させようという動きである。) 雪氷や陸水に関しては、 それぞれにモデルによる研究はあるものの、数値予報パラダイムが適用できるところ までにはモデルは成熟していないように思われる。ここでも時間のそろっていないデ ータを活用するために4次元解析は必要だが、時間方向の内・外挿は物理的というよ りは統計的なものが主となるだろう。

いっぽう解析者のてまの立場からいうと、どのような方法であれ、規則的に配列さ れた格子点を埋める形になったデータは、観測点の位置で与えられてときどき欠損が あるデータよりも便利である。筆者がまがりなりにも1人で(もちろん計算機センタ ーの設備を使い、費用の補助を受けてであるが)1年分の全球データを処理して5年 ほどの期間で _[5]、 _[7] の結果を出せたのは格子点データから出発したからであ って、観測点データから出発したらこれに数倍する労力が必要だったはずである。こ の労力を節約するため、4次元同化であってもなくても、格子点値を研究者コミュニ ティに公開することは有意義である。もちろん、結果は格子点値を推定した方法に依 存するのでこの方法の記述はしっかりしていなければならない。

そこで、数値予報の初期値を得ることに代わって地球全体(あるいは広い地域)で の収支解析を目的として、気候データの「レベル」を次のように考えることにした い。

最後に述べたデータの共有・流通を、研究者コミュニティとして考えていかなけれ ばならない。しかもそれはこれまでの学問コミュニティ(学会)のわくを越えて広が るものでなければならない。わたくしにもまだ具体的なビジョンはないが、この機会 に問題提起をしておきたい。

気候データを提供する制度は機関によってまちまちである。たとえば:

すべてではないが、気候データの多くはどこかの国の国民の税金で取得された公共 情報である。また、地球環境の変動は全人類に影響を与えるものであり、しかも、気 候データは専門家でなくてもそれなりに活用できるものである。こうしたことから、 気候データはだれに断わらなくても使える公開データ(著作権上の「public domain」)であるべきである、と筆者は考えている。しかしいっぽう、まったく「無 料」のものでは、維持しようという努力が続かないという問題がありうる。データを 整備した人の努力にはっきりした形でむくいるために、またデータを整備するという 活動を促進するために、データ自身ではなくデータを供給するサービスに関する受益 者負担を導入するのがよいのではないかと思う。(これはStallmanの立場 _[12]に近 い考えである。) ただし問題は、データを求める人々が、大学などの研究者、企業や 官庁の仕事で調査にあたる人、個人の負担で研究するアマチュアなどと多様であり、 支払い能力がまちまちなことである。

また、データサービスの主体として、「慣性が大きい」(新しいことをなかなか始 めないが、持続性はよい)現業官庁、機動的な(積極的にデータを収集するが、つぶ れる可能性も高い)研究者集団、研究者を顧客として需要を開拓しようとする商売 人、の特徴をそれぞれ生かし、全体として研究活動が活性化し、社会にも還元される ような方向をめざしたい。

以下は1989年8月のIAMAP (国際気象学・大気物理学連合)の「気候研究の ための全球的データのワークショップ」でのF.P.Bretherton博士の講演の要旨を筆者 がメモしたものである。筆者が漠然と感じていたのと同じことを明確なことばで述べ てくれたので感銘を受けた。