増田 耕一 (ますだ こういち / 科学技術振興機構 研究開発戦略センター)

NPO 環境文明21

(http://www.kanbun.org/)

の雑誌「環境と文明」の2011年11月号に出版されたものです。

引用する場合は、次の出版物を参考文献にあげてください。

地球温暖化の人間社会への影響は、おもに平均的な温度上昇によるのではなく、極端現象(いわゆる異常気象)の出現のしかたの変化を通じて起こる。気候が変われば人が何を極端とみなすかも変わっていくが、それは遅れを伴う。そこで、ひとまず、何が極端現象かの判断基準は変わらないとして話を進めよう。

全地球規模の温暖化が進めば、高温の極端現象(熱波)はふえ、低温の極端現象(寒波)は減る。 ところが水循環に関しては、降水が極端に多いこと(豪雨)も極端に少ないこと(渇水)もふえるという見通しが述べられている。これはわかりにくく、温暖化の見通しが信頼されにくい原因にな ってしまっている。

しかしこれには根拠があるのだ。空気が含みうる水蒸気の割合(飽和水蒸気量)は、温度が高いほど多く、温度に対するそのふえかたは温度が高いほど急になる。気候が温暖化すれば大気中の水蒸気がふえる。どれだけふえるかについて必然的法則はないのだが、ほぼ飽和水蒸気量に比例してふえる(つまり相対湿度が変わらない)という予想が多くの研究によって支持されている。

そして、まずローカル・短時間の降水については、一定の量の湿った空気が集まってその中の水蒸気が雨となって落ちると考えれば、気温が高いほど降水量が多くなりやすいことが予想できる。

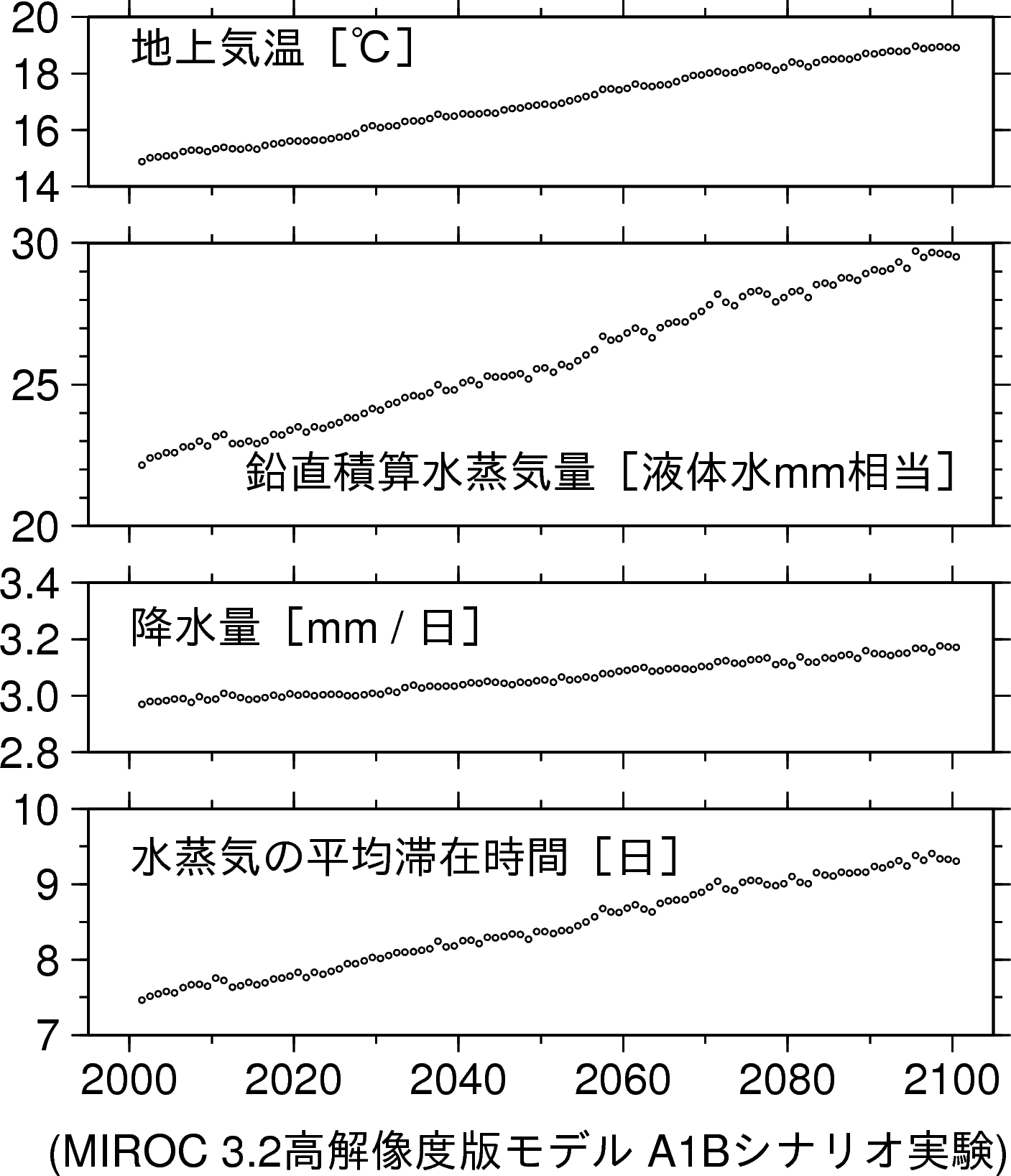

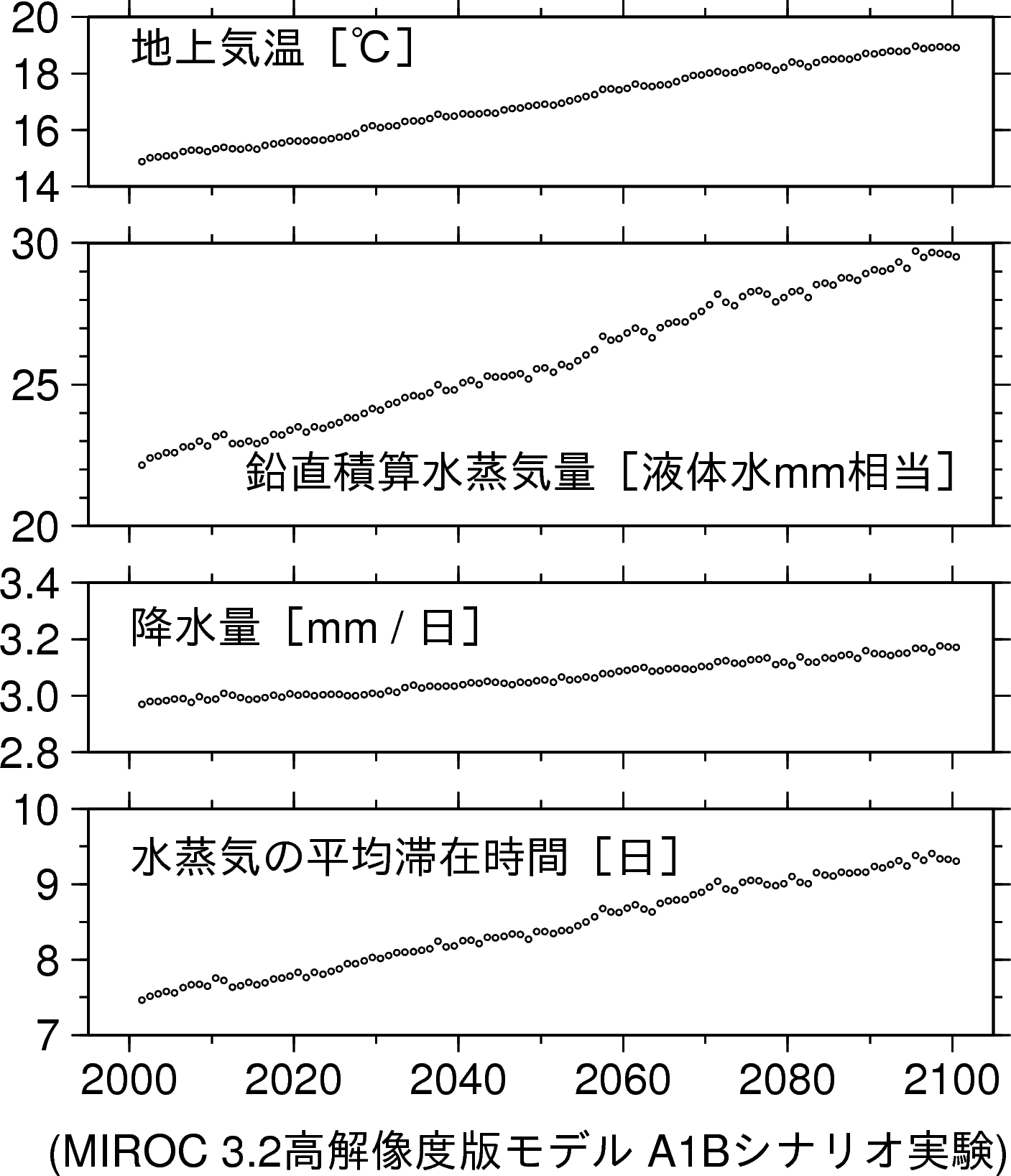

全地球規模の変化を考えるには、水収支(質量保存)とエネルギー収支(熱力学の第l法則)を考慮する必要がある。全地球合計では、降水量と海・陸から大気への蒸発量とがほとんどつりあっている。仮に降水が現実と同じだけあり蒸発によって補われなかったら大気中の水蒸気は9日でなくなってしまう。温暖化による水蒸気の増加は降水量と蒸発量の差それぞれに比べればわずかなものだ。そして、同じ温度で、水蒸気は液体の水よりも多くのエネルギーを含むので、海・陸から水を蒸発させるにはエネルギーの供給が必要だ。温室効果が強化されているので、大気から海・陸への赤外線によるエネルギー供給がふえている。しかしそのふえかたは温暖化に伴う飽和水蒸気量の増加ほど激しくない。したがって、温暖化が進むと、全地球合計では降水量も蒸発量もふえるが、そのふえかたは大気中の水蒸気量のふえかたよりも遅い。大気中の水蒸気の平均滞在時間は現在の9日(図の数値実験例では7.5日)よりも長くなっていくだろう。

湿った空気が集まるとき・ところの降水量の増加は、全地球平均の降水量の増加よりも激しい。すると、それ以外のとき・ところの降水量はあまりふえることができない。むしろ減るかもしれない。そして、陸からの水の蒸発は土壌に水分がある限りは温暖化とともにふえるので、陸のうち降水量がふえないところでは土壌の乾燥化が進むことになる。

残念ながら湿った空気がどこに集中するかを確実に予測することができない。しかし、今起こりつつある温暖化は気候のしくみの基本を変えるものではないので、第一近似としては、今大雨が起きやすいところ、今渇水がおきやすいところで、それぞれの可能性が高まると考えればよいと思う。

今年9月の台風12号に伴う大雨は、多くの地点で、とくに72時間降水量の記録を更新した(牛山素行・静岡大学准教授のウェブサイト http://www.disaster-i.netを参照した)。

このような大雨があると、「この大雨は地球温暖化のせいなのか」(A)と問われることが多くなった。個別の降水現象の原因を地球温暖化に求めるのは無理があると思う。温暖化にかかわらず降水現象は起こる。しかし、地球温暖化がなければ正常の範囲ですんでいたところが、地球温暖化という要因が加わったために降水量の数値が異常なレベルの値になってしまったかどうかの聞いだとすれば、疑問としてはもっともだ。

残念ながらこの間いには、おそらくだれも科学的根拠をもってyesともnoとも答えることはできない。しかし、科学者は何も言えないわけではない。「温暖化が進むとこれと同様かそれ以上の強さの大雨が起きる確率がふえるか」(B)という問いに変えれば、「たぶんふえるだろう」程度には答えられる。極端な大雨が起きるかどうかは、地震が起きるかどうかや、人がガンにかかるかどうかと同様に、議論を進めるには確率の考えかたを持ちこむ必要のある話題である。

すでに、毎日の天気予報のなかに降水確率予報がある。ある日のある場所の降水確率の予報が当たった(的中した)かどうかは、その日が終わってもだれにもわからない。しかし、たとえば1か月の統計をとれば、雨の降った日の割合と予報で出された確率の平均を比べることができるし、さらに詳しく、予報された確率の値の区間ごとに実際に雨の降った頻度を見ることもできる。確率予報は、個別には確かめられないが、統計的に確かめることは可能なのだ。

温暖化すると大雨の確率がふえるということは、温暖化する前の気候で「30年に一度の大雨」であった雨量が、温暖化したあとの気候では「10年に一度の大雨」になるようなことだ。毎日の降水確率予報と同様に、個別の大雨に対する(A)の問いには永久に答えられないが、「21世紀の最初の10年間の大雨の頻度が20世紀に比べて大きくなったか」を統計的事実として示すことはできる。

理論や数値モデルの側から、温暖化に伴って大雨の確率がどう変わるかを示すことにもむずかしさがある。雨は水平スケール1km、寿命1時間程度の雲の中で起こる現象だ。観測にも限りがあり、数十kmくらいの領域のうちでどこにいつ雨雲ができるかは偶然として扱うしかないことが多い。そして個々の雨雲を直接表現しながら全球規模の気候をシミュレートすることは今の最先端の計算機の能力でもむずかしい。

科学者はよりよい予測をしようと努力している。それが成功する保証はない。人間は自然のすべてを知りうるわけではないのだ。しかし不完全な知識であっても活用して、極端現象も含んだ気候に対する適応に役立てることはできると思う。